中国作家网>> 民族文艺 >> 人物访谈 >> 正文

白英在香港举办画展。

白英在香港举办画展。 白英画作《鄂伦春猎人》。

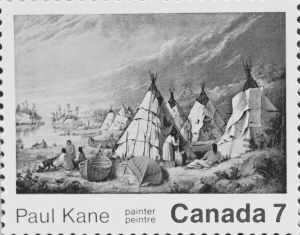

白英画作《鄂伦春猎人》。 印第安人居住的房子和鄂伦春的“撮罗子”很像。

印第安人居住的房子和鄂伦春的“撮罗子”很像。 印第安人因纽特人居住的房子和鄂伦春的“撮罗子”很像。

印第安人因纽特人居住的房子和鄂伦春的“撮罗子”很像。很早就听说过白英,因为他是“鄂伦春族第一代画家”。对于长期生活在山林之中、人口不足1万的少数民族来说,第一代作家、画家、学者、导演等的出现,总是带有强烈的文化标志意味,是他们把本民族原本不为人知的文化带入主流视野,而大众也往往以他们构建的文化地图为坐标,来认知这个民族。

20多年里,白英已经带着他的画游历了多个国家:俄罗斯、日本、加拿大、韩国、新加坡……当人们驻足于他的画作前,窥见的不仅是一位艺术家的敏感心灵,更是一个古老民族的沧桑面孔。

年轻时,白英离开故土,那时他并不理解原乡和民族的深意。此后几十年,他一次次重返家乡,不只是身体上的抵达,更是从精神上抵达家园的深处。

绘画,发现原乡的美好

白英拥有鄂伦春民族的精神气质:沉默、内敛、忧郁、真诚。面对记者,他的话是有一搭没一搭的,但手里的烟却一支接一支没断过。世代在原始森林深处的游猎生活,远离尘寰,养成了这个民族擅与自然共处、而不擅与人言谈的性格。尽管鄂伦春族已下山定居50多年了,但这种民族气质却沉淀在人的血脉里。

20岁时,白英离开家乡到北京求学,就读于中央民族大学美术系。此前,他是一个痴迷于绘画的少年。对于这种痴迷,白英并不认为是个性,而是游猎民族的共性。“我们的祖先从很早起就喜欢在各种器物上刻刻画画了。”他说。

24岁之前,白英绘画是漫无目的的,什么题材都涉猎,什么样式都尝试。直到进入中国民族博物馆工作,他才开始认真地审视自己“鄂伦春族”的民族身份。

“很多时候,只有远离一个地方,有了空间和时间的距离,才能真正去思考审视这个地方。”白英说。

在内蒙古鄂伦春自治旗出生长大,留给白英的是熟悉的生活和温暖的记忆,却没有跳脱于俗常之外的观照。只有来到北京,接触到五光十色的文化谱系之后,蓦然回首,才发现那个灯火阑珊处的原乡是如此朴实与美好。

这情形有点像莫言的写作,似乎只有将笔触放回那个既熟悉又陌生的家乡,才能找到源源不断的创作动力。莫言用语言讲述高密东北乡的传奇,白英则用画笔勾勒东北鄂伦春人的风貌。

这画里,有草原、有森林、有流云、有骏马、有静默的女人、有温厚的老人,画面是安静的,毫不喧闹张扬,但静水深流,画中自有一种难以言表的张力。

在白英的画室里,有一幅高度约1.5米的大幅油画《少女与神话》,画面上是一个身着传统狍皮衣帽的鄂伦春女人,她背着猎枪,脚下是桦树皮箱——鄂伦春人的手工家居用品。这幅画作偶尔被用作介绍鄂伦春文化的宣传物中,但白英称这是一幅未竟之作。

“有些想表达的东西还没呈现出来。”白英说。这幅画已画了好几年,不满意就重来,一遍又一遍修改,现在呈现出来的面貌在记者看来已是完整的,但他仍不满意。或许正是这种艺术上的苛求,使他成不了高产画家,迄今只有几十幅画作,其中有一些还留在了国外的博物馆里。

但数量不多的画却幅幅堪称精品佳作:《四方山的神祗》、《鄂伦春少女》都是在“民族百花奖”各民族美术作品展中获金奖的作品,此外还有获银奖的《森林骄子——鄂伦春》等。2001年,白英被中国少数民族美术促进会授予“民族杰出美术家”称号。

文化保护,恢复传统的努力

作为鄂伦春族中为数不多的艺术家,白英名头很响。当对鄂伦春文化有浓烈兴趣的香港人赵式庆尝试保护鄂伦春文化时,他慕名在北京找到了白英。两人长聊,性情相投,一拍即合,决定做一项关于鄂伦春文化遗产保护的大工程。

2004年,鄂伦春基金会在香港注册成立,白英任理事长。此后,这个民间组织一直在默默地、坚持不懈地做着鄂伦春物质和非物质文化遗产的普查、搜集、整理工作。

“我小时候住猎民村。虽然政府给我们建了新房子,但人们还习惯在旁边搭个‘撮罗子’,那时文化保存得相对完好。”白英回忆。但随着现代化的大潮,几乎所有的少数民族文化都不可避免地遭到冲击,鄂伦春文化遗产也在近30年来加速遗落。

那些从山林中搬迁下来的老一代鄂伦春人,经过了从游猎向农耕转型的阵痛,有的无所适从,有的慢慢安稳,但无一例外都在老去;定居后诞生的新一代,从小适应城镇生活,对传统没有记忆。

“如果我不离开家乡,或许也意识不到这种文化的独特珍贵,也不会想到保护它。”白英说。然而,作为中国民族博物馆的研究员,作为鄂伦春族的知识分子,保护鄂伦春文化就不单是白英的工作,还是责任。

这些年,白英带着他的工作团队一次次返回家乡,走村串巷。他要做的工作很细致,需要面对不同的个体,与他们交流,说服他们将压箱底的陈年旧物拿出来,或重拾那些快要遗忘的传统技艺,同时资助家庭困难的孩子上学。

“在英国的博物馆看到的鄂伦春族文物,现在中国失传了,但通过图片和查阅史料,我们请艺人来做,希望把原来器物的形制恢复出来。”白英介绍,为了恢复“撮罗子”外的狍皮围子,鄂伦春基金会就花费数万元,请艺人用150张狍皮来缝接,耗时1年多。

白英坦承,这样的工作很不容易,首先原料就不好找,过去鄂伦春人打个皮张是家常便饭,但现在禁猎了,皮制的器物就很难做。此外,掌握相关技艺的老人也越来越少了。

令白英欣慰的是,鄂伦春基金会不辍的努力,已初见成效。仅中国民族博物馆收藏的鄂伦春文物就有一两百件,而一些像鄂伦春族人口很少的民族,甚至一件文物也征集不上来。更重要的是,鄂伦春人的文化自觉意识在慢慢被唤醒。

集邮,追寻游猎民族的足迹

鄂伦春人来自哪里,又去向何处?这是白英长期思考的问题。去向何处,还没有答案;但来自哪里,白英已经有了较清晰的认识。

鄂伦春人很早就在贝加尔湖至外兴安岭一带游猎,此后不断向南迁徙。不仅是鄂伦春人,很多北方游猎民族最初的家园都在贝加尔湖。白英从对本民族的观察,很自然拓展到中国北方游猎民族的研究,再延伸至全球北极圈附近游猎民族的研究。他发现,虽然这些民族分散各地,但在长相、生产习惯、生活用具上却顽强地保持着某些共性。

亚北极圈各民族的邮票,就形象直观地反映了这些共通之处。一次偶然的机会,白英从国外网站上看到一套反映因纽特人(爱斯基摩人)生活的邮票,惊奇地发现上面因纽特人所用的萨满鼓,竟然与鄂伦春人的如出一辙。从那时起,白英萌生了收集类似邮票的想法,他认为,这不仅是一种收藏,也是一项研究。

记者在白英的画室里见识了他收藏的无以计数、花花绿绿的邮票和首日封,上面盖着美国、加拿大、俄罗斯、芬兰、格陵兰等亚北极圈内8个国家和地区的邮戳,涉及印第安人、因纽特人、萨米人等少数民族。

“你看这张邮票,沿河而扎的尖顶棚子,和我们的‘撮罗子’一样嘛!”说起心爱的收藏,白英的话多了起来,“再看这张,这个老人的长相和我曾见过的一个鄂伦春人很像很像啊!”

从这些游猎民族的族群肖像、居住环境、生产用具、周边动物等方面,白英不厌其烦地从邮票上一一指给记者看。纷繁众多的邮票好像一座大百科博物馆,引人入胜。

收集这些邮票,不仅花费甚大,更耗费心力。白英数年来不知花了多少功夫在各个国家的邮票网站上“淘”这些邮票,又托国外的朋友将其成套成套地买下来,万里迢迢寄到中国。

白英不知道有没有人像他这样数年来坚持做着同一件耗时耗神的事,但对他而言,这件事很重要,因为他得以接近远古祖先的迁徙足迹,了解“我自何来”。