中国作家网>> 文史 >> 文史钩沉 >> 正文

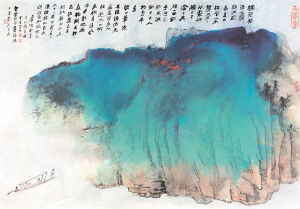

张大千 赤壁诗意图

张大千 赤壁诗意图张大千身上精明与狡黠的生意气常受人揶揄,但绝不能因此而认为他大节有亏。人们总是记挂着他曾尽享人间的富贵荣华,却难以体会其晚年竟埋藏着如斯苦痛——无法落叶归根。

在近代画史上,我以为徐悲鸿是与张大千最具可比性的人物。两人的共同之处在于,通过努力实现理想,而且几乎都做到了心想事成。比如徐悲鸿的理想是要以写实主义改造中国画的现状,而张大千的理想则是通过尽观古来名画,来提高自己的画艺。这两人的艺术理想,都实现得很完美。任何人想要在现实中实现理想都困难重重,但他们却始终在最大程度上掌握着自己的命运,不是凭运气而是凭智慧与努力,完成了平生夙愿。这在古往今来的画史上,并不多见。

而如果比较两人的不同,则更能清晰地见出张大千的个性。

徐悲鸿具备兼济天下的入世品格,他的艺术从主张到实践,都体现着鲜明的“为人”特色。相对而言,张大千则较“为我”,比较出世,一生始终围绕着自己的艺术追求与实践,“拔一毛以利天下”的行为,做得不多也不算主动。这跟其二兄善子相比,有一定的距离,比起徐悲鸿致力于改造社会与传统的艺术运动来,张大千一直关注的是自己绘画的进境。研究徐悲鸿,着眼于其个人作品远远不够,而探究张大千,只消研究其作品便已足矣。至于张氏为人们所津津乐道的那些奇闻逸事,亦是其生活的重要组成部分,但这与其创作,倒也并无至关重要的联系。

张大千在近代画史上的艺术史意义虽然极大,但他本人却未必十分在意。换言之,他并不想做艺苑领袖,但却想成为最好的画家。否则他就不会一直有与古人较劲的冲动与举动,也不必为了张古画追踪数千里,甚至跑到天老地荒的敦煌面壁数年,更不会因世人的怀疑,就几乎拼掉老命去完成《青城》、《庐山》那样的大幅巨作,来证明自己其实老当益壮……张大千是个典型的川蜀“袍哥”,讲义气重规矩,是他对待朋友的一贯原则。他的情感世界里留给“天下”的空间,绝对大大少于他留给朋友的。为了朋友,他几能倾其所有:听说朋友手头拮据,他会悄悄托人送去刚卖画所得的钱款,再三强调不令受款人得知真相;听说朋友入狱,他会立刻筹款托人相救;听闻远在大陆的弟子集会追悼嫂子(即善子夫人),他会即刻写画分赠每个弟子以示奖掖;甚至据说为祭奠深爱其画的亡友,不惜画成并烧毁大量作品……而历经考验,也能看出大陆还是有不少与他肝胆相照的朋友,比如谢稚柳,比如徐悲鸿、叶浅予……

当然,张大千也精明过人,用今天的话说就是情商极高。他晓谙处世的机巧,秉承“布衣傲王侯”的理想,周旋于达官贵胄之间。与他交往的,多的是像张学良、张岳军这样的达官贵人,但他却也未仰人鼻息——据说酷爱书画的宋美玲当年未能拜大千为师而转事“渡海三家”之一的黄君璧,就因大风堂门规甚严,而其“第一夫人”的身份又不可行跪拜礼所致。

这里还是要谈谈对张大千的一些议论,比如指责他人品卑劣。这似乎是个由来已久的话题,除了前述的恶意谩骂,我想关键的原因是他做过大量假画。

做假画怎么说都是件缺德事。也许张大千的拥趸会说,他做的假画至今也是艺术珍品,他做假画卖的是像程霖生这样的暴发户……这话固非没有一点道理,但即使是暴发户,也是凭头脑和精力挣的钱,有什么权利诓骗?做假毕竟是坑人利己的行为,绝不光彩,更不值得炫耀。且向大千拥趸进一言,得了便宜莫卖乖,更毋庸为他贴上侠义的标签。

但话说回来,仅凭这一点就判定张大千人品卑劣,我以为也太过上纲上线。

凭眼力一直是中国古玩行的行规,有时带有很大的炫技成分,虽说坑人获利,但有时也不能说全是为了钱。凭本事坑人固不算光明正大,但凭本事捡漏就算得光明正大?这不也是损人利己?但这在古玩行确是默认的行规,正如愿赌服输一样。更何况对有购买字画古玩经历的人来说,谁又不曾想过用最低廉的代价买到最好的东西?并不算光明正大的“捡漏”,难道不是出入古玩行者的梦想,不是这一行百千年来的约定俗成?这就像妩媚的女子总令人心动,哪怕再高尚而却无生理疾病的道德家,声称坐怀不乱,不过自欺欺人。张大千在道德上不算光彩的行为,说到底也只是江湖习气,傅雷的批评便已足够。但江湖习气对张大千这样的袍哥而言,总不能算罪大恶极,怎么说我们都不能用党员的标准来要求他。

至于说张大千爱不爱国的问题,似也颇受人关注,这好像也与他的人品联系在一起。有关这个问题,我以为三言两语很难讲清楚,因为这牵涉到特殊的政治与历史背景。

张大千身上精明与狡黠的生意气,在民国时不是不曾受人揶揄,但我们绝不至因此认为他大节有亏。说他不爱国甚至叛国,其实是张大千离开大陆后才出现的话题。建国后直至改革开放前,张大千的人品在大陆呈直线下滑态势。换言之,他人品真正“变坏”,正是变在这个阶段。事实上,这不是他主观的变坏,而是客观的“被变坏”。

1950年代以后对于张大千的评论,大陆一度有过带官方色彩的结论,即他是“反动画家”,倒卖书画,破坏敦煌文物(对有文物价值的墓室、洞穴的开发,相对后世的科技进步,在任何时候可能都是破坏。这也许是何以对张大千破坏敦煌之说,总是在需要时被提起的原因),甚至因“叛国”而被上升到“民族败类”的高度……

已故海上老画师顾飞先生曾告诉我这样一件事:她青年时欲拜大千为师,大千因其已拜黄宾虹为师,怕乱了辈分而请顾飞教其诗词,自己则以教画为交换条件。“文革”中红卫兵因顾老与大千的这层关系而欲抄其家,顾老机警地回答自己是黄宾虹的学生,因黄宾虹当时有“中国人民优秀画家”的称号,红卫兵这才无奈地悻悻而去……

自1974年始,上海博物馆开始搜集、编纂,并最终出版了被无数学人奉为必备工具书的《中国书画家印鉴款识》,其近现代部分包括了吴昌硕、徐悲鸿、齐白石、吴湖帆等等名家,却唯独没有张大千。实际上,当时是由于他众所周知的叛逃罪行,考虑再三,最终也无人敢将此编入书中……

对于张大千人品的定性,我以为关键并不在于像十多年前某杂志发表的张氏门生对他“做假画、好色、好吃、破坏倒卖文物”等等恶行的揭发,而在于他没有接受大陆聘其回国的数度邀请。数年前张大千自儿时起的玩伴,四川老画师晏济元在接受央视《大家》栏目的采访中,曾令人惊诧地对张大千的去世表示:“我心里不难过。”原因是他“应该回到大陆”,“为什么到台湾呢”?“你在台湾死的”,是电视上的晏老对其离世表示“不难过”的原因,显然,晏老在媒体面前,准确地表述了他其实是根据定居或归属何地(实际是被归于何种政治立场),来决定自己对张大千辞世的难过与不难过。

然而我还是相信,这并非晏老扪心自问的真实情感。我曾拜读过他追忆自己当年与张大千一同在川中写生的文字,也见过他画得一笔大风堂遗风。文与相皆由心生,这毕竟瞒不住他内心对自己青壮年时这位哥儿们的真实情感。然而,当时已届百岁高龄的老画家对外界的情况可能确已不甚了了,老人家从来是记远不记近。我相信旧日里根深蒂固的教育,令老人当时仍还紧绷着在公开场合必须与张大千“划清界限”的那根心弦……

时至今日,不少在意识形态上曾与大陆尖锐对立的人物,也被抖去积尘,渐浮现其清晰而真实的轮廓,何况在政治家看来的区区一介画家?张大千友朋、学生们过去的种种无奈与表现,并非不可理解,但毕竟还是令我想起台湾诗人余光中的一段话:不要为了五十年的政治,而抛弃了五千年的文化……

然而究竟是什么原因,促使张大千决绝地背井离乡?

我以为他与国共两党的关系,并非至关重要。与政治家关系的好坏对于张大千这样一个善于交际的人来说,虽然要紧,但绝非根本。尽管张大千与张岳军私交极好,但他不也曾在离开大陆后托何香凝向毛泽东赠画?甚至在相当长的一段日子里他为此还去不了台湾(他真正去到台定居是已衰年的1970年代)。

张大千所以坚辞大陆的邀请,我认为关键的关键,还在于对传统文化的认同感问题。连类而及,也导致其生活方式,与当时大陆的社会环境格格不入。

对身着一袭长衫走遍欧美,在远在天涯的巴西、美国都曾大兴土木,营造中国园林的这位传统画家来说,对当时大陆“破四旧”、“移风易俗”的政治运动与社会环境,难道敢不退避三舍?1950年代以还,大陆自由买卖的艺术市场全面消失,画家由政府供养,以创作主题绘画为业,像张大千这样主要凭卖画、间或买卖字画换得“布衣傲王侯”的自由与自信的壮年画家而言,又如何全性保真,坚持自己“就是做了和尚,也是个画画的和尚”的一贯原则与立场?

谢稚柳曾明确推辞过当时的上海市长陈毅托他劝说张大千回国的要求,理由是大千性格太过自由散漫,不适应大陆艺术界。后来在即使连潘玉良都曾动心的那次巴黎会晤中,张大千仍以不置一辞的方式婉拒了大陆方面的邀请,而在张大千婉拒邀请之后,大陆也出现了攻击其“破坏敦煌文物”的运动……

张大千当年的选择,难道至今不能见容于人?

毕竟如今的大陆,连普通人都毋庸讳言能体谅当年一些人的选择,但我还是丝毫不曾怀疑,如果到了改革开放日益深化的1990—2000年代,这位远离故土几十载的巴蜀游子归去来的心情,必然再也急迫不过。然而历史没给他这个机会,这位中国画史上罕见的传奇人物,于两岸关系不曾取得实质性松动的1983年,带着深深的遗憾永绝人世了。惟一能够告慰他的,是在仙去后他落葬的梅丘坟头,撒上了一捧来自故乡四川的泥土……

张大千的一生,走遍了五湖四海,散尽过万贯贽财,不曾改变的,是对旧土故里和中国画深沉的爱。对这一点,相信只要愿意了解事实真相的人,是不会怀疑的。

如前所述,张大千晚年在接受电视媒体采访时说过:我只是个画画的,就是做了个和尚,也是个画画的和尚。

前已述及,张大千后半生是穿着一袭中国式长袍,走遍了相信他内心都不无陌生、甚至恐惧感的欧美世界,并在那里大兴土木,营造园林,流连诗酒,歌咏作画。这番虽称一以贯之但却有自明身份之嫌的举动,岂非是他对饱经磨难的这个民族的身份感的一种近乎强调式的认同?正所谓儿不嫌母丑,我想他是不会不知道自己披挂的这袭长衫,可能会招来当时欧美人观赏野生动物式的奇异目光。然而,也正是这袭过了时的欧美人眼中的奇装异服,令在国内时曾视张大千为“老古董”的晚辈亲戚,后来定居欧洲的喻培伦之子,在德国与张大千相见时竟彻底改变了自己过去的看法,悄然却由衷地生出对他的崇敬之心。至于张大千主动约见毕加索,我相信他是在试图了解欧洲顶级艺术奥妙,并将自己的艺术自证证人的同时,还要用他的精明与机巧,借这位至今被世人视作大爷的老毕,向洋人世界证明他的祖国与民族虽曾沦落为任人宰割的猪羊,却同样拥有丝毫不逊色于列强的优秀文化!而他的私意,至多不过源于自己身与艺俱化的那份自信。要知道,这既是当年连他国家的政府都难以办到的事情,更非今天我们大谈特谈的“走出去”?

晚年终于定居属于中国版图的台湾地区的张大千,曾牢牢捧住那一捧故人托友朋捎来的川中泥土,情不自禁的老泪纵横。一生纵横南北东西的他,晚年最痛楚的事,莫过于只能隔海遥望故乡,自己的发妻与儿女,正在海的那头。如同徐悲鸿英年早逝一样,也许这就是上苍特意留给这位太过圆满的奇人的不圆满罢……

对于这位袍哥,我们这些凡人总是记挂着他曾尽享人间的富贵荣华,也挥霍过看似无尽的金钱与才华,毕生有美女相伴,鲜衣怒马……却难以体会外人眼里的这位神仙中人,在其风烛残年的内心竟埋藏着如斯苦痛:这位一辈子风光无限、至死保持着故乡旧习甚至陋习的老人,最终难以完成的,竟是落叶归根的最平凡的一点念想。在这一点上,他甚至不如而今尚能将一年的辛苦打拼,消融在岁末回乡与故土、家人相拥团聚的温情里的农民工。对每每心想事成的这位老人而言,这岂非至为残忍的惩罚?

让我们以大千晚岁的两联诗句(摘自乐恕人编《张大千诗文集》),作为本文的结尾:

其一:垂老可无归国计,梦中满意说乡关。

其二:别后岂无相见日,梦里犹有自由身。