�й�������>> ��ʷ >> ��ʷ���� >> ����

��������ŵ�ʷѧ�ҡ������������롷�����廪��ѧ������ӡ�У�����������ѧ�������������ڱ�����ѧ��������棻��������ȫ����Ҳ�������������ʽ���档

��������ŵ�ʷѧ�ҡ������������롷�����廪��ѧ������ӡ�У�����������ѧ�������������ڱ�����ѧ��������棻��������ȫ����Ҳ�������������ʽ���档 �����й�ʷ�١���ֻ�������벿��ȴ��ӳ��������ͨ����ʷʶ�����������ʷ�ϲ����Լ��߳�����������������

�����й�ʷ�١���ֻ�������벿��ȴ��ӳ��������ͨ����ʷʶ�����������ʷ�ϲ����Լ��߳����������������� �������¸�˹��������

�������¸�˹�������� �����������(��)������(��)����1926�ꡣ

�����������(��)������(��)����1926�ꡣ����68��ǰ��10��24�գ������벡���ڹ������塣��λ��ǰ����λ��ҡ�ͬ����Ϊ����š���ʷ�ң�����ȴ�������ἰ�������ġ�

�����������IJš�ѧ��ʶ�����ʱ�˲�Ŀ������ѧ��ͨ���Ŀ���ʽ������Ϊ����Ӯ�ñ����ߵ�������ͨ��ר��������ʷ�̿���ı�������Խ���ѧ���кν�����壿�Ϸ��ձ�����ר������ɽ��ѧ��ʷϵ�ܼ�����ڣ��й�����ѧ��־�硶��ʷ�о���������������о�Ա����ɽ��ѧ��ʷϵ�����ٲ�ʿ��

����1 ̸���й�ʷ�١�

����

�����׳�ͨʷ�����������ֱ�

�����Ϸ��ձ�����������ʷѧΪƽ��־ҵ����������ʱ�����Ωһһ��ʷѧ�����Ǹ��н̿��顶�й�ʷ�١�������ֻ�а�����������ⲿ������������ʷѧ�ɾͣ�

�����ܼ��룺һ�����й�ʷ�١��������ں�֮����ȴ�����֮��Ǩ��˼��֮���ס�����֮�Ը�˶�����֮��������ʷȫ��֮���������״֮ά·������ѧ֮˼�档���϶��е�֮�������Dz������˴��֮�ֱʣ��Ǿ�Խ֮ʷʶ��ʵ��Ϊ֮��

��������ң������ƣ���ѧ�������ߣ�δ���ܶ���ѧ�ߡ���ʷѧ����һ��ѧ��Ĭ����ʱ�ֻ��С�DZ���������������������ˡ����Գ����������������Ϊѧ�ߴ���ߣ�������������������֮�����ߡ�����ԭ������ʷѧ����������ͬ�й��飬��ȡ������顣�������ν���ܡ����ҡ�ѧ���ߡ����й�ʷ�١���ֻ�������벿��ȴ��ӳ��������ͨ����ʷʶ�����������ʷ�ϲ����Լ��߳������������������ж�һ�����������ӣ�����Ҫ�����棬����Ҫ�������µ�ˮ�ж���������ⲿ�������ص㣬����һ����ͨ�����ϡ�ͨ��ʹ��ʹ��ͨ����ͨ�����й�ʷ���Թ�������Ѱ�ĸ߳����硣������������ö��߸��ܵ�����һ�㡣

���������٣�������������ܶ࣬Լ�ڰ��������ϣ����ɷ��ϣ���벿���й�ʷ�١���ȷŨ��������1935��1942����������Ѫ������ӳ������ѧ��ͨ��ּȤ��������Ƽ������ڱ�����ͨʷ�γ̣���ȻҲ�ǿ����������������ʡ���Ϊ��������˽����ӣ��������ܵ���������ר�벩��·��Ӱ�죬�Լ�д���й��Ļ�ʷ����ļ������������ͨʷ֮־����ѧ����ʱ���Ѵ��㡰Լ��ͬ־���ȳ�һ��ʷ���ࡱ����ϰ��ѧ�����ѧҲ��Ϊ����չ��ʷ����Ұ���������պ�дͨʷ�������õ���˹����Ƽ���������Сѧ�̱������л���һ���䱧����

�����Ϸ��ձ����뵱ʱ����ͨʷ������Ǯ�¡���ʷ��١�����˼�㡶�й�ͨʷ����ȣ������롶�й�ʷ�١��к��ص㣿

��������ң��������ˣ���Ϊѧ����ң�����Ǯ���Ŷ��������൱�����ꡣ����ֻ��۹��ۣ�����������֮�ţ���ϰŷ����ѧ�����з�����֣���������أ��϶�����Ȼδ�ض��ã������ţ���Ǯ�������ϵ������٣���Ϊѧ����ʦ������������ѧ�ʷ��ﲻ�ò��Ȼ��ֹ�����κδ����������������ŵ�������Ȼ��Ǯ��������ʦ������Ϊ��̡�dz�ס����˵Ǯ��������ʦ���Զ���֮ѧΪһ��������������֮���������Զ���֮ѧ��������Ʒ��̨��ѧ�ߺ���ɭ������˵��ѧ��������dz��dz����dz��������������������dz�����־��硣����ͨʷ����������dz��һ�ࡣ������϶��ԣ�Ǯ������ͨʷ������������������ˣ�ѧ�����ר���о�������Ǯ���о������ѧ�������о������ڻ���ʦ����ѧ���ɼ��ķᡣ�ܶ���֮����λѧ�ߵ��������Ǿ��䣬��ͬõ��ĵ������Ϊ�����������ص㣬�����ɷ�������

���������٣�ͨʷ֮�����ؼ�������ͨ�����ⲻһ����ӳ��ʱ����ͨ����(���벿�����ް�)������Ҫ���Ƕ�����ʷȫ���Լ���ʷ��չ����������ʵ�����⡢���պ�����������ͨʷ����������ѧ(��ѧ)��˼ά�����ͨʷ�������������ֱ��������ͨʷд�Ŀ�ѧ�ԡ�ͬʱ��Ϊ�ѵõ��ǣ�����ʷʵ�Ľ��Ͳ�������Ӳ�������Ľ��������ۣ�ǿ�����ǡ�������ʵ�ڻ������ʷ�ۡ���

�������������ı�����������ʷ�����������ɼ������ܴӷ����ӵ���ʷ�С�ѡ�������Ľ�ĿΪ���⡱�����Գ�ֵ������������ɻ�ʹ�����Ե�Ҫ������������������ͬʱ������ͨʷ�ر��������ֵļ����͵������ԡ�˵���¡��ķ�ʽдͨʷ�����Ҳ����뿼֤��Ҳ��������ԭʼ�ļ�����¼��������������Ķ�Ȥζ��

�������⣬����ͨʷӵ�н�ǿ�ĺ����ֹ���ʶ����ע�������ϵ���ϣ�����ѧ��ר����ʷ���ṩ��ר��ij��������֤����Ǯ����������ȣ�����Ӧ���Ӵ�����ѧ���϶������ʷ�ң��������յ�ʱ�³����о��ɹ��������̴��Ļ���д�����ǽ��������Ժʷ����������ķ���ɹ���

������ͨʷ�����������

������������ͨʷ������ע���о�ʷʵ��ѡ����ۺϣ��ܽ��ͨʷ����������������������������Եı���ʵЧ�Եı����Ļ���ֵ�ı���ѵ�幦�õı�����״ԨԴ�ı�������Ϊѵ�幦�õı�Ӧ���Է�������Ϊѧ���ķֹ�����ʷ��ѵ�幦��Ӧ�ɸ�רʷ�е�������ʷ��ս����ս���Ľ�ѵ���ھ���ѧ�ķ�Χ��������ָ����ѵ�幦����������������ǽ��дͨʷ���������Ծ��ء��ϸ�ء��ϲ����õġ�

����2 ̸��ͨ���͡�ר��

����

����������ij����Ƭմմ��ϲ����ȡ

���������������ܵ��Ǵ�ͳ���IJ��ۺ�֮ѧ������������ѧ����������ѧ�˼ȡ�ר���ҡ�ͨ���Ĵ���

�����Ϸ��ձ�������ͨʷ��֮�⣬�����������������к�ѧ�����ף�

�����ܼ��룺������������ͨ��ʷ�ܣ�ѧ����Ȥ�㷺��һ���������170��ƪ��100�����ԣ���������ʷѧ�ɾ���������ʷѧ�����У������ʣ��Ӽ�ע�����ݡ���ϵ�������һӦ��ȫ�������࣬��ʷѧ���۵�ר��֮˼��ʷ�����ʷ����ѧʷ�ͿƼ�ʷ���������У���ʱ�������Ϲš��йš��������������ԡ�

�������������������й�ʷѧ֮���ף�����������ʵ��(ָ������ʷ����֮�о�)�����˳�νʷ����ʷ�������ۡ�ʵ��������棬�д�ɾ��ߣ���������ۣ�����ʵ�ۣ�����������ͻ�������ߣ�Ψ������֮������(FernandBraudel��1902-1985)��Ȼ���������ɾ�֮��ʵ�˶���֮��һ�ˡ�����������ʷʵ֮ѡ�����ۺϡ���������ʷ��ѧ��������ͳ��ʷ��ѧ֮�����㡷�ȣ�����������ƪ���֣�������ʹ�������������ִ�ʷѧ��ռһͻ��ϯλ��������������ʷѧ��ʮ�꡷���д�����ʷ��17λ��������ĩ�Խ��й�ʷѧ֮������������������Ȼλ��������֮��������ʷѧ����֮���ס�

�������⣬�������������ڣ�������ʷΪ�أ���Ω����������з���֮�������������ڴ�ѧ������ʷ�γ̵Ľ���֮һ�����ԡ��γ��Ŀ����Ϳ�����ģ���������ε����䷨�������δ�����ѧ��˼�롷����ƪ���ģ�����ʷ�о�֮��ϵ������ʷ����֮��ܡ��Դ˶���ֱ�����գ�ͨʷ����֮�δ��������ϴ���֮��ʷ�����������ƴ���ϵ�����ߣ����������������ֿ������Լ�����࣬����������������֮�У���������ʶ���۶ϣ����������г�Խ��

��������ң�����������Ȥ�㷺����ѧ�㲩��ͨ�š�������ѧ����ʷ�������ۡ���ʷ���Ƽ�ʷ�������⣬���й�����ʷ��ijЩר��������ѧʷ���鷨����ʷ�Լ�����ʵ����ѧ�������ȷ��棬����һ���ijɼ���������Щ���ұ�ѡ��������ѡ���سռ������з�ӳ������˵�����������������������ѧ���⣬����ר�ű��ùŴ���ѧ���ź�ijɾͣ����������µġ���ʿ�¡����ȵȡ�����³Ѹ����ĭ��������������ۣ����������о����纣ս��רҵʷ�ҡ����⣬�����dz�����ʱ�£���һλ��������˼�������ѧ�ߡ����öԻ������ʽ������һ��ϵ�����£������϶���̸���εģ���Ϭ����Ҳ����Ȥ��

�����Ϸ��ձ��������ֹ�Խ��Խ��ϸ��ʷѧ�о���Ƭ������Խ��Խ���ԵĽ��죬��ͨ���͡�ר���ƺ�����ѧ�߿��������ɼ������а������Ϊʲô�ܹ������ã��Խ����ѧ����ʲô������壿

�����ܼ��룺��֮ʷѧ�磬��ѧʶ�����̿ɳ��ߣ�δ֮��Ҳ��������ʱ��ʹȻ��������ģʽ�൱��һ����֮ʷ�ң�����֮������ִ�֮��Сѧ��ʮ��֮�⣬��ΪӦ�ԣ��������ơ�������ʷ֮�ƣ���ƫ��˵�̣����Գ�ѧ�������ѧר��ϰʷ����������֮�ꡣ����ʱ������ʷ��������δ��������˶��ѧλ����ʷ��ҵ���������ʷ��ʷ��δ������������������ѧ��Ȼѭ�˲���������������ϰʷ����������ʷ֮�������ʽ�֮ʷ�ң������ʷҵ��ȴʶ��δ�ѧ��δ�����������෦��ɫ��

��������ң���һֱ��Ϊ�������й�ѧ����չ�����̣�����һ���������ζ���ѧ���Ĺ��̡�������˵�ġ��ζ���ѧ�����Ƕ���˹�ڡ��������ۡ���ʹ�õ��Ǹ���˼�����оͰ����˷ֹ���ϸ�����ű���ĺ��塣�ζ���ѧ����ѧ���Ľ����������ȱ���϶������ǣ������кܶ�ˡ��Դˣ�����˹���÷dz�����������������ܵ��Ǵ�ͳ���IJ��ۺ�֮ѧ���������ζ���ѧ���Ĵ��½�����ѧ����������ѧ�˼ȡ�ר���ҡ�ͨ���Ĵ������죬����Ӧ�����ѵ���ʶ�ζ���ѧ���ıˣ�����ͨ��֮ѧ����Ȼ����ҵ��ר������ƫ�ز�����ƫ�ϡ��ҽ���ѧ���Ǽ�סǮ���������ĸ�룺ѧ���ϳ�Ϊijһרҵ��ר�ң����������ǵ�����£��ڿ����Dz����ѵ��¡�������ij����Ƭմմ��ϲ���ܲ���ȡ��

���������٣���ͨ���͡�ר�����ǽ�Ȼ��ԣ������ศ��ɡ��ڡ�ͨ���Ļ�������ר�����ſ���������ȵ��о��������������ʱ�ڣ���ʽ��ѧ�����ƽ���δ�ã��ɹ�ѧ����ʷѧ���¹淶�����ӽ�ȥ���о�������Ŀ���ǣ�ѧ�ƽ���Ҳ���������������ദ�ڹ���ʱ��ѧ�ߵ�˼ά��������ˣ����Ϻ����Ż���������������ʷѧ����ѧ����ѧ��ѧ�ȶ��Ĺ��ס���ʵѧ�Ƽ�Ľ����ڲ��ֹ�������ֻ��Ϊ���о��ı����������Ǿ��Եġ�Ŀǰ��ѧ�����ƹ���ǿ��ѧ�ƽ���ר���о���δ������ѵķ�����

����3 ̸ѧ������

����

���������������뱻�����߶�������

���������������ѧ���������������С������������ѧ�˾�����������������ѧ��������Ϊ�ܳ𡣺������������ѧ�������������������������켸��������һ��ѧ�����ࡣ

�����Ϸ��ձ���������Ϊʲô��õ���ô��ѧ����ҵ���ʶ��

��������ң���Ȼ����Ϊ����������ѧ�ʡ����вš�ǰ����������������߲��ѧ��Ȧ�ӣ�����Ϊ�˺á��˺á�ѧ�ʺá��м�ʶ���˲�������֮��˭������֮��

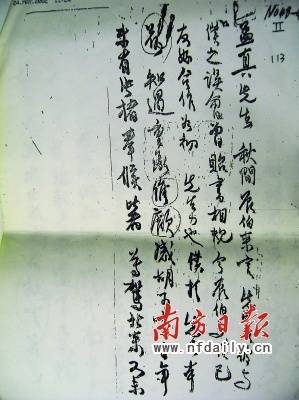

���������٣����ϳ��������ڲ���ͬΪ�������ھ�ѧ�˵�֧�ֺͰ�������������������ԫ���ݸ��������桢�������ˡ����廪ѧϰ�ڼ䣬�õ���ѧ�⡷������嵵���ʶ��������֪�ڳ���㡣������Ƽ��뱱���ʷ��������Ȼδ�ɣ����Ѹ���˹�������ӡ����1935�걻�����Ƽ������д��Сѧ�̿��顣�ɼ����ϻ�õ�����֧�ֿ�Խ�¡������棬�������估�������

�����Ϸ��ձ�����ѧ����Ҵ�����Я�෴���ǣ�����������ѧ�ʲ��鷦�˱��ã�����ʲôԭ����ɵ��أ�

�����ܼ��룺��������������֮��֪���ȡ�����ѧ������ȷʵ���Գơ�ֻ����ȥ��̫�磬���µ����ѳɹ�ģ���������������Ҳ����ʦһ��������ѧ�ʣ��dz��͵���

��������ң���Ҳ����ְɡ�Ǯ��������˵����ѧ��Ҳ���������䡣��֪����ѧ����������ѧ���ѧ����ʵ��ѧ������ҲӦ�����š�ѧ�����ѧ���������˵�������뻹�������˱��õġ������в�ʿ��˶ʿд�����ģ���������Ҳ�����ˣ��ļ���ü��֡�˳��˵һ�䣬�Ҿ���̨��ѧ���軪��������ǰд��ר���о��������˶ʿ���ģ�������Ȼ��������ġ�

���������٣���ʵ�����ڸ�̨��ѧ��Ȧһֱ������Ӱ��͵�λ���ļ��͡��й�ʷ�١�Ҳ�����Ρ��й���½������Ϊ��������ʮ����ʮ���ѧ�����е��жϣ������������������������ԡ�������ʮ��������������������������������ģ�������������֮ѧ�����������մ�������ѧ����ɽ��ں��������֣��Ⱥ���С��������о���������������ŵ�ʷѧ�ҡ������������롷����ȥ�����廪��ѧ������ӡ�У�����������ѧ�������������ڱ�����ѧ��������棻��������ȫ����Ҳ�������������ʽ���档��ʱϣ�����������ѧ�߶�������ѧ�������㶫ѧ�˳ɾ͵Ĺ�ע��

�����Ϸ��ձ�����������ѧ֮�����Թ�����ȶ�����Һܶ�Ǵ�ң��С������������������ƣ��ܷ�����һ�������ⷽ��ijɾͣ���ȶ֮������ѧ�ž��Գ�ѧ���к���ʾ���壿

��������ң��������о仰���С�̧��ѧ���¡����Ȼ�DZ��塣��ѧ���磬��̧��������������Ҳȷʵѧ���˱��µ��˲����١��������벻������һ�ࡰ�����ġ����������������ѧ��������ȶ����������������ѧ��Ŀ�⣬�������塣�����Ҿ�������ֵ�óƵ��ijɾͣ����������������ڹ�ʷ���������ʹ���ˡ�Ĭ֤����Ҳ����˵���㲻����Ϊ������û�м���ij����������˵û���Ǹ����������и�Сʦ�ܣ�д������Ϊ�����������������������Ϊ���dz����ģ���������ӷ����������֣���һ�����������������Գ�ѧ����˵��д�������¿�������õĶ����ž�����Ȼ�������С�̧��ѧ���¡����뷨�������ǣ���������������ѧ̬���Ƿdz������ġ�

���������٣�����Ͷ��ѧ��֮������ȷ�����������ȶ�����������������ʡ���ϣ����ˡ��Ȼ���ʱ�������ӡ�������ϸ��������ѧ����������ȶ�����Ǿ�ǰ����������Լ��Ŀ������������������������ʷ�桷֮ʱ���dz���ѧ�ߣ����ϻ��ǻ���������Լ��ķ��ɹ��������ĭ�������ձ�����ʱ����ʷ��֪����������桶�й��Ŵ�����о��������ϼ�������������ѧ��Ҳ�ı�����������Ŀ������ɼ����ϲ�δ�С����������������뷨��ȥѡ������������ȶ��������ֵ����Ʒ�����¶������ˣ����������ȶ֮���ܹ���ô�������Ҫԭ�������Գ�ѧ�߶��ԣ���û��Ǵ��������ۣ���ȶ֮������������

�����Ϸ��ձ���������ѧ�����п��𣬱�Ӧ����������ȴӮ���˺ܶ��˰����������ߵ��������������۵��£�ѧ�����С�ѧ������������ء��ܲ�����Դ����к����ۣ�

��������ң������������ѧ���������������С������������ѧ�˾�����������������ѧ��������Ϊ�ܳ�������������뱻������֮�䣬��ӡ֤��������жϡ����۵��£��ŷ粻�٣�����Ϊ�����뱻�����߶������⡣Ϊʲô��ʥ��������Ȼ�Ĵ�����������γ��˾�Ȼ�������������Ȿ������˵�������Ҳ��ֵ�����Ƿ�˼�ĵط���Ϊʲô���������ǼٵĶ����ö���֮�ػ��˽����ⲻ��˵�����֮���Ũ��������Ϊ��������������ѧ����ٵ������ˡ���ϲ���ǣ��������Ȳ����Ѿ�����ר�ŵ�ѧ�������������Һ��������������������������켸��������һ����Щѧ�����ࡣ

���������٣�ѧ������ֻҪ��֮���������²����ˣ�����������ѧ�˱ض�����Ϊ�裬�������Ź���ϲ��ѧ��������±��������������˵��¼��Ͼ�����������һ�׳����ѧ�����ۻ��Ƹ�Ϊ�����ر���ע������ѧ��ר��֮������������ѧ��ˮ������ðα�ӡ���ѧ����Ʒ��ʱ��Ȼ���Բ�����ѧ�硣

����4 ̸�̿���

����

����ʷ�ؽ���ʧ�ܱ�����������ʧ��

�����������¡�Ԭ�ڷɵ���ʷͨ�����ҵ��ߺ죬�ѷ�ӳ�����ڶ�����ʷ֪ʶ����ǿ�ҵ��˽�Ը����Ȼ�������ֲ���Ϸ˵��ʷ�������һ��Ȥζ�ijɷ֣�ͬʱʷѧ���ڹ��ϵ��о��ɹ�ȴ���Դ��������ڵ��С�

�����Ϸ��ձ���������Ե�ʱ�Ľ̿���һֱ�dz������⣬��ʱ������˵������Сѧ����ѧ�ʹ�ѧ�Լ��������ʷ������û��ʲô�ɼ���������������Ľ�����Ȼ��ʷ�صĽ�����ʷ�ؽ�����ʧ�ܱ�������������ʧ�ܡ��������ʷ�̿�������⣬�Ƿ�������ת��

��������ң��������⻰���ǶԽ̿�����״�������������ǶԽ̿�������������Ҫ����ʵ������ϳ��ƾ���������ʽ�̿������һֱ�ڽ���֮�С������ת�͵Ĵ����£���ʽ�̿����������ӡ���ʦ�ࡢ��ڱ������ǰ����·��һֱ�����죬�����ijɼ�������Ϊ�����ڶԹ�������������ʶ�����������ͬ�����˲�������ľ����á����ѧ������Ŭ���ڴ���˼ά�������£���������ӷ���ʱ������Ľ̿��顣���Ȼ�У����ɼ����������������⣬����Ϊ�Ƕ�������ͳ�ļ��𡣾���˵���Ҳ�������ʷ�̿����м�������������ڽ������������ݡ�

���������٣���ѧ�����ڲ���Ⱥ�飬��ʷ�̿�����������û����Сѧ��ô��Ҫ����ʮ����ǰ���Ķ�ӡ����ۣ���Сѧ�̿�������㷴������̫��������ͬʱ����ȡ��ı����ѵÿۡ����⣬��Ա�Ľ�������������dz�����ڿλ�����Ȥ����������ѧ���ж���ʷ��Ȥζ��������Ϊ��Ҫ��

�����Ϸ��ձ���Ǯ��˵�������й�Ϊ��������ʷ���걸֮���ң�Ȼ�й������Ϊ�������ȱ����ʷ��ʶ֮���ҡ����Դ���������ۣ�

��������ң���ʷ����Ȼ��ȥ�Ĺ�ȥ���������ʣ���ʷ��ʲô�ã��Դˣ�������ۿ������ɼ������顣Ǯ�µȴ�ʦ������ʷ����ʸд����ҡ���������ѧ��������Ĺ�ͬ���⣬����ʷ���������֮��ϵ�������ǿ�����������ʷ�������������˻�Ϊ���ޡ��ʳ���ӽ̾��������ͬ��һ�Թ�֮��Ǯ��������˵�ġ���ʷ��ʶ�������ǡ�����ä�̡������µ�˵������(�й��˴�����ȱ����Щ����)������ָ����������ʶ��������⣬����ʱ�������������ᳫͨ��ʷѧʱ���Ѿ�������ˡ���Щ���⣬��Զ�����ֵ�����塣

���������٣�Ǯ�´�����Ȼ���ڿ�սʱ�ڣ������ڵ�����������ʱ�����á�Ŀǰ�������¡�Ԭ�ڷɵ���ʷͨ�����ҵ��ߺ죬�ѷ�ӳ�����ڶ�����ʷ֪ʶ����ǿ�ҵ��˽�Ը����Ȼ�������ֲ���Ϸ˵��ʷ�������һ��Ȥζ�ijɷ֣�ͬʱʷѧ���ڹ��ϵ��о��ɹ�ȴ���Դ��������ڵ��У�����б�Ҫ��ǿѧ���ɹ���ת���ʹ���������ʹ�������ܹ�����ʷ�м�ȡ�ǻۺ����֡�