中国作家网>> 文史 >> 文史钩沉 >> 正文

缘起: 开明大戏院于上世纪20年代初在珠市口创立,是当时北京最现代化的戏院。1924年梅兰芳专门在此请来华访问的印度大诗人泰戈尔观看新戏《洛神》。之后,开明大戏院被改成了电影院,2000年开明大戏院在城市巨变的车轮中化为乌有。

寻迹

2011年6月 昔日南城地标 一代开明风范

“真是可惜了!”每次经过珠市口,宣南文化研究者高志民都会心生感慨。在一大块草坪前驻足,高志民回忆良多:“就在这两广路边上,有一座珠市口电影院,就是以前著名的开明大戏院啊!”开明大戏院于上世纪20年代初正式开幕。北京民俗学会秘书长高巍对此颇有研究,他说,作为当时剧场中的革新派,“开明大戏院的确够开明,开创一代开明风范!”

6月的珠市口,两广路上车来车往,中午酷热的太阳照得人睁不开眼睛。在珠市口教堂附近,遛弯的居民在附近的草坪上稍微歇一下脚。旁边地铁7号线的工地传出巨大的声响,如今的北京正在朝前大踏步地行进。但是在高志民看来,那些过往不应该忘记,他至今也想不通,当时为什么要把这开明大戏院给拆了?

周边的一位居民回忆,两广路拓宽过两三次,每一次都会拆掉他们的记忆,“这不,2000年的时候,这珠市口电影院就给拆了,也就是你们要找的开明大戏院,哪里找去啊?那建筑外面看上去多气派!”

高巍介绍,当年的开明大戏院是由中日两国商人合资而建,“其建筑整体为德国式样,钢筋水泥结构,水磨石饰面,当年在南城地区独树一帜,十分显眼。”周边一位居民说,那真是南城一景啊!

这南城一景承载了南城人太多的回忆。一位居民说,上世纪六七十年代当时到珠市口电影院看电影那是多么奢侈的一件事情,“一听说学校要组织去那儿看电影,心里别提有多美了。”居民们回忆,当时的电影票是5分钱一张,《华沙一条街》、《女跳水队员》、《董存瑞》、《农奴》等电影已经印在他们的脑海中,“除了学校组织之外,偶尔家里也会带着去看,一般也就是成绩好什么的,给个奖励。冬天妈妈还会给买蚕豆吃。”居民老刘说起这段就直盯着那块草坪,只是那上面再也没有那座影剧院了,“现在看电影的地方也多了,设备也好多了,什么3D,IMAX,可就是没有那个味道了。”

墙壁油漆未干 梅兰芳首演

民国时红火一时的开明戏院在北京城市化的脚步中消失了,但记忆却坚固地留在很多人心里。解放后,开明戏院不唱戏了,变成了珠市口电影院。一位居民说,那时候电影票5分钱一张,但即便是5分钱也难倒了不少孩子。为了在暑假里能多看上两场电影,他们挖空心思地攒钱。家里的旧报纸、旧书本、废铜烂铁、牙膏皮都被卖过。

一位居民还向记者回忆:“那时候我们这儿的人搞对象都约到那里看场电影,家里本来就小,所以就得跑电影院。”

“巴洛克风格的立面,水磨石地面,黑丝绒幕布,半圆形舞台……”高志民回忆着,但是他也指出,时代在前进,开明大戏院却逐渐走向落寞,“没有台池子,台口太窄,限制了许多戏的演出。”新中国建立后,开明大戏院改为民主剧场,随后又改为珠市口电影院,“最终拆除的时候名字应为民主电影院。”

宣南文化研究者高志民对开明大戏院可谓是“情有独钟”,他研究着这座戏院的每一个细节,“找寻它的过去,就是找寻宣南文化。”根据高志民的介绍,开明大戏院位于珠市口大街路南,与第一舞台对街。它是继真光戏院以后,在建筑上比较完整的又一个剧场,“当时达官贵人摩肩接踵,汽车、马车、包车云集,使一般的观众不敢问津。”

曾经的《晨报》刊登了开明大戏院的“开幕广告”:……演中国最好的大戏剧,伶界大王梅兰芳登台义演,届时务请移玉一观,则为蔽院大增荣幸矣。

高巍查阅资料后则有一个发现:“开明大戏院在开幕时尚有一插曲,因为一定要请梅兰芳在此首演,而梅兰芳又早已应聘去香港演出,所以必须赶在他赴港之前开幕,九月十七的开幕日就是如此选定的。但这一天剧场墙上的油漆尚未干,许多设备也尚未齐全,但观众也都予以包涵。”当时开幕演出,梅兰芳的剧目是让观众痴迷的《贵妃醉酒》。在此戏之前,也有好戏上演,分别是龚云甫、萧长华演出的《钓金龟》,王凤卿的《让成都》,郝寿臣、李寿山的《闹江州》等。

京剧昆曲振兴协会理事、戏剧学者刘嵩崑说,从那之后拉开了开明大戏院的序幕,“杨小楼率永胜社常常在此演出。”

高巍介绍,其实梅兰芳也是钟爱开明大戏院的,“开明大戏院给演员的包银也特别高,梅兰芳的剧团一天包银为450块银元,这在当时是很大的一笔数目了。”

开北京剧场男女混坐先河

作为民国北京最现代化的戏院,开明大戏院引领了很多潮流,它的革新风范更值得研究。北京民俗学会秘书长高巍说,“过去的老戏园子是没有预先卖票的。到了园子里,看哪有空位就坐下,这时会有茶房来沏茶,只要把票钱和茶钱一并付给他就行了,开明戏院就不一样了,它开始预先卖票了,戏票提前三天卖,位置可以自选。”不过,这也产生了当时的“黄牛党”。“他们把位置好的戏票全包下来,有钱人都上他们那儿买票。原本是1.2元一张的戏票在他们那就变成2元一张了。”

高巍还介绍,其实女人最早是不能进戏园子听戏的,要听戏只能去堂会。后来文明风气起来了,女人能够进园子里听戏了,但是座位还是隔离的,“戏池一般是三面楼,男人可以坐在楼下戏池的正面和右手边,女人则只能坐在楼上或者楼下戏池的左手边,而且还要用一块大木板隔开。”而到了开明戏院这些新戏院建立起来,才允许男女混坐。但一开始大多数人还是觉得很别扭,有钱人家就会采取两个男人陪一位女眷的“策略”,把女眷夹在中间,就可以避免旁边坐着陌生男人的尴尬了。

不只是在开幕时做广告做宣传,开明戏院的宣传一直都很给力。1930年6月,新红起来的女伶新艳秋在此演出时,门口高搭彩牌楼;上面写着“欢迎新艳秋主席”。同时还在观众厅内悬挂了大量的字匾,以宣传这位名伶。

补白

梅兰芳在开明戏院请泰戈尔看《洛神》

1961年5月13日,《光明日报》上的一篇《追忆印度诗人泰戈尔》引人注目,这是梅兰芳为纪念泰戈尔诞辰100周年而作。在这首诗的序言中,梅兰芳写道:“1924年春,泰戈尔先生来游中国,论交于北京,谈艺甚欢。余为之演《洛神》一剧,泰翁观后赋诗相赠,复以中国笔墨书之纨扇。日月不居,忽忽三十余载矣。兹值诗人诞辰百年纪念,回忆泰翁热爱中华,往往情见于词,文采长存,诗以记之。”

泰戈尔访华在文艺界引起轰动,梅兰芳更是在开明大戏院,为泰戈尔一行专演了一场自己新编的大型神话京剧《洛神》。泰戈尔对此十分重视,特意穿上了他创办国际大学时的红色长袍礼服前往观看,而且自始至终神情都很专注。

演出后,两人互赠诗句,一时传为佳话。泰戈尔赠诗:你用我不懂的,语言的面纱,遮盖着你的容颜,正像那遥望如同一脉,缥缈的云霞,被水雾笼罩着的峰峦。梅兰芳回赠:满天云霞湿轻裳,如在银河碧河旁。缥缈春情何处傍,一汀烟月不胜凉。

诺奖得主佩斯 北京道观写出成名作

鲁迅胡适婉拒 诺贝尔奖提名医学家伍连德

1960年法国作家圣-琼·佩斯被授予了诺贝尔文学奖,他在诗歌界的成名作《远征》就是在北京西郊的一座道观里完成的。佩斯1916年被派驻北京公使馆担任三秘。与当时其他驻华外交官普遍认为中国缺乏蜕变能力的思想不同,1917年佩斯曾认为中国农村结构将崩溃,中国最终会走到集体主义,非常接近列宁式共产主义,这有着惊人的预见性。佩斯很喜欢北京,在给友人的信中称紫禁城是“美妙的抽象,是心灵最终摸索的石阵,这个世界最后的几何聚合点”。他爱收藏中国文物,至今法国的博物馆里还陈列着他收藏的清朝官服上的补子和中国式的马镫。他的中国朋友中,他推崇陆徵祥和梁启超。他评论陆徵祥“他的道德权威来自他超然于派系斗争的独立性”,称梁启超是知识分子里的王子。1920张勋复辟,总统黎元洪家眷被复辟部队扣押,佩斯在紫禁城耗费了三小时,解救出黎元洪一家老小。1921年,佩斯被征召回国。

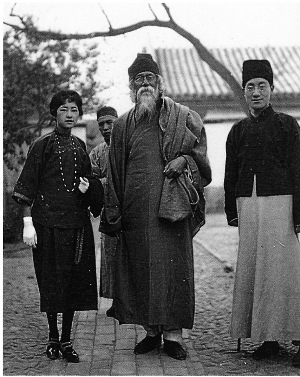

泰戈尔在庄士敦景山附近的家中

泰戈尔在庄士敦景山附近的家中鲁迅胡适婉拒 诺贝尔奖提名

1927年,瑞典著名历史学家、探险家斯文·赫定来华考察楼兰古城。他同刘半农商量希望能够提名鲁迅为诺贝尔文学奖候选人。刘半农委托了台静农写信给鲁迅。鲁迅婉拒,他在给台静农的信中这样写道:“请你转致半农先生,我感谢他的好意,为我,为中国。但我很抱歉,我不愿意如此。诺贝尔赏金,梁启超自然不配,我也不配……世界上比我好的作家何限。你看我译的那本《小约翰》,我哪里做得出来,然而这作者就没有得到。或者我所便宜的,是我是中国人,靠着这‘中国’两个字罢,那么,与陈焕章在美国做《孔门理财学》而得博士无异了。我觉得中国实在还没有可得诺贝尔赏金的人,瑞典最好是不要理我们,谁也不给。倘因为黄色脸皮人,格外优待从宽,反足以长中国人的虚荣心,以为真可与别国大作家比肩了,结果将很坏……”

与鲁迅不同的是,两年之后胡适是直接被斯文·赫定当面邀请的。胡适在日记中记载过,约在1929年2月26到28日之间,胡适乘火车从外地返回上海,“火车上熟人最多,赫定同我谈:他是瑞典国家学会十八会员之一,可以推举诺贝尔文学奖金候选人。他希望提出我的名字,但希望我把我的著作译成英文。”对此胡适是这么考虑的,“如果他们因为我提倡文学革命有功而选举我,我不推辞;如果他们希望我因希冀奖金而翻译我的著作,我可没有那厚脸皮。我是不配称文学家的。”胡适既理智又谦虚。

医学家伍连德 1935年获诺奖提名

民国时著名医学家伍连德生于南洋,他是中国现代医学的先驱,尤其对防疫医学作出过杰出贡献。梁启超回顾晚清到民国50年间的历史,曾感叹过,“科学输入垂五十年,国中能以学者资格与世界相见者,伍星联(即伍连德)博士一人而已!”而2007年诺贝尔基金会官方网站的解密资料显示,1935年伍连德确实获得过世界的一定认可,获得过诺贝尔奖提名。这是旧中国正式获得诺奖提名的第一人。

1935年伍连德正担任中央防止霍乱临时事务所所长。瑞典著名病理学家韩森提出,自己给伍连德的提名理由是,伍连德在肺鼠疫防治实践与研究上的杰出成就及发现旱獭在肺鼠疫传播中的作用巨大。虽然最后伍连德没有获得诺贝尔奖,但已经给中国医学界以很大的鼓舞。

罗素差点在北京病故

受北大校长蔡元培之邀,英国哲学家伯特兰·罗素(注:罗素于1950年获得诺贝尔文学奖)1920年10月12日抵达上海。罗素中国之行待遇很优厚,车旅费全额由中方提供,讲学的酬金也很高。毛泽东在长沙听过他的讲演,觉得他说的虽好但难以实施。31日,罗素抵达北京。

罗素对婚姻持开放态度,主张试婚、婚礼从简等。当时他的婚姻已濒于破裂,起因是他与多名女性有婚外情。罗素中国之行也不孤单,与他的学生勃拉克一路上同宿同行。罗素到京后,讲学社的蒋百里在东城遂安伯胡同二号为他找到一个宽敞的四合院,雇了厨师、车夫和佣人。赵元任也从清华搬到了这里陪同,担任翻译。罗素和勃拉克的同居还引发了一场讨论,一些中国学生也模仿罗素,称之为罗素式爱情。受他影响,赵元任的婚礼也格外从简。

罗素在北京的演讲很受欢迎,曾经有一次演讲有将近1500人参加。但不久,罗素就感到,与北京学生在一起虽快乐,但对他没有挑战,因为学生基础知识太差,很少人能领会到他的高深哲学。而且,很多中国学者兴趣不在哲学,“他们不要技术哲学,他们要的是关于社会改造的实际建议。”即使在北京的罗素学说研究会,罗素也觉得,“除一位逊位皇帝的侄子外,全都是布尔什维克分子”。罗素很丧气地写信给朋友抱怨道,“中国人没有心肠、懒惰、不诚实。他们将赈灾事务全部推给欧洲人,而且政府极端腐败。绝大多数学生愚蠢而又胆小。我并不真地认为我在此间所做的一切有什么价值。”

对于中国人来说,对罗素也同样产生了怀疑,他在北京喜欢购买一些古式的中国家具,他惊异北京的一些中国知识分子老是想要购买那些冒牌的西方家具以及抄袭模仿西方思想。他说:“中国是一个艺术家的国度,我们从他们那里学到的,比他们从我们这里学到的更多。”中国人们期望他为中国开一剂改造社会的良方,但罗素刚刚访问过红色苏俄,批评和赞赏皆有之。他的态度让人感到游移。陈独秀听过罗素的演讲,事后直接给罗素写过一封信发表在《新青年》上,质疑道:“近来中国有些资本家的政党的机关报屡次称赞你主张中国第一宜讲教育,第二宜讲开发实业,不必提倡社会主义,我们不知道这话真是你讲的,还是别人弄错了呢?我想这件事关系中国改造之方针,很重要,倘是别人弄错了,你最好是声明一下,免得贻误中国人,并免得进步的中国人对你失望。”

1920年的整个冬天,罗素在北京度过,但开春他到保定做了一次演讲,由于没有暖气,结果感染了肺炎。在德国医院治疗多日,3月26日生命垂危。同在北京的美国著名学者杜威还为他拟好了遗嘱草稿。罗素挣扎着签了字。消息传回英国国内,伦敦报纸曾报道罗素已病逝。但是4月17日,罗素竟奇迹般地好起来了。这时候,还有了一个好消息,勃拉克已经有了身孕,罗素决定回国。7月7日,梁启超、范源濂、蒋梦麟等人在中央公园来今雨轩饯别罗素和勃拉克。回英国后,1922年罗素出版了《中国的问题》一书,在北京没能为中国提出改革良方的他倒成了中国政治的预言家。他在书中预言,日本由于人口压力将侵略周边国家,并且将与美国发生冲突,进而演变成大战,但美国是最终的胜利者。他预言:“中国人平常是冷静的,但是也有激奋的能力,他们中的一部分人会变成狂热的布尔什维克主义者。”

林徽因和徐志摩与泰戈尔在一起

林徽因和徐志摩与泰戈尔在一起泰戈尔北京演讲遭闹场

1913年,泰戈尔获得了诺贝尔文学奖,是第一位获得这项大奖的东方人。应梁启超创办的讲学社之邀,泰戈尔1924年4月开始了中国之旅。

泰戈尔来中国,内心也是有一些矛盾的。他致信法国作家罗曼·罗兰道:“我要到中国去,以什么身份,我不知道。是作为诗人呢?还是要带去好的忠告和健全的常识呢?”4月12日上午9点多,泰戈尔一行抵达了上海。4月23日下午7点,泰戈尔一行乘火车来到了北京。刚到北京的泰戈尔日程排得很满,林徽因作为翻译和助手,和徐志摩一起陪同泰戈尔。27日泰戈尔去拜见了末代皇帝溥仪。28日下午3点他在先农坛第一次公开对北京学界发表演讲,没想到也第一次在北京遇到了反对传单。

5月8日是泰戈尔的生日,当晚9点,北京的学界名流盛情准备了他的64岁庆生会。胡适致贺词,梁启超赠给了他一个中国名字“竺震旦”,林徽因和徐志摩等则演出泰戈尔名剧《齐德拉》,林徽因扮演女主角齐德拉,张歆海扮演男主角阿俊那,徐志摩和林长民分别扮演爱神和春神,大家全英文演出,令泰戈尔大为叹赏。也因为这场剧,徐志摩对林徽因再度燃起了爱火。

如果说5月8日是泰戈尔北京之行最快乐的一天,那么接下来的几天泰戈尔却很扫兴,应讲学社之邀,泰戈尔在真光影戏院对公众演讲。一些激进青年在演讲现场多次散发传单,声称泰戈尔的思想重精神、反科学,宣传没落的东方文化,鼓吹亡国奴哲学,表示要送走他。泰尔戈很尴尬。泰戈尔访华期间正是中国思想界新旧两派纷争激烈之时,科学与玄学的论战,西方文明与东方文化的比较,革命与保守之间的斗争,一片混战。陈独秀、瞿秋白、林语堂等人与梁启超等讲学社的一些主要人物形成对垒,泰戈尔推崇东方文化,追求非暴力,又不巧是讲学社邀请来的,而且喜欢和中国的佛学人士、退位的皇帝等交流,于是成了攻击对象。

尽管梁启超积极声辩,态度居中的胡适发言调和,泰戈尔原定在真光影戏院的6次演讲不得不缩减成了3次。在5月12日的最后一次演讲前,徐志摩批评阻挠泰戈尔的人,“他们说他是守旧,说他是顽固,我们能相信吗?他们说他是太迟,说他是不合时宜,我们能相信吗?他自己是不能信,真的不能。他说这一定是滑稽家的反调。”徐志摩边说边生气,干脆表示不愿意继续为泰戈尔翻译了,不为这些反对泰戈尔的人服务。胡适只好出场,临时做翻译。但是反对者批判更加激烈,甚至多年以后,鲁迅还在《骂杀和捧杀》一文中继续批评泰戈尔和他的一帮中国朋友:“他到中国来了,开坛讲演,人给他摆出一张琴,烧上一炉香,左有林长民,右有徐志摩,个个头戴印度帽帽。徐诗人开始介绍了:唵!叽里咕噜,白云清风,银磬……当!说得他好像活神仙一样,于是我们的地上的青年们失望,离开了。神仙和凡人,怎能不离开呢?”

这样的不愉快泰戈尔确实没有料到,感到身心俱疲。5月13日到17日,他在北京没有参加任何活动,并准备20日离开北京赴太原,临行前一天梁启超、李石曾、梅兰芳、齐如山和冯玉祥将军的代表李鸣钟等人在丰泽园饭庄为他饯行。

参考文献:

艾丹 《泰戈尔与五四时期的思想文化论争》;王一心 李伶伶《徐志摩与新月社》;许姬传 许源朱整理《舞台生活四十年——梅兰芳回忆录》; 冯崇义《罗素与中国——西方思想在中国的一次经历》 陈启伟译《罗素自传第二卷》