中国作家网>> 研究 >> 作家研究 >> 正文

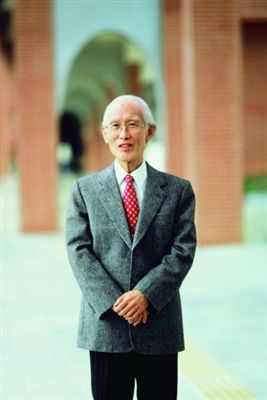

诗人余光中

诗人余光中近年来,余光中先生频繁来大陆讲学访友,闲暇时游览河山作诗文,也对大陆读者勤加传道他的诗文观念,特别是他的“炼丹”观,把自身诗文创作富有的中英夹杂、制造概念、试验汉语视为可骄之处,“我倒当真想在中国文字的风火炉中,炼出一颗丹来……我尝试把中国文字压缩、捶扁、拉长、磨利,把它拆开又并拢,折来叠去,为了试验它的速度、密度和弹性”。

余光中先生频繁来大陆讲学著文,是要在中国的文字里炼出什么“丹”来呢?综观余光中的文学创作,除了炼出几颗既不能医病又不能养生,既斑驳其外又败絮其中的次品丹外,就剩下用几句洋文来唬自己的同胞了,动不动汉语与外文夹杂。还有最后一招“撒手锏”:抛出晦涩概念,制造耸人听闻的言论。

某天和朋友们吃饭,说起我的观点,有人不屑,说,你是没看到有分量的作品,比如台湾作家余光中的散文你看过吗。余光中这几年又是评价余秋雨的文章,又是去岳麓书院讲学,轰轰烈烈的,余先生发誓要在中国的文字里炼出“丹”来呢!

朋友所说余光中的几件事情,均曾耳闻,只是觉得,有些听起来更像炒作,太吵太闹; 而炼丹的事纯粹就是一句推销自己的广告语,也许是酒后高兴了脱口而出的,岂能当真?

中国有句话,叫“文如其人”。当然,我们也不能要求作家们,都要公而忘私或舍身饲虎去,但起码的平等、尊重等礼仪常识总该具备的。从余光中的文章里,我分明看到了一份不那么纯净的思想意识。如游记《塔阿尔湖》中,余光中在盛赞菲律宾女人“褐中带黑,深而不暗,沃而不腻,细得有点反光的皮肤”的同时,又用厌恶的笔调去描绘“比起这种丰富而强调的深棕色,白种女人的那种白皙反而有点做作、贫血、浮泛、平淡,且带点户内的沉闷感”。就像“你不能选择自己的出生,却可以选择自己的人生道路”一样,肤色本天成,无论黑、黄、白、棕,你有什么理由更有什么资格去嘲笑与侮辱你所看不惯而别人又无能为力去改变的肤色呢?尤其是,在游览一座“众鬼寂寂”的古寺时,愿意保持安静的余光中,竟然谩骂自己请来为他辛苦奔走的向导:“岑寂中,只听得那该死的向导,无礼加上无知,在空厅堂上指东点西,制造合法的噪音。”接着,又恶毒地诅咒“十个向导,有九个进不了天国!”(《不朽,是一块顽石》)余光中为何要对因养家糊口而为你服务的可怜向导大发雷霆呢?仅仅因其为了讨好你而搅了你的雅兴便值得如此大动肝火吗?倘若如此,像余光中先生这样的“知”和“礼”,还是不要也罢!

再就是,在《论夭亡》一文中,余光中先生歪理加邪说证明了夭亡的诸多好处后,又不厌其烦地列举雪莱的夭亡与弗罗斯特的老死,最后竟得出结论:“死亡不但决定死,也决定生的形象;而夭亡,究竟是幸,是不幸,或是不幸中之大幸,恐怕不是常人所能决定的吧?”纯系故作高深。死亡就是死亡,人的生命只有一次,怎么夭亡就比正常的老死“大幸”呢?与此有同工之妙的,恐怕也就“作法不自毙,悠然过四十”的钱玄同堪与比拟了。稍微“遗憾”的是,钱先生的观点对世人所产生的毒害与余先生比起来,可就小巫见大巫了。 二 余先生最炫耀的文学观点便是“炼丹”,在其《逍遥游》的后记里不无自负地说:“我倒当真想在中国文字的风火炉中,炼出一颗丹来……我尝试把中国文字压缩、捶扁、拉长、磨利,把它拆开又并拢,折来叠去,为了试验它的速度、密度和弹性。”且不说这话里用了多少无聊的比喻、夸张等修辞手法,我们只看余先生是如何在自己的文字里炼丹的。

我看到的是一颗文白夹糅、歧义丛生、晦涩难懂的半生不熟的青瓜“丹”:“我的观星,信且所之,纯然是无为的。两睫交瞬之顷,一瞥往返大千,御风而行,冷然善也,冷然善也。”这样半古不白的文字,即使20世纪30年代那一茬刚学白话文的作家,也要比他运用得圆润得多。稍有点古文基础的人,都能读出这几句话的生硬与别扭来。但余先生却不会这样认为。“只许州官放火,不许百姓点灯”是余先生的好恶观。他自己乐此不疲地写着不文不白的夹生文章,却还要蔑视:“五四或30年代(上世纪)的名家,那种白话文体大半未脱早期的生涩和稚拙,其尤浅白直露者,只是一种滥用虚字的‘儿化语’罢了。”(《哀中文之式微》)同样,一边大声嘲笑着现代刊物上如 《未完成的恋曲》《生命的灯》《褪色的梦》《石榴花开的时候》 等“那些没有个性、陈腐不堪的题目”,“都是老祖母时代流行的帽子了”,一边却钻进书斋汗流浃背津津有味地创造着一点也不比他所举的例子高明一丁点的 《南半球的冬天》《下游的一日》《借钱的境界》《幽默的境界》《中国人在美国》等陈词滥调。

余先生时不时要活剥些古人的诗句,“剥”得好也就算了,这本来无可非议,只是画虎不成反类犬,出了一颗毛茸茸血淋淋的胚胎“丹”来:在一篇写雨的散文里,余先生的心情毫无缘由地“则在凄楚之外,更笼上一层凄迷了”,于是,“饶你多少豪情侠气,怕也经不起三番五次的风吹雨打。一打少年听雨,红烛昏沉;二打中年听雨,客舟中,江阔云低;三打白头听雨在僧庐下,这便是亡宋之痛”。(《听听那冷雨》)猛一看,还以为余先生才华横溢呢,不料想,还是活剥了宋人蒋捷的 《虞美人》:“少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中,江阔云低,断雁叫西风。而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前、点滴到天明。”对比之下,高下优劣立时一目了然。

更为幽默的是,在散文《四月,在古战场》中,余先生站在古战场遗址,不知什么原因,思接千载,驰骋八荒,不禁令人费解地想到了昂首的海豹、华盛顿的樱花、溯波多马克河与塞斯奎汉纳河而上去产卵的鲈鱼和曹白鱼、纤细而多情的表妹醒时在他的双人床上,而且前不着村后不靠店地突兀冒出一句石破天惊的话来:“宁为春季的一只蜂,不为历史的一尊塑像。”让人感到匪夷所思的是:余先生的思维跳跃也太敏捷了,下笔千言,离题万里,怎么全是让人摸不着的调调? 我见少识浅,无论如何理解不了余先生“早春的处女空气”(《四月,在古战场》)寓意何在?也理解不了怎么把汽车司机叫成“方向盘的舵手”(《高速的联想》)难道就真的别致?“老诗人的秃头派克笔尖曾经悬空不动者片刻”(《死亡,你不要骄傲》),句中“者”字到底怎样解释才算正确?不知余先生能否给出合理的答案?

为了增加或显示文字的“密度”,余先生干脆把一些字、词、句毫无意义又毫无必要地重叠再重叠,好像街上的泼皮打架斗殴一般,以人多壮声威:“她来后。她来后。她来后。他的生命似乎是一场永远的期待……”(《塔》)“北方的黄土平原上,正是骑马射雕的季节。雕落下。雁落下。萧萧的红叶红叶啊落下。”(《逍遥游》)“四月的太阳,清清冷冷地照在他的颈背上,若亡母成灰的手。他想。他想。他想。”“……因为中国的孩子被烽火烽火的烟熏成早熟的熏鱼。”(《四月,在古战场》)如此没有来由的字、词、句的重复于主题的表达有何益处?余先生才不管那么多,有用没用沾边不沾边都无所谓,按照余先生的逻辑,反正捡到篮子里的就是菜,这种癖好在余先生的几篇散文名作中达到了令人生厌的地步:“那细细密密的节奏,滴滴点点滴滴……或是在江南的泽国水乡,一大筐绿油油的桑叶被啮于千百头蚕,细细琐琐屑屑,口器与口器咀咀嚼嚼。雨来了,雨来的时候瓦这么说,一片瓦这么说千亿片瓦这么说,说轻轻地奏吧沉沉地弹,徐徐地叩吧挞挞地打,间间歇歇敲一个雨季……不然便是雷雨夜,白烟一般的纱帐里听羯鼓一通又一通,滔滔的暴雨滂滂沛沛扑来,强劲的电琵琶忐忐忑忑忐忐忑忑,弹动屋瓦的惊悸腾腾欲掀起。”可以说,余光中文章里诸多的毛病都在此篇中得以淋漓尽致的发挥和综合。这一段文字究竟告诉了我们什么?雨中的景致?对雨的形象描绘?自己睹雨思情的感慨?其实,只是漫无边际地发泄了一大通不明不白、肤浅空洞而又矫情肉麻的情感———只是玩了几句浅薄的文字游戏而已。

就拿余光中最得意的散文《鬼雨》来说吧。文章分四部分,第一部分写医院通知他的儿子死于脑溢血; 第二部分似乎在写他在教室里讲课,面对学生们,余先生却要说:“哪怕你是金童玉女,到时候也不免像烟囱扫帚一样,去拥抱泥土。噢,这实在没有什么可笑,不到半个世纪,这间教室里的人都要变成一堆白骨、一把青丝,一片碧森森的磷光。”承认这是事实,可事实也不该这样表达呀!就像朋友的孩子过满月,你去祝贺时也不能一脸严肃地说“这孩子总有一天要死”一样,这是礼貌,也是常识,余先生不该不懂。那么,面对像早晨八九点钟的太阳正茁壮成长的青少年们,余先生冲口而出以上的话,只能说要么是因自己儿子的夭亡过度悲伤而神经错乱以致胡言乱语,要么就是以己之悲迁怒于无辜的恶毒诅咒了; 第三部分写了埋葬他儿子的经过;第四部分是全文的高潮,余光中先生不惜笔墨地煽着情:“今夜的雨里充满了鬼魂,湿漓漓,阴沉沉,黑森森,冷冷清清,惨惨凄凄切切。今夜的雨里充满了寻寻觅觅……许多被鞭笞的灵魂在雨地里哀求大赦,魑魅呼喊着魍魉魍魉回答着魑魅。月蚀夜,迷路的白狐倒毙,在青狸的尸旁……也落在湘水。也落在潇水。也落在苏小小的西湖。黑风黑雨打熄了冷翠烛,在苏小小的石墓。”我不知道当时的余光中是什么心态,只是纳闷:余光中怎么能在自己孩子死了的悲怆大雨中看到被鞭笞的灵魂在雨地里哀求大赦,又能听到魑魅呼喊着魍魉魍魉回答着魑魅,还能看到迷了路的白狐倒毙在青狸的尸旁,并且,“能由自己亲生儿子的死,写到一代名妓苏小小,真可说是在中国的风火炉里炼出一颗丹来了———多么到家的功夫”。(韩石山语) 三 综观余光中的文学创作,除了炼出几颗既不能医病又不能养生,既斑驳其外又败絮其中的次品丹外,就剩下用几句洋文来唬自己的同胞了,动不动汉语与外文夹杂:“从 Alpha 到 Beta 到 Zeta 到Omega,串起如是的辉煌,那是……自由恋爱的时代,快乐的Pre-Confucian的时代。脚下是,不快乐的Post-Confucian 的时代。”(《逍遥游》)“玫瑰的美也是不容否认的,但它燃烧着西方的爽朗,似乎在说:Look at me!莲只赧然低语:Don’t stare,please。”(《莲恋莲》)甚至在怀念自己夭亡的儿子的文章副题里,都要不无手痒地嵌上外文:“鬼雨———But the rain is fall of ghosts tonight.Edna St.Vincent Millay”是解释?是补充?是显摆?还是另有深意?即使你外文再好,也不能滥用———好东西并不是怎么用都好:飞机燃油就不能用来炒菜,高档卫生巾也不能当餐巾纸———就像光溜水灵的青春脸上撒了几颗扎眼的麻点,让人心里疙疙瘩瘩地不舒服。

余光中先生没能炼出些令人羡慕的丹来,失落之余、技穷之余,只好使出最后一招“撒手锏”:抛出晦涩概念,制造耸人听闻的言论:什么“左手为诗,右手为文”啦,什么“台湾文坛上技艺超卓的‘魔术师’”啦;一会儿散布“散文是一位作家的身份证”,一会儿又发誓要“剪掉散文的辫子”;不仅胡言乱语“许多诗人用左手写出来的散文,比散文家用右手写出来的更漂亮”,而且攻击“传统的观念总认为诗人比其他类别的文学作家多情,却忽略了,他同时也比其他类别的文学作家多智”。———呜呼!能说出如此不靠谱的话来,足可见,余光中先生炼丹的本领确实是到家了。卖红薯并不是什么丢人的职业,我们还是不要连累无辜吧。