中国作家网>> 经典作家 >> 生平研究 >> 正文

冯雪峰致萧三的信

冯雪峰致萧三的信1985年1月5日,中国作家协会第四次全国代表大会上,近30名老作家签名发起了建立湖畔诗社社址的倡议。他们在“建社址缘起”中写道:

湖畔诗社1922年成立于西子湖畔,是鲁迅先生精心培养并十分爱护的,是“五四”时期最早的新诗社,是中国唯一得到诗人毛泽东同志称赞的新诗社。湖畔诗社社员:共产党员应修人、潘漠华、赵平福(柔石)是英勇不屈的烈士;共产党员冯雪峰曾参加二万五千里长征,为共产主义奋斗终生;魏金枝为党的文艺事业鞠躬尽瘁;谢旦如掩护瞿秋白、杨之华夫妇在家中隐藏了两年;汪静之于1921年写了中国最早歌颂中国共产党的诗《天亮之前》。

我们发起在西子湖畔建筑湖畔诗社社址,既作为纪念馆,又为西湖增加一个有文化内容的景观,以诗的风雅美化西湖,使西湖风景锦上添花。

白居易造的白堤和苏东坡造的苏堤,是两条诗人之路。再建一个湖畔诗社,西湖风景就有更多诗的美感,游鉴西湖的人,更感到西湖风景有诗意,有诗味。”

如今,这份30年前形成的文件,已经作为文物以复印件形式藏进了中国现代文学馆;文件上提到的那些人和事,也随着时光渐行渐远。他们走了,但他们确曾来过,他们的脚印已留在江浙,留在上海,留在艰苦卓绝的长征路上……随手捡拾几痕,虽非创获,但旧话重提常说常新,真诚诉说中寄托的是一份由衷的追念。

由“晨光”而《湖畔》

五四时期,浙江“省立一师”广纳人才,建立起一支包括陈望道、刘大白、夏丐尊、朱自清、叶圣陶、刘延陵等人在内的教师队伍。这些人都是新文化运动中的弄潮儿,思想鲜活、学艺精深。他们的“授业解惑”,使学生们的聪明才智得以充分发挥。“一师”校园里,龙腾虎跃、社团蜂起——1921年10月10日成立的“晨光文学社”,即为其中之一。后来的“湖畔诗人”汪静之(1902-)、潘漠华(1902-1934)、冯雪峰(1903—1976),都曾是该社的重要成员。

其时的《浙江日报》副刊上,有“晨光社”主办的《晨光》周刊,晨光社员的诗作,多发于上。正在上海工作的应修人(1919-1933),先是从《晨光》上“认识”了汪静之,通过信函与汪静之建立了联系,再经汪静之而相与潘漠华和冯雪峰。四人以诗会友,书晤信谈一段时间,应修人便请了假从上海跑到杭州见面。因为“对当时诗坛的观感一致,兴趣相同,所以一见如故,心心相印,就成为知己”。旖旎秀美的“人间天堂”里,几个人“带着心爱的诗集”一起“逛心爱的湖山”,诗情友情,如潮水涌动于西子湖畔。一个星期闪电般过去了,依依惜别时做出决定:出一本诗作合集以为纪念。

建议是应修人提出的,编辑工作便主要由他担负,印刷经费也是由他一手筹集。诗集以《湖畔》命名,于1922年4月问世。内收诗作61首,初版印刷3000册。“在当时,这是一个很大胆的数字,完全出乎书商的意外。这本诗集以真挚的感情、明快清新的风格,拨动了广大青年的心弦,书很快就销售一空,得到社会上的强烈反响”。诗集问世的第9天,朱自清即写了《读〈湖畔〉诗集》:“《湖畔》里的作品都带着些清新和缠绵底风格;少年的气氛充满在这些作品里。”“有了‘成人之心’的朋友们或许不能完全了解他们的生活,但在人生底旅途上走乏了的,却可以从他们的作品里得到很有力的安慰,仿佛幽忧的人们看到活泼泼的小孩而得着无上的喜悦一般。”

《湖畔》成功了,应修人功不可没。这位从14岁起就到上海福源钱庄当学徒的青年诗人,1920年开始在《少年中国》《晨报副刊》《学灯》上发表作品,1921年与楼适夷、谢旦如等联手创办以“使无产者有书看”为宗旨的“上海通信图书馆”,1922年编辑出版《湖畔》从而创建“湖畔诗社”,1925年“五卅”运动后加入中国共产党,1926年受党派遣到黄埔军校担任会计,1927年调武汉政府劳工部工作。大革命失败后被党送至苏联留学,1930年学成回国后即参加“左联”,旋即成为职业革命者。1933年5月14日,不知道丁玲已经被捕的应修人到丁玲寓所去谈工作,被蹲守在楼梯口的特务发现,英勇搏斗中坠楼牺牲,时年仅34岁。生命虽然短暂,创作又是业余,但应修人却仍然为后世留下了新诗百余首,其文学才华得到了郭沫若、郁达夫、叶圣陶等文坛前辈的称赞。

从《湖畔》到“湖畔诗社”

伴随着《湖畔》问世,“湖畔诗社”也应运而生——《湖畔》是自费印行,它需要一个出处,由是想到一个“湖畔诗社”的名头。诚如冯雪峰所说:“‘湖畔诗社’的名义就是为了自印出版而用上去的,当时并没有要结成一个诗社的意思。”所以,“湖畔诗社实际上不能算作一个有组织的文学团体,只可以说是当时几个爱好文学的青年的一种友爱结合”。

其实,是“文学团体”还是“友爱结合”都不重要,重要的是“湖畔诗社”一炮打响开张大吉——《湖畔》的出版,宣告了“湖畔诗社”的问世。一群年轻人欢欣鼓舞之余,又一鼓作气于1923年12月出版了第二本合作结晶——《春的歌集》。这是一本“爱情至上”的小书,淋漓尽致地表达了诗人们真挚、朴素的爱情体验。《〈中国新文学大系。诗集〉导言》中,朱自清写下了这样的评语:“中国缺少情诗,有的只是‘忆内’、‘寄内’,或曲喻隐指之作,坦率的告白恋爱者绝少,为爱情而歌咏爱情的更是没有……真正专心致志做情诗的,是‘湖畔’的四个年轻人。”但这本诗集没有收入汪静之的作品,因为《蕙的风》出版之后,汪静之“有了点小名声气,产生了爱惜羽毛的念头,诗作仍没有提高,自己也不满意,不准备出版,所以没有将诗稿寄去”。对于“计划仍出四人合集,不可缺一”的诗社小小集体来说,这种结果的确是令人遗憾的。

除以上两本诗集,文学馆收藏中注明为“湖畔诗社”出版的文学著作还有旦如的《苜蓿花》。这本诗集于1925年3月25日初版,内收《一间灰暗的房里》《走近树下卖卜的摊前》《太子塔落影在莲花池里》《浸在三更的冷月里》《一缕乌黑的烟》《寂寞的秋林中间》《迷迷离离地擎起酒杯》《我随便的在灰尘上面践踏》《楠木的厅上结满了蜘蛛网》《不要再想起琴的情意罢》等35首作品。作者要借这些歌哭,“把积在心头的悲哀亲手埋葬在苜蓿花的花丛里”。《苜蓿花》为“《湖畔诗集》之四”,前三种分别为《湖畔》《春的歌集》以及魏金枝的《过客》(因为经费不足而未能出版)。

《苜蓿花》的著者“旦如”即本文开头所引“建立湖畔诗社社址倡议书”中提到的谢旦如。“倡议书”中说他“掩护瞿秋白、杨之华夫妇在家中隐藏了两年”,这是大事,却只是他所作革命贡献中的一个点。他是上海市人,父亲谢敏甫是上海福康钱庄的老板,家资丰厚。1919年他遵父遗嘱入钱庄学徒,结识同事应修人、楼适夷,受其影响开始阅读新文化书报。1921年与应、楼等人联手创办以“使无产者有书看”为宗旨的“上海通信图书馆”。1924年底经应修人介绍加入“湖畔诗社”。1929年起先后开办西门书店和公道书店,前者专售左翼书刊,后者实为“左联”的秘密联络点。1931年“左联五烈士”惨遭杀害,为抗议国民党血腥暴行出版的《前哨·纪念战死者专号》,印刷和装订两道工序就完成于公道书店楼上。谢旦如不是共产党员,却以自己的金融资产阶级出身为掩护,做了许多共产党员无法做到的事情:1931年5月,他接受冯雪峰的请求,不顾个人安危,把瞿秋白接到家中避难。一位富家公子哥会“窝藏”共产党“要犯”,这是国民党军警特务们不能理解因而不会想到的。瞿秋白因之过了一段相对安全而稳定的生活,其遗著《海上述林》中的多部文稿以及以各种化名在当时不同刊物上发表的一大批文艺理论杂文,都是在这个时空中完成的。1937年 “八·一三”淞沪战役期间,谢家老宅全部毁于战火,谢旦如只随身带出一只皮箱,里面装的是瞿秋白、胡也频等左翼作家的手迹,以及方志敏烈士生前从狱中传递出的《清贫》与《可爱的中国》等珍贵文稿。谢旦如冒着生命危险保护着这些革命文物,带着它们走过抗日战争走过解放战争,一直珍藏到新中国成立后完好无缺地交给人民政权为止。1950年他担任了华东文化部研究室副主任;1951年调上海鲁迅纪念馆负责筹建工作;1957年5月任上海鲁迅纪念馆副馆长。谢旦如先生1904年出生,1962年逝世,以58岁的短暂生命,为革命作出了独特贡献。他是“湖畔诗社”社员,也是“湖畔诗社”的光荣。

《蕙的风》初版本与《应修人潘漠华选集》

文学馆库房里,有《蕙的风》初版本,也有《应修人潘漠华选集》。

文学馆编《新文学(创作)初版本图典》介绍:“《蕙的风》 诗集。汪静之著。民国十一年(1922)八月初版。上海亚东图书馆印行。……初版本卷首有《朱序》云:‘他的诗多是赞颂自然,咏歌恋爱。所赞颂的又只是清新,美丽的自然,而非神秘,伟大的自然;所咏歌的又只是质直,单纯的恋爱,而非缠绵,委曲的恋爱。……朱自清。扬州,南门,禾稼巷。二二,二,一。’初版本收第一辑36篇、第二辑25篇、第三辑3篇、第四辑36篇,共100篇。”

《蕙的风》是汪静之的第一本诗集,也是早期“湖畔诗社”的第一本个人诗集。它的问世,比《湖畔》晚4个月,比《春的歌集》早16个月。即是说,当应修人出钱出力为四人小集体的《湖畔》奔忙时,《蕙的风》也正在发芽生根潜滋暗长等待时日破土而出。三本诗集相比,《蕙的风》之最大不同在于它的版权不属于“湖畔诗社”,因为它不是自费出版而是由“上海亚东图书馆印行”——它已经成了文化商品,它给它的主人带来的,是名誉与金钱的双赢。

大凡人活在世上,无论想干成点儿什么事,离开了同类间的相互支撑是不行的。幸运者能得一“贵人”的肩膀靠靠,就不知会招来多少“羡慕嫉妒恨”;而汪静之先生是被一大群时代文化巨子簇拥着托举着,其幸其运,实乃凡俗之辈所无法想象因而连嫉妒都忘却者—— “鲁迅先生曾陆续看过《蕙的风》原稿,有不少诗曾修改二三字……有一封寄回诗稿的信里说:‘情感自然流露,天真而清新,是天籁,不是硬做出来的。然而颇幼稚,宜读拜伦、雪莱、海涅之诗,以助成长。’”“《蕙的风》出版后,顽固派攻击为败坏道德教化,鲁迅写了《反对“含泪”的批评家》给以反击。”胡适在为《蕙的风》作序时称作者为“彻底解放的少年诗人”,说看着他“就像一个缠过脚后来放脚的妇人望着那些真正天足的女孩子们跳来跳去,妒在眼里,喜在心头……”一部《蕙的风》,鲁迅改稿,胡适作序;鲁迅当矛做盾,担负着护花神职责;胡适则成了一个地道的小编务,认认真真地替作者催印行,谈稿费——还有呢?莳花的园丁队伍里,还走着郭沫若、周作人、朱自清……

其实,湖畔诗社四友之中,若论举步诗坛的时间,汪静之不是第一也不是第二,他在应修人、潘漠华之后,但他后来而居上。究其所以,除去诗作本身不谈,重要原因之一是他有人脉,更重要的一个原因是他能发现且能开发他的人脉。例如他与胡适,就因为两家的村庄只有半里路,他的父亲在胡家村庄里开店,他就能理直气壮地拿自己的习作去请胡指教,而且还能把腰杆、脖梗都挺得“硬直”。这无论如何也是一种能力一种本事,而且不是谁都可具有谁都能学会。其次的原因,有汪静之先生90高龄时的夫子自道证之:“我在解放前,都靠不谈政治,明哲保身,苟全性命,一世平安,没有受过政治上的灾祸。”身处泛政治世情中而能事不关己高高挂起的漠然与淡定,也是一种能力一种本事,而且也不是谁都可具有谁都能学会。应修人等无此能力无此本事,结果是不但诗写不成,且连命都被夺了去。一肚子的才华,却落得只能两个人挤在一本《应修人潘漠华选集》里——好在,这是他们个人的选择,他们因之而达到的理想与主义、人格与节操的标高,更不是谁都可具有谁都能学会的。

《应修人潘漠华选集》,人民文学出版社1957年9月出版。内有冯雪峰作《前言》一篇,当事人述当年事,事真情也真,素来不乏读者,故无须赘言。倒是“选集”作者之一潘漠华,有必要在此做一简单介绍:

潘漠华,浙江宣平人。1920年开始文学创作,1922年加入“湖畔诗社”。《湖畔》《春的歌集》两书收其诗作68首。潘漠华1924年考入北京大学文科,1926年加入中国共产党;同年投笔从戎在武汉参加北伐军。1927年7月奉调离开军队到中共浙江省委工作,旋被捕,得老师许宝驹营救出狱后先回宣平,再至上海,更继之以开封、沧州、北平等地辛苦辗转,以教书为掩护从事党的地下工作。1930年“左联”成立,潘漠华代表中国自由大同盟与会致词,随之到北平筹建北方左翼作家联盟并担负领导责任。1933年年底在天津被捕,屡受酷刑不屈,1934年12月24日被折磨逝于狱中。

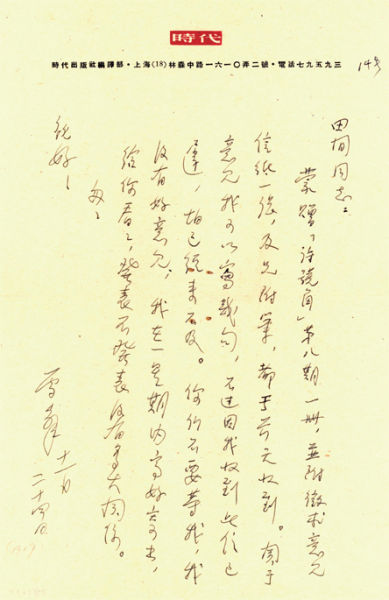

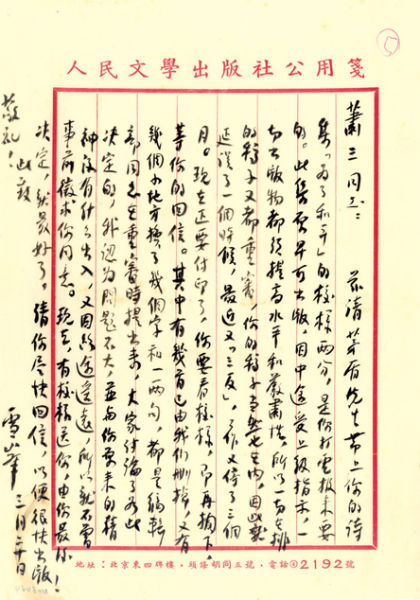

冯雪峰信函数札

冯雪峰有几封亲笔信藏于文学馆。

一封给田间:“蒙赠《诗号角》(北平诗号角月刊社主办。1948年8月1日创刊,1949年11月1日终刊,共出8期——引者注)第八期一册,并附征求意见信纸一张,及兄附笔,都于前天收到。关于意见我可以写几句,不过因我收到此信已迟,怕已经来不及。你们不要等我,我没有好意见,我在一星期内写好寄出,给你看看,发表不发表没有多大关系。”

一封给陈企霞、唐因:“这一期,我拟了一个目录,似乎还可以,但战斗性很不够。《新语丝》四则,明天我一定可交。差一天送去,当不至误期。请留三面空白再说。”

一封给萧三:“兹请茅盾先生带上你的诗集《为了和平》(人民文学出版社1952年9月出版时书名为《和平之路》——引者注)的校样两份,是你打电报来要的。此集原早可出版,因中途受上级指示,一切出版物都须提高水平和严肃性,所以一切在排的稿子又都重审,你的稿子当然也在内,因此就延误了一个时候。最近又‘三反’,工作又停了三个月。现在正要付印了,你要看校样,即再搁下等你的回信。其中有几首已由我们删掉,又有几个小地方换了几个字和一两句,都是编辑部同志在重审时提出来,大家讨论了如此决定的,我认为问题不大,并与你原来的精神没有什么出入,又因路途遥远,所以就不曾事前征求你同意。现在,有校样送你,由你最后决定,就最好了,请你尽快回信,以便很快出版!”

这几封信,产生于1949年代末(1949年11月24日致田间)至1950年代初(1952年3月20日致萧三)那个激情燃烧的岁月里,读之如闻电脑键盘敲击声:紧张,急促,所向披靡一往无前。一个为中国人民的解放事业忙碌了一生而个人无欲无求的高大身影,就从这里呼之欲出。他是人民文学出版社社长,他是《文艺报》总编辑,他是中国作家协会党组书记……他忙碌、热情、谦虚、平易、有求必应、事必躬亲……由此想到的,是他在生命的尾声中写给姚雪垠的一封信。

冯雪峰与姚雪垠相识于1943年。1942年年底,冯雪峰被党组织从国民党上饶集中营保释出狱,辛苦辗转,于1943年6月初抵达重庆。而姚雪垠也是1943年到重庆,冯雪峰移住“文协”时他早已捷足先登,于是两人有机会在“张家花园36号”那座小楼里同宿一室。

1964年7月初,冯雪峰从广西返京,途经武汉逗留数日,特意请湖北省文联的阳翚代邀姚雪垠、吴奚如二人在他旅居的汉口饭店见面。久别重逢,话语如川。冯雪峰说领导已经批准了他的太平天国长篇创作计划,此次远赴广西即为搜集史料。冯雪峰还告诉姚雪垠:北京有些朋友劝他不要把小说写得太长,他的回答是:“姚雪垠写《李自成》分五卷,第一卷就出了两本,我的计划还没有他的大呢!”

这次重逢,三个人整整谈了一下午。第二天上午姚雪垠便去了当阳,未能与冯雪峰再见。

1975年夏天,冯雪峰患癌症住院治疗,姚雪垠得知后写信慰问。冯雪峰先让儿子冯夏熊代笔告知手术成功,待稍事康复,便亲自动笔给姚雪垠写了一封回信,信中“充满感情,而感情中含有一种悲壮苍凉情绪,说他打算病好以后如何进行工作”。姚雪垠读后说:“我了解雪峰同志的人格、修养、抱负、二十年来的不幸遭遇,所以更理解他的信中的全部感情。”姚雪垠非常珍视这封信,将其作为宝贵文献收藏起来。冯雪峰逝世之后,他出于怀念想找到它,岂料竟遍寻不见,只找到当时与茅盾和方殷分别谈到这封信的两封信函底稿,以及他回复冯雪峰此信的信稿,姚雪垠为之深恨不已。1979年12月15日,在冯雪峰已经远去五年半之后,姚雪垠在他的这封旧信后又加了一个长跋予以发表。跋语中他期待着冯雪峰写给他的信“终会找到”。如今,虽然姚雪垠“相信不会遗失”的信函尚未现身,但冯雪峰的《太平天国》遗稿却浮出了水面。两相比较,姚雪垠应该不再遗憾了,因为“雪峰同志死后没有留下关于太平天国的小说稿子”,才是他当年更感痛惜之事啊!