中国作家网>> 经典作家 >> 生平研究 >> 正文

这些年在海外闯荡,和年轻的学生们打交道,常常忘却了自己的年龄。但有时还是免不了会察觉到时间的痕迹,我深切地体会到,时代不一样了。现在的年轻人在幼年时受到的教育和我们当年完全不一样,他们从小玩电脑,电脑很熟,英文阅读不错,可是字写得好的不多,文章写得好的不多,能吃苦的不多。常常觉得,如果在现在的教育中增加一些传统文化教育,恐怕对后代会有很多帮助。想到自己小时候受到的父母关爱和帮助,深深感到有这样的父母是多么幸运,这些关爱和帮助潜移默化,对我们今后的成长影响很大。

文化大革命中,家里许多东西都丢失了,我心爱的书、作文簿都丢了,钢琴也贱卖了,许多珍贵的古籍没有了,但是我的小楷簿却逃过此劫,留了下来。我一直珍藏着,每每翻阅,小时候的情景便历历在目。家庭的温暖,父母的关爱,学习的乐趣,回味无穷。

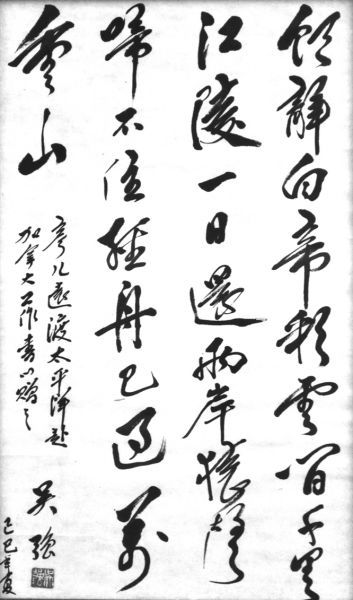

父亲作为一个作家具有极敏锐的观察力和极强的洞察力。对我们总是因势利导,从不强迫。我小时候酷爱书法,这点应该是受父母的影响,特别是父亲。我爱看父亲写字。他写字的速度不快,但总是整篇一气呵成,如行云流水,流畅遒劲。我1989年夏天出国前,他书赠与我两幅字,一幅是“学海无涯”,另一幅是李白的诗“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还,两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”。那时,他已是79岁高龄,可笔法仍然是如此的有力优美,显示他依然精力充沛,才思敏捷,无论是看整篇还是琢磨每一个字,都令人赞叹不已。不想来年4月竟然就辞世而去。

我高中起便住校。每日中午趁午休时,必写三行小楷后才去休息,直到文化大革命爆发。每周回家,父母轮流圈点,眉批,打分。父母都在我的小楷簿上留有墨迹。每次父母圈点完了,我心里都非常高兴,我可以从中看到自己的进步,也体会到父母的关爱,感到学习的乐趣,更重要的是培养了做事的恒心。后来搞科学,在国外办公司,搞研发,都是靠的这股恒心,毅力,克服困难。这么多年来,深深体会到,世界上没有容易的事,但另一方面则所谓世上无难事,只怕有心人,凡事只要认真,有恒心,一定能成功。

文化大革命刚过,我因病在家。1977年,我家被抄走的一台带短波的飞利浦收音机被还回来了,我找到了英语900句的广播节目,正好教到第四课。我就跟着天天学。爸爸看到了,就到外语学院找人要了一本“英语900句”的教科书给我,我拿到书时真是喜出望外,我并未开口,也没想到他能找到书。那时听“美国之音”还不能公开,“英语900句”十分难弄到。有了这本书,我不但学会了900句,还做了全部的练习,背诵了所有的短文。1982年出国前,就能和外宾交流无碍。

那时我们的工资都很低,我每月才46.5元人民币。而父亲的问题还未解决,工资也未恢复。我想要一台录音机学英文,市面上根本没有卖的。北京的一位朋友说,他的一位朋友可以弄到一台二手的录音机,要500元人民币。那可是一大笔钱,但父亲答应了。我们在那位朋友家等了足足4个小时,才拿到那台二手的AIWA 录音机。父亲还又请他们到饭店吃了顿晚饭。不过,这钱没有白花。我用这台录音机做英文听写练习,很快就能听美国之音的特别英语节目了。

正如爸爸在我的小楷簿中写的:“写字须如行云流水,通畅而有力,切忌呆滞。缺少灵气。临帖非一味模仿,意在得其神味,从而创造自己的风格”。他自己的字和书做到了这一点。他也总是鼓励我们独立思考,创造自己的前途。我从小喜欢科学,初中时常常在实验室给老师当助手,还喜欢拆东西。父亲出国访问带回来机械类的玩具,让我自己做吊塔,搭房子。到了高中,我的作文也不错,老师常常在课堂上作为范文念。临高考时,我又动了读文科,以后当作家的念头。爸爸对我说,作家不是读书读出来的,有了生活,今后任何时候都可以写作。你从小爱科学,还是搞科学。后来经常想到爸爸的这些话,觉得这话深刻极了。后来才知道,原来我的弟弟妹妹们也有过类似的故事。父亲不是多产作家,但是他的作品是生活的结晶,是现实主义的作品。只有这样的作品才能经得起时间的考验。他对我说的话其实也是他对自己的创作经历的总结。

那些年,中国国情的特点就是频繁的政治运动,爸爸是个老“运动员”了,每一次运动他都首当其冲,我们家原来在南京,爸爸1952年因建军人文化俱乐部而被报刊点名批判,整肃一通之后,离开了军队,来到了上海,写成了他的成名作《红日》。他的被贬,使得他反而有机会专心写作,将他多年积累的生活素材写成书。

他的小说《红日》使他成名,也给他带来灾难,十年浩劫之中,他因此而吃了不少苦头,但爸爸是个意志坚强的人,逆境中他总能看到光明,总能冷静地分析情况,克服困难,迎来最后的胜利。“文革”之中,我因为“是反动老子的孝子贤孙,修正主义的苗子”而被学校的造反派屡屡批斗,昔日的同学、好友成了不相识的陌生人,甚至对头。那种孤立无援的感受,使人觉得世界之大竟容不下小小的我了,那种气愤,伤心,真是难以描绘的。像我这样的年轻人,别无瑕疵可寻,尚且遭此待遇,爸爸那样有许多政治运动的“前科”,又写了一部大“毒草”,他受的苦更是可想而知了,他多次遭受全市电视大会批斗,扫厕所,戴高帽,蹲看守所,60多岁的人还要挑土,圈海造田。爸爸的许多熟人,朋友都因受不了这种折磨而弃世。但爸爸对人生的热爱,对世事的洞察,对家庭,对子女的爱,使他渡过了人生道路上的一个个难关,他说当时他什么都想过了,一定不能死,要活着看到把事情弄清楚,要看到那些整人的人的下场。

爸爸一生笔耕不已,去世前几个月在巴尔的摩的小妹妹处,仍然在写,直至不能持笔为止。翻阅我保存的爸爸的书信,他1985年写信到美国给我时,还在说“春节之后,就到南京去写小说,再瞎混下去,东跑西颠,过一年、两年,一旦写不动了,那将后悔莫及,我将珍惜这个晚年的光阴,再写一两部长篇小说,你赞成吗?你会预祝我成功吗?”是年,他75岁。那年5月,我由美国回国,爸爸仍在南京写作,我由上海回合肥中国科技大学时,到南京去看他。次年,他写信给我时又说,“我已经76岁,再不写点东西,心中不安。”写作是他的生命线,也是他的精神支柱,写作使他的思维敏捷,年轻,使他的晚年充满活力,人,一定要给自己的一生树立一个目标,只有不断地追求自己的目标,才会觉得生命的意义,生命也才会因之而发出光彩。

他看上去一点也不显年老,精力充沛,谈吐风趣,头脑清楚。他不仅以文交友,以棋会友。年纪越大,他越欢喜和年轻人交朋友,越注意自身的修养。爸爸是个热情,乐观,豁达,好帮助人的人。给朋友、亲友资助是常事。他待人真诚,平易近人。我出国之前,在合肥科大工作,托学校的司机趁去上海之便带东西,司机有一次碰见我,十分真诚地说,“你爸爸给我的印象很好,一点架子也没有,你以后有事只管找我。”我也听爸爸说过他是如何与这位从不相识的司机师傅交上朋友的。爸爸的这些小事给人留下了深刻的印象。我那年回家探望母亲,整理挽联,看到许多挽联都提到真诚。如田芜写的:“真诚方可成知己,平易自然能近人”,人民文学出版社新文学史料编辑部的挽联是:“磊落平易,文采照人”,追悼会上不仅许多老人拄着拐杖而来,还有许多年轻的朋友。

日前,在美国与儿时的朋友徐阜相逢,聊起往事,才知道徐阜的弟弟林羽的命还是我父亲吴强救的。那还是在1946年,在苏北农村,小羽才两岁。在那战争年代,小羽生下来便被托付给当地的老百姓抚养. 小羽的父亲徐平羽在部队各处奔波,母亲林琳则在苏中某地的青救会忙着。 小羽不知怎的,不断拉稀,眼看不行了,林琳闻讯赶回来,急得直掉眼泪,看着奄奄一息的小羽,束手无策,无奈之中,只好准备好棺材,着手办后事了。已是黑天,我父亲随部队路过,顺便去看望老朋友的家人,一见此景,不免大吃一惊,再一看小羽,还有一丝气息,就对林琳说:”你真糊涂,孩子还没死呢!”那时不仅是天黑,还下着瓢泼大雨,我父亲策马飞奔了几十里地,请来了医生,救活了小羽。我立即和在北京的小羽通了电话,小羽长大后成为骨科大夫,事业有成,电话中小羽说,妈妈林琳常对他说,“你的命还是吴强伯伯救的”。

可是我们几个子女却从未听父亲说过此事,可见父亲并未把自己救人一事放在心上,这种帮助人的事对他来说太寻常了,不值一提。爸爸倒是常提起,他小时候出天花,眼看不行了,家里人把他用席子捲了,扔在路边,被一个好心的老奶奶捡回家,用米汤一口一口地喂,硬是把他救活了。

1946年,父亲36岁,和许多年轻人一样,他向往自由民主,他早年参加共产党,浴血奋斗,打败了日本鬼子,为建立一个新中国而奋斗。近70年过去了,人们看历史的角度和深度也同样地发生了巨大的变化。所谓千秋功罪,由谁来评说。可是,我想爸爸写的《红日》,忠于历史史实,他写出了中国近代史这关键一战的孟良崮战役是怎么打的,许多战术的细节都不马虎。他既写了我方的胜利,也写了我方的失败,写了我方的可圈可点之处,也写了我方的可批可叹之处,他也实事求是地这样如实地描绘了我们的敌人。他的现实主义使得他在文化大革命中吃尽了苦头,但这也使得他能立足于中国文坛,特别是中国军事文学,可以经受历史的考验而不倒。他作品的生命力就在于艺术性和真实性,所谓文如其人。他能做到这一点和他的为人有关。他实事求是、心地善良、爱帮助人,反右时,他自己差点被打成右派,可他还设法帮助照顾其他的“右派”。我们在他去世后,才从人们的回忆中知道,他这一生,救了不止一个人,救小羽仅是其中一例。

我1982年出国,到美国做访问学者,1985年回到中国科技大学,工作了4年。5月份我回国后,父亲特地到合肥来陪我住了一个月。我白天上班,他便在宿舍写作,傍晚一起在校园里散步,父亲和我的同事们都成了好朋友。他们都经常来和父亲聊天,下围棋。他一生有两样业余爱好,下围棋和打弹子。这两样他都不错,下起棋来更是茶不思饭不想。他还是上海围棋联谊会的会长。在科大一个月,他和我的许多同事成了朋友。他的敏捷思维给人印象极深,青年人都欢喜和他交朋友,他也能叫出许多我的中学、大学以及工作时的同事、老师的名字。

1987年我开始业余翻译美国著名作家诺儿曼·卡曾思的《人的选择》。这本书是1982年中国作家代表团访美时,卡曾思先生送给父亲的。我在美国深深体会到美国人民对卡曾思先生的崇敬和热爱。他的以乐观主义克服疾病的事例被列入美国的教科书。爸爸对此非常关心,为我看稿,此后又应出版社要求为书写了序。此书于1989年出版,爸爸在1989年12 月来美时,还亲自为我带来10本。现在每每拿起这本书,便感叹不已。想想自己一生得到的他的关心和帮助,真是难以胜数。而今却再也无法报答了。

1989年2月,爸爸去巴尔的摩我小妹妹处,转来温哥华时,已身患绝症。尽管不知道是什么病,但他已意识到自己病的严重性了。在旧金山转机时,他已不能持笔签名。到温哥华,我去机场接他,见他比12月份到旧金山时瘦了许多。强烈的生存欲望支持着他,他不愿意向疾病低头。他坚持不坐轮椅,自己慢慢地走出来。他在我这里4天,是我们父女在一起的最后日子。他当时已经不能表达复杂的意思了,只能说些短句子,可是思维仍然十分清楚、敏捷。他喜欢打弹子,我便带他去社区活动室的弹子房看看。有一个老人正在打弹子,打得好时,爸爸眼神流露出赞许,眼光和以前一样有神。我怎么也不能相信这么一双活泼而有生机的眼睛在一个月后竟然永远闭上了。他在我这里对我的最后嘱咐是要我和妹妹互相关心、照顾。他说:“爸爸妈妈总是要死的。”我当时一听便不禁潸然泪下。

他在温哥华时,我开车带他游览观看温哥华的市容。他十分欢喜这个北美城市的美丽、干净和宁静。我总说以后等他好些再接他来,此愿是再也不能实现了。他离开机场时的哀伤、留恋的眼神,我永远也不会忘记。他眼圈红红的。我多么后悔没有留他多住几天,好多看他几眼啊!

2010年,为了纪念父亲诞辰100周年,我写过一首诗:

练字亦练人,眉批透亲情。

临帖需创新,下笔才有神。

人生多跌宕,坚韧方能行。

理解何需言,点拨入儿心。

言传并身教,著书也育人。

时光不虚度,潇洒对人生。

廿年弹指间,父女情长存。

一转眼,爸爸走了24年了,但他驰骋一生的文坛,他的读者,朋友们都仍然在怀念他,他的小说《红日》仍在流行,电影《红日》的插曲人们百唱不厌。人总是要死的,在离开这个世界时,能带着丰硕的成果,这么多的友谊和怀念而去,那就再没有什么可抱憾的了。

爸爸已经走了,可是,我还总在心里和爸爸谈心,倾诉自己的高兴和烦恼,就好像当年一样,我愿意想他仍然和我在一起,他也确实和我在一起,我永远怀念他。