ZUO JIA YIN XIANG

ZUO JIA YIN XIANG

01【温故】十一月,“稀世之鸟”掠过文学的天空

周涛人如他的散文《稀世之鸟》,题目如同一种谶语,稀世的孤星高悬天外,闪烁着孤独之光。

02杜甫“诗史”绘就的文化地图

盛唐时期,海晏河清,诗人也有四方之志,“乃仗剑去国,辞亲远游”。受时代风气影响,唐玄宗开元十九年(731年),杜甫开始了历时四年的吴越之游。由于少作不存,从杜甫晚年所作的《壮游》一诗来看,他去过阖闾墓、剑池和泰伯庙等很多地方。

03范成大:万里孤臣致命秋

南宋名臣范成大(1126-1193)与杨万里、陆游、尤袤合称南宋“中兴四大诗人”,他的农家生活诗作在我国古代诗歌中占有独到位置,《四时田园杂咏》六十首成为他广为人知的代表作,如果换一个时代机遇,也许他的田园诗会创作更丰……

04青年鲁迅·文学理论·文学批评——《摩罗诗力说》材源考论

《摩罗诗力说》的核心议题是何为理想的诗(即文学),富有文学理论色彩。如果仔细辨析,可以确认鲁迅所论涉及“国民文学”(中文称作“民族文学”)与“纯文学”两个层次,这在总论中体现得尤为明显……

-

-

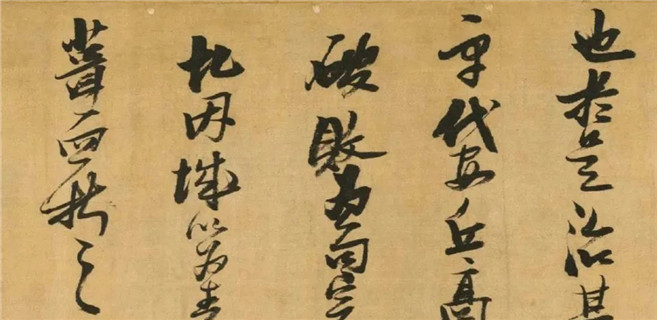

望中犹记 烽火扬州路——南宋战场上的密码学

这首词作于公元1205年,而辛弃疾是1162年起兵抗金的,从1162年到1205年相距43年,所以“四十三年”是写实。但后面“烽火扬州路”就不是完全写实,而是用了象征手法,拿“烽火”象征战火……

来源:中国青年报 | 李开周 2023/11/20

-

-

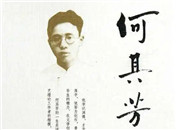

何其芳与红砂碛

在长江边长大的何其芳,对三峡石情有独钟。何其芳从小就在长江边的碛坝玩耍,对诗情画意的三峡石爱不释手,拣了不少奇石放在书案上赏玩,也常馈赠友人。参加革命后,他也常对战友提到家乡的红砂碛,讲述石头的美丽。

来源:人民政协报 | 付裕 2023/11/17

-

-

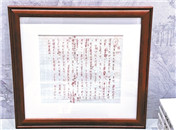

霞飞坊,《鲁迅全集》在这里编定

在新住处,许广平精心保存鲁迅手稿。鲁迅先生纪念委员会为“扩大鲁迅精神的影响,以唤醒国魂,争取光明”,耗时近两年时间,于1938年6月出版了首部收全鲁迅著译作品的《鲁迅全集》。

来源:解放日报 | 沈轶伦 2023/11/16

-

-

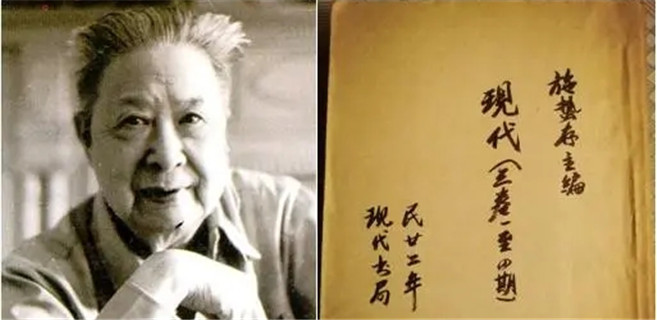

寻找老建筑里的旧书局

在福州路中段山西南路、福建中路之间,即福州路390号,有一幢七层建筑﹙原为四层,后加层),现在是外文书店,在半个多世纪以前,曾是上海出版界赫赫有名的出版机构——世界书局。世界书局创立于1917年,1921年改为股份公司,创办人为沈知方。

来源:文汇报 | 姚一鸣 2023/11/15

-

-

《北方文学》:北方有文学 文学在北方

中华人民共和国成立以后,全国各省文学艺术界联合会(以下简称:文联)相继成立。由他们创办、出版的文学期刊,兼具承上启下的历史作用,具备了“新善本”的“三性”(文物性、学术性、艺术性)。

来源:学习强国客户端 | 谢华 2023/11/14

-

-

王十月:萧殷的目光

我和萧殷先生,还不仅仅是《作品》杂志前辈主编和后辈主编的关系,论起来,我该叫萧殷先生“师爷”。作为外省入粤的打工青年,在写作之初,能得到广东省作协的诸多关照,得益于我的恩师吕雷先生。

来源:文艺报 | 王十月 2023/11/13

-

-

程千帆先生《闲堂书简》增补小记

“千帆的著作是否全部收在这部文集中了呢?他对学术的种种想法,是否全都体现在这部文集中了呢?还有什么需要补充吗?”

来源:澎湃新闻 | 许勇 2023/11/03

-

-

艾青的风趣

1950年的一天,艾青到徐悲鸿家聚餐。酒过三巡,徐悲鸿借着酒兴,把艾青等人领进自己的画室。只见屋内的墙上挂满了骏马图,栩栩如生,令人惊叹。参观结束后,徐悲鸿随手取下一幅画,送给了艾青。

来源:人民政协报 | 王剑 2023/11/02

-

-

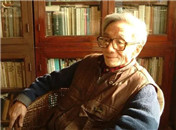

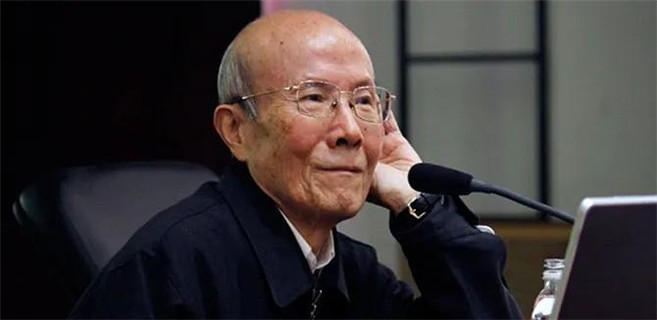

孙琴安:叶嘉莹先生印象记

平心而论,叶先生的人品、学问、才华有目共睹,在学术界也是公认的。我与她曾接触过两次,留下了与众不同的深刻印象,在此略作叙述,以表达我对她的一点敬重之情。

来源:《世纪》 | 孙琴安 2023/11/01

-

-

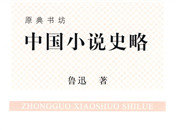

《鲁迅全集》中的《中国小说史略》

作为一部学术著作,《中国小说史略》毫无争议地收录于迄今为止出版的不同版本《鲁迅全集》之中。之所以强调“毫无争议”,是因为各版本《鲁迅全集》均难言其“全”。

来源:《中国出版史研究》 | 鲍国华 2023/10/31

-

-

《天龙八部》手稿首次公开亮相

今天是武侠小说作家金庸逝世5周年的日子。一场“侠之大者 百年金庸”纪念特展正在浙江文学馆开展。手稿、珍藏版图书、珍贵照片……近500平方米的展厅,是金庸先生一生赤子丹心的生动缩影。

来源:北京青年报 | 张恩杰 2023/10/30

-

-

陌生而熟悉的狻猊

《水浒传》中,梁山好汉常以猛兽形容自己。如好汉薛永号称病大虫,杨林号称锦豹子,邓飞号称火眼狻猊。大虫就是老虎,老虎、豹子都是我们熟悉的猛兽。可是,狻猊是什么?其实,狻猊并不是什么珍禽异兽,它就是我们熟知的狮子,火眼狻猊就是红眼狮子的意思。

来源:光明日报 | 奚路漫 2023/10/27

-

-

一花一世界 一沙一宇

1984年第10期的《人民文学》杂志,同时发表了林斤澜的两部短篇小说《溪鳗》和《车钻》,这是他“矮凳桥风情系列”小说中的两篇。“矮凳桥风情系列”由21篇中短篇小说集结而成,以温州“矮凳桥”为背景,人物和情节互有联系,又独立成篇,是中国当代文学史上短篇小说的代表作。

来源:文艺报 | 邱俊平 2023/10/23

-

-

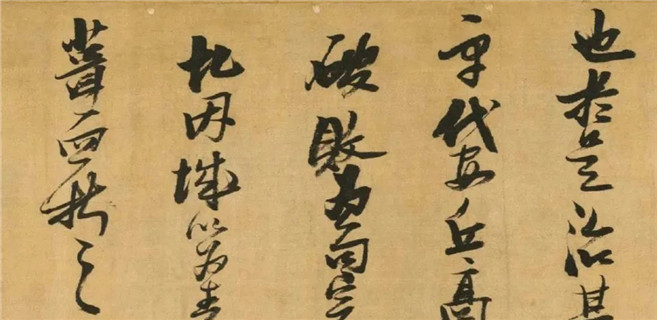

版本,作品研究的基石

研究任何问题都要从实际出发,否则就是无的放矢,空谈妄议。评价作家的主要依据就是他的作品,而辨识作品是否完整准确则需要考据版本。因为经过多次传抄、刻印,必然会出现存在不同差异的版本。

来源:中华读书报 | 陈漱渝 2023/10/24

-

-

新发现的周有光民俗译文两则

这篇署名“周有光 译”的《民俗的采集和记录》长文发表在《民俗学集镌》第二辑,该专辑于1932年8月1日出版,由著名民俗学者钟敬文、娄子匡编纂,当时由中国民俗学会发行……

来源:北京晚报 | 王道 2023/10/25

-

-

但愿书长久——书痴范用和他为书籍的一生

收到新购的《范用:为书籍的一生》,不禁被其质朴典雅的装帧打动。无论是封面设计中的藏书票图案,还是书的插图、用纸及整体装帧,都十分精美考究。此书由80岁高龄的宁成春先生设计,书名取自范用为俄罗斯出版家绥青出的传记《为书籍的一生》。

来源:光明日报 | 姚一鸣 2023/10/26

-

-

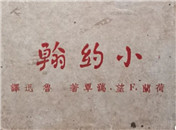

陈子善:新见鲁迅译《小约翰》出版合同

2023年6月30日正式对外开放的上海“中国近现代新闻出版博物馆”的主题馆里,公开陈列了一份鲁迅译《小约翰》出版合同原件(上图)。这是令人颇感意外,也十分欣喜的事。其原因在于,2021年12月国家图书馆出版社与文物出版社联合出版的《鲁迅手稿全集》中,并无这份鲁迅亲笔签名的出版合同。

来源:文汇报 | 陈子善 2023/10/20

-

-

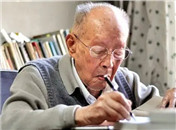

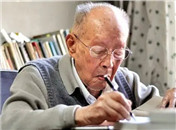

翻译孟德斯鸠的许明龙先生

我与许先生2007年左右相识,那时我刚入职不久,尚属新人。许先生有意重译《论法的精神》,当时我是编辑室里唯一法学专业的编辑,领导便将我介绍给许先生,跟先生说我将会是他新译本的责任编辑。

来源:中华读书报 | 王曦 2023/10/10

2023年7月起,我们设立固定栏目“频道头条”,将每日更新中重点推介的好文归档,集腋成裘、寸积铢累、聚沙成塔,以便读者查阅。

文史特辑 | 【三万里,盛唐诗】

感受灯火盈门的市井酒巷,长风浩荡的辽阔原野,大唐开元盛世的璀璨景象,以及诗——那些动人心魄的盛唐诗,是中华古典文学里耀眼的明珠。

来源:中国作家网 | 陈泽宇 2023/06/19

经典的魅力在于伟大作家们的创作实践、人生历程、理念哲思和学术思想,蕴含着丰赡而持久的阐释可能与意义空间。“指穷于为薪,火传也,不知其尽也。”

文艺报 | 中国现代文学馆

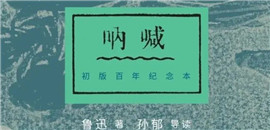

重读《呐喊》:经典的诞生及辐射

一本书如果到了百年还被人不断阅读,那就有经典的地位了。《呐喊》之于文学史,就是一个例证。自从新文学诞生以来,翻译、改编和研究它的文本,已经汗牛充栋。

来源:《鲁迅研究月刊》 | 孙郁 2023/10/16

重读《超然台记》:苦乐与超越

宋神宗熙宁七年(1074年)九月,苏轼受命由杭州移知密州(治所在今山东诸城)。年底到任后,苏轼便开始主持密州的军政事务,并于次年写下《超然台记》。这是一篇兼叙事、抒情与论理的美文,篇幅不长但思想深邃,可谓苏轼在密州人生的重要写照。

来源:学习时报 | 王金伟 2023/08/21

文史

文史

ZUO JIA YIN XIANG

ZUO JIA YIN XIANG