中国作家网>> 经典作家 >> 生平研究 >> 正文

“新感觉派”活跃于20世纪30年代的上海文坛,是学界公认的中国小说史上第一个现代派。刘呐鸥、穆时英、施蛰存被认为是这个流派的代表人物,其小说创作发端于以川端康成为代表的日本新感觉派影响,他们以跳跃的叙述和意识流的手法,竭力展现现代都市中光怪陆离的生活,揭示现代人的颓废、彷徨和孤独的精神特征。这种概括性总结几乎成为学界共识,而当我们深入文本便会发现,这些观点在很多层面是值得商榷的。我们认为,中国“新感觉派”虽然移植于日本,而日本新感觉派小说的现代特质,在中国叙事中未能与本土经验实现很好的对接,而是处于游离或隔膜状态。这源于理论引进中产生的诸多变异。这种变异并非缘于它与中国经验嫁接中的艺术“再造”,而是因为理论引进之初,中国“新感觉派”作家在对现代主义的“误读”中急于付诸创作实践,没来得及在理念上达成作为流派存在的共识。中国“新感觉派”的创作隐含着审美的激变,而日本新感觉派小说的现代主义要义就在这种激进的尝试中发生了变异。

一般来说,上述三位作家多少都受到日本“新感觉派”的熏染,但由于所处社会环境的不同,以及在审美接受中形成的偏差,其小说创作在审美内质上与日本“新感觉派”貌合神离。就三位作家本身来看,尽管都号称现代派,但其作品在审美路径上并不一致。就个体而言,有的作家前后期创作也存在较大变数,部分作品甚至不乏反现代的倾向。这些因素使中国“新感觉派”的面目变得驳杂不清,而这种“庞杂”的审美性却正是这个流派的创作特点,同时,也为这个流派创作中审美变异的发生提供了契机。

先说说关于审美形态多元化的问题。与日本新感觉派不同,中国“新感觉派”并非纯粹的、彻底的现代派,而是呈现出现代与反现代、抒情与反抒情、雅与俗等多元融合的审美态势。

现代性是一个相当复杂的命题。这里特指新感觉派小说中所呈现的一种现代性经验。这种经验集中体现在现代化大都市骚动、不安和焦虑的情感体验。但必须指出,这并不构成指认新感觉派作为现代派的标示。这是因为,并非呈现了现代都市的生活经验,就可认定它是现代派小说,也并非使用了现代主义手法,便能以此判定它是现代叙事。真正的现代派文学不仅在形式上从头到脚看起来是现代的,更重要的是,作品所传达的精神意蕴亦是现代的,或者说,它关注的是人的异化、生存的荒诞等现代哲学命题。基于这个界定,中国“新感觉派”在何种意义上是现代主义文学,就有了明确的参照。相较于日本新感觉派,中国“新感觉派”是不彻底的“现代派”,不仅如此,在某些方面与西方现代派文学的精神实质甚至是背道而驰的。

刘呐鸥的《游戏》着力于表达这种复杂的现代性经验。男主人公步青爱上了摩登女郎移光,而移光同时又委身于另一男子,且将这种性爱游戏视为人生之常态。这个失魂的男主人公形象寄托了作者所要表达的对抗都市经验的反现代性的情绪。穆时英《被当作消遣品的男子》《黑牡丹》等作品也属此类,这些小说以男主人公在情场上的焦虑和失意,反衬出愉快、短暂、游戏的都市风尚的盛行和难以抵拒,暗示出男主人公最初诗意浪漫幻想之实现的不可能性。

都市的受挫自然触发回归乡土的意愿。“新感觉派”虽然大多呈现都市经验,但也有相当部分作品(施蛰存尤其如此)表现出返归田园乡土的强烈冲动。这种表达与都市叙事在主题意向上相对立,流露出试图逃离都市喧嚣的反现代情绪。施蛰存小说集《上元灯》对童年和故乡的眷念与追忆自不必说,即使是刘呐鸥的《风景》、穆时英的《黑牡丹》也不例外,其主人公虽沉醉于都市奢华,但内心对乡土的渴望和回归本真的情结却挥之不去。

与这种乡土浪漫精神指向相关的是,作者对古典情调和浪漫氛围的精心营构。如,施蛰存《将军底头》中浪漫主义格调的张扬,还有《公墓》《玲子》《梅雨之夕》《桃园》《上元灯》《扇》《旧梦》等作品,对传统乡土意境的精妙刻绘,无不显示出浓厚的浪漫抒情色彩。这些作品中,叙事者充当着都市逃亡者的角色,或咀嚼童年青涩的初恋,或流连于乡间桃园的盛景。另一方面,新感觉派作家又不忘以灰色凄冷的结尾,点出这种乡村乌托邦想象的虚幻性。即便是刘呐鸥的《热情之骨》,也表达了对浪漫主义的反动。男主人公眼中“香橙花”一样清纯的女子,最后却露出视钱如命的本性。这让他感到一阵冰凉,“梦尽了,热情也飞了,什么一切都完了”。某种意义上,乡土小说中,那种破败、残损、黯淡的乡间景象,预示着重返乡土诗意空间的虚妄。不难看出,这类作品内蕴着抒情与反抒情的深层结构,它传达的是人类无家可归的悲哀,是一种生存的漂泊感和无根性,一种对都市与乡土的双重幻灭。

经历殖民化过程后,20世纪30年代的上海消费文化呈现出畸形繁荣。而“新感觉派”作家浸泡其中,写作时将通俗文化元素携带到叙述中,便是顺理成章的事。赛马场、咖啡馆、舞厅、十里洋场的灯红酒绿等消费文化空间,构成“新感觉派”展露人性扭曲和情感危机的主要背景。同时,“新感觉派”小说创作受到当时风行于上海市民社会的鸳蝴小说、武侠小说、侦探小说等通俗文学影响,穆时英部分小说尤其如此。小说集《南北极》中,作品都以豪侠之士为主角,叙事语言凸显生活化、大众化,明显受到当时盛行于上海民间的武侠小说的影响。穆时英都市题材小说同样具有显著的通俗化特征。如,《红色的女猎神》《某夫人》等作品,以情节的曲折离奇突出文本的消费特征。即使是这个流派中较为独立的施蛰存,其很多作品也存在世俗化倾向。如,《凤阳女》《夜叉》《凶宅》等作品,都是以故事的传奇性和叙述的神秘感捕获读者。包括其代表作《将军底头》《鸠魔罗什》《石秀》亦都如此。尽管这样,“新感觉派”作家的求雅心态却不容置疑。从娴熟使用意识流、梦境、蒙太奇等现代手法,以及追求虚无、颓废等现代主题等诉求来看,他们绝非纯粹迎合市民读者趣味和追求文学的消遣娱乐功能,同时也以人性异化的主题诉求显示雅正小说的严肃性和深刻性,以现代技法彰显实验品性和探索色彩。

新感觉派叙事语言给人以新奇杂糅之感,当然也属于庞杂审美的一个方面。它主要体现在中西语言的碰撞与融合,大量欧式语言和电影语汇(包含日语)镶嵌在叙事中,形成一种异质的语言风景,给读者带来强烈的视觉冲击力。文学汉语对其他语汇的开放,自然可以丰富文学表达形式。刘呐鸥《都市风景线》和穆时英《圣处女的情感》等作品对欧语词汇和欧化句式的引进,极大提升了新文学叙事的国际化程度,但总体上看,“新感觉派”对欧语的改造融合或直接挪用,如“郁悴”、“落胆”等,更多是给人食洋不化的感觉。这些语汇的生硬契入致使叙述发生断裂,常常使阅读无端受阻,陷入费解的困局。倒是那些电影语汇的引入,激活了叙事话语的增值空间。如,“桃色的眼,湖色的眼,青色的眼,眼的光轮里边展开了都市的风图画……”接着,一幅幅电影特写镜头徐徐展开,不但加强了小说叙述的节奏感,而且符合新感觉派寻求“感觉的装置”和“表现的技巧”的审美诉求。

上述可见,中国“新感觉派”小说并非纯正的现代主义文本,而是聚合着多重审美元素的综合“品种”。那么,下面试着追踪导致中国“新感觉派”小说“庞杂”审美特征的根源。

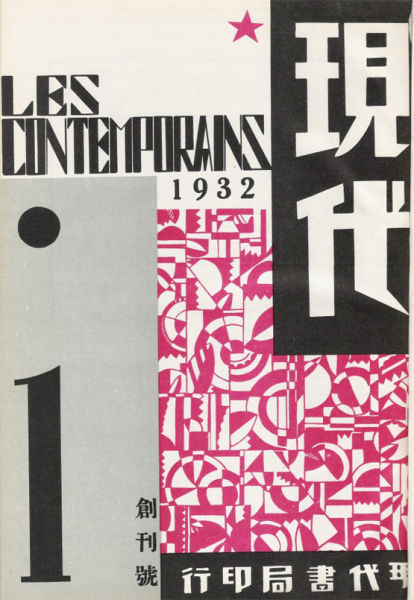

一是理论来源。中国“新感觉派”是在日本新感觉派直接影响下产生的小说流派,甚至连称谓也未作改动。这个流派最早的介绍者是刘呐鸥,其编译出版的《色情文化》便以推介新感觉派为宗旨。就这部文集来看,他将日本新感觉派和普罗作家两个互相敌视的流派不作区分地收录其中。当然,这种无意的混同对他而言并不自知,而是同作新兴文学类型引进到国内,无形中导致了受其影响走上写作之路的穆时英在创作上的两种路向。评论家杜衡曾说:“时英在创作上是沿着两条绝不相同的路径走。他的作品,非常自然地可以分为两种类型 ,一是《南北极》之类 , 一是《公墓》之类 。而这两类作品自身也的确形成了一个南北极。” 前者具有普罗文学色调,而后者则受新感觉派影响。杜衡进一步指出,这种集两种相对立的审美于一身的创作,是作者“人格二重性”的表现,但显见的是,他未能从理论资源接受的角度去认识穆时英创作的内在矛盾及其根源,暴露了其研究视角的局限。

施蛰存一直不满于评论界把自己划归“新感觉派”的做法。他在1933年就曾声明:“因了适夷先生在《文艺新闻》上发表的夸张的批评,直到今天,使我还顶着一个新感觉主义的头衔。我想,这不是十分确实的。我虽然不明白西洋或日本的新感觉主义是什么样的东西,但我知道我的小说不过是应用了一些 Freudism 的心理小说而已。”几十年后,施蛰存又重申这一观点。因此,在理论资源上,施蛰存并不全然取法日本新感觉派,而主要是吸收了弗洛伊德的精神分析学说。也正因此,施蛰存作为中国“新感觉派”的异端者身份,历来被研究者在在提起。这种来路不同的创作,为“新感觉派”的庞杂审美提供了更多的可能。

二是历史语境。事实上,日本新感觉派是具有综合性质的现代派,当时西方流行“象征主义”、“表现主义”、“未来主义”、“弗洛伊德主义”,均可从中找到痕迹。而中国“新感觉派”的现代主义特征,更多着眼于局部形式上的借鉴,而少有整体精神上的考量。即使某些篇章提出了存在主义的哲学命题,但大多借人物之口直接道出,而非从细节和故事中自然流露出来。因此,它重感觉重印象而轻精神轻表现,拙于形而下的细节刻画和精神意蕴的升华和深化,从根本上背离了西方现代主义文学精神。

这主要在于历史语境的差异,正如王向远所指出的,当时中国还缺少孕育现代主义文学的发达的工业文明,先进的科学技术,成熟的现代反理性哲学文化传统,缺乏欧洲第一次世界大战所带来的深重的危机感和幻灭感。中国“新感觉派”作家直接从传统农耕文明社会走进现代化大都市,缺少西方社会那种普遍的切肤的荒诞体验。这个意义上,中国“新感觉派”是激进的现代派。这是因为,客观上20世纪30年代的中国社会,没有为这种现代性写作提供适宜的生长土壤,而主观上作家们现代主义艺术储备尚不够充沛,对现代性经验的审美把握还很不成熟。他们以惊异眼光打量都市光怪陆离的缭乱景象,而来不及回味和反省现代都市物质主义给人带来的异化感,只能以浮光掠影的感官化描绘,代替形而下的直抵人心的叙述,以概念化的说教代替关于生存命题的形而上思考。中国现代派小说与西方现代主义文学的隔膜状态肇始于此,这种局面直到20世纪80年代中后期才得以根本扭转,然而,它却为此后的中国现代主义文学创作提供了重要参照和探索经验。