中国作家网>> 经典作家 >> 作品研究 >> 正文

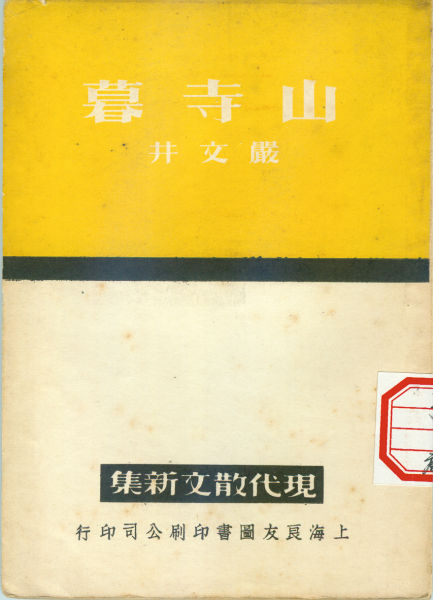

1937年6月,严文井的第一部散文集《山寺暮》由上海良友图书印刷公司印行。该书5月15日付排,6月15日刊行,出版周期为1个月;为靳以主编的《现代散文新集》(共12本)之一种;首印2000册,定价3角;封面为120克铜版纸,大小为17.3厘米×12.3厘米;杏黄色封底,白色字体“山寺暮”横排中间。初版本无序跋,内收《山寺暮》《黑色鸟》《长城旅客梦》《给匆忙走路的人》《平原的谣曲》《小雄及其他》《世故的小丑》《秘密》《阳光的记忆》《风雨》共10篇。其中,尤以《风雨》影响最大。如今留存于世的初版本已极为少见(中国现代文学馆唐弢文库、巴金文库各藏一册),又由于该书为小开本(“袖珍本”),薄薄一册,便于携带,其版本收藏价值较为珍贵。

1983年9月,《山寺暮》由文化艺术出版社增订再版。首印12000册,定价0.45元。浅叶绿色封面,封面大小为16.2厘米×11厘米,上画晚秋荷叶,粗线条勾勒,别有一番“暮”之意味。书名由吴祖光题写,“山寺暮”竖排封面左上侧。整体上看,再版本的封面设计要优于初版本。再版本除保留初版中的篇目外,又收入《三个晚上》《枯黑的手》《世界一点也不稀奇》《仅仅写了“一天”的日记》《谈悲哀》《人与猫》《春夜过黄河》《旅行的开始》《我吃了一串葡萄》等发表于上个世纪30年代的作品。卷首有作者1936年相片一张,卷末有《附录:过去生活里的一个涟漪》和《再版后记》,现留存于世的再版本较多,各大图书馆均有收藏,尤其常见于孔夫子旧书网,其中不乏作者签名本、赠送本。

《山寺暮》的收藏价值越来越被看好,有两方面可供说明。一、良友初版本现已进入版本拍卖市场,且市值成倍增长。其中有两本曾出现于孔夫子旧书网,皆为八五品相。一册以起拍100元,终拍530元的价格被拍走。从2011-08-22 21:39:07到2011-08-25 21:05:00拍卖结束,出价达44次之多,以此可窥见竞拍之激烈;另一册现仍在挂牌中,标价1000元,版本的稀有性决定了其不愁买家。二、再版本中的签名本成为藏家的新宠。文人之间彼此题名、赠书既是传统,也是交流方式。现流通于市面的非签名再版本较多,价格基本在10元以下,但作者签名本,尤其是赠给名家的签名本,则因其无形的附加值而出现了几十倍的增长。我在网上见到过两本:一本是赠给李纳、朱丹夫妇的,题赠时间为1984年2月23日;另一本是赠给周明的,题赠时间为1984年1月14日。李、朱、周都算文化名人,书价随之猛涨,也合乎情理。前者现已删除,具体价格已查无对证;后者在孔夫子网标价为500元,其价格已接近初版本的拍卖价了。这都说明,1983年带作者签名的再版本已越来越引起收藏家的关注。随着时间的推演,非签名再版本肯定会成为收藏的“热点”,因为“小开本”、吴祖光的题字、有意味的封面设计等等都赋予再版本以物质形态的独特性。

《山寺暮》的初版,展露了青年严文井的文学才华,初步奠定其散文家的地位。初中时代,他广泛阅读了鲁迅、郭沫若、蒋光慈、郁达夫等新文学名家的作品;高中时代受到“新感觉派”影响,从《现代》中接触到乔伊斯、福克纳等人的作品,并以其技法开始练笔;在北平图书馆当小职员时代(1937年3月辞职),他广泛阅读了大量外国文学作品,全面开拓了视野;1935年后,受到沈从文、萧乾、靳以等京派文人的无私帮助和慷慨提携……这都可表明,青年严文井的成长及文学创作,更多受益于新文学精神的哺育与引导。而11岁时受到国语老师表扬的作文《春游》,14岁时写的纪念早夭的七弟的《表弟之死》,以及以笔名“青蔓”发表的《三个晚上》《枯黑的手》《晨行》等作品,都可见出青年严文井在文学上的悟性和才华。早期的散文皆为有感而发,不拘形式,达意含蓄,文字精练,透露出青年人的朝气和文体实验的锐气。1937年,按章靳以要求,他从早期的作品中精选了10篇文章,结集出版。初版本里的这些文章可看作是其对早期文学才华和创作成绩的一次集中显示。

《山寺暮》的初版,显示了京派文人之间的良好生态。收入这个文集里的文章,此前多发表于《大公报·文艺副刊》《武汉日报·文艺副刊》。这与沈从文的举荐,萧乾、凌叔华的扶持分不开。他们合力推介一位年轻作家,并不遗余力地在创作和发表方面给予指导、帮助,特别是沈从文写信劝导其“不要写得太多太快”、“多动手修改自己的文章”的教诲,更是让严文井谨记并受益一生。至于沈从文每一两月就召集他们在北海或中山公园喝茶、交谈的经历,则更是一段文坛佳话。1937年,靳以为严文井出版了其文学生涯中的第一本书《山寺暮》,这对严文井的影响自是不小。而萧乾对严文井的文学影响更是直接而深远。正是萧乾不遗余力的推荐,其散文《风雨》才被出版家赵家璧收入《二十人所选短篇佳作选》。以上论述可以合并简化如下:严文井向名刊、名家投稿→投给沈从文,但被其弃用→沈从文向萧乾荐稿→萧乾采纳、发表→萧乾将《风雨》等文章推荐给赵家璧→赵家璧将之纳入选本。它将(作者)创作、(作品)发表、(流通)出版、(读者)接受等四个要素的功能运演到了最佳效果。置身于这个流程中的严文井及其作品得到最大化地传播。

当然,更凸显《山寺暮》地位的,还是它的艺术价值。这些作品以飘忽的意象、自由的结构、不断跳跃的情绪和唯美、诗意的文字,既彰显了现代文学语言(特别是其中的象征、隐喻、通感)向内指涉的魅力,也显示了“美文”这种文体在1930年代多元发展样态中的一种可能向度。《山寺暮》《黑色鸟》《长城旅客梦》《阳光的记忆》,都像极了何其芳《画梦录》的风格。在这几篇作品中,事物的有形与无形、情感的可言与不可言、精神的“此在”与“彼在”,更多以“诗歌”方式呈现;《秘密》《小雄及其他》《世故的小丑》多用小说的笔法,有故事、有人物、有场景、有对话,特别是那些有寓言意味的章节和含蓄抒情、细致达意的段落,则更接近日常生活的表象和质理;《给匆忙走路的人》《平原的谣曲》则分别具有哲理散文和抒情散文的品质,这种写法更多接近我们所熟悉的现代散文传统;而《风雨》共有14个章节组成,各章内容互不关联,整体样态(形式)近于小说,但写法却是散文的。而从个别章节、句法看,它又是诗歌或散文诗的质地。总之,诗歌中的抒情性、小说中的故事性、最前沿的欧美技法(比如“意识流”、蒙太奇)等各种文体要素非常明显地内含于他的这些名为“散文”的作品肌理中。这综合生成了一种效果——表达的纯粹之美与作家的内在心性互为表里,结构的形式之美与丰富的象征意蕴相得益彰。

《山寺暮》的出版,也宣告了严文井唯美至上艺术时代的终结。1937年7月,中国全面抗战的爆发,在启蒙与救亡、个体与集体之间,后者对前者的要求越来越峻急、合理、合法。此后,包括严文井在内的“小京派”们奔赴延安,并在那里从事抗战文艺工作,这不仅是那个时代的要求,也是一部分有志青年心向往之的事。然而,对于严文井、何其芳、卞之琳这一类小知识分子作家来说,那种沉醉于个体诗艺和纯粹精神的审美思维已经与延安的意识形态要求不相符了,故创作转型是必然的。长篇小说《一个人的烦恼》的创作和出版,则标志着其身份和审美转向的基本完成。但他并没有沿着这一条路继续走下去,而是另辟蹊径,将视角和精力转向儿童文学创作。

《山寺暮》的再版,也是预示文学“向内转”时代到来前的标志性事件之一。文学的向内转,即从内部感觉和体验来把握和形塑外部世界,并以心理学意义的时空观念,经营篇章结构,这样,语言、主题、情节等等都不再据守传统文法规则,而表现为突出的个体化特征。虽然文学的主体性,向内转的整体风尚,在1985年后才逐渐显现,但其先期表征已在创作和出版领域内发生了。文学创作中的”地下文学”、“朦胧诗”自不必说,而在出版领域内,旧作再版和译著初版实际上更是走在了这种思潮的前头。具体到《山寺暮》,从严格意义上来说,再版本已经视同为再创作了,这不仅因为里边重新收入了10篇文章,从而改变了初版本的本初样态,还因为此版本的存在与1980年代前期人文理念和文学本体论的再次萌发构成了某种关联。何以这样说?首先,《山寺暮》的再版是新时期出版环境渐趋开放的结果。其次,再版本中的20篇散文,无论内容和风格,确实与文学“向内转”后所展现的文学脉象有更多相似性。比如,在《我吃了一串葡萄》中,主体的自我分裂,“我”与影子的相互驳诘,这与在80年代文学中屡屡出现的生者与死者、人与灵魂之间的对话场景何其相似。早在30年代,严文井就已经实验过这类现代艺术技法,其审美体验与语言实践的现代性,也可谓先锋而前卫。如果照此思路一直写下去,谁又会否认他不会成为《画梦录》时代的何其芳呢?