中国作家网>> 民族文艺 >> 文学评论 >> 正文

青年一代的广西作家追求个性和奇异性,由此形成了广西作家群与全国其他地界作家群颇为不同的风格。他们既有群体的异,又有个体的奇,他们的创作总能出奇不意,也屡屡出奇制胜。东西在上世纪90年代初崭露头角,他的小说怪模怪样,出手不凡,艺术张力十足,语言与叙述直抵现代派的高地。同时还有鬼子和李冯,广西“三剑客”立即形成一个冲锋陷阵的阵容,给90年代寂寥的文坛增添了不寻常的风景,让文坛刮目相看。 广西作家的笔名与众不同,比如东西、鬼子、光盘等,他们有胆略玩点自我反讽,他们与中国的名讳传统抵牾,也与文坛盛行的自恋主义风格相悖。“李约热”(壮族)这个名字也有可能是暗仿李约瑟,那个极著名的科学史家;或许是自讽巴西那个著名的海港城市。但有一点是无疑的,李约热也是要走奇异路线,他发表的一系列作品,比如《戈达尔活在我们中间》《涂满油漆的村庄》《青牛》《李壮回家》等,都让人觉得作者笔力矫健,卓尔不群,有一股韧性和拧劲。贺绍俊曾评价《戈达尔活在我们中间》说:“这是当时我读到的最精彩的小说。”此话不算夸张,读过此小说的人,都会留下深刻印象。 李约热的长篇小说《我是恶人》又一次表明他独异的小说风格。小说主要讲述一个叫马万良的人如何从一个普通正常的人变成一个“恶人”的故事。认为他是恶人的,主要是镇上管理治安的黄少烈(黄公安)。小说另一条主线是黄少烈的儿子黄显达,他竟然崇拜马万良的大儿子马进。马进以打架偷盗著称,是一群孩子的“头儿”。黄显达要住进马进家当马万良的儿子,并且跟马进学做小偷。为了不断证明自己与马进是同一类人,他不惜干几起坏事,证明自己的勇敢和能耐。这立即就与其父黄少烈构成了讽喻关系,其父管社会治安,但管不了自己的儿子,并且儿子也要成为“恶人”。问题在于,在马万良家的人甚至野马镇上的人看来,黄少烈才是“恶人”,他一天到晚想着把人关起来。小说开篇就是马万良下论断,“黄少烈是恶人”。小说在具体的叙事过程中,又是围绕黄少烈要认定马万良是“恶人”来进行的。实际上,在围绕黄公安羁押马万良的事件中,或者黄公安要实施的治安管理过程中,野马镇的人几乎都变成了“恶人”,因为他们参与了投票关押马万良的活动,后来演化为参与殴打马万良的行动。 小说其实是提出一个严峻的问题,一个普通人是如何被看成恶人的,进而又是如何变成恶人的?很显然,野马镇就是这样一个场所,普通人都会变成恶人。尤其是在黄公安治理下,一些可以平安处理的事件,都会转化为制造恶人的契机。从表面上看,小说第一主人公似乎是马万良,实则是黄少烈,他看谁都是坏人,都在该管制之例。马万良与黄少烈有家仇,“文革”中马万良父亲被批斗,黄少烈上台打了马父一巴掌,“文革”后马万良对黄少烈嗤之以鼻,当面吐口水。直到有一天黄少烈想和他和好,没想到马万良不买账,要黄少烈到马父坟上去下跪。更没有想到的是,黄少烈掏出枪就顶在马万良的脑袋上。对于马万良的“敬酒不吃吃罚酒”,黄少烈说:“三天不打上房揭瓦”。 小说叙述了马黄二人的恩怨仇隙,聚焦于“文革”过后不久的1982年,实际隐含的主题则是反省“文革”和“文革”的痼疾——那种恶意相向、仇恨蔓延直至群众运动和群体暴力是如何演化而来的。并不是所有的人都知道,尤其是现在的年轻人并不知道,广西在“文革”时期是重灾区。何以会如此?文学作品对此的揭示是十分有限的。作为土生土长的广西人,李约热显然有他的一份责任。这部小说其实在提醒乡村社会或社会底层的恶意生长是如此轻易,如此容易制造一群又一群的恶人。在这一意义上,《我是恶人》没有把中国乡村浪漫化,而是重提了鲁迅的国民性批判的命题,警惕着国民的劣根性在不同历史时期的重演。 其实,人、制度、习惯思维和事件成为制造恶人的基础,李约热的小说写得淋漓尽致,并不隐晦。这个问题早就困扰着李约热,此前在小说《青牛》的结尾,李约热最后一句话写下:“我不是一个好人。”那是很沉痛的反省式的自责。 李约热的小说叙述相当饱满,始终保持一种张力,这是因为作者有能力制造戏剧性的情节。这些戏剧性合乎基本的生活逻辑,又怪诞奇异,它们充满活力,一环扣一环,环环相生,如同一个不断延伸的环外环。小说开篇戏剧性就十足,那时马万良在高处看到野马镇100个人抢砖的场面。这个时间连接小说结尾马万良跑出家门的时间。小说随后直接从1982年的新年开始,这个新年是这场戏剧的开篇,这是一个戏剧性发生的时刻,外地来的一位江湖艺人卖跌打损伤药,马万良应表演者要求上前割了卖药人一刀,结果酿成事故,卖药人手腕几乎被割断。从这里开始,“我是恶人”成为所有在场人将要扮演的角色。小说中一个场景接着一个场景,每个场景都成为或大或小的戏剧性场景。当然,最重要的是整体性的戏剧性,“我是恶人”包含着强烈的反讽与悖反,是不是恶人?变成恶人,何以会变成恶人?小说留下诸多的思考。 李约热的小说总是有能力把握人物的性格,他有足够的技艺可以把人物性格稍稍扭曲一点,偏离一点正常的轨道,他让人物超出常规秩序,让他们走上“邪道岔路”。黄少烈和马万良,马进和黄显达,他们几乎都有点偏斜,这使他们之间可以建立起戏剧性,建立起超出常规的新的可能性。其实李约热的小说有非常棒的细节,他的那些偏斜怪异都可以做得头头是道、条条在理,这颇为不易。看看马万良关在黑屋子里的状态,他放出来之后众人的表现,这些叙述让人觉出生活的荒诞却也感受到辛酸。甚至黄显达住进马万良家也还能显得合理和必然,这就是小说家的功夫。夜晚黄显达竟然睡在地下,而且表示十分舒坦,人物的可怜可恨跃然纸上。黄显达的所有行为都是对他爹黄少烈的嘲讽。小说就是去发现生活的不可能性,使之变成“新的可能性”,这就是小说的创造。李约热做到了,做得很充分,这就可见其手笔不凡。 李约热利用诡异、怪诞、黑色幽默去揭示生活的悲剧,揭示我们文化中被遮盖的真相,去打开人性中被掩饰的痼疾。他的小说直击人性的痛处,讲述我们不愿看到的真相,如此荒诞,又如此真实。虽然李约热依赖怪异和偏斜展开小说叙事的方式还有可商榷斟酌之处,但他直面生活、历史和现实的勇气无疑难能可贵。

青年一代的广西作家追求个性和奇异性,由此形成了广西作家群与全国其他地界作家群颇为不同的风格。他们既有群体的异,又有个体的奇,他们的创作总能出奇不意,也屡屡出奇制胜。东西在上世纪90年代初崭露头角,他的小说怪模怪样,出手不凡,艺术张力十足,语言与叙述直抵现代派的高地。同时还有鬼子和李冯,广西“三剑客”立即形成一个冲锋陷阵的阵容,给90年代寂寥的文坛增添了不寻常的风景,让文坛刮目相看。 广西作家的笔名与众不同,比如东西、鬼子、光盘等,他们有胆略玩点自我反讽,他们与中国的名讳传统抵牾,也与文坛盛行的自恋主义风格相悖。“李约热”(壮族)这个名字也有可能是暗仿李约瑟,那个极著名的科学史家;或许是自讽巴西那个著名的海港城市。但有一点是无疑的,李约热也是要走奇异路线,他发表的一系列作品,比如《戈达尔活在我们中间》《涂满油漆的村庄》《青牛》《李壮回家》等,都让人觉得作者笔力矫健,卓尔不群,有一股韧性和拧劲。贺绍俊曾评价《戈达尔活在我们中间》说:“这是当时我读到的最精彩的小说。”此话不算夸张,读过此小说的人,都会留下深刻印象。 李约热的长篇小说《我是恶人》又一次表明他独异的小说风格。小说主要讲述一个叫马万良的人如何从一个普通正常的人变成一个“恶人”的故事。认为他是恶人的,主要是镇上管理治安的黄少烈(黄公安)。小说另一条主线是黄少烈的儿子黄显达,他竟然崇拜马万良的大儿子马进。马进以打架偷盗著称,是一群孩子的“头儿”。黄显达要住进马进家当马万良的儿子,并且跟马进学做小偷。为了不断证明自己与马进是同一类人,他不惜干几起坏事,证明自己的勇敢和能耐。这立即就与其父黄少烈构成了讽喻关系,其父管社会治安,但管不了自己的儿子,并且儿子也要成为“恶人”。问题在于,在马万良家的人甚至野马镇上的人看来,黄少烈才是“恶人”,他一天到晚想着把人关起来。小说开篇就是马万良下论断,“黄少烈是恶人”。小说在具体的叙事过程中,又是围绕黄少烈要认定马万良是“恶人”来进行的。实际上,在围绕黄公安羁押马万良的事件中,或者黄公安要实施的治安管理过程中,野马镇的人几乎都变成了“恶人”,因为他们参与了投票关押马万良的活动,后来演化为参与殴打马万良的行动。 小说其实是提出一个严峻的问题,一个普通人是如何被看成恶人的,进而又是如何变成恶人的?很显然,野马镇就是这样一个场所,普通人都会变成恶人。尤其是在黄公安治理下,一些可以平安处理的事件,都会转化为制造恶人的契机。从表面上看,小说第一主人公似乎是马万良,实则是黄少烈,他看谁都是坏人,都在该管制之例。马万良与黄少烈有家仇,“文革”中马万良父亲被批斗,黄少烈上台打了马父一巴掌,“文革”后马万良对黄少烈嗤之以鼻,当面吐口水。直到有一天黄少烈想和他和好,没想到马万良不买账,要黄少烈到马父坟上去下跪。更没有想到的是,黄少烈掏出枪就顶在马万良的脑袋上。对于马万良的“敬酒不吃吃罚酒”,黄少烈说:“三天不打上房揭瓦”。 小说叙述了马黄二人的恩怨仇隙,聚焦于“文革”过后不久的1982年,实际隐含的主题则是反省“文革”和“文革”的痼疾——那种恶意相向、仇恨蔓延直至群众运动和群体暴力是如何演化而来的。并不是所有的人都知道,尤其是现在的年轻人并不知道,广西在“文革”时期是重灾区。何以会如此?文学作品对此的揭示是十分有限的。作为土生土长的广西人,李约热显然有他的一份责任。这部小说其实在提醒乡村社会或社会底层的恶意生长是如此轻易,如此容易制造一群又一群的恶人。在这一意义上,《我是恶人》没有把中国乡村浪漫化,而是重提了鲁迅的国民性批判的命题,警惕着国民的劣根性在不同历史时期的重演。 其实,人、制度、习惯思维和事件成为制造恶人的基础,李约热的小说写得淋漓尽致,并不隐晦。这个问题早就困扰着李约热,此前在小说《青牛》的结尾,李约热最后一句话写下:“我不是一个好人。”那是很沉痛的反省式的自责。 李约热的小说叙述相当饱满,始终保持一种张力,这是因为作者有能力制造戏剧性的情节。这些戏剧性合乎基本的生活逻辑,又怪诞奇异,它们充满活力,一环扣一环,环环相生,如同一个不断延伸的环外环。小说开篇戏剧性就十足,那时马万良在高处看到野马镇100个人抢砖的场面。这个时间连接小说结尾马万良跑出家门的时间。小说随后直接从1982年的新年开始,这个新年是这场戏剧的开篇,这是一个戏剧性发生的时刻,外地来的一位江湖艺人卖跌打损伤药,马万良应表演者要求上前割了卖药人一刀,结果酿成事故,卖药人手腕几乎被割断。从这里开始,“我是恶人”成为所有在场人将要扮演的角色。小说中一个场景接着一个场景,每个场景都成为或大或小的戏剧性场景。当然,最重要的是整体性的戏剧性,“我是恶人”包含着强烈的反讽与悖反,是不是恶人?变成恶人,何以会变成恶人?小说留下诸多的思考。 李约热的小说总是有能力把握人物的性格,他有足够的技艺可以把人物性格稍稍扭曲一点,偏离一点正常的轨道,他让人物超出常规秩序,让他们走上“邪道岔路”。黄少烈和马万良,马进和黄显达,他们几乎都有点偏斜,这使他们之间可以建立起戏剧性,建立起超出常规的新的可能性。其实李约热的小说有非常棒的细节,他的那些偏斜怪异都可以做得头头是道、条条在理,这颇为不易。看看马万良关在黑屋子里的状态,他放出来之后众人的表现,这些叙述让人觉出生活的荒诞却也感受到辛酸。甚至黄显达住进马万良家也还能显得合理和必然,这就是小说家的功夫。夜晚黄显达竟然睡在地下,而且表示十分舒坦,人物的可怜可恨跃然纸上。黄显达的所有行为都是对他爹黄少烈的嘲讽。小说就是去发现生活的不可能性,使之变成“新的可能性”,这就是小说的创造。李约热做到了,做得很充分,这就可见其手笔不凡。 李约热利用诡异、怪诞、黑色幽默去揭示生活的悲剧,揭示我们文化中被遮盖的真相,去打开人性中被掩饰的痼疾。他的小说直击人性的痛处,讲述我们不愿看到的真相,如此荒诞,又如此真实。虽然李约热依赖怪异和偏斜展开小说叙事的方式还有可商榷斟酌之处,但他直面生活、历史和现实的勇气无疑难能可贵。青年一代的广西作家追求个性和奇异性,由此形成了广西作家群与全国其他地界作家群颇为不同的风格。他们既有群体的异,又有个体的奇,他们的创作总能出奇不意,也屡屡出奇制胜。东西在上世纪90年代初崭露头角,他的小说怪模怪样,出手不凡,艺术张力十足,语言与叙述直抵现代派的高地。同时还有鬼子和李冯,广西“三剑客”立即形成一个冲锋陷阵的阵容,给90年代寂寥的文坛增添了不寻常的风景,让文坛刮目相看。

广西作家的笔名与众不同,比如东西、鬼子、光盘等,他们有胆略玩点自我反讽,他们与中国的名讳传统抵牾,也与文坛盛行的自恋主义风格相悖。“李约热”(壮族)这个名字也有可能是暗仿李约瑟,那个极著名的科学史家;或许是自讽巴西那个著名的海港城市。但有一点是无疑的,李约热也是要走奇异路线,他发表的一系列作品,比如《戈达尔活在我们中间》《涂满油漆的村庄》《青牛》《李壮回家》等,都让人觉得作者笔力矫健,卓尔不群,有一股韧性和拧劲。贺绍俊曾评价《戈达尔活在我们中间》说:“这是当时我读到的最精彩的小说。”此话不算夸张,读过此小说的人,都会留下深刻印象。

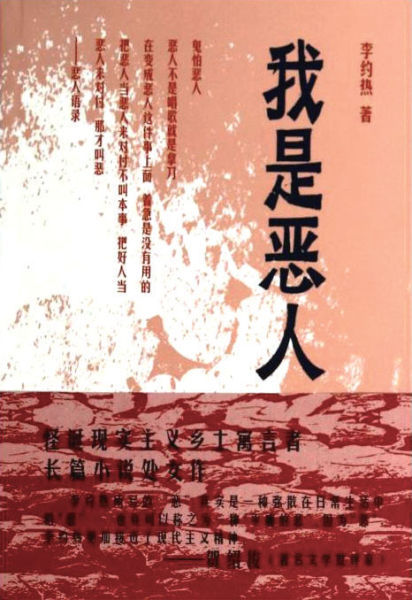

李约热的长篇小说《我是恶人》又一次表明他独异的小说风格。小说主要讲述一个叫马万良的人如何从一个普通正常的人变成一个“恶人”的故事。认为他是恶人的,主要是镇上管理治安的黄少烈(黄公安)。小说另一条主线是黄少烈的儿子黄显达,他竟然崇拜马万良的大儿子马进。马进以打架偷盗著称,是一群孩子的“头儿”。黄显达要住进马进家当马万良的儿子,并且跟马进学做小偷。为了不断证明自己与马进是同一类人,他不惜干几起坏事,证明自己的勇敢和能耐。这立即就与其父黄少烈构成了讽喻关系,其父管社会治安,但管不了自己的儿子,并且儿子也要成为“恶人”。问题在于,在马万良家的人甚至野马镇上的人看来,黄少烈才是“恶人”,他一天到晚想着把人关起来。小说开篇就是马万良下论断,“黄少烈是恶人”。小说在具体的叙事过程中,又是围绕黄少烈要认定马万良是“恶人”来进行的。实际上,在围绕黄公安羁押马万良的事件中,或者黄公安要实施的治安管理过程中,野马镇的人几乎都变成了“恶人”,因为他们参与了投票关押马万良的活动,后来演化为参与殴打马万良的行动。

小说其实是提出一个严峻的问题,一个普通人是如何被看成恶人的,进而又是如何变成恶人的?很显然,野马镇就是这样一个场所,普通人都会变成恶人。尤其是在黄公安治理下,一些可以平安处理的事件,都会转化为制造恶人的契机。从表面上看,小说第一主人公似乎是马万良,实则是黄少烈,他看谁都是坏人,都在该管制之例。马万良与黄少烈有家仇,“文革”中马万良父亲被批斗,黄少烈上台打了马父一巴掌,“文革”后马万良对黄少烈嗤之以鼻,当面吐口水。直到有一天黄少烈想和他和好,没想到马万良不买账,要黄少烈到马父坟上去下跪。更没有想到的是,黄少烈掏出枪就顶在马万良的脑袋上。对于马万良的“敬酒不吃吃罚酒”,黄少烈说:“三天不打上房揭瓦”。

小说叙述了马黄二人的恩怨仇隙,聚焦于“文革”过后不久的1982年,实际隐含的主题则是反省“文革”和“文革”的痼疾——那种恶意相向、仇恨蔓延直至群众运动和群体暴力是如何演化而来的。并不是所有的人都知道,尤其是现在的年轻人并不知道,广西在“文革”时期是重灾区。何以会如此?文学作品对此的揭示是十分有限的。作为土生土长的广西人,李约热显然有他的一份责任。这部小说其实在提醒乡村社会或社会底层的恶意生长是如此轻易,如此容易制造一群又一群的恶人。在这一意义上,《我是恶人》没有把中国乡村浪漫化,而是重提了鲁迅的国民性批判的命题,警惕着国民的劣根性在不同历史时期的重演。

其实,人、制度、习惯思维和事件成为制造恶人的基础,李约热的小说写得淋漓尽致,并不隐晦。这个问题早就困扰着李约热,此前在小说《青牛》的结尾,李约热最后一句话写下:“我不是一个好人。”那是很沉痛的反省式的自责。

李约热的小说叙述相当饱满,始终保持一种张力,这是因为作者有能力制造戏剧性的情节。这些戏剧性合乎基本的生活逻辑,又怪诞奇异,它们充满活力,一环扣一环,环环相生,如同一个不断延伸的环外环。小说开篇戏剧性就十足,那时马万良在高处看到野马镇100个人抢砖的场面。这个时间连接小说结尾马万良跑出家门的时间。小说随后直接从1982年的新年开始,这个新年是这场戏剧的开篇,这是一个戏剧性发生的时刻,外地来的一位江湖艺人卖跌打损伤药,马万良应表演者要求上前割了卖药人一刀,结果酿成事故,卖药人手腕几乎被割断。从这里开始,“我是恶人”成为所有在场人将要扮演的角色。小说中一个场景接着一个场景,每个场景都成为或大或小的戏剧性场景。当然,最重要的是整体性的戏剧性,“我是恶人”包含着强烈的反讽与悖反,是不是恶人?变成恶人,何以会变成恶人?小说留下诸多的思考。

李约热的小说总是有能力把握人物的性格,他有足够的技艺可以把人物性格稍稍扭曲一点,偏离一点正常的轨道,他让人物超出常规秩序,让他们走上“邪道岔路”。黄少烈和马万良,马进和黄显达,他们几乎都有点偏斜,这使他们之间可以建立起戏剧性,建立起超出常规的新的可能性。其实李约热的小说有非常棒的细节,他的那些偏斜怪异都可以做得头头是道、条条在理,这颇为不易。看看马万良关在黑屋子里的状态,他放出来之后众人的表现,这些叙述让人觉出生活的荒诞却也感受到辛酸。甚至黄显达住进马万良家也还能显得合理和必然,这就是小说家的功夫。夜晚黄显达竟然睡在地下,而且表示十分舒坦,人物的可怜可恨跃然纸上。黄显达的所有行为都是对他爹黄少烈的嘲讽。小说就是去发现生活的不可能性,使之变成“新的可能性”,这就是小说的创造。李约热做到了,做得很充分,这就可见其手笔不凡。

李约热利用诡异、怪诞、黑色幽默去揭示生活的悲剧,揭示我们文化中被遮盖的真相,去打开人性中被掩饰的痼疾。他的小说直击人性的痛处,讲述我们不愿看到的真相,如此荒诞,又如此真实。虽然李约热依赖怪异和偏斜展开小说叙事的方式还有可商榷斟酌之处,但他直面生活、历史和现实的勇气无疑难能可贵。