中国作家网>> 访谈 >> 作家访谈 >> 第九届茅盾文学奖 >> 正文

林白摄于母校武汉大学

林白摄于母校武汉大学

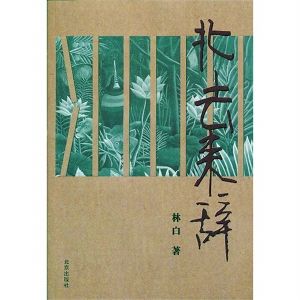

2013年的夏天,暑热连连,我在持续的高温天里读林白厚厚的新作《北去来辞》,既没有欲罢不能,也没有在哪儿戛然而止,就这样时继时续地进行着,然后感觉书中的人物,在我眼前慢慢活了起来:我看到了海红、道良不同于一般人的婚姻世界;也看到他们各自后面,又有一个世界:海红背后连着广西她的家族,她的父亲母亲还有她北上之前所有的精神前史;道良背后连着湖北的乡村,他的教私塾的父亲,以及离开乡村、散落在城市各个角落的晚辈。另一方向又连着患病的前妻、身在美国的儿子。

我不确定这应该归为哪类小说,但我确定,它和林白以前的作品不同。如果最早的《一个人的战争》,那个叫多米的女性,和外部的世界是一种拒绝与对抗关系的话,《北去来辞》里的海红,则呈现一种接纳。世界因此在她面前平缓地打开,林白让她所有的人物都走到了开阔地带,每个人都以自己的方式生长着,行动着,他们不再是透过当年那个敏感的女性“多米”眼中看到的人物。

我喜欢这种开阔,我甚至觉得,写作这本书的林白,生命强大了。胸襟开阔了。心可以容下更多东西了,而且也可以不站在纯粹自我的角度看待人与事了。所谓心开了,世界也开了。这是不是她生命的成长,我很想从她那里得到印证。

在我通过私信把这些阅读感受告诉她时,我同时欣喜地看到,新浪2013年上半年好书榜,出现了《北去来辞》这本书。或许万千网友,也看到了这种改变?又或者是,他们与专家一起领略到了,这么一部用复杂生命经验写作出来的作品,其中的驳杂与厚重意味?

亨利·卢梭,他那些不属于任何热带地区的热带丛林幻想画——那些或剑形、或蛇形、或桃形的阔叶,在错综的枝叶中,硕大的鲜花朵朵怒放,动物生猛,目光炯炯。这像隐藏在《北去来辞》中的某个场景,它们散发出一种野性、自由、繁茂的生长气息,仿佛是我写作此书时常常出现的内心景观。我是要走到这片繁茂中去的。然后我落地了,和海红看到的一样——路面崭崭如新。 ——林白

渐渐地走向开阔

孙:开阔是你这部小说给我的首要印象,而且我还感到了你的改变。心打开了,才看见了这些。

林:(笑)是的啦,这些以前是看不到的,你说我的心开阔了,因为心开阔,人也变了很多。以前我怕很多东西,怕见人,怕和人打交道,怕开会,怕被人拍照。但现在我装修,上下楼去交涉,和物业、燃气公司、地板商等都能打交道。感觉是变得从容、坦然了,内心的焦虑明显消解了,这跟写作这本书还是有关系。

孙:那你觉得是人先从容开阔了才写成这样,还是写了之后变成这样?

林:或许是相辅相成的吧。但从创作轨迹来说,比如《妇女闲聊录》、《万物花开》,都应该是向着这种开阔在走的。只是还没走到开阔地而已,后来一直走一直走,就走到了这部。

很奇怪,这部作品最先是想写《银禾简史》的,按理是奔着开阔去写的,不会写到海红这条线。因为海红和我自身是有关系的。但我恰恰是写了海红这条线,把自己的路走宽了。

孙:小说中的每个人,都拓展出一个空间,或多个空间,城市与乡村、北京与深圳,甚至北京和美国,都在此有了交叉联接。许多人也想有这么一个大空间来驰骋,但又没有能力赋予这些空间实感。而这部小说里,我能感觉那里面的器物都很有质感。实感的获得,你是怎么准备的?

林:我在一篇创作谈里提到过“实感经验”,我觉得这很重要,不然就会是空的。雨喜到城里工作的网吧,我肯定没去过,就得问别人,反复地问,这就有采访的成分了。乡村那部分,我自己去过,后来还写了短篇。不算精致、是像矿石一样粗糙的短篇,觉得还是不能囊括我那个阶段的感觉,所以就写出了《银禾简史》。依旧觉得不够,就加进了海红这条线。慢慢就发现,我越来越喜欢海红这条线,因为它更复杂,知识女性的纠结,文艺青年的自恋,这种人与世界的关系,她要追求自己的理想却又总不能落地,她的注定要弄得一团糟的极度缺乏现实感的生活,等等,都使这个长篇丰富起来。

写作是要解决自身的问题

孙:或许我现在更喜欢从生命的角度看作品,像你书中有一段:“下一年就是2013年,海红将满五十岁。经过这么多年纠结的生活,她感到自己终于褪尽了文艺青年的伤感、矫情、自恋与轻逸,漫长的青春期在五十岁即将到来的时候终于可以结束了吧?生活真有耐心,它多等了你二十年,而没有一脚把你踢个稀巴烂。”我就看得很感慨。

林:写海红对我来说,不仅有文学上的意义,而且有人生的意义。我记得写的过程中,正好史铁生去世,陆续读到一些怀念文章,他有一句话我印象很深,写作归根结底是要解决自身的问题。必须和自己的人生有关系,或者首先是跟自己生命或者困惑有关。大意是这样,这里转述不一定准确。

孙:书里有个小标题,“这个时代的秘密”,你写的是乡下孩子雨喜在城里替人怀胎之事。类似这样的时代秘密真的很多,空间的阻隔,让乡下的亲人很难想象,千里之外的她到底在遭遇什么。

所谓的“这个时代的秘密”在书中还更多体现在不同人的梦中。梦都很怪诞,也很纠结。精神病院也是一个特别意象。海红怀疑自己也是个病人,这个时代人人都不同程度地病着,并寻找着解决的方法。

林:这一点我也赞同。我要写这本书,最早的动力是什么呢?就是在这个剧变的时代,几个不同的人怎么安顿自己,海红怎么安顿自己,道良怎么安顿自己。还有雨喜、银禾……

孙:是,安顿自我是这个时代的大命题。海红想要安顿自我,所以也就必须自我审视。书中经常能看到,叙述人称有时是第三人称的客观叙述,有时是“我”。让人感觉,始终有一个拉开距离的海红,在打量着或者说审视着当时思想行动着的海红。

林:是,通篇是这样的自我审视与观照。现在的“我”看过去的“我”。当然,这也是一种叙述角度的转换,光一种叙述角度会显得单调。所以会想造成这样一种文学质地。当然主要还是为了审视与观照。

孙:只是这样的叙述转换,让一个新人驾驭,可能就容易造成混乱。

林:我自己也不算成熟的小说家,我常跟人说,虽然写了这么多作品,但我不会遵循通常的小说章法写作。但我还是会有一种整体感觉,会用一种力量把通篇笼罩住,事实上我认为《北去来辞》是笼罩住了。我充沛地表达了自己在这个时代的百感交集,所以我觉得就可以不要太去考虑章法和逻辑。世界上小说有很多种,都要奔着某个标准,就会变僵了。

孙:这个怎么说?

林:就像书法临帖,有一种观点认为,不用追求临得太像,也不用追求字写得好看与否,一追求你就会僵掉。我认为关键在于执着与否,一执着就会用力过度,这样干任何事都不会干得好。书法是讲究气息的,而每个人生命底子不同,气息也不同,临的时候明明气不够,还要照着帖往下拖,写出来就会很难看。当然也有另外一种说法是你必须临得像,才可以不像。我个人倾向第一种,因为我承认人是有差异性的。每个人都得随着他的律动走。

孙:那么写了海红,作为写作者的你,解决了自我的问题吗?

林:自我的问题不可能通过一部作品就解决了,解决人生的问题,那种根本的困惑需要在宗教领域进行。文学其实是永远完不成的,是人在困境中的纠缠、绝望、叹息、探寻、企望超越……等等。但是前后三年的写作,虽然听来四十二万字,改了又改,但都不是殚精竭虑。我感觉,我是“长”在这部长篇里的,像一棵树一样,长得慢,但是根是根,干是干,叶是叶。在我的写作中,算得上是枝繁叶茂。

以前写长篇,非常累,写完就想,这肯定是最后一部了,再也不写了。《北去来辞》写完,仿佛意犹未尽。

(下转第21版)

时间流 通往死亡的列车

孙:每次看到“我们的海红”这种叙述,我都能对应到你书中一个意象:时间流。结尾,海红在回家返京的北归列车上,恍然看到了所有曾经逝去的、与她有过生命联系的人。当时看到这儿,脑子里似乎已经看到一幅经典的电影画面。而且超现实。

林:“时间流”最早是从《天才与疯子》这本书上看到的,当时灵光一闪,就用到了书上。这是我目前小说最满意的结尾。时间飞逝而过,逝者都在车上,这是一辆通往死亡的列车。有关与死去的人相遇这一点,多少受了卡尔维诺启发,他的《看不见的城市》中有一句是:人的一生通常会走到这样一个转折点,从这一点开始,他认识的死者数量将会超过认识的活人的数量。这里有个极点的概念,我把它拎出来用了。车上的人物,有的是《一个人的战争》里面的,有的是《致一九七五》里面的,还有《守望空心岁月》里的,还有《青苔》……

孙:所以从很多方面都可以说,《北去来辞》是一部集大成的作品,从中能看出你许多以前作品的影子。但我也知道,集大成处理不好,就成了拼贴与堆积。好在你这部小说没给我这样的感觉。

林:的确,书里陈青铜、海豆这两个人物,《守望空心岁月》里写过。为什么还要在这里出现?因为老觉得,当年那部作品,没有穷尽这个素材的能量,当时写出来自认特别好,现在发现太差了。《北去来辞》一开始还没有这两个人物的设置,写着写着,他们自动走了进来。走进来之后,他们从当年的原点重新出发,变得越来越清晰,更加有实感,更加与海红血肉相连。当年这两个人物其实是没有完成的,他们在《北去来辞》里才获得完成。

孙:不过我很奇怪,怎么就没有《玻璃虫》里面的人物。甚至你的谈话中,也好像忘了这部作品。

林:《玻璃虫》?多差啊,我把它彻底否定了。

孙:可我当时读的感觉不差啊。对于你早期的作品,即使我承认,那些都是重要而独特的女性生命经验,但能共鸣的仍很少。到这部,我突然发现,林白喜了。生命见阳光了。所以就想接近。

林:你让我意识到,它在我的写作历程中是有价值的。现在客观地说,《玻璃虫》的确是一个生命打开过程中的作品。重要的是里面有了自嘲。人要能自嘲才能脱离自恋,所以我记得,写完这部之后我就去走黄河了,有了后面的《枕黄记》。之后我就不怕人了,能和人聊天,然后有了《妇女闲聊录》、《万物花开》。

孙:是啊,真的是和以前不同了。但这部作品在《北去来辞》里没有得到呼应。影子都没有。

林:也可能因为它是游戏性的、狂欢性的,而《北去来辞》是自我审视的类型,两者气质不搭。

文学应该书写失败者

孙:看微博上有人赞你笔下道良这个人的塑造。我也有同感。以我们习惯性的贴标签式归类法,作为海红丈夫的道良应该算左派,而且是过气的左派……但是在你笔下,这个人物反而更有质感。

我觉得检验一个人物是否写得成功,就是看读者是否愿意去理解他。而不是这人上来就把他画叉了。

林:当代作家可能会很回避写这种人物。因为把握不好就只有讨厌了。但我觉得,作家写小说,首先得喜欢他笔下的每一个人。道良是一个失败者。而文学就该写失败者。甚至我觉得,作家最好也是现代生活中的失败者。如果一个作家总是拿奖,一开机就印几十万,对这样的作家我是有所怀疑的。当然,不排除也有人能超越这一切,不为所困。也许我对失败者更有感觉,他的外部和内部的面更多,更令人感慨,更适合小说表达。有媒体也问我,道良这个人是不是很值得同情,我回答我不这么认为。因为他能承担自己的命运,不需要别人同情。

孙:让笔下的人物充满多义性,说来这也挺考验笔触功力。你的《一个人的战争》,绝对不多义。

林:《一个人的战争》是单向的,锐利、充满激情和野性、奋不顾身,对有感受力的读者会有震荡,但《北去来辞》更丰富,沉潜,它不是一支呼呼作响的箭头,而是一棵静默的树。

当“多米”成长为“海红”

孙:现在我得说,有的作品是养自己的,有些是耗自己的,包括阅读也是同样的。你的这部作品,我感觉是养自己的那类。而你最早的那几部,属于后者。客观上说,你是一个把自我经验用到最大化的作家,这部作品同样能看到你生活的影子。那你介意别人把海红与你画等号吗?

林:我早期的作品是有很强的自传色彩,但就这部,海红与我还是隔得挺远的。如果没有这个距离,很可能就会写成又一部《一个人的战争》。

孙:是,当年读那部小说里的多米的故事,感觉和当时的你是高度叠合的。

林:《一个人的战争》我比较同意的是有自传色彩的作品。《北去来辞》不能用自叙传来概括!海红和我是有距离的,另外,这部作品无论从叙述角度、人物,包括海红的经历,都不是自传性的。比如,我自己的父亲是我三岁时去世的,也不是死于精神病。

孙:但是否可以说,这一部作品让我们看到了多米已经成长为海红?

林:这个还说得过去。因为成为了海红,所以她的世界开阔了,人生境界提高了,对人对世有了悲悯,而且可以容得下许多东西了。以前,或者说对多米来说,她的心是容不下这些的。

孙:那我接着要问一个问题,作为最早被划在女性私人写作这个类型的作家,现在对这个称谓有什么看法?

林:这个标签太难受了,用在早期的作品也许还凑合,但现在,包括女性主义,我都觉得把我圈得太死了。这样来看一个作品,不知会损耗多少东西!《北去来辞》,当然更不是女性主义可以概括的。

孙:看小说中描述海红和道良一起去乡下,又一起返回。我感觉她的生活慢慢落地了。年轻女孩往往觉得,生命中只有爱情一件事。慢慢成长了,会觉得还有很多值得珍视的,比如亲情,比如文化的归属感。包括写字、劳动。甚至自己种植的小东西收获时的喜悦。看你描述到这些,我其实已经能知道你近些年的生活,也是慢慢落地的状态。

林:是,落地的感觉太好了,2009年我到湖北农村拔花生,栽棉花,干得每天一身汗,特别愉悦。人是要每天劳动的,见见阳光,出出汗。

孙:还是要把自己打开,和真实的事物发生联系。

林:及物。及物很重要。人老处在形而上,会疯掉的。虽然说内宇宙无限广阔,但其实没那么无限,而且即使有,也是从外面来的。从历史中来,从你的文化中来。是外在的映照。

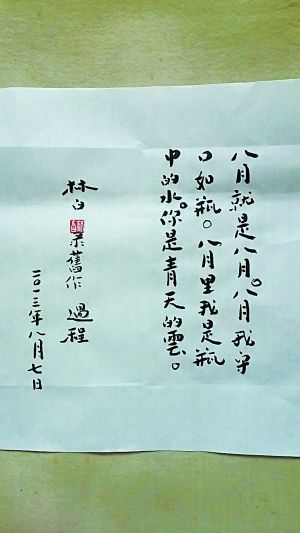

孙:说到文化,我发现一件有趣的事情,当代很多作家都开始写字画画了。我也经常看你在微博上晒书法,《北去来辞》扉页用的就是你的书法作品。我的字很差,但我能想象练书法带给你的生命喜悦。

林:书法真的能带给人文化安定感。以前我也临帖,但临的是唐楷,后来有朋友提醒我唐楷已经是书法的末端,该从源头临起。我前一段到云南小住,跟着朋友的孩子做了三件事,一是打坐、二是念咒,三就是练曹全碑。回家后下笔,发现字就变了,再没以前那么僵硬了。原来字的变法,是和人的心境状态有关的。

在此我还想回应年初微博上看到的有读者说《北去来辞》不提供出路的看法,我认为海红精神上是有出路的,她一定程度上破除了我执,虽还远不够通透,但有解放感和喜悦感,所以雨后的沙石路面才是“崭崭如新”。