《驿路传奇》:湘女的边地书写

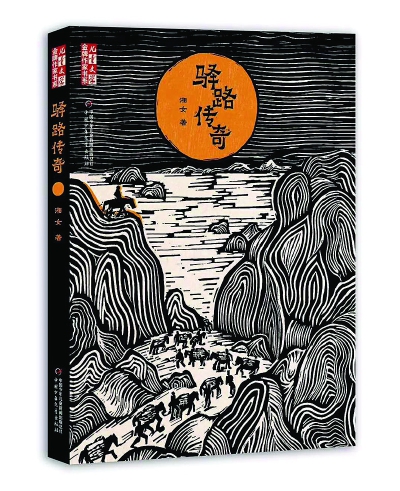

《驿路传奇》湘女/著,中国少年儿童出版社出版

进入新世纪后,湘女的创作渐入佳境,开始为更多的人所关注。湘女的创作数量上算不得多,但质量一直很稳定,而且重要的是,她的创作云南边地特色浓郁,个人标识十分鲜明。

《驿路传奇》就是这样的一部作品。如书名所示,这是驿路上的传奇故事,驿路具体说就是滇南边地的茶马古道。既是茶马古道上曾经发生的、距离今天已有些遥远的故事,传奇性自然就必不可少了。

这种传奇性,体现在修辞上的直接带入感:“听说”“据说”“传说”“从前”“很久很久以前”……同时更体现在题材上,虽然每个故事不尽相同,但几乎所有故事都充满了似有似无、真真假假的神秘感。阿宝与通人性的猴子,从少年至老年,似断非断、看得见和看不见的情感经历。在雪狼出没的雪门坎,年轻的巴郎与心爱的女孩失之交臂,自责、内疚、痛不欲生,甘愿穷尽一生守候。飞贼老刁不盗马、不抢货、不伤人、不偷钱、不偷马料、不掀驮子、不扛走驮包,只偷吃的。赶马人对他一点也恨不起来,只有老三爹恨他,因为他最爱偷老三爹家的东西。可是,这个飞贼老刁竟然是个孩子,更奇的是这个飞贼老刁竟然是老三爹的儿子……传奇性无处不在。

《驿路传奇》这部书讲述了十余个故事,这些故事有的采用第一人称叙述带入,有的采用第三人称讲述,但无论采用何种人称叙述方式,故事中都有一种让人亲近的在场感。在第一人称叙述中,“我”是间接当事人。所以说“间接”,是因为“我”虽不是那些故事的“直接”介入者,但“我”到了那些故事曾经发生的现场,这些故事是“我”到现场后听来的,“我”是置身现场的聆听者和转述者。像《骑马坝》《雪门坎》《桫椤寨》《小马倌阿里》等就属这类作品。

有的作品“我”并不在场,采用的是全知全能的第三人称叙述。但由于场景、对话、习俗、地理方位、时空背景、特定人物关系等的传神复原和逼真描述,作品同样有一种身临其境的艺术效果。“我”是潜在的,“我”是潜在的陪伴者。此类作品有《白石岩》《木疙瘩村》《一把流浪的刀》《飞贼老刁》等。

良好的在场感自然容易让读者亲近故事,进而走入故事。

不过,我最想说的并不是“传奇性”和“在场感”。“传奇性”和“在场感”是这类作品的要素,但仅有这些是远远不够的。有的作品之所以读后感觉新鲜、奇异、刺激,却无从咀嚼,无从回味,其中非常重要的一个原因就在于作品缺乏当下意识。而这,也是这类写作最难处理和把握的地方。

《驿路传奇》的当下意识大抵体现在以下一些方面。

故事本身意涵的多重性。除了表层新鲜、奇异,有传奇色彩,故事本身还具有可供深入思考的内核。《一把流浪的刀》乍看讲述的是一把流浪的刀,一把马帮从法属东南亚殖民地国家弄回来的小洋刀,而实际上真正讲述的却说流浪汉钱老大、走失的马帮小伙计男孩阿发以及他们的人生。

讲述故事过程中的当下照应。《骑马坝》讲述的是很多很多年以前在一个叫骑马坝的山寨里发生的离奇故事,马帮头领的儿子阿宝在猴子的助力下名声大振,却被父亲赶走,很多很多年以后,父亲悔恨不已去世,老态龙钟的阿宝与猴子在故里再次相逢。而这个过去的故事,与叙述者“我”不无关联。“我”夜宿月黑风高的骑马坝,忽见一团黑影,毛骨悚然,房东老爹给“我”讲了这个故事。于是,“我”当下的惊恐与过去的离奇串联在了一起。

着力人物性格的刻画和塑造。故事是过去的,但人物却不独属于过去,成功的人物永远离不开当下。这也是优秀与平庸最大的一个区别,优秀的边地创作有栩栩如生的人物形象,平庸的边地创作只有猎奇的情节和故事。只有拥有当下意识的作品,才能超越故事表层,才能提供故事内里的咀嚼和回味。桫椤寨会在月亮上吗?有竹林、土楼,屋顶上开满丁香花,热热闹闹、熙熙攘攘的桫椤寨会在月亮上吗?相信,或者不相信,其实不重要。重要的是老山猫穷其一生的执着信念和追求。老山猫就这么朝月亮上的桫椤寨走去,他的马儿换了一匹又一匹,生意做了一茬又一茬,人也一年年长大,从少年到青年、中年、老年……那个桫椤寨一直没找到,但他坚信,桫椤寨一定存在,抢了他铃铛的月儿也一定存在。以至于,“我”真的相信桫椤寨就在月亮上,也真的相信那个小姑娘月儿还拿着他的九响铜铃。“我想象着,在那大山深处,古道苍凉,一个老人,牵着一匹老马,戴着一只月亮石手镯,披着毛茸茸的黑披毡,就像一只真正的老山猫,撵着月亮,神色坚定,脚步笃实,一步一步,走啊,走啊……”老山猫相信,足矣。老山猫相信意味主人公形象获得了确立,而主人公形象的确立则意味着作品获得了读者的认可。

着眼当代人情感的释放、慰藉和归宿。这也是此类作品书写的难点。这意味着作者必须在既有的史料典籍、民间传说中,进行筛选、甄别和梳理,去芜存菁,打捞吉光片羽,也即寻找出那些既有故事表层的传奇色彩又有可供当代人释怀和思考的故事内核,进而进行艺术加工、想象和创造。《骑马坝》中,阿宝和猴子的故事是离奇的,但更耐人寻味的是过了很多很多年老态龙钟的阿宝回到故里后作者的讲述。一天,寨子里来了一个奇怪的人,衣衫褴褛,头发胡子老长老长,赶着一匹磕磕绊绊的老马,驮着一些已经分辨不清的杂物,到处找自己的家。他就是当年失踪的阿宝。他已经很老了,孩子们都喊他爷爷,他认识的人,也都老的老死的死了。奇的是,没过多久,阿宝视如己出的猴子也出现了。它遍体鳞伤,浑身的毛几乎掉光,四只脚爪细得像干树枝。可是猴子已不认识它的主人了。在它的脑子里,永远只记得那个十三岁的阿宝呀。它紧贴着土墙,身子越缩越小,最后完全隐匿到黑暗中去了。“这天晚上,我做了一个梦。我梦见一只猴子,满身白毛,佝偻着腰,骑在一匹东倒西歪的老马背上,踽踽而行,苦苦寻找着那个叫阿宝的少年。”一个离奇的故事引出此般人生况味,实在让人感慨。很显然,这种感慨已远远超越故事本身的传奇性了。而这,也正是作者的艺术诉求。