-

西方女性主义文论的概述与背景

女性主义批评以反对父权制和性别歧视为根本目的,从政治、经济、教育、法律乃至文学传统上,揭示女性的从属和他者地位,具有较强的政治性和理论活力。纵观西方文学批评的发展,女性主义批评不仅参与了文学史和文学传统权威的标准重构,更从女性主体对话主体危机后的思想反思。

-

大众图书市场微降 成人虚构成亮点

在社交平台的推动下,成人虚构类、爱情奇幻小说和爱情喜剧小说成为市场宠儿,而独立出版商在童书、喜剧小说和日译小说带领下实现逆袭,带动英国独立出版商联盟跻身英国出版商收入榜单前四强。

ZUO JIA YIN XIANG

ZUO JIA YIN XIANG

01叶芝:“优秀的逃遁主义诗人”

叶芝早年一直与他母亲的家人住在斯莱戈郡。他们属于新教宗主派(即与本地爱尔兰天主教徒相隔离的英国后裔)。他父亲是著名的画家,他们举家搬到伦敦,叶芝就在伦敦上学;叶芝回到都柏林,是为了在艺术学院深造。1887年,叶芝重返伦敦,参加了“金色黎明秘术修道会”,这是一个涉及礼仪服装、宗教仪式、伊西斯乌拉尼亚圣殿的秘密团体。这个修道会研习巫术、神秘学、招魂术、占星术、炼金术和其他超自然领域,并且举行降神会。

02“爱的导师”奥维德

虽然自奥维德被流放之后,他的许多作品被勒令移出罗马的公共图书馆,但从公元9世纪开始,奥维德诗作的抄本又逐渐重现,并成为教会学校的拉丁文教材。从那时开他的影响力与日俱增,成为中世纪最受欢迎的古代作家之一。从文艺复兴时期起,他的诗作不断被译成各国语言,深刻地影响了西方文学、绘画、雕塑等多种艺术。他的作品游戏性与严肃性并存,成为后世了解希腊罗马神话的重要窗口,对西方传统影响深远。

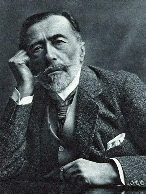

03约瑟夫·康拉德:一位世界公民的浪迹人生

康拉德不仅是《黑暗的心》的作者,还是一个有着20多年航海经历的海洋梦想家,一个从小就浸淫在“大俄罗斯帝国压迫阴霾”中的宿命论者,一个终于背井离乡而带着浓郁悲剧色彩的天涯浪子,一个最初只懂6个英文单词却最终享誉英语文学界的波兰人,一个辩称“小说即历史”的社会观察家,一个将写作的巨网洒向欧洲、非洲、南美洲和印度洋的全球化作家,一个对西方现代文明尤其是欧洲文明有着深深怀疑的批判者,一个最早捕捉到跨越大洲和种族的强权运作模式,并对剥削、暴政与伪善大声疾呼的世界公民。

04玛格丽特·卡文迪什:同时代人眼中的“另类”女作家

在同时代人眼中,卡文迪什无疑属于“另类”:在女性识字率几乎可以忽略不计的年代,她著述不辍,并且每一部作品都选择公开发表;在科学革命萌芽的时代,她敢于向皇家学会引以为傲的实验科学发起质疑和挑战;在女性以隐姓埋名为美德的社会环境中,她不仅大声疾呼兴办女子教育,而且身体力行,积极参与各项政治和社会活动。

《谜样的人生》:“她的生命拒绝自我浪费”

《谜样的人生》是阿加莎·克里斯蒂传记中涉及感情生活最多的一本书。作者向读者展示了一个感性的阿加莎。阿加莎通过她创造的故事,展现了自己的观点:“平等是通过不断的两性意志斗争实现的。恋人们总会吵架,我向他担保说,‘因为他们不理解对方。而当他们理解对方时,他们就不再相爱了。’”

来源:澎湃新闻|孙竹 2024/8/13

《反抗的忧郁》:他的复杂已然足够

这部小说讲述的依然是一个关于心灵、政治、哲学和混乱、失序、欺骗的故事:远道而来的“鲸鱼马戏团”驻扎在城里的科舒特广场,为城市带来一系列奇怪异象的同时也使之弥散着关于暴力的传说,可悲的是,传说终成现实,小城里的人因为迷失在马戏团领导者“王子”的谣言和谎言中,打破平静,发动暴动,使城市的一切都成为废墟,虽然暴力终被制止,但是小城里的人们也都深陷心灵的枯井。

来源:来源:文艺报|符 晓 2024/8/9

《入夜的声音》:体验一种与国族时代共振的书写

米亚·科托的短篇小说亦是这样一种承认“存在”的“庆典”,它打破叙事文学和诗歌的边界,用完全虚构但又极其可信的言说方式,赋予莫桑比克日常生活中大大小小的经历以真实可感的细节与情感,揭示那片土地上共存的复杂人性。

来源:澎湃新闻|金心艺|Dzolan2024/7/29

赋予生命中那难以言说的一切以声音

《有人将至:约恩·福瑟戏剧选》中的九个故事,九段平行的人生。地铁里日复一日卖唱的吉他男,秋日教堂墓园里偶遇的“男人”与“女人”,远离城市、不期望有人将至的“他”与“她”,一个夏日里出海未归的丈夫与饱受记忆纠缠的妻子……

来源:文学报|何晶2024/7/11

《梦游人》:一场集体梦游

《梦游人》是布洛赫首部长篇小说,被誉为“继《尤利西斯》之后不朽的杰作”。小说聚焦19世纪末至20世纪初欧洲30年的动荡岁月,以三部曲的形式塑造了三代“梦游人”。梦游人行走在清醒与深眠、现实与梦境之间,是社会价值持续崩溃的时代人们精神境况的浓缩。

来源:文艺报|王希铭 2024/7/10

《刽子手之歌》:金宇澄盛赞的非虚构经典

正是这样一个有暴力倾向的文学大师,却为另一位暴力罪犯书写了一部传世的杰作:《刽子手之歌》。诺曼·梅勒以新新闻主义文学创作手法,在1970年代推出了这部震撼人心的艺术精品《刽子手之歌》,在美国文坛引起了强烈的反响,至今依然对非虚构写作影响深远。

来源:上海译文(微信公众号)|邹惠玲 2024/6/21

契诃夫戏剧里的“黑暗森林法则”

《林妖》是契诃夫意图走出危机的一次不算成功的尝试,但在其创作和思想发展史上的地位却十分重要。它有自己的明确的剧情主线,表现出契诃夫作为一个接受过专业科学教育的医生和作家对俄国的地理文化、当时的社会历史环境和传统民族意识的独特思考……

躯壳、意志与灵魂

《迈克尔·K的生活和时代》以上世纪70年代末南非种族隔离为背景,虽然展现的是底层黑人主角的生存困境,但当代观众一样会对其中折射的深刻命题产生共鸣。

欧也妮·葛朗台的“幻灭”

《欧也妮·葛朗台》被法国文学界誉为一部“最优异的经典悲剧”,在人类迈入21世纪的今天,依旧扣人心弦。法国作家兼导演马克·杜甘声言:“欧也妮·葛朗台今朝还在跟我们恳谈”。

《好人赫德》:随波逐流的“末人”

该剧以“贫穷戏剧”的方式进行表演,演员穿着日常的服装,舞台上亦没有哗众取宠的设计,其简约的工业化实用风格带有现代主义坚硬、冰冷的特征,犹如一座包豪斯监狱,契合戏剧的主题。

《西线无战事》:突破战争文学范畴

雷马克用自己的作品阐释了这样一个事实,在战争创伤的阴影之下,即便是那些侥幸存活下来的人,也无法逃脱被异化为边缘人的困局,而其对个体在战后命运的关注,更展现出超越国别界限的人道主义立场。

世界文坛

世界文坛