《刽子手之歌》:一部被金宇澄盛赞的非虚构经典

《繁花》作者金宇澄曾经在一次采访中提到:“如果文学和时代同步,味道会淡很多,如果非虚构类作品有大量和时代同步的内容,就需要更多的激情去进行艰苦的取证和采访。”

对于非虚构作品经典,他曾多次盛赞美国文学巨匠诺曼·梅勒的《刽子手之歌》:“……他写了一个少年杀人案的审判过程,大概60多万字。这样的写作我们做不到,它是深度采访,成就了一部巨著。这样的写作是有意义的,但操作难度极高。”

他称《刽子手之歌》的“宏大叙事,巨细靡遗的记录精神,涉案的所有复杂人群,包括陪审团、司法人员、媒体等等形形色色的反映,大小通吃,摧枯拉朽,相当厚重……”

推崇《刽子手之歌》的中国作家不止金宇澄,董鼎山、梁鸿等几代作家都将这部作品奉为非虚构写作之圭臬。

中国人民大学教授、著名作家梁鸿曾评论:“《刽子手之歌》作品的非虚构文本的艺术结构,其对非虚构的‘真实性’充满矛盾的诠释传达了一种辩证性的存在,即非虚构文学中‘真实’的叙述性。”

四十多年过去了,这部记录美国轰动一时的真实罪案、堪称美国版《罪与罚》的皇皇巨著,到底讲了一个怎样的故事?诺曼·梅勒又是怎样一位极具传奇色彩的文学大师?

《刽子手之歌》是美国文学巨匠诺曼·梅勒1980年的普利策文学奖作品,被《华尔街日报》评选为“美国文学史上影响力最大的5部犯罪纪实作品之一”。小说记录了美国七十年代轰动一时的加里·吉尔摩杀人案的前因后果。1976年7月在美国犹他州普罗沃市,一个名叫加里·吉尔摩的假释犯仅仅为了发泄自己的怨愤,就残忍地杀害了与他素昧平生的一位加油站服务员和一位汽车旅馆经理。当时美国已有10年没有执行死刑了,吉尔摩本人强烈要求被判处死刑。随后他向当局争取他死刑的权利,这使他成为名人,也使他的枪决成为一场可怕的媒体狂欢。

小说以开创性的新闻语言,记录了七十年代震惊美国社会的“吉尔摩杀人案”的来龙去脉。梅勒通过采访与凶手相关的各方人士获得了大量珍贵的第一手资料,分析了整个事件的成因及影响,还原了凶手的生平经历及性格特征,也深刻剖析了其痛苦而扭曲的内心世界。本书篇幅恢弘、结构宏大,围绕着“吉尔摩杀人案”,巨细靡遗地再现了美国当代社会的生活,揭示了家庭和社会两方面对主人公的不良影响,以翔实的笔墨证明了正是“自私、欺诈、虚伪和商品化”的美国社会诱使加里一步步走上犯罪道路,最终导致毁灭。

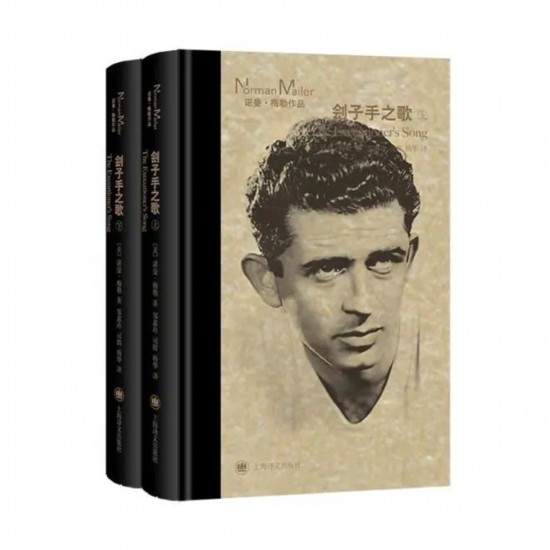

诺曼·梅勒(1923—2007)

诺曼·梅勒是二战后美国最伟大的作家之一。16岁入哈佛学习航空工程,1944年至1946年在太平洋地区服役,25岁即以《裸者与死者》轰动文坛。一生创作了30余部虚构和非虚构类作品,曾两度获得普利策奖以及美国国家图书奖,是一位纵横文学、新闻、电影、政治等领域全才型、斗士般的风云人物。他以独特又多变的作品风格和对文体的大胆探索,剖析美国社会中的病态现象;作品中有诸多硬汉式人物,具有很强的自我意识,被誉为“海明威第二”。2007年去世时被视为“美国文学巨人的陨落”。

目前上海译文出版社已出版“诺曼·梅勒作品”有:《裸者与死者》《硬汉不跳舞》《刽子手之歌》,待出版:《鹿苑》《玛丽莲·梦露》。

诺曼·梅勒曾公开承认自己效仿海明威,其张扬不羁的性格、跌宕起伏的经历与硬汉作家祖师爷海明威相比,也不遑多让。他一生曾六次结婚,生子无数;他负债累累、酗酒吸毒,最严重的一次暴行是他曾在酒后用刀刺伤过他的第二任妻子阿黛尔。当时,陷入狂暴状态的梅勒用一把刀子刺伤了她的心包膜,差一厘米就要了她的命。

好莱坞电影《声名狼藉》中有一个场景,作家杜鲁门·卡波特在跟社交名媛芭比·佩利谈论克拉特一家被杀害的案子,芭比问:“你去谋杀犯的牢房时不害怕吗?”卡波特回答说:“怎么说呢,不像跟诺曼·梅勒见面那么可怕。”

在另一部电影《工厂女孩》的开头,安迪·沃霍尔对忏悔室的教士说:“我正跟这个朋友说话。诺曼·梅勒走过来一拳打在他的肚子上,我当时很难过,想:为什么诺曼·梅勒揍的不是我?”……还有数不清的传奇故事,都足以证明梅勒从里到外都是一个与“暴力”不可分割的人。

正是这样一个有暴力倾向的文学大师,却为另一位暴力罪犯书写了一部传世的杰作:《刽子手之歌》。诺曼·梅勒以新新闻主义文学创作手法,在1970年代推出了这部震撼人心的艺术精品《刽子手之歌》,在美国文坛引起了强烈的反响,至今依然对非虚构写作影响深远。

以下为《刽子手之歌》译者之一邹惠玲的话:

一九七六年七月,美国犹他州普罗沃市接连发生两起凶杀案,一个名叫加里·吉尔摩(Gary Gilmore)的假释犯仅仅为了发泄自己的怨愤,就残忍地杀害了与自己素昧平生的一位加油站服务员和一位汽车旅馆经理。当年十月,吉尔摩被判死刑;十一月初,他表示放弃上诉,要求按照预定行刑日期处死自己。但是,他的母亲以及其他团体和个人出于不同的动机一再提出上诉,以致行刑日期数次推迟,直到一九七七年一月十七日吉尔摩才被枪决。这一死刑的执行打破了美国整整十年的无死刑记录。

吉尔摩本来是个普通的死囚犯,只是在他放弃上诉、表达了死的愿望之后,才逐渐引起了媒体的普遍关注。后来,吉尔摩生平故事的专有权落到了摄影记者兼制作人拉里·希勒的手中。在对吉尔摩、他的亲属、他的女友等进行了多次采访、积累了大量录音和文字资料之后,希勒邀请著名作家诺曼·梅勒(Norman Mailer, 1923—2007)撰写一部吉尔摩生平故事的纪实作品。梅勒接手这项工作后,亲身进行了几百次采访并仔细阅读了希勒提供的资料、吉尔摩的来往信件以及法律文件、警方档案等等,耗费近两年的时间写成了一部长达千余页的纪实小说《刽子手之歌》(The Executioner’s Song)。

《刽子手之歌》发表于一九七九年,一九八〇年获普利策文学奖。无论是在美国文坛,还是在传媒界,这部书都得到了广泛的好评。然而,人们也普遍注意到,在这部书中,梅勒的写作风格发生了根本性的变化。在梅勒以往的纪实小说如《夜幕下的大军》(The Armies of the Night, 1968)和《迈阿密与围攻芝加哥》(Miami and the Siege of Chicago, 1969)中,“自我是最重要的人物”,作为作者的梅勒既是叙述描绘者又是被叙述被描绘的主人公,他对自我的关注与宣扬是贯穿全书的主题。但是,在《刽子手之歌》中,作者的自我销声匿迹了,梅勒以一种不带个人情感色彩的超然态度客观地转述通过调查采访获取的第一手材料,语言“朴实,没有修饰,没有隐晦的比喻,没有联想和典故”。此外,这部纪实小说结构严谨周密,全书由上卷“西部的声音”和下卷“东部的声音”组成,两卷各分为七部,每部由十至二十页不等的若干章组成,每章又分为几节至十几节。这种条理性极强的布局使得该书线索清晰、叙述明畅,一改梅勒以往作品散乱、跳跃性强的风格。由于这一切,许多评论者认为,“梅勒在以前那些作者本人极为活跃的纪实小说中所明确表达的东西在吉尔摩的故事中消失了。在这个故事中,作者不再是无所不在的,而是悄悄躲在了一边”。甚至梅勒本人也声称,在创作《刽子手之歌》时,“我把我在三十年写作生涯中形成的态度和立场统统抛到一边去了”。

的确,《刽子手之歌》的写作风格与梅勒的前几部纪实小说迥然不同,但从基本的创作动因讲,《刽子手之歌》与梅勒的其他纪实小说,乃至他在此之前发表的全部主要作品一脉相承。纵观梅勒的创作,我们不难发现其作品具有一个显著的共同点:“源于梅勒对美国文化的持久关注”。不论是小说,还是纪实作品,梅勒的作品中大都有那种孤独、与社会格格不入、决意与主流文化相对抗的人物。通过这些明显带有作者思想印记的人物,梅勒明确表达了他对美国社会主流文化的态度,宣扬了他在《白色黑鬼》(The White Negro, 1957)中阐述的“嬉皮精神”。在那篇著名的文章中,梅勒把从美国黑人的生存哲学中汲取营养的美国式存在主义者—嬉皮士称为“白色黑鬼”,将他们描绘成一种勇敢、冷静、放任自我、具有潜在暴力倾向的人。在梅勒的其他纪实作品中,他大多通过极端的自我标榜把他本人的形象作为嬉皮精神的化身淋漓尽致地展现出来;而在《刽子手之歌》中,梅勒则精心刻画出加里·吉尔摩这样一个性格复杂的杀人犯形象,通过这个形象表现作为美国社会非主流文化一个重要侧面的嬉皮精神。在这一意义上,我们可以说,吉尔摩是梅勒在七十年代末塑造的又一个“白色黑鬼”。

“白色黑鬼”即嬉皮士诞生于美国社会非主流文化与令人精神窒息、丧失活力的主流文化的对抗之中,因而他们的一个主要特征是力图摆脱主流文化强加于他们的重重束缚,“四处漂泊,寻找通向反叛传统、复归自我的未知道路”。在《刽子手之歌》中,吉尔摩对主流文化的反叛、对复归自我的追求不仅表现在他对种种传统行为准则的不屑一顾、肆意践踏上,而且更集中地体现在他对以摩门教为代表的犹他保守社会的蔑视与反抗上。当吉尔摩的母亲因无力交税即将失去房产时,摩门教会不但没有理睬她的求救,反而趁火打劫,压价购进她的房产,使得她晚年只能在破旧的活动房中栖身。这件事在吉尔摩的心灵深处埋下了仇恨的种子。当他假释出狱、来到普罗沃这个摩门教的大本营之后,严厉而苛刻的摩门教义更加激起了他的敌意与怨恨。他酗酒,斗殴,偷窃,纵欲,专去涉足“那些被正人君子不假思索地指责为违法、邪恶、畸形、病态、自我毁灭或堕落的精神荒野”,因而与严守教规的摩门教徒屡屡发生冲突。这种冲突逐渐升级,直至两位摩门教徒成为无辜的受害者。对吉尔摩的两次谋杀,梅勒本人认为,“在犹他,你很容易分辨出虔诚的摩门教徒,他们具有某种表情……吉尔摩有一个信奉摩门教的母亲,又是在盐湖城度过童年的,我认为对他来说,认出摩门教徒并不难。因此,他很可能是故意选择摩门教徒作为谋杀对象的”。我们可以这么推论,摩门教徒及其信仰代表着犹他这个秩序井然、恪守传统的保守社会。吉尔摩出狱来到这个地方后,发现自己再次置身于一种牢狱般的氛围之中,摩门教那些束缚自由的教义仿佛就是这儿的狱规,而摩门教徒则好像成了时刻严密看管着他的狱卒。这种处境既使他感到窒息,更使他生出越来越压抑不住的反抗欲,实质上是这种反抗欲最终导致两个与他毫不相干的摩门教徒惨死在他的枪口之下。所以,尽管吉尔摩从未正面表达自己对摩门教的态度,也未明确解释自己的谋杀动机,但我们可以把他的两次谋杀视作他个人对作为主流文化象征的摩门教的盲目反抗,视作一种挣脱社会超我的约束、努力实现自我的极端行为。从这个角度出发,我们就不难理解为什么吉尔摩在死刑之前宁可让天主教牧师为自己举行临终弥撒,也不愿接受摩门教牧师的劝戒。他是在以这一行为向世人宣布,他至死也没有向摩门教低头屈服。

然而,如梅勒在《白色黑鬼》中所指出的,嬉皮士与主流文化对抗“仅仅是为了达到自我满足这个目标”,因而对他们来说,“唯一的道德标准是无论何时何地一有可能就去做自己感觉到的事情”,实现“利己主义的野心”。吉尔摩正是这种一切以自我感觉为转移的嬉皮精神的身体力行者。他自少年时代起便追求嬉皮生活方式,“我留着个鸭尾巴头,抽烟,喝酒,注射海洛因,吸大麻,服用可卡因,打架斗殴,追逐调戏漂亮小妞……偷,抢,赌……”。长大成人后,“他的自私简直难以形容,并且他绝对不愿考虑他人的需要”。他看电影看到高兴处可以跳起来满嘴脏话大喊大叫,而且并不认为这种行为妨碍了全场观众;为了寻开心,他可以在好友脖颈上先文上一个裸体小人,后来又改成一只三头公鸡,弄得人家从此不敢在人前露出脖颈;假释出狱后他不仅在姨父弗恩家白吃白住,而且常常拿弗恩的钱到外面寻欢作乐,却全然未考虑到弗恩窘迫的经济状况。在与女友尼科尔的关系上,吉尔摩这种极端自私的品性表现得尤为明显。当尼科尔因时常遭他毒打而躲起来不愿再与他来往时,他竟口口声声要杀死尼科尔。后来他被捕入狱后,又给尼科尔写了许多封信,情真意切地向她表达爱情,实际上却是要阻止她与别的男人来往。更有甚者,为了不让他人占有尼科尔,他竟引诱尼科尔与他一起殉情自杀,使得尼科尔由于大剂量服用安眠药造成严重的脑损伤;他自己却只服了二十粒药,“并没有真的打算杀死自己”。直到临刑前夜给尼科尔录最后一盘录音带时,他仍试图说服尼科尔在自己的死刑之后自杀,到来世去与他相会:“我想几个小时后我就要死了……我就能自由了,我就能和你在一起了……我不在乎你是不是想活下去……我只要你属于我。”显然,如书中一位精神病医生所指出的,支配着吉尔摩的是“以自我为中心的道德观”。和五十年代的嬉皮士一样,他的所作所为,“无论隐藏在何种伪装之下,都体现了旨在满足自己直接愿望与欲望的尝试”。

为了自我感觉的满足,嬉皮士们往往不惜付诸暴力,因而嬉皮精神的另一主要方面是“无论付出多大暴力的代价也要复归自我”。在这一方面,吉尔摩这个人物也是具有代表性的。先前坐牢时,他常常用铁管、匕首等行凶伤人;保释出狱后,他又数次为了区区小事和人打得头破血流;最后在失去尼科尔后为了发泄怒气连杀两人。从表面上看,吉尔摩的这些行为和其他普通的犯罪没有多大区别,但若追根求源,他对暴力的认识却具有鲜明的嬉皮特点。其一,在暴力行为上他没有是非道德感,给别人造成了致命的伤害“却丝毫没有感到自己是在犯罪”。不仅如此,他还常常炫耀自己那些令人发指的暴行,诸如捅了一个黑人五十七刀、把烧红的烫发钳插入受害者肛门等等,以此标榜自己是个强者。其二,他把暴力行为看作一种合理的宣泄方式,“杀人就是杀人,是怒气的发泄,而怒气是没有理智的—所以对谁发泄怒气又有什么关系呢?”他对自己谋杀罪的这番解释表明,他认为对受自我感觉支配的暴力行为不应用理智加以约束。其三,也是最重要的,他像梅勒在《白色黑鬼》中所指出的那样,“把暴力行为视作开辟成长道路的精神净化”。在一封信里吉尔摩写道,那两次谋杀使他“第一次自觉地承认这个疯狂的真理”,使他“开始成熟”。这即是说,在吉尔摩的心目中,暴力行为不仅是实现自我的手段,而且是获得精神成熟的途径,所以只有“果断地用暴力方式解决问题”,才能够获得满足的喜悦,才能够认识自我、成为自我。

付诸暴力是需要勇气的,因而五十年代的嬉皮士对海明威的硬汉哲学推崇备至。他们认为,若要在一个邪恶的世界里以极端行为复归自我,取得嬉皮意义上的成功,“必须具备异乎寻常的勇气”。吉尔摩也是这样一个极为看重勇气的人。“我也从来不是个胆小鬼,我一直在抗争—我不是这一带最强悍的恶棍,但我一直挺直腰杆站在男子汉的行列中。”不过,与五十年代借助勇气求得生存的嬉皮士不同,吉尔摩的勇气主要表现在毫无畏惧地迎接死亡上。他原本是个地位低下的普通罪犯,在人们对凶杀已经习以为常的美国,他本来很可能默默无闻地在死囚室里度过余生,但由于他被宣判死刑后放弃上诉,表示要“带着一个男子汉的体面和尊严”接受死刑,因而一跃成为轰动全国的新闻人物。当他的家人以及各种社会团体为了他的案子或上诉或奔走呼吁时,他却不仅镇定自若地等待死刑,而且以自杀、绝食、发表要求处死自己的谈话或声明等手段逼迫有关方面按期行刑。他这种弃生求死的坚定决心或许源于他所信奉的灵魂转世说,或许仅仅由于他不愿在监狱中度过余生,但无论如何,他面对死亡表现出的惊人勇气使他虽然身为一级谋杀犯却逐渐赢得了广泛的同情,以至于到了执行死刑的前夜,“人人都喜欢加里了,甚至以前对他嗤之以鼻的人也不例外”。也正是由于吉尔摩一直保持带着尊严赴死的勇气,他的社会地位逐渐上升,由一个为社会所不齿、听候法律发落的罪犯摇身变成能够超越、驾驭一切的“圣徒”。他虽然完全失去了人身自由,却能够巧妙地周旋于各个媒体之间,“通过控制自己的生死操纵新闻界”,使自己成为举国关注的新闻焦点。而在与法律、与犹他州、与保守派和自由派势力的较量中,他凭借带着尊严赴死的勇气取得了最后的胜利,以从容镇定迎接刽子手子弹的行为向世人宣布:“社会没有摧毁他,他依然是男子汉,他没有被摧毁。”

如以上所分析的,吉尔摩的所作所为充分表明,他是一个继承了五十年代嬉皮精神的“白色黑鬼”。而引起梅勒兴趣的也正是这一点。尽管梅勒声称,在创作《刽子手之歌》时,“我完全置身书外,我所采用的材料全都来自采访和文献”,但从书中所谓客观描述的字里行间我们仍然能感觉到梅勒对吉尔摩的赞同与认可。其实,梅勒之所以在书中对受害者们的遭遇一笔带过,却不惜笔墨把吉尔摩塑造成一个艺术天才、一个具有超人勇气的圣徒,就是因为吉尔摩体现了梅勒本人十分赞赏且大力提倡的嬉皮生存哲学。对梅勒来说,“不管加里·吉尔摩是好是坏,他是在创造历史”,他是把吉尔摩作为一个代表美国七十年代非主流文化倾向的典型展示给读者的。因而,虽然《刽子手之歌》以一个残暴的杀人犯作为主人公,且又以写实手法描绘了美国社会庸俗、卑劣、丑恶的一面,但这本书对我们了解研究美国社会,尤其是与这个社会主流文化相对抗的非主流文化,还是大有裨益的。

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。