王帅:棉田上的红日

1959年6月,豫西大地已经酷热难当,陈梦家(1911年-1966年),这位著名的新月诗派诗人、考古学家,在作为“右派”被下放劳动数月后,终于被批准用他了解的乡间土话写下一段段唱词——将革命历史小说《红日》改编为豫剧剧本《红日》,且可计入工时。

收藏家、芸廷艺术空间发起人王帅陆续以文字记录了收藏近现代文人手札墨迹的心境与琐事,本文所记陈梦家创作豫剧剧本《红日》及其后被收藏的往事。

1947年的陈梦家

红日初升的时候,陈梦家暗自庆幸:他不必去炎热的棉田里干活了。农场领导已经批准他每天可以用半天的时间写剧本,而且计入工时。宿舍里其他人已经出工了,陈梦家可以享受一上午独处的安静。

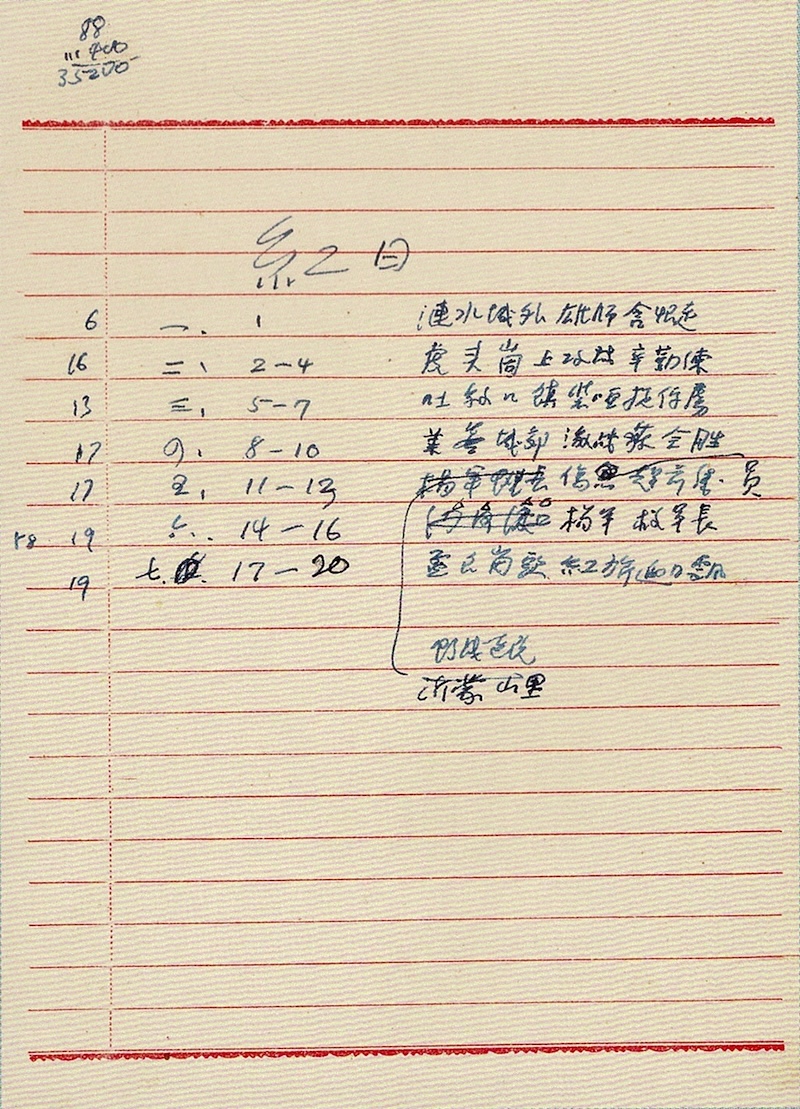

在一页红格稿纸上,陈梦家开始编写剧本《红日》的开场:

1946年深秋的一天,在苏北涟水城外的一个小村子里几个又累又饿的解放军战士走进村民胡老爹的家里,想要休息一会儿。胡老爹指着炕桌上仅剩下的一碗山芋茶(清水煮红薯),抱歉地和战士们说:“家里人都走了,没人帮你们做饭,也没有什么给你们吃。”

写到这里的陈梦家,一定很饿。

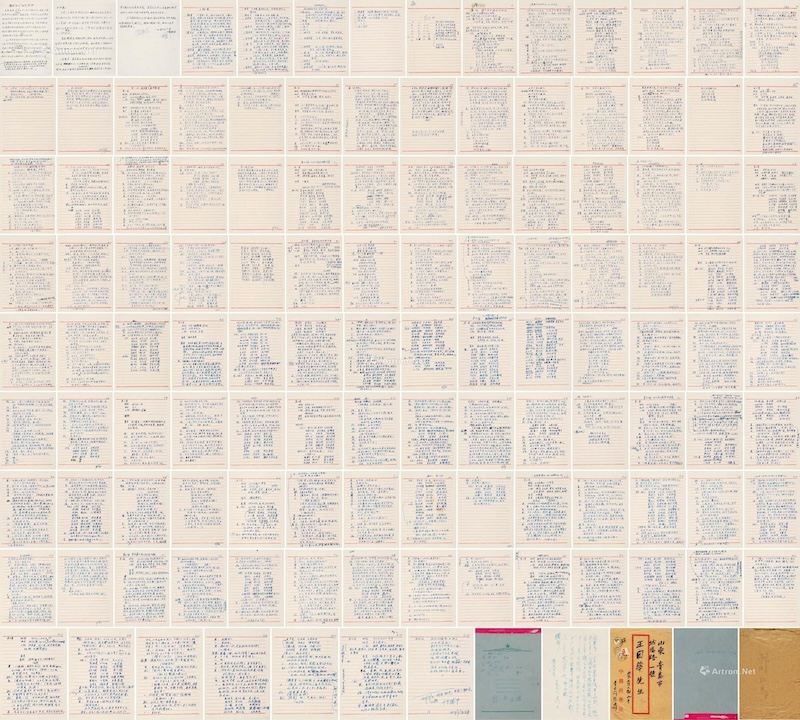

陈梦家豫剧剧本《红日》手稿

棉花

陈梦家不可能不饿,这里是1959年的河南农村,“三年自然灾害”的重灾区,他周围的每个人都在挨饿。

陈梦家是头一年的12月来到这里——河南洛阳白马寺镇十里铺村植棉场的。在这片一望无际的棉花地里,他要劳动满一年,作为对他此前“右派”言行的反省。

豫西自古并非棉花产地,但20世纪50年代后,在“爱国家,种棉花”口号的感召下,这里魔术般地被开垦出大片大片棉田。陈梦家从未想到他对汉字改革的几点不同意见会把自己送到这片棉田里。

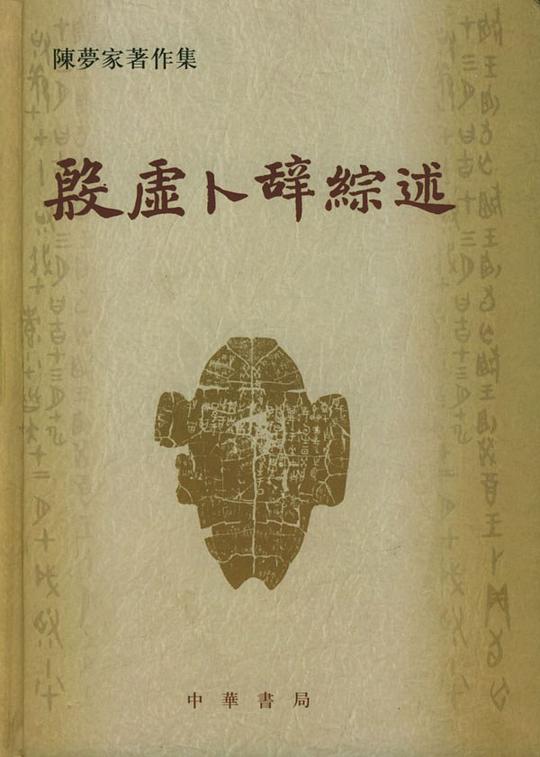

对于脚下的中原大地,陈梦家并不陌生。从这里向东北走不到300公里,就是安阳殷墟遗址。他曾两次前往殷墟遗址实地考察,并以这批资料完成了其考古学巨著《殷虚卜辞综述》。而今天,他在这片土地上的劳作已经不是寻找甲骨,而是种植棉花。

陈梦家在中国科学院考古研究所办公室(1955年商承祚拍摄)

枯燥而繁重的田间作业在考验着陈梦家的身体和意志。棉花地里总是有干不完的活儿:冬天揪干桃能把指甲揪出血,而春天蹲在苗床里打营养钵,又能活活把人的腰累折。陈梦家咬着牙熬过一天又一天,数着回家的日子。

身体上的劳累还在其次,让陈梦家更难忍受的是精神上的孤寂。放工之后只要有时间,他都要给北京的妻子赵萝蕤写信。他知道此时妻子的境况并不比自己好多少,在一次次疾风暴雨般的政治运动之后,这位当年燕京大学的“校花”已经患上严重的精神分裂症。

陈梦家与赵萝蕤(1936年)

1958年3月9日,在下放到植棉场近3个月后,陈梦家写信宽慰妻子:“你昨日打了一针,是否已有进步?盼望没有事了。还是多休息几天。凡事不可过分紧张,过分求全,过分生气,如此对身体才好。我的性急毛病也好了一些,有些事要看开点,马虎点。我们必须活下去,然必得把心放宽一些。”

就在陈梦家和妻子共勉着“看开点、马虎点”,决心“必须活下去”的时候,一件意外的事情却闯进了他枯燥的下放生活。

豫剧

在物质食粮极度匮乏的那个年代,精神食粮却意外的丰富起来,在被饥馑折磨的广大乡村,“新民歌运动”和地方戏剧蓬勃而起、遍地开花。

陈梦家所在的白马寺镇十里铺村,也经常能看到农村业余剧团巡回演出的豫剧。这对于陈梦家这个豫剧迷来说,无疑是件天降的幸事。

几年前,一个偶然的机会,陈梦家在北京吉祥剧院观看了一场河北曲周县豫剧团表演的《三拂袖》,从此迷恋上这种地方戏剧。那段时间他在《人民日报》副刊上先后发表了三篇有关豫剧的评论,认为豫剧“好听好看、情节有趣”,胜过文辞“酸涩刻板”的川剧和京剧,国家“对它的提倡不够”。文化学者赵珩当时不到10岁,他至今还清晰记得陈梦家拉着他全家去看豫剧的情形。

1959年下放的日子里,乡间剧团的演出给身心憔悴的陈梦家带来莫大的慰藉。在那些劳累和饥饿的夜晚,剧团演员的唱腔一遍又一遍萦绕在陈梦家的心里,这些旋律渐渐累积成一种冲动:我可以写一部自己的豫剧剧本啊!

陈梦家无法遏制这种创作的冲动,当他最终把这个想法汇报给农场领导后,农场领导竟不可思议地批准了他这个“右派分子”的创作请求。

那位农场领导当时出于何种考虑我们今天已经无法查证,我们所了解的是当时植棉场也在组建自己的豫剧团,农场领导也许只是想让新剧团拿到一个“革命”的剧本。

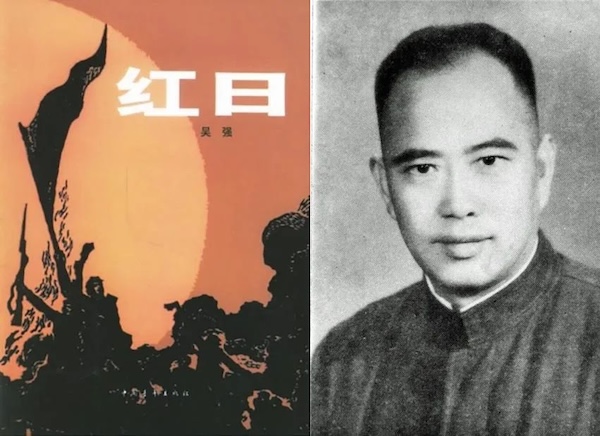

小说《红日》封面及其作者吴强

陈梦家的新剧本改编自风靡一时的革命历史小说《红日》,小说叙述了1947年到1948年国共内战期间华东野战军在山东孟良崮一举歼灭国民党整编74师的故事。陈梦家选择将小说《红日》改写成豫剧剧本也许是农场领导的要求,也许只是他当时手头刚好有一本《红日》的小说。

领导给出的条件相当宽裕:陈梦家每天可以抽出半天时间写作,写作时间计入工时。这不但能让陈梦家在繁重的体力劳动中得以稍作喘息,而且可以投入到自己熟悉、喜爱的文字创作中去。

为了让剧本适合乡村剧团在田间地头演出,陈梦家尽量简化情节,以保证演出只需要最简单的道具和布景。跳出原著的宏大叙事,《红日》剧本只聚焦在两个班的基层战士身上。剧本对白使用小说原句,而唱腔则在河南梆子的基础上融入洛阳曲子,陈梦家相信这会是一部好看的现代戏。

6月的豫西大地已经酷热难当,这位民国新月诗派的领袖挥汗如雨,用他了解的乡间土话写下一段段唱词。

诗人

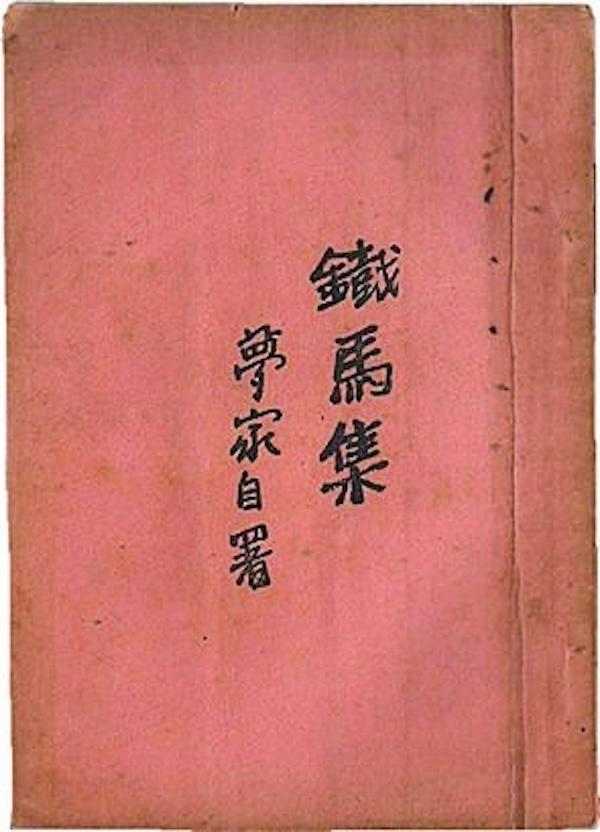

陈梦家写出轰动诗坛的《一朵野花》那年刚刚18岁,那时他还是南京中央大学的一名学生。

这位出身基督教家庭的少年在现代诗歌创作上所表现出的才华立刻引起闻一多、徐志摩甚至胡适的关注,他诗歌中“纤细轻逸”的文词、闲静悠远的意象以及整饬的音节和韵律感染了一代年轻人,也让他迅速和卞之琳、林徽因等人一起成为“新月派”诗歌后期的代表性人物。

陈梦家诗选《铁马集》

然而“一二八”的战火却把这位年轻诗人从风花雪月的创作中拉入现实:1932年1月28日午夜,日本海军陆战队突袭上海闸北,国民革命军第19路军奋起抵抗,国民政府领导人蒋介石发表《告全国将士电》:“我全军革命将士处此国亡种灭、患迫燃眉之时,皆应为国家争人格,为民族求生存,为革命尽责任……”事件爆发几天后,陈梦家便将诗稿托付给一位朋友,匆匆赶赴淞沪前线,并被安排做抢救伤员的工作。前线战士流血牺牲的残酷场面对年轻的陈梦家刺激很大,所以27年后他在自己的《红日》剧本里,才能借国民党少校营长张小甫劝降的口中喊出:我希望和平,我恨战争!

“一二八”战事结束后,陈梦家不再沉迷于诗歌创作,而是在老师闻一多先生的指导下,开始了甲骨文研究。那些4000年前镌刻在龟甲、牛骨上的占卜记录在陈梦家的眼前打开了另一个世界的大门,让他感叹祖先文明的深远、绚烂和浩瀚。他在给胡适的信中写道:“这五年的苦愤,救疗了我从前的空疏不学,我从研究古代文化,深深地树立了我长久从事于学术的决心和兴趣,亦因了解古代而了解我们的祖先,使我有信心在国家危急万状之时,不悲观不动摇,在别人叹气空愁之中,切切实实从事于学问。”

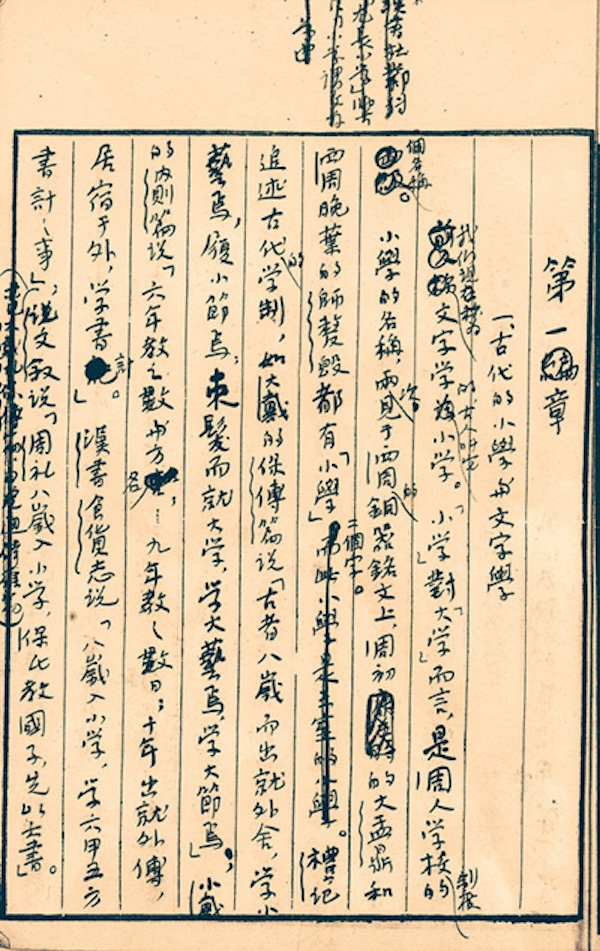

陈梦家《殷虚卜辞综述》(1956年)

陈梦家《中国文字学》手稿

1937年春天,陈梦家随闻一多先生赴安阳殷墟遗址考察。那一次,他的脚第一次踏上了河南的土地。

22年后的夏夜,陈梦家在距离殷墟300公里之外的农场宿舍构思剧本新的情节。在这闷热、漫长的夏夜里,陈梦家开始思念自己的妻子,思念妻子按下琴键时的悦耳音符和小院里弥漫的荷花清香,思念浸淫在自己人生中所有诗情画意的吉光片羽。

弹钢琴的赵萝蕤

在陈梦家《红日》手稿的最后一页,画着一个个“正”字,这是他记录时间的方式:每“完成”一天,就画一笔。那些长夜、那些思念、那些痛苦、那些忍耐,都在那一横一竖里完完整整地保留到今天。

“万里长空,片片白云飞。

萧萧枯叶,但见大雁回。

辞别了苏北平原,青山绿水。

到山东但见重山,山外峰回。”

在陈梦家诗意的笔下,一队解放军战士正在奔赴鲁西南战场。

文字里的天气很凉爽,文字里的人青春烂漫、朝气蓬勃。

陈梦家豫剧剧本《红日》手稿

红日

1959年6月29日,陈梦家的豫剧剧本《红日》完成了。

几分钟前,蜷缩在孟良崮一个山洞里的国民党整编74师师长张灵甫拒绝了部下的劝降,饮弹身亡。解放军战士杨军、罗光等把红旗插上孟良崮主峰。

“人民战士个个是英雄,飞跨沂蒙山万重。

打上了孟良崮,打死了张灵甫,

消灭七十四师立奇功。

红旗插上了最高峰!”

陈梦家哼着唱腔写下了最后一个字。

根据手稿最后一页的记载,陈梦家花了9个半天读原著、19个半天创作剧本,后来又花了9个半天修改誊录。手稿最后的落款写着:

1959.7.11修改抄定,共用了18天又1/2。大热,十里铺中。

很难想象那一刻陈梦家的心情,一方面他完成了人生中第一次剧本创作,另一方面剧本完成也意味着他的创作时间已经结束,他又要全天呆在棉花地里劳动。

没有记载证明这部剧本被任何剧团使用过,包括植棉场的剧团。农场领导为何宁愿让陈梦家18天又1/2的工时浪费掉也不用他的剧本,我们不得而知。也许后来形势更加紧张,那些领导们不愿意受到这个“右派分子”的牵连。

我们知道的是这个5万字的手稿被陈梦家打包到行李里,5个月后背回了北京。

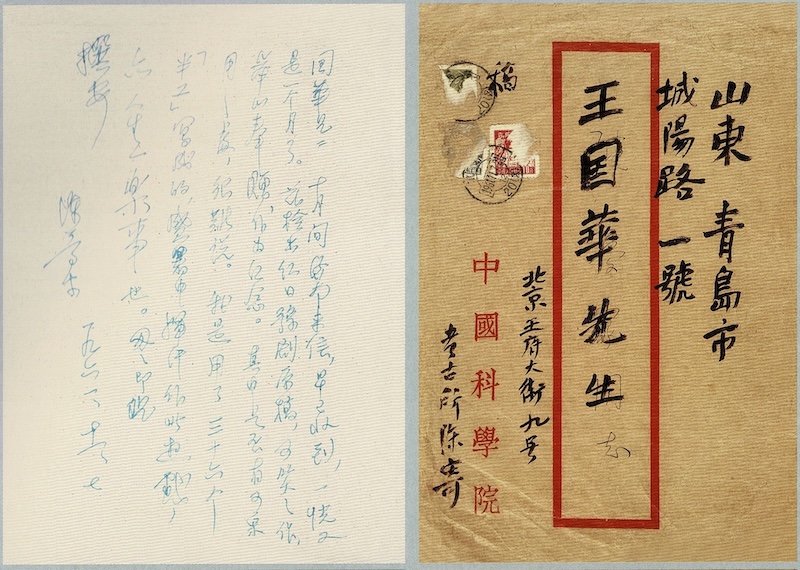

又过了一年,陈梦家把《红日》剧本手稿寄赠山东青岛的学者王国华,王国华和父亲王献唐是陈被划为“右派”后,很少还有来往的朋友。陈梦家在手稿的附信中写到:“兹检出红日豫剧原稿,可笑之作,举以奉赠,作为纪念。”

显然,陈梦家不想保留那段下放岁月的任何记忆,也不认为这部自己唯一撰写的剧本还有什么使用价值。

形势和陈梦家预想的一样。

五年后,“文革”爆发,孟良崮战役的指挥者、时任江苏省委书记江渭清被打倒,小说及电影《红日》被批判,原著作者吴强被投入监狱10年。

王国华的儿子王福来回忆说,形势最紧张的时候,父亲用一个小炉子把陈梦家的大部分来信都烧掉了:“我父亲和陈梦家之间大约有三四十封通信,我父亲看一遍烧一封,看一遍烧一封,就是拿起这封信的时候,我父亲想了半天就揣在怀里,……连夜出去了”。

1983年,王国华去世。王福来在父亲床下的箱子里又找到《红日》的手稿和附信,应该是“文革”结束后,王国华又把它们取回来了。

陈梦家给王国华的信

2019年12月18日,《红日》手稿在上海朵云轩2019秋季艺术品拍卖会上被拍卖,成交价74.75万元。至此,豫剧《红日》和它背后的故事才又重见天日。

此时,距离陈梦家背着这部手稿离开植棉场已近六十年,一个甲子。

沉默

完成了《红日》剧本后,陈梦家在植棉场的日子依然是难过的。

他最担心的还是病中的妻子,虽然上下求告,但他给妻子调动工作的努力还是失败了。他不知道此刻的妻子,那个16岁就名动京华、23岁翻译出艾略特长诗《荒原》的才女正在遭受怎样的煎熬。

一九四七年,陈梦家、赵萝蕤夫妇在美国合影

从1959年11月25日他写给妻子的信中,我们知道陈梦家白天参加劳动,晚上还要参加会议,“找典型人做对象,教育群众。”“典型人”大概率就是陈梦家本人,只是他不想把自己被批斗的事情告诉妻子。这时候的陈梦家一句话都不说,而且,已经很久没说过话了。

“希望平平安安的,在年底以前回家吧。看光景,我们是要住满十二个月才允许回去的。”从最后一句,我们可以看出陈梦家度日如年的心情,尽管离回家的日子还不到一个月了。

已经决心凡事“看开点、马虎点”,而且学会“终日无议,根本不说什么”的陈梦家没有挺过之后的浩劫。

当他最终发现既保护不了自己、也保护不了妻子的时候,便只想尽快离开这个世界。

1966年8月24日,他服毒自尽,却被抢救过来。同日,“人民艺术家”老舍在距他家不远处的太平湖投湖自尽。9月3日,他再次在家中自缢。同日,千里之外,翻译家、教育家傅雷夫妇在上海家中自缢。

那个时代容不下一个少年成名、清高孤傲、口无遮拦的诗人陈梦家,也容不下许多像他或者不像他的人。

十二年后,陈梦家被平反,和陈梦家一起平反的,还有作家吴强和他的《红日》。

1957年5月,夏鼐(右三)与考古研究所老专家苏秉琦(左一)、陈梦家(右一)等合影

希望

1960年年初,《红日》完稿5个月后,陈梦家终于盼来了结束劳动、返京工作的通知。

兴奋之情溢于言表的陈梦家早已等不及了,事实上考古所对陈梦家的业务能力依然重视,不久之后他就投入到了武威汉简的整理和研究工作当中。在植棉场劳动的一年中,他在心中构思的几篇论文也要尽快完成。更重要的是,他终于能够照料亲爱的妻子了。

《武威汉简》

几天前的《人民日报》发表了题为《展望六十年代》的新年贺词,贺词热情洋溢地憧憬:“无论在中国和世界,过去的十年却经历了伟大的、深刻的变化,而新的十年在我们面前展现着无限的光明和希望。”这样的言语让陈梦家振奋而感动。这一年陈梦家虚岁50了,前半生种种遭际如过眼流云,他决定踏踏实实过好后半生,也在新的十年去迎接自己“无限的光明和希望”!

那一天的清晨,陈梦家背着行李走出农场宿舍,踏上回家的路程。

路边是他熟悉的、无边无际的棉田。他那时不会想到,因为豫西根本不适合种棉花,几十年后,这些棉田将消失跆尽。望着眼前的原野,陈梦家想起了自己18岁那年写下的《一朵野花》:

一朵野花在荒原里开了又落了,

不想到这小生命,向着太阳发笑,

上帝给他的聪明他自己知道,

他的欢喜,他的诗,在风前轻摇。

一朵野花在荒原里开了又落了,

他看见春天,看不见自己的渺小,

听惯风的温柔,听惯风的怒号,

就连他自己的梦也容易忘掉。

冬风萧瑟的棉田上,一轮红日冉冉而生。

陈梦家在清华大学