-

韩小蕙:说初唐侍御史王义方

王义方(615年—669年)在世的55年,是唐初李渊、李世民、李治祖孙治下的三朝,相比较许多昏庸和荒淫帝王,这3位皇帝还算听得进谏言,也还有肚量招揽人才,任用贤臣与清官。

-

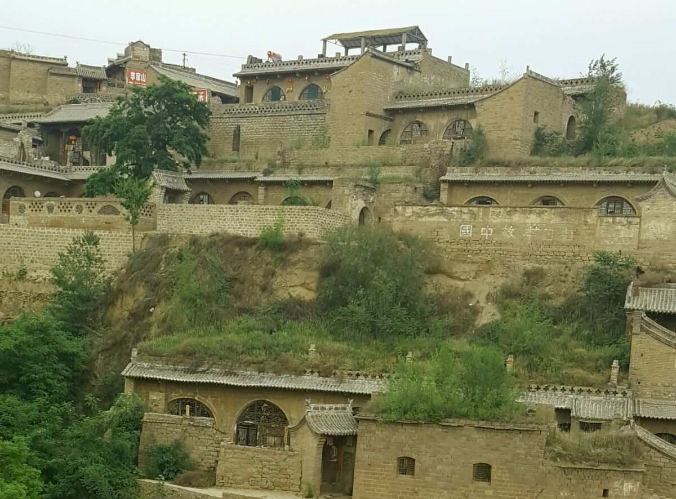

炮火中消失的“上海动物园”

位于上海老南市文庙的这家动物园,作为中国人自行创办的第一个现代意义上的大型动物园,可谓生不逢时。“八一三”淞沪战事爆发,在炮火肆虐下,它与国人一起遭逢动荡与磨难。

ZUO JIA YIN XIANG

ZUO JIA YIN XIANG

01【温故】七月,生命应该燃烧起火焰

一方面是基于对历史的反省而痛恨极左思潮,对现实有着强烈的批判意识;另一方面则是极左思潮在父辈身上留下烙印之深,乃成习惯。回到读者的讨论,如果搁置传记文学写作伦理问题,更关键之处恐怕是,子一代如何能避免父一代的“尴尬”以及“狼狈”?

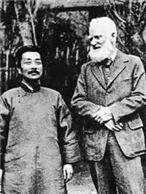

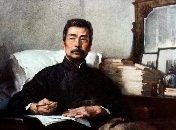

02自由的真与伪:鲁迅1933年杂文里的萧伯纳间奏

在萧伯纳1933年“环球旅行”行程和他漫长一生的文学与社会政治生涯中,中国之行只是一个短暂的、多少有些偶然的(甚至不情愿的)停留。而在鲁迅整个人生和文学历程中,萧伯纳同样是一次偶然的、交臂而过的相遇。

03张建智: 一株“老梅”喻金庸

金庸这个名字,因曾被当代文学家王蒙评价:“在以后一百年中,于武侠小说天地中,再无人可超越过他了!”此说一出,金庸在新武侠小说创建的群体里,似乎成为一个超人。加上各大报刊以及电视媒体等加入,金庸这名字,在二十世纪八十年代后,为大众无条件地所崇拜……

04纪念 | 乐黛云先生学术年表

2023年,11 月,乐黛云《人生由我:做勇敢和浪漫的自己》、汤一介《人生的智慧:顺乎自然,热爱生活》,以及汤一介、乐黛云的《汤一介 乐黛云:给大家的国文课》(戴锦华作序《写在前面》)系列作品由北京时代华文书局出版。中国人民大学出版社启动《乐黛云文集》十卷本,预计2024 年出版。

长生殿前的七夕

谈到七夕的爱情主题,除了牛郎织女的传说以外,最为人津津乐道的,当属唐玄宗与杨贵妃于长生殿乞巧的故事了。这段故事于史无征,始见于白居易的《长恨歌》以及陈鸿的《长恨歌传》。陈鸿在《长恨歌传》中,写到已经成为蓬莱神仙的玉妃,回忆起天宝十载骊山宫中的七夕密誓……

来源:光明日报 | 邢乐萌 2024/08/09

梁实秋的国文老师

有一天,徐先生上作文课,他拿起粉笔在黑板上写了两个字,题目尚未写完,一位性急的同学发问了:“作文题目怎样讲呀?”徐先生转过身来,冷笑两声,勃然大怒:“题目还没有写完,写完了当然还要讲,没写完你为什么就要问?”滔滔不绝地吼叫起来,大家都为之愕然。

来源:人民政协报 | 崔鹤同 2024/08/08

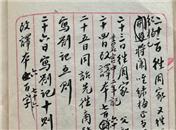

她和他和她——浅谈王世襄

收藏家、芸廷艺术空间发起人王帅陆续以文字记录了收藏近现代文人手札墨迹的心境与琐事,本文所记为“中国第一玩家”的王世襄,更多讲述了对其影响至深的两位女性。

来源:澎湃新闻 | 王帅 2024/08/07

戴燕:“反正我们是女人吧” ——读《钱锺书杨绛亲友书札》

所以,有一次她听杨绛说道:“反正我们是女人吧!”一面体会到其中包含有杨绛几十年来经历过的种种甘苦,一面也得到深深的安慰。在上个世纪,不管中国还是日本,女性学者的人数都非常少,每一个人都仿佛自己领域中的孤岛……

来源:文汇网 | 戴燕 2024/08/06

陈曾寿与中国近现代围棋史上的“遗民时刻”

陈曾寿(1878—1949),字仁先,自号耐寂、复志、焦庵、苍虬等,湖北蕲水(今浠水)巴河人。著有《苍虬阁诗集》《苍虬阁诗续集》《旧月簃词》等,编有《旧月簃词选》等,诗词成就为世所称。鲜为人知的是,陈曾寿也是近现代中国围棋运动的重要参与者,其存世数十万字日记可作见证。

来源:澎湃新闻 | 尧育飞 2024/08/05

抹茶文化漫谈

抹茶,是一种既古老又新潮的饮品,以其独特的粉末状态和丰富的茶氨酸、咖啡因含量闻名于世。它既有着上千年的茶文化历史积淀,又在当下不少网红饮品中身影频现。

来源:光明日报 | 张旖华 2024/08/03

2023年7月起,我们设立固定栏目“频道头条”,将每日更新中重点推介的好文归档,集腋成裘、寸积铢累、聚沙成塔,以便读者查阅。

经典的魅力在于伟大作家们的创作实践、人生历程、理念哲思和学术思想,蕴含着丰赡而持久的阐释可能与意义空间。

郭沫若、曲波、周立波、唐弢、林斤澜、草明、钟敬文、金庸、马识途……

重读《杜晚香》:“遗托邦”状况

“不过,昨天,今天,我反复思量,我以为我还是应该坚持写《杜晚香》而不是写《“牛棚”小品》。自然,这里并没有绝对相反的东西,但我自己还是比较喜欢《杜晚香》。是不是由于我太爱杜晚香,人民更需要杜晚香的这种精神呢?”

来源:《文艺研究》 | 马春花2024/08/09

重读《棋王》:泛文学的当代接受

《棋王》是一篇幸运的作品,发表后不久,即在“文化热”和迅速迭代更新的文学浪潮中被逐渐经典化,作为“寻根文学”的代表作之一进入到文学史叙述之中,并且不断地被重读。

来源:《小说评论》 | 刘大先2024/07/26 来源:中国作家网 | 陈泽宇2024/03/01

来源:中国作家网 | 陈泽宇2024/03/01

文史

文史