夏晓虹:我所认识的林文月先生

知道林文月先生的名字,大多因台大望月楼的传说而起。我也未能免俗。只是在我凭空的想象中,男生眼中的女神林文月就是现实版的林徽因,二人气质、才华相似,也同样不易接近。

不见其人,尚可读其书。最早读到林先生的著作,是1993年在日本。那年9月,陈平原在东京大学藤井省三教授的帮助下,得到日本学术振兴会的资助,赴日访学十个月。12月间,我也尾随前往。后来回想,那真是一个阅读林先生的书最合适的机缘与场域。

既然身处东瀛,又是中文系文学专业出身,很自然会想到应当对日本古代文学经典有所了解。于是从《徒然草》开始,我顺序读了《枕草子》《古事记》《平家物语》《日本谣曲狂言选》等。只是读书的热情很快被旅游取代,时常出没于东京与京都的街巷与寺院间,使得许多被辛苦搬到宿舍的图书并未能完整过目,比如丰子恺先生译的三大册《源氏物语》即是如此。但我记得很清楚,抵达东京不久,我就捧读了平原从东大文学部图书馆借来的林文月先生所译《枕草子》。可惜那时我对日本古典文学太无知,只是感觉林先生的笔调浸润了浓浓的日本风。至于林先生的名作《京都一年》,乃是我们旅居京都两月最好的文事活动指南,当时就直接购藏了一册台版书。

再往后,2002年9月,平原到台湾大学客座半年。他在文学院的办公室,恰好是林文月先生使用过的,冥冥之中,我们似乎与林先生有了一点缘分。平原还在一次宴席上有幸见到了林先生本人。凡此,在他为广西师范大学出版社版《饮膳札记》所写的序《教授生活,可以如此优雅》中,都曾有过叙述。不过,平原对我说过的一句感慨,他觉得林先生很累,却没有出现在序言中。

而我真正见到林文月先生却要迟至2012年。那时,平原正在北大中文系主任位置上,倡议设立了“鲁迅人文讲座”,有意请林先生前来开讲。居间联络的艾蓓很热心,在4月24日的宴席上初步商定后,次日她即给林先生写了电子邮件,转达了平原代表中文系发出的邀请——“真诚邀请您来北大进行轻松愉快的讲学活动”,并询问几月可以成行,当然是越早越好。林文月先生4月30日的回信,艾蓓也连同她的致函一并转给了我们。林先生的信让我印象深刻:

从台北回来四天了。那些忙乱日子的阴影,犹未消去,所以不敢给你回信。

想到撰稿、演讲、开会就怕。可是,拖着回信,也不安。

哪有什么“轻松的学术讨论会议”呢?

我这两个月不会动的。

十月十三、十四有一班中文系毕业生(今年毕业三十五年),届时想邀请还活着的老师们游日月潭,我那时大概会在台吧。

我是想念你的,但是真想跟你看电影、聊天时见面。

最后那行字是回应艾蓓来函开头所说“想念一起吃饭看电影的日子”,因其时艾蓓常在北京,林先生则已回到晚年择居的美国加州。

实在说来,最让我意外的是信中通篇表露出的林先生对“撰稿、演讲、开会”的惧怕。当然,这里的“撰稿”应该仅限于写学术性论文。也即是说,林先生那时已将学术演讲与会议视为畏途,起码对她而言是很重的负担,才会质疑艾蓓“轻松愉快”的说法。所以,她只愿意和艾蓓在看电影和聊天时见面,那是真正的放松。倘若为了学术活动,远赴北京,即便二人相见,快乐也打了折扣。以艾蓓与林先生的熟识程度,加以这本是私人通信,我相信这确是林文月先生最真实的想法。而对于我来说,无意间读到此信,林先生也从高不可及的云端回到人间,令我倍感亲切。

以常理揆之,林文月先生1952年入读台湾大学中文系,才华出众,一路得师长爱护,1959年研究所毕业即顺利留校。1993年退休后,她仍在美国两三所大学担任过客座教授。拥有如此漫长的教学经历,林先生即便不热爱讲课,也不至于害怕演讲。不过,林先生说过,她的“个性比较内向”,案头的写作,无论是论文、散文还是译文,显然都是她更喜爱的表达方式。《我的三种文笔》可提供证明。林先生自述,“我的正业是教书,所以学术研究乃是生活重心”。但写论文费心伤神,过程漫长且紧张,都会让林先生感到不适。其“急欲转换心境”的方法,不是“写抒发感思的散文”,就是从事翻译。甚至兴起时,会打断论文写作,“将正业暂时推向一边,腾出桌面些许空间,或者索性在写论文的稿纸上叠放新的稿纸,把那稍纵即逝的灵感纳入方格之内,才能安心”。由此印证了林文月先生的性情偏向散文,是一个散淡的人。

回到北大的邀请,尽管是不喜欢做的事,但林先生的温婉和体贴还是让她勉力接受了邀请,时间就定在她给艾蓓的信中说到的2012年10月回台期间。至于讲题,林先生认为,“如果讲我自己做过的事情,会比较轻松一些”,于是先提出《拟古》和“关于日本古典文学的翻译”供选择(2012年5月9日给艾蓓的电邮)。平原表示倾向第一个题目后,林先生于5月19日给他回信:

尊敬的陈平原教授:

来函敬悉。

到贵校访问的日期,以十月二十日左右,对我而言是比较方便的。

至于讲题,《拟古》曾在台湾讲过一部分,我也可以自不同的角度切入。

例如:《洛阳伽蓝记》与《平泉伽蓝记》、《罗斯堡教堂》﹔《呼兰河传》与《江湾路忆往》等等。(这个题目,可以涵盖我的论文、创作和翻译各领域)

或者换一本《人物速写》,谈文字与绘画之间的关系。

而最终,林先生在北大演讲的题目确定为“拟古:从《江湾路忆往》到《我所不认识的刘呐鸥》”。

讲座是在2012年10月25日举行的,由于陈平原那个学期在香港中文大学授课,时任北京大学高等人文研究院院长的杜维明先生遂以老友身份,登台介绍与评说。林先生从其收入散文集《拟古》中的《江湾路忆往》开始,将这篇模拟萧红《呼兰河传》以空间为线索展开的上海沦陷时期的童年回忆,连接到研究者发现的她曾经避雨的北四川路上的日本书店,实为大名鼎鼎的内山书店,不但鲁迅与之关系密切,台湾作家刘呐鸥亦曾多次光顾。循此追踪,林先生发现了其父与刘有深交,并忆起刘呐鸥被刺时父亲的惊慌。如同《我所不认识的刘呐鸥》一文的学术研究而以散文出之,林文月先生在北大的学术讲座也以散文为主干。

2012年10月林先生在北京大学讲“拟古”

讲座结束,杜维明先生在北大的勺园设宴,祝贺林文月先生演讲成功,我也随喜在座。事实上,此前一天,在中关村的苏浙汇酒家,我已参加过由艾蓓召集的北大女教授欢迎林文月先生的晚宴。那是与林先生的初次见面。如今只记得林先生话语不多,酒却喝了不少,且云淡风轻,若无其事。而且有个模糊的印象,因是女教授聚会,席间不免放纵一下。有人拿出了香烟,林先生也没有拒绝。

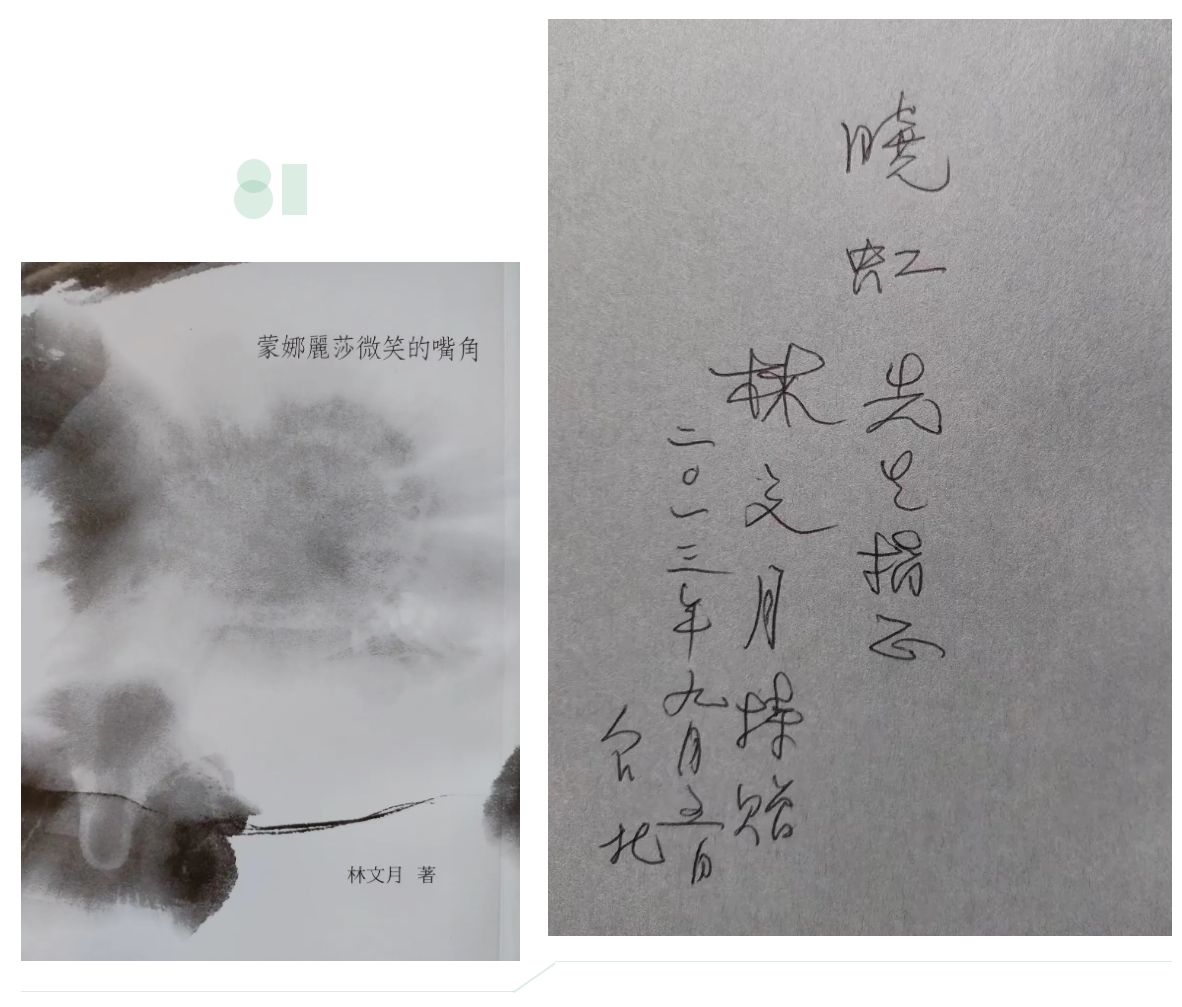

10月27日是星期六,上午九点半,我即赶到学校的英杰交流中心,旁听“林文月工作坊”。与会发言者显然多是林先生的粉丝,尤以南京大学的张伯伟教授为最。他以“张力”论林先生的研究、翻译与创作,可谓别具只眼。伯伟兄还带来一摞林先生的著作,请求签名。而我前日在勺园席间,也曾将带去的三本书呈上。林先生稍一迟疑,即恳切言道:“这是你买的书,我只签名吧。”于是我收获了“晓虹教授/林文月/2012.10.25.”的别致题款,也让我领略到林先生的认真与严谨。

次日,林先生返回台湾。下午四点,我到博雅酒店送行。分别之际,不知怎么提到了林先生《饮膳札记》中记录的美食令我艳羡,林先生微微一笑,轻声说:“你来加州吧,我做给你吃。”这算是一个约定吗?而我终于未能如愿。

林先生离去的第二天,我给她写了一封电邮,如下:

林先生:

上午去参加杜先生的活动,见到陆胤,他说已接到您平安回家的电话。

也许是我谬托知己,感觉您其实并不喜欢做这件事,只是为了朋友,可能还包括女儿吧。不过,我私心还是很感激您没有拒绝北大之行,起码让我可以近距离地感受您——这是和读文字不完全一样的体验。

这次活动安排得太满,我一直担心您太累了。好在您已回到可以放松的环境,请千万保重。

思敏为我们拍的照片,如果方便,还是发给我一份。艾蓓是忙人,会忘事的。谢谢思敏!

即颂

秋安!

晓虹

其中提到的为了女儿,是因为林先生的女儿郭思敏当时正在广州的方所举办《形,和他的游戏》雕塑展,林先生也到场演讲,被新闻界称为“给女儿捧场”。而“谬托知己”说的那些话,包括“已回到可以放松的环境”云云,都是受了前述林先生信的引导。

11月3日,收到了林先生的回信:

夏教授:

很抱歉,到现在才给您回信。

倒不是因为累和身体不适,而是电脑故障。总算修复过来了。

谢谢您体贴关心我。

思敏和我回到台北又各忙各的,她在为答应一个建设公司的室外大型作品做最后修整,天天开车去中坜的工场,回家多已是深夜,我常常已睡了。虽然心疼她,但睡着了比等着让她担心好些。

请问候陈教授。

我想回到加州,我会比较空些,做些自己的事情。

祝

近安

林 文月

两天后,我回林先生的信,其中说道:“所以有那样的担心,只因八月在香港见到李欧梵教授,闻知他五月在北大密集演讲后,回去即生病一场。现在我们也安心了。”我当然深知林先生的时间宝贵,作为她生命长途中一个偶然的相遇者,我不应该过多打扰她,所以在这封电邮的最后,我写了“请不必回复”。

本以为,我与林文月先生的联系就到此为止,殊不料还有续集。并且,就在林先生回台不久的11月8日,我收到了由“台湾大学中文系”具名的电子信函,邀请我参加2013年9月该系主办的“林文月先生学术成就与薪传国际学术研讨会”。后来听台大中文系的友人说起,我的获邀是林先生特意提名的。友人还感觉很诧异,因为没听说我和林先生有交往,甚至研究领域也不重叠。我倒隐隐觉得,或许真是我的“谬托知己”之言让林先生入耳动心了。实际上,被邀与会来自大陆的学者只有两人,另一位陈星确实写过关于林先生的研究论文,也与她一直保持着联系。

2013年9月5日九点半,祝贺林文月先生八十寿诞的国际学术研讨会在台大文学院演讲厅盛大召开。林先生率先作了《八十自述》的主题演讲,回顾一生经历,着意于学术研究、散文创作与日文翻译。我注意到,林先生没用讲稿。她语调平静,娓娓道来,虽波澜不惊,却有八十年缓缓流过的丝滑感。

接下来的发言者,多半都会在讲题之外,先道及各自与林文月先生的因缘。我记忆最清晰的是京都大学的金文京教授,他和我们平日熟悉的那个稳重学者已然不同,更像个大男孩似的红着脸,讲述他初进台大,误入林先生课堂,痴迷听讲的情景。显然,林先生对他的中国古典文学研究产生了至关重要的影响。而金文京对林先生的评价之高,在他提交的会议论文《蓬莱文章陶谢笔——谨评林文月教授的日本古典文学译介》的结尾可以看得很清楚:“最后,本人再度要强调,当今中译日本古典文学的第一人,非林教授莫属。”此言出自一位久居日本的韩籍著名汉学家之口,自然颇具权威。

我的发言排在第二天,属于最后一场论文发表。这也难怪,因为我的论文题目《梁启超的“常识”观——从“国民常识学会”的构想谈起》,大约与会议主旨距离最远。不过,在开讲之初,我特意提到文中涉及的梁启超1911年赴台,接待者除了林献堂,还有林文月先生的外祖父连横,总算是和林先生扯上了一点关系。

9月5日是林文月先生八十岁寿辰的正日子,当晚在台大的鹿鸣雅苑聚餐、吃蛋糕。虽然现场非常热闹,林先生还是那么细心周到。她担心冷落了我,特别邀我坐在她旁边。我看到川流不息的人来向她敬酒,林先生照样是含笑以对,略无难色。第二天即听说有教授喝醉了,不能继续参加会议,于是对林先生的酒量更加佩服。

2013年9月台大中文系举办的“林文月先生学术成就与薪传国际学术研讨会”当晚的合影

这次赴台,原是带了一瓶汾酒去,因为仿佛看到过林先生和台静农先生一起饮此酒的记述。恰好前一年是山西大学110周年校庆,我们得到两瓶专为校庆定制的三十年汾酒(当时以为是陈酿),便包裹好,放在了行李箱中。谁知抵台后,开箱即有酒香飘出,方知酒虽不错,包装却有待提升。既然这瓶酒是专为林先生准备的,尽管已洒出不少,我还是腆颜请人转送给林先生了,并且,趁着坐在林先生身边时,也说明了此中情节。

最后一次见到林文月先生是离开台湾的前一天,即2013年9月8日。那天晚上是曾永义先生请客,主题应当是为了林先生返台。林先生由女儿思敏陪同到场,此外还有台大中文系的多位女教授。曾先生知道我的博士生刘汭屿正在台大交流,也做戏曲研究,和他有同好,所以也一并邀请了。

曾永义先生一向号称“酒党党魁”,宴席上自然少不了白酒,也因此让我有机会见识林先生以柔克刚的风采。事情是这样的:我的学生刘汭屿并不懂酒席上的规矩,只是感觉自己是小辈,应该先向主人敬酒,以申谢意,于是持杯走到曾先生身边。不料,曾先生因其违礼,执意不肯碰杯,以致汭屿进退两难,尴尬地站在一旁。我作为导师,又和曾先生没那么熟悉,不便出面,一时不知如何处置。最后还是林先生片言解纷,向曾先生说道:“人家学生都站了半天,你就喝了吧。”只见刚才还在固执赌气的曾先生立刻顺从地拿起酒杯,一口饮尽,我也如释重负。

此次台湾之行最大的收获是,得到了林文月先生的签名赠书。这是她的一本文艺评论集,2009年由台北有鹿文化公司出版的《蒙娜丽莎微笑的嘴角》。这个书名让我联想到林先生的笑容。书中收录的近半文章,包括《拟古》,原先都是作为演讲稿写作的。我在介绍各篇来历的《自序》中,还是会看到“为我壮胆不少”“难免有些心悸”这类话。我不知道这是不是林先生生前编印的最后一本书,我仍然从中窥见了林先生做得那么出色的教学和研究,也就是她的“正业”,可能并不是她喜欢的事,而创作和翻译才是她的最爱。

当然,最重要的是,我终于拥有了一本林先生完整签赠的著作,并且,日期就是2013年9月5日,她八十岁生日那一天。

2024年5月28日于京西圆明园花园

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。