陈曾寿与中国近现代围棋史上的“遗民时刻”

陈曾寿(1878—1949),字仁先,自号耐寂、复志、焦庵、苍虬等,湖北蕲水(今浠水)巴河人。著有《苍虬阁诗集》《苍虬阁诗续集》《旧月簃词》等,编有《旧月簃词选》等,诗词成就为世所称。鲜为人知的是,陈曾寿也是近现代中国围棋运动的重要参与者,其存世数十万字日记可作见证。

今存陈曾寿日记始于宣统元年(1909),止于1947年,中间颇有缺失,并不足以覆盖及映射陈曾寿的一生。但在这些断续的日记中,围棋是极为重要的主题。陈曾寿日记直接记载围棋事166次,其中以“围棋”标识156次,以“弈”代称10次。“围棋”作为日记中较为活跃的词汇,凸显了陈曾寿对围棋的热爱。当他把这种热爱和游艺书写在日记中,围棋就成为值得探寻的话题。无论是与他下围棋的人,还是围棋的胜负关系,他下围棋所处的境遇,以及他戒断以后重新下棋的经历,陈曾寿都在日记反复书写。日记中这些有关围棋的记载,看起来单调重复,类似个体的围棋记录本,但陈曾寿每一次下围棋所处的境地并非一致,这些棋事流水账因而别具意义。尽管陈曾寿曾将围棋视作消磨时间的可怕玩意儿,但他也十分享受围棋带来的欢乐和放松。陈曾寿并非像曾国藩那样以严格的理学教条不断和下围棋的欲念作斗争,但他确有几年时间戒断下棋。战乱及局势的恶化,对陈曾寿的生活造成严酷的影响,一并让他不断抛弃生活里的种种爱好,而距离生计最远的围棋率先被抛弃,无疑令他感到难过。可以说,陈曾寿的围棋活动,展示了一位清朝子民从清末至民国年间的游艺生涯,揭示出一批以围棋为娱乐,以围棋为遗民身份界定的遗民棋士的生活面相,是中国近现代围棋史上“遗民时刻”的重要注脚。

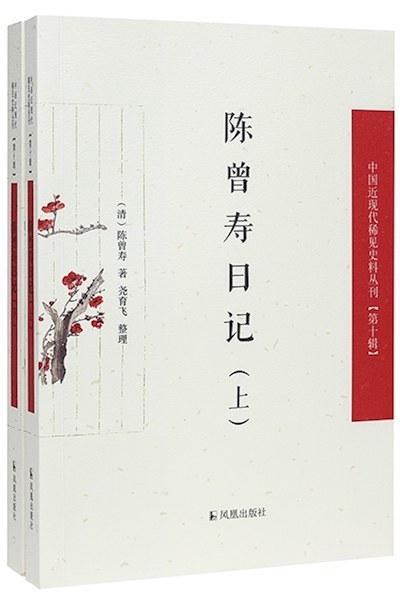

陈曾寿

陈曾寿著,尧育飞整理,《陈曾寿日记》,凤凰出版社,2023年

一、1909年前后的京师棋会

进士出身的陈曾寿早年在湖北受张之洞、梁鼎芬等人影响,颇有志于新学及经世。但他本质上是一个对各类艺术有浓厚兴趣,且均有天赋的传统文人。他的艺术家的心灵使他每每不能安于案牍,诗歌之外,陈曾寿填词、绘画,下围棋,不断探索游艺的边界,且均有令人瞩目的建树。在陈曾寿的各类游艺兴趣中,最为纯粹的要数围棋,因其他游艺活动最终都能与生计扯上关联,而惟有围棋,陈曾寿终其一生都只当它是消遣的游戏。

没有围棋,陈曾寿的业余生活将大为减色。从现存日记看,至少在1909年,围棋已成为陈曾寿业余生活的绝对主角。当陈曾寿1909年任学部主事时,已积极参与棋社活动。1909年,北京天气极寒,为室内活动创造了良好的外部条件,陈曾寿与一群湖北同乡作围棋之游。此时的围棋活动,常出现在晚上。在白天公事完成之后,陈曾寿及其友人频繁聚会。倘是中秋赏月之后,更要围棋数局,这是1909年9月28日日记所记。

由于陈曾寿烟瘾颇大,夜间的围棋活动,对他的体能往往构成挑战。1909年10月11日日记即云:“晚过治芗处,与裕斋、子安围棋数局,神智甚昏。”日记所载傅岳棻(1878-1951,治芗)、徐思允(1876-1950,裕斋、苕雪)、杨熊祥(1883-1951,子安、祗庵)在广义上均属湖北人,都是陈曾寿密友,也是近代湖北围棋运动的重要推动者。陈曾寿曾有意与这种频密的围棋生活作切割,很遗憾没有成功。在清帝国的末世,陈曾寿虽在中央为官,且在清末新政元勋张之洞麾下,但张之洞已是垂暮之年,且不久便去世,于是陈曾寿及其身边有理想的青年官员在京城也无所事事,其中相当一部分失意者加入各类围棋社团。如在为徐仁镜(1880-?)补祝四十岁生日的活动中,陈曾寿约请一帮朋友庆祝,也以围棋消磨时光。

在陈曾寿日记所载一系列京师围棋活动中,徐思允的名字频繁出现,足见其为陈曾寿围棋交游中的一个关键人物。徐思允,字裕斋,号苕雪,世代行医,曾入张之洞幕府,1931年后任溥仪“御医”,与陈曾寿弟弟陈曾则(1882-1958,寥志、微明)同为太极拳宗师杨澄甫(1883-1936)门下弟子(王振良《徐春羽家世生平初探》)。日记常载徐思允至陈曾寿处下围棋。此外,他们还广泛参与大理寺正卿定成(字镇平)经常组织的棋会。如1909年11月7日日记云:“裕斋赴定镇平大理棋会。” 又如1909年11月21日日记云:“同和居棋会。”清季末世,京师士大夫无所用心,各类棋会活动十分频繁,而陈曾寿也是其中的积极分子。

以棋力而言,陈曾寿并非徐思允对手,两人对阵,陈曾寿常以败局收场。如1910年2月16日日记云,“到署。同裕斋围棋二局,皆负。”他与徐思允在工作时间下围棋,居家后围棋,与朋友聚会主要活动也仍是围棋。如1910年2月21日日记云:“治芗约万福居早饭,归与裕斋围棋二局。”围棋已成陈曾寿京师日常生活绝对的中心。自然,这一时期陈曾寿也积极编纂《国民必读》等学部指定教材,但那只是规定性的工作。在闲暇时分,这位青年京官沉湎于围棋。

徐思允与陈曾寿此期围棋兴趣相投,寻着机会,便要找陈曾寿下围棋。许多时候,徐思允来闲谈,目的也在下围棋。如1911年2月20日日记云,“裕斋来谈,围棋二局。”1911年3月12日日记云,“星期,未出门。裕斋来谈诗,围棋二局。”而在徐思允不来的日子里,陈曾寿很少提及围棋。由此可见,徐思允对围棋兴趣之浓厚,而陈曾寿的围棋活动,或有相当部分为徐思允所推动。徐思允与陈曾寿等人均属湖北文人群体,这一群体在京师的围棋活动,也构成晚清鄂人围棋活动的重要组成部分。

二、浠水陈氏家族的围棋活动

在公共性的围棋活动之外,陈曾寿家中也经常组织私人的围棋活动。这种家庭围棋聚会是作为消遣闲暇时间的面目而出现,如1909年11月28日,陈曾寿在家围棋,因这天是礼拜天。家庭围棋活动的存在,需要大家族及较多文雅人士方能支撑,而陈曾寿兄弟数人年龄相差较小,且均工文艺,关系亲密,故陈曾寿日记常常记载兄弟之间在家弈棋。如1910年2月12日日记云,“与农先围棋三局”。这是与其六弟陈曾畴(字农先,1890-1956)下围棋。1910年5月10日,“傍晚归,与强志围棋一局。”这又是与其三弟陈曾矩(1884-1943,强志)下围棋。陈氏兄弟均好围棋,而他们又多将其记载于日记中。由此,这些与围棋有关的记载,成为管窥近现代中国大家族围棋活动的绝佳微观材料。

围棋在陈曾寿家族中,成为公共的沟通之物,有时还被用作兄弟之间赌赛的衡器。1911年2月5日,立春,陈曾寿一家人在汉口聚餐,其乐融融。“父亲命开廿年陈酒一罈,家中聚饮,祖母饮两小杯,父亲饮约一斤,母亲饮约半斤,寥志、强志、农先各六七碗,二弟妇、三弟妇亦尽一壶。予饮约三碗,已有醺然之意。婶母未饮,遂留一壶以俟明日。此乐永不能忘也。酒罢,强志与农先皆不认醉,遂以围棋验被酒之浅深,强志连负二局。”在这场类似《儒林外史》中杜少卿与韦四太爷会饮的欢聚宴席上,陈曾寿一家人大多喝得醉醺醺。醉后的陈曾寿等人已自认醉了,而陈曾矩、陈曾畴则拒不承认自己醉了。于是,高强度的智力游戏——围棋就成为他们打赌是否醉了的凭据,结果陈曾矩连输两局。可见,围棋作为陈氏家族内部公认的游艺活动,有时还能发挥游戏与赌赛的作用。

辛亥鼎革以后,陈曾寿举家迁徙上海,今存1913年间陈氏日记,多载兄弟间下围棋事,而陈曾寿对围棋的兴趣大大增加,日记中更增添对围棋胜负关系及胜负手的仔细记录。如1月14日日记云:“与农先围棋一局,胜十八子。”1月15日日记云:“林贻书来,与农先围棋一局。余与絜先围棋二局,一胜廿一子,一胜子半。”1月16日日记云:“与絜先围棋一局,负七子。”这一年开始,陈曾寿日记载围棋事,不仅在意胜负关系,更在意输赢的具体子目。陈曾寿围棋兴趣的增加,缘于辛亥革命之后,他结束了在北京的宦海生活,移居上海,以遗民身份自持,对时局深感失望,遂自隐于游艺活动。而一贯的围棋活动,遂成为陈曾寿首选的活动。这一时期,陈氏家族内部围棋活动不断。遗憾的是,陈曾寿此期日记残缺不全,好在,现存其弟陈曾矩1913年正月至1914年六月间稿本日记,笔者整理后,将其中下围棋有关材料辑录如下,可见陈氏家族内部的围棋活动兴趣之浓:

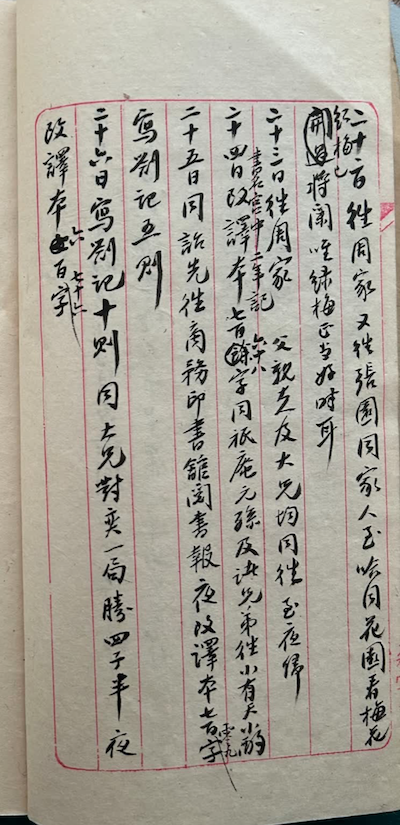

稿本《陈曾矩日记》之1913年正月二十六日,载陈曾矩与其兄陈曾寿对弈事

1913年正月十七日。与农先对弈一局,予负半子。

正月二十六日。同大兄对弈一局,胜四子半。

二月初四日。同杨祗庵对弈一局,胜十七子半。”

二月十一日。与大兄对弈一局,负四子半。

二月十二日。改译本千一百字。同农先、元孙、祗庵往文明雅集看棋。祗庵请至聚昌馆吃饭。

二月十三日。往周家,归途同大兄至文明雅集看棋。同徐筱雪对弈一局,负四子半。大兄同筱云对弈,亦负一子半。

二月十四日。同(大、二)兄、农(旁:询)先、祗庵至文明雅集,余同罗瑞春对弈一局,胜十三子。大兄同徐筱云对弈,胜十六子。农先同瑞春对弈,负二十九子。

二月十五日。同农先、询先往文明雅集看棋。

十二月初八日。祗庵来,对弈一局。

1914年闰五月十九日。同大兄围棋一局。(稿本《陈曾矩日记》)

由此可见,在上海期间,陈氏家族内部下围棋活动之频密。陈曾矩以理学家自持,著有《伦书》等,青年时期也不能忘情于围棋,其日记正可从侧面补充此期陈曾寿棋事之阙。

1923年,陈曾寿挈家迁徙杭州,寓居西湖边上,围棋活动日趋减少,存世日记所见围棋事仅三例。为1923年1月9日日记云,“松山约早饭。与泰生围棋一局。君亮约晚饭,与泰生围棋一局。”1924年1月10日日记云,“与泰生围棋一局。”可见其日常之繁忙。此后有相当一段时间,陈曾寿日记佚失。读者再次通过陈曾寿日记中看到他下围棋,须待到1932年了。残存在《局中局外人记》的陈曾寿1932年3月7日日记,记载陈曾寿追随溥仪赶完关外事,时在长春。这天日记云:“八钟起,同公雨、君羽、工藤食日本炮牛肉,甚佳。与工藤、君适围棋。”围棋胜负如何,陈曾寿未记,恰其女婿周君适(1903-1989)日记有记载。周君适同一天日记云:“早餐食日本炒牛肉,甚美。与赤板棋一局,与岳父棋一局,皆胜。”可见“伪满洲国”草创时期,中日双方颇以围棋为接触媒介,营造家庭般的交流氛围。

陈曾寿家族的围棋活动,随着时代变迁而赋予不同的传承意义。当他1947年迁居上海,依靠弟弟陈微明居住于永嘉路上后,时常往来的蔡子玉、陈病树等人,与之见面后往往相对沉默,只是对弈。这一时期,围棋成为他们面对时局无言的游戏。而陈曾寿女婿周君适则将陈家的围棋传统带到成都,周君适在建国后的成都围棋圈享有“慢棋周”的雅好,其子周孝棠(在陈曾寿日记中作“小棠”)在1964年全国围棋锦标赛上战胜日后被称为湖北围棋名宿的邵福棠(1926-2014),培养了号称全国第一个女子围棋冠军孔祥明。

三、长春棋事:吴清源及其他

1932年,末代皇帝为日本人所蛊惑及裹挟,由天津至长春,建立“伪满洲国”,旧日的清遗民群体随之分化。陈曾寿等人虽不满于日本人的控制,却因忠于旧主之念,而扈从溥仪至关外。在长春之后,军政大权事实上操之于日本人之手,陈曾寿等人不过作为侍从之臣,陪侍溥仪左右。故而,陈曾寿虽名为内廷局局长等,实际上任事颇简,这为他的围棋活动预留了充足的时间。

当陈曾寿与徐思允相继追随溥仪抵达长春以后,旧日情意外加新的同僚关系,使两人走得更近,日记所载两人围棋活动至此频繁出现。如1932年6月21日日记云,“三钟回寓。唐士行来,与裕斋围棋一局,胜半子。与农先围棋一局,输廿子,谈至一钟半睡。”徐思允尽管好围棋,但棋力似已不敌陈曾寿。而与弟弟陈曾畴对战,陈曾寿则输了20子。可见,围棋在陈曾寿而言并不以胜负为措意,往往只用以休闲放松,故胜负差异较大。

长春时期,陈曾寿公务较为闲暇,而心情颇为郁闷,于是日常下围棋的次数与日俱增。如1932年6月24日日记云,“与裕斋围棋,胜二局。”6月27日日记载,“与识先围棋一局,胜。”陈曾寿不仅与徐思允继续下围棋,也与其兄弟陈曾杰(1895-1950后,字识先)等下围棋。这一时期,陈曾寿的围棋活动主要发生在家中。如1932年7月6日日记云,“与苕雪、农先、识先各围棋一局,皆胜。苕雪之如夫人来,遂移居他所。夜谭之乐少一人矣!”可见,陈家是长春围棋活动的重要据点,家中即有数名围棋爱好者,徐思允住在他家,而弟弟陈曾畴、陈曾杰等均能下围棋。此外“仲业”等人也加入其中,如1932年8月17日日记云,“苕雪与仲业围棋一局。”至于他们对弈的胜负关系,往往陈曾寿胜得多,有时徐思允也能胜几局。这一系列发生在陈曾寿家中的围棋活动,虽未立棋会之名,实有棋会之实。

随着1934年吴清源(1914-2014)的来访,围绕在溥仪身边各类人马,对围棋的兴趣更是极具提升,长春城内一时围棋氛围十分浓厚。吴清源曾在回忆录中提及这次长春之行,一共下了三天围棋。他曾与日本棋手木谷实(1909-1975)在溥仪面前下围棋,最终吴清源获胜。吴清源也曾让五子,与徐思允围棋。溥仪喜欢看他“吃子”,但吴清源并未吃掉许多(《吴清源回忆录》)。吴清源这段回忆,在陈曾寿日记中有明确印证,且可匡吴清源回忆之疏失。陈曾寿1934年7月12日日记云:“苏堪约陪吴清源、木谷在交通银行晚饮,予与木谷围棋一局,受五子,负八子半。裕斋与清源对局,亦受五子。”陈曾寿与日本人木谷下棋,受五子,最终负八子半,而徐思允与吴清源下棋,也受五子。由此可见,陈曾寿等人起初颇为托大,竟敢让五子对战,而最终不敌,则表明这些老辈围棋选手与中日围棋新势力存在较大差距。或正由于这样的缘故,在吴清源来长春的日子里,陈曾寿至少陪伴了四天。上述一天之外,另有三天日记记载这段围棋往事。兹抄录如下:

7月14日。满人约一团体欢迎木谷、吴清源二人,借交通银行客厅,到者三十馀人,设席三桌。中岛与清源对局,受二子,中岛负三子。万某与木谷一局,又与清源一局,自郐以下无足观矣。傍晚又大雨,水患已成,可虑之至。晨间,清源、木谷恭谒皇上,即命两人对弈,未终局而罢,约明日再继续也。

7月15日。清源、木谷于御前继续昨日一局,清源胜六子。两日皆命曾寿旁观。

7月16日。上命徐思允及曾寿与清源、木谷对弈,寿负七子,思允负九子半。

欢迎吴清源和木谷实的宴会于7月14日在交通银行客厅举行,吴清源与中岛、万某对弈。此外尚有多场围棋活动,不过水平不足观。而这天早晨,吴清源和木谷实在溥仪面前对弈,棋未终局,次日继续,吴清源胜。陈曾寿全程旁观,皆因溥仪之命。等到7月16日,徐思允和陈曾寿分别对阵吴清源和木谷实,两人均告负。从中不难发现,“伪满洲国”的围棋之风与溥仪对围棋运动的热爱极有关系。围棋作为中日文人和民间喜爱的运动,成为沟通调和“伪满洲国”与日本关系的润滑剂。吴清源与木谷的联袂来访,或有这层政治动因。

应该说,吴清源及一些日本棋手的到来,搅活了“伪满洲国”一干文人的围棋热情。此后一段时期,陈曾寿频繁与朋友对弈,如1932年8月5日日记云,“星期,不到处。子玉、治芗、仲业、希颜来围棋。”尽管未立名目,他们的活动可能具有棋会的性质。1932年8月12日日记云,“星期。不到处。约中岛与仲业围棋。中岛持白子,仲业负一目,前半已胜矣,收官子时偶误一字,损失甚大,殊为可惜。”“伪满洲国”特殊的性质,无形中促进中日文人交流,在笔谈之外,围棋成为这些共事官僚之间经常性的闲暇娱乐活动。尽管大多数围棋活动安排在星期天,但在宫廷侍卫处轮值期间,陈曾寿友人仍有来下围棋者。如8月18日,“到处。……子玉、希颜来围棋。”这一时期,陈曾寿及其周边的围棋群体下棋比较疯狂,如陈氏12月8日日记云,“治芗、子玉、希颜围棋,天晓乃散。”可见已是通宵下围棋了。这一时期陈曾寿周围的围棋群体包括蔡子玉(1882-1961后)、希颜、傅岳棻(治芗)、小松、仲业等。这些人在“伪满洲国”及沦陷区,均被推为围棋名手,如1944年7月间《新民报》发表《主办稷园围棋大会》一文提及:“本报为提倡中日特有文化,发揭东方奕术,以为文人高尚娱乐起见,特在稷园一味庐举办“稷园围棋大会”,由奕界名家傅治芗、夏蔚如、张执中、金东年、丁国九、蔡子玉、吴秀川、文实权、王无厓、王二飞诸氏襄赞,其围棋国手崔云趾、金亚贤、雷葆中、邵继廉,名手伊耀卿、陈绳武、关俊臣、袁兆骥诸氏亦均参加准备。”由此可见,陈曾寿所相与的棋友并非浪得虚名。

由于溥仪对围棋的热爱,由于围棋在沟通缓和“伪满洲国”群从官僚与日本官员之间的作用,这一时期长春的围棋活动甚盛,而陈曾寿日记成为这段现代棋坛畸形历史的见证。

四、两次围棋戒断:1935-1937/1944-1946

“伪满洲国”受制于日本人,而内部群臣争斗不已,在小朝廷不受待见的陈曾寿百无聊赖,有相当长一段时间以诗文自娱,甚至连围棋也弃绝。自1935年开始,陈曾寿有两年时间不下棋。其1937年7月1日日记云,“与苕雪围棋一局。有两年未下棋矣。”此前数日,陈曾寿被罢免内廷局局长,而改任宫内府顾问官,同仁纷纷前来安慰,而陈曾寿虽在日记声称不以为意,但从这天开始,他陆续恢复了下棋活动。当然,此前两年,陈曾寿虽不下围棋,观棋却偶尔为之。如1937年5月24日日记云,“刘鲤门约观棋,日人井上五段与吴逖生对局,授二子。”自他恢复下棋开始,这一年七八月间,与陈曾寿下围棋者均为徐思允,共计六次。

至1938年,与陈曾寿下围棋者除徐思允外,还包括其弟陈曾畴、女婿周君适等,均是与陈曾寿关系极密者。此期日记多载胜负手,但每次下围棋多只一局,两局以上的很少。偶有例外,如1938年9月28日日记云,“仲业、苕雪来。与农先、君适围棋竟日,余亦与仲业一局(负九子),苕雪一局(胜七子),虽较抹牌略胜,亦可谓孤负时光者矣。”因这一天是中秋佳节,陈曾寿几人下围棋度日,而他虽觉较打牌为好,但终是辜负光阴。由于此前很长一段时间没下围棋,陈曾寿的棋力愈发不稳定,如1938年10月9日日记云,“与强志围棋一局(负十六子)。”1938年10月13日日记载,“与强志围棋二局(胜二十子,负一子半)。”前现代围棋往往表现为大规模对杀,吃子较多,胜负面较大,而陈曾寿尽管曾与日本棋手对弈,但仍沿袭中国传统围棋座子布局,未能尝试创新。

自1937年恢复围棋活动以后,陈曾寿下围棋频次反弹式增加。至1938年,这些频繁的围棋活动甚至催生了赌赛活动。此期,陈曾寿等人以围棋为媒介,开展会餐活动。1938年11月13日日记云,“苕雪来。强志、农先、君适约围棋,每一局负者输五角,集成数元则小饮食,今晚即履行此约也。秩安、治芗、奎一来看竹。”由于他们以五角钱为一局的赌注,作为集资饮食的本钱,故陈曾寿此后对围棋的胜负关系记载得更为详细。此后数月时间,陈曾寿几于每日晚间均下围棋。不过,陈曾寿对围棋的热情始终不如徐思允。如1939年10月21日重阳节这天,陈曾寿“约仲业、地山姻丈、愔仲说饼。苕雪以有棋会不到。”这表明在与陈曾寿的围棋之外,徐思允另有其他棋会活动,而陈曾寿在重阳节这天倒更愿意闲聊过节。

1939年底,陈曾寿回到北京,围棋活动与从前相比,局面又是一变。他仍与徐思允、陈曾矩等人围棋,如1940年3月22日日记云,“苕雪来,围棋一局,胜一子半。与强志一局,负一子半。”此前值得关注的是,他对中日围棋的关注更甚,如1940年4月30日,陈曾寿因友人闲谈,注意到中日围棋势力的消长,日记云:“勉甫、季馥来夜谈。吴心源与关山利一局,着着出人意表,日本之棋实较中国以前国手为进步,今皆败于心源之手,可谓天才矣。”他对于吴清源的棋艺,有十足的欣赏,也为作为中国人的吴清源而自豪。

此后直至1944年,陈曾寿仍时常下围棋,但在1944年至1946年的两年间,陈曾寿又戒棋了。1946年5月12日日记云:“与子玉围棋一局。两年未着棋,几于全忘矣。”此次陈曾寿戒断围棋的原因不得而知,可略微推测的是,在这两年间,陈曾寿因大家族聚居北京,维持生计十分吃力。他大量的时间均花费在作画写字,以便鬻卖而维持家庭开销。由此,围棋这种享受和消遣的游艺活动,自然要被陈曾寿无奈地抛弃。

五、作为记忆场所的棋会活动

自1913年寓居上海起,陈曾寿与围棋名家林开謩(字贻书,1863-1937)建立密切关系。前述1913年1月15日日记记载林开謩曾到他家与陈曾畴围棋,陈曾寿全程旁观。时局和居住环境的变化,也使陈曾寿有更多时间参与各类棋会活动。1913年1月25日日记云:“胡蕲老约观弈并晚饭,有林贻书及其弟四子□□,年甫十五,又有顾姓者年二十,与之对弈,顾胜,均后起之秀。尚有尹耀卿、姜鸣皋、王□□三人,皆上海棋会中之翘楚。吴乐山、喜孙、赵玉甫均作古人,回忆京华棋会之胜,不禁凄然。今日之老辈仅贻书一人。贻书为保全旧日名誉,不轻与人对局矣。”陈曾寿所载民国初年上海棋会盛况,包括胡聘之(字蕲生,1840-1913)、林开謩、林开謩第四子林是夔(1898-1935),尹耀卿生平不详,而姜汝谟(字鸣皋)为长沙余金诏弟子,与林开謩等为师兄弟(陈伉编《围棋文化史料大全》,书海出版社,2015年,第214页)。据陈曾寿日记所载,这些人均是彼时上海棋会活动的翘楚人物。

在此,围棋及其相关活动,构成陈曾寿的“记忆场所”。在这一记忆场所中,陈曾寿与棋友一道切磋棋艺,闲谈,交流。这种游艺活动所构建的友谊关系及其行为模式,成为陈曾寿人生情感与记忆的重要联结,进而组成这些文人群体相对稳固的关系,形成一种看似模糊然而内核明确的身份认同。诚如皮埃尔·诺拉在《在记忆与历史之间:记忆场所》所言:“一切记忆的场所都分属于两个领域,这是它们妙趣横生之处,但也是它们复杂难解之处:它们既单纯素朴,又繁杂暧昧;既自然天成,又巧于人工;既直接诉诸最感性的经验,而与此同时,又属于最抽象的制作。”(刘波、胡博乔选编《法国文化记忆场》,中国言实出版社,2016年,15页)。有关陈曾寿在上海参加棋会,进而回忆起北京的棋会及友谊,显示经常性举办的棋会活动,对文人之间加强棋类交游及巩固人际关系,起到积极促进作用。

这种因围棋而触发的对往昔和友谊的缅怀,不止发生在陈曾寿身上。多年以后,陈曾寿亲密的朋友许宝蘅(1875-1961)在许多次围棋活动中,仍然会想起陈曾寿召集的棋会活动。许宝蘅《巢云簃日记》1913年四月初六日云:“约黄谨堂、王佑臣、林胥生、林笠士、钱小修与莹甫、苕雪、履平、觉生、孟廉作棋会。佑臣年廿二岁,甚敏锐,将来可望成名。昔年仁先在京时,亦常作棋会,其时有定镇平、姜鸣皋、张耀山、赵玉甫、汪云峰、沈喜孙诸人,继有潘朗东、段君良,现张、赵、喜孙均已物故,都下以弈名者,推汪云峰第一。君良为芝泉上将之子,受业于云峰,可以方驾。”(许恪儒整理《许宝蘅日记》,中华书局,2010年,第2册,440页)短短数百字,几乎写出来半部中国近代围棋史中的重要历史人物,而其中,陈曾寿无疑是昔年京师棋会的核心组织者。尽管许宝蘅回忆的起点在于棋坛人物棋力的高低,从王佑臣预期成名出发的思考,引出对京师围棋盛况及当今第一人的思考,最终认为受业于汪云峰的段祺瑞(1865-1936)之子段宏业(段君良),将来会是王佑臣劲敌的思考。但这种回忆最终牵连起的是整个棋坛的盛况,是对棋坛前辈风流云散的叹息和哀惋。

追溯京师棋坛昔年盛况,可对陈曾寿、许宝蘅等人后来的回忆缘由有更多同情的理解。由于1912年之前陈曾寿日记存世极少,相关记载于日记中已难以觅得,在此不能不借助许宝蘅日记的认识。许宝蘅1908年四月初二日日记云:“晨间小雨,午后,耐寂约游祟效寺,丁香、海棠已谢,牡丹含苞未放,殿宇益颓败。来京三年,当春必游,而境地岁异,游侣聚散不同,不胜感慨,观赵玉甫、张跃山、王云峰、沈喜孙对奕。此四君皆当今之妙手也。丙午间同游者,左笏卿丈官广东,王爵三载奉天,伯兄今在陕西。丁未同游者,沈子封丈今赴广东,徐莹甫在杭州,姜鸣皋今客湖北,余人有至有不至者,惟予与耐寂则三度同游也。”许宝蘅1906年至北京,每年春天都要游玩崇效寺,1906年同游者,风流云散有数人,1907年同游者,又有几人星散。至1908年这天出游,除看丁香、海棠等花之外,许宝蘅还一并看四大国手的对弈。这其中,赵玉甫、张跃山、王云峰、沈喜孙四人之外,姜汝谟也以围棋名。由此可见,这个交游群体,除因同是湖北人的地域因素之外,还因围棋而结缘。春游、赏花、围棋、鄂人地域社交等,构成许宝蘅和陈曾寿京师围棋交游的复杂因素。而在这样的交游过程中,围棋成为人际沟通的纽带,游玩的休闲物,也共同构成怀人忆往的记忆之物。与围棋有关的人事逐步成为他们生命中重要的念想,其间每一个人物的聚散离合都成为日记必要的组成部分。

复观许宝蘅1908年十月十三日日记云:“夜过仁先谈,知沈喜孙故,喜孙自幼至长,未尝血食,见人拱揖,辄作合掌式,工奕,十岁时病弱,乃翁授以弈,三日而胜翁,前年来京师,与定镇平、张耀山、汪云峰、姜鸣皋诸君对奕,落子飘忽而精锐,无不畏之。今年夏,与耀山连战二十七局,忽呕血,竟以不起,惜哉。为人极沉冥,病二月余,无所苦,临终强起,趺坐而逝,亦奇已,年仅二十五岁,乃翁为雨人侍郎。”由于陈曾寿组织的围棋聚会,许宝蘅得以与围棋名家沈喜孙认识。在日益加深的友谊中,许宝蘅对沈喜孙的学棋经历及其1906年以来京师的对弈辉煌战绩有所了解。最终,这篇日记成为沈喜孙的一篇小传记。而这一切,又都始于陈曾寿。围棋不仅成为陈曾寿的记忆场所,也成为许宝蘅的记忆场所,它们共同构成清遗民文化记忆中不可分割的围棋记忆。

六、中国近现代围棋的“遗民时刻”

辛亥革命之前,陈曾寿等人在京师的围棋活动,与历史上一般文人的围棋活动并无多少差别,不过是文人日常的游艺,是他们诗酒生活的点缀。然而,辛亥革命之后,陈曾寿等人的围棋活动,被赋予了遗民文化的意义。有关1913年寓居上海的生活,陈曾寿日记虽残存无多,但其中闪烁的海上围棋生活,为这些活动增添了文化记忆的况味。据陈曾寿日记可见,这些围棋活动的参与者多是故清遗老,冯煦(1842-1927)、胡聘之(1840-1913)等遗老是其中的活跃分子。陈曾寿1913年2月16日日记云,“贻书约在小同春早饭,观棋,有冯梦老、胡蕲老。”1913年3月17日日记云,“恪士约往文明雅集,观棋。”在上海围棋圈中,林开謩、冯煦、胡聘之、俞明震(1860-1918,恪士)等都是积极的参与者,而聚会的地点在小同春、文明雅集等茶楼酒肆。这些寓居海上租界、青岛、天津等地的遗民,构成辛亥革命以后各地不断复辟的主力。尽管并非所有清遗民都参与帝制复辟活动,但遗民群体的政治坚守与文化自持,使他们所有的活动都成为近现代历史大变局中令人瞩目的风景。

清遗民的核心在于政治上对皇权的认同,对新王朝的不认可,而在文化上,则有多元表现,诗词歌赋等均呈现与新时代不一致。由此,他们是旧文化的守夜人,也是新文化最顽固的抵抗者。于是,“文化遗民”成为近年清遗民研究中相对活跃的课题。不过,这一概念备受质疑,如潘静如认为“文化遗民这一说法尽管为研究者打开了思路,提供了方便,但同样引起了混乱”(《末代士人的身份、角色与命运:清遗民文学研究》,社会科学文献出版社,2024年)。“文化遗民”概念尽管松散,但它大致指向的遗民的文化活动,仍值得高度关注。笔者认为,在思想、文学等区域之外,琴棋书画等构成的传统游艺,在清遗民身上,无疑构成特殊的“遗民文化”。

在各类遗民文化活动中,围棋成为清遗民日常生活中较小然而极其重要的一个分支。以陈曾寿为例,围棋承载了他在鼎革之后的苦闷心情,是他在“伪满洲国”不如意而穷愁的发泄场。围棋也是陈曾寿等遗民日常宴饮、家庭聚会等活动不可缺少的休闲物事。在北京、上海、长春等不同城市局势各异的环境中,围棋如同变色龙一样,不断更换它的色彩,呈现不同的情感和精神意蕴。它时而是欢乐的,时而是痛苦的,时而是虚伪的文化外交的棋子,时而是亲密友谊的记忆之所。可以说,围棋在不同的时间和空间,以规则一致的游戏方式嵌入清遗民的日常生活,使我们得以管窥1909年至1946年间漫长岁月中,陈曾寿在某些时刻的特殊情感和复杂经历。

回到陈曾寿身上,尽管围棋不曾为他的生计做过贡献,但依然为他供给了必要的情绪价值,提供了足够的休闲价值。甚至,日常的围棋活动也逐步渗透到陈曾寿的诗文中。翻阅《苍虬阁诗集》,可知陈曾寿诗中多有以围棋比喻时局乃至修道进境者。如诗中有云:“对弈有时逢苦劫,斋心无语学初禅。”棋局中被吃的一方,通过打劫,苦苦求活,这是陈曾寿经常的处境。此时,他所求的是以清静无欲之心,求得禅定。又如,《戊寅五月十三日愔仲约酒集》诗中云:“覆棋一局恨陈陈,又见神州涕泪新。”这是将残败的棋局比作覆亡的大清,流露惋惜憾恨之感。此类诗句延续了晚清常以棋局比拟时局的传统,在此之前,陈宝琛“输却玉斛三万顷,天公不语对枯棋”久负盛名。而陈曾寿在上述诗之外,也有多首诗均表达此意,如《苕雪以诗赠行即次其韵》诗中云:“根摇频见三豪祟,柯烂难收一局棋。” 《愔仲枉和九日诗叠均酬之》云:“观棋缩手烂焚柯,六十重阳一梦过。”凡此种种,都可见陈曾寿对晚清以来国事衰败而自己无所作为的叹息。此种叹息直白说出太沉痛,以棋局形容倒恰到好处。陈曾寿等诗人、棋士,面对以人为游戏的清末时局,通过以棋子为游戏的棋局比拟,逐步将时局客体化,得以超脱局外,从而短暂地缓解作为局中人的痛苦。可以说,围棋不仅拯救了陈曾寿的日常生活,也一并为他的诗歌涂抹了悲情色彩。

围棋作为传统文人游艺的寻常物事,发展到近代,因遗民群体的出现,而呈现了中国现代围棋史上的“遗民时刻”。在“遗民时刻”里,围棋是遗民群体必要的联结方式,是遗民家庭内部值得珍视的休闲方式,更是他们在复杂然而不断失败的政治局势下的慰疗灵药。一言以蔽之,围棋是清遗民可贵的精神家园。从围棋活动出发认识陈曾寿,认识清遗民,也为我们思考清遗民带来一些新的认识。清遗民不仅是一个政治上遗存的群体,更是一个值得关注的文化群体。清遗民的生活方式、思想方式、行为方式等等,构成中国近现代历史文化记忆的重要组成部分。围棋、诗钟等活动作为清遗民的外在生活方式之一,是他们在近现代历史大变局中生存的寄托物,是他们赖以生存的隐喻,也是清遗民研究中不当被忽视的重要文化遗产。

更多

更多

星辰与家园:中国科幻文学的探索与守护

科幻文学不仅是讲故事的一种方式,也是我们认识世界、与自我对话的途径。愿同一星空下的我们,可以乘科幻长风,去探索星辰大海,去洞察自我的秘密。