给焦晃送过的一册旧书

焦晃先生爱书,家里有许多书,密密麻麻地摆满了两面墙。其中,莎士比亚、果戈里、契诃夫、斯坦尼斯拉夫斯基的书籍自不多言,还有琳琅满目的历史文化,乃至佛教、禅宗、道教、基督教等形而上的著述;而有些书则与他过去饰演的角色相勾连——这边厢摆着雍正皇帝记录康熙教诲的《帝范观止》,那边厢就放着古罗马皇帝马克·奥勒留写的《沉思录》。套用老舍先生在《茶馆》里的话就是:“几大帝王伺候着他一人,这福气还小吗?”书籍让焦晃成了精神上的富翁,广涉博取,遨游在一片自由的时空,如果说功夫在诗外,这实在是令他表演高妙的灵丹之一了。

十一年前,他过生日时,我送给他的正是一本书,那是一册岁数大过了焦晃本人的旧书,意义特殊,以致焦晃先生在看到它时有些意外和惊讶。

故事要从2013年夏天说起,当时他正在北京郊区拍戏,拍摄的是那部名噪一时的民国大戏《北平无战事》。剧中,他饰演燕大教授、国民政府经济顾问何其沧。相识多年,我从未见过焦晃先生拍戏,便打了招呼,前去叨扰。公交车转出租车赶到那里时,他正在准备下一场戏,只见他穿一件白色衬衫,鹤发凛凛,即之温然,依旧是深沉浑厚的嗓音,他很高兴地叫着我的名字,领我在“他家”楼上楼下参观了一番,最后请制片拿给我一瓶水,让我坐在旁边看他拍戏。

那是一场与“女儿”沈佳妮的对手戏,情节大约是父亲为疏解女儿的心事,为她读起秦观的《鹊桥仙》。这首词曾是焦晃《唐宋诗词吟诵》里的佳篇,我早已听得屡屡泫然,那是诗人对人间可贵之情深沉与超越的理解,而此刻隔着不远再度听去,心底竟涌出更多真切的感动。

午饭时,焦晃先生和我聊起何其沧这个角色,那是一个刚正不阿的知识分子,一个博学勤谨的经济学家,一个护佑学生的教授,一个严慈相济的父亲。尔后,他忽然缓缓说起了自己的父亲:新中国成立前,父亲是中央银行总行的襄理,新中国成立后在对外经贸学院担任英语教授,他毕业于燕京大学经济系,曾是司徒雷登的门生……只言片语,点点滴滴,竟让人觉得何其沧与他的父亲有某种程度上的相通。恍惚间,我甚至在想,此刻坐在对面的不是焦晃,而是他与父亲、何其沧三人精神交汇的镜像。

探望归来,心情久久不能平静,总觉得这部戏对焦晃先生来说,有着回望与追思的意味。焦晃演戏时,总善于用一种意象去高度概括人物的精神品格。譬如,《雍正王朝》中的康熙,在他看来就是挂着“正大光明”匾额的乾清宫;而《乾隆王朝》中的乾隆,则是富贵华丽的颐和园;外国戏中,如《钦差大臣》里“骗吃骗喝”的小青年赫利斯达克夫,就像是街边橱窗里那件华而不实的燕尾服。

那么,属于何其沧的意象会是什么呢?是焦晃先生的父亲吗?我没有问。

那之后,我仍像以往一样,偶尔在孔夫子旧书网上搜索焦晃先生的名字,期冀找到一些关于他的老戏单和老剧本。次年,记得是3月的末尾,一天晚上,我睡不着觉,竟鬼使神差地从床上爬起来在孔夫子旧书网敲下焦晃先生父亲的名字,令人意外的是,一本旧书映入眼帘,商品名称一行大字赫然在目:焦树藩旧藏。

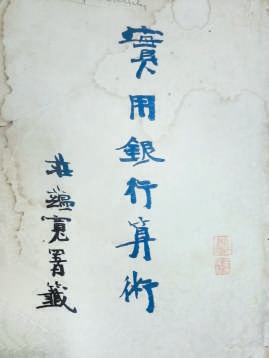

什么?我诧异地几乎就要揉眼睛了,点开详情页反复查看,才确认那书曾经的主人就是焦晃先生的父亲。封面上,是繁体书法写的“《实用银行算术》庄蕴宽署签”几字,旁边钤有两枚朱印,分别是“焦树藩印”“焦尾琴”(焦父字尾琴),左上角有漂亮流利的英文钢笔字二行,虽有残缺,但仍可判断是“jiao shu fan yen ching university(焦树藩燕京大学)”。

需要多说几句的是,封面上的庄蕴宽先生是清末民初著名的政治家、书法家,亦担任过故宫博物院成立初期的主席。他的经历颇丰,其所开创的广西桂林陆军干部学堂培养出了李济深、陈铭枢、蒋光鼐等人,李宗仁、白崇禧也是他亲招的学生。此人有不畏强权的风骨,袁世凯称帝时,六十位约法会议员中,五十九人纷纷倒戈,唯有庄蕴宽一人,拍案而起,慷慨陈词。后来他被轰出京去,直到袁世凯死后,才回到北京,出任民国政府审计院院长一职。

这本书,正是他在担任审计院院长期间签发的。值得一提的是,“庄蕴宽署签”几个字与他本人的签名别无二致,笔致圆浑,点画古拙,即便是印刷,亦来自他本人的笔迹。这位大政治家、大书法家的沧桑痕迹,就这样巧合地藉着另一种因缘与后人相逢了。

而该书的序为清末进士、民国政府财务顾问、财务部部长赵椿年所写,仍是古文章法写就,寄予着对青年后辈的希望。

拍下此书后,我用藏蓝色的宣纸包裹起它,外系皮绳,又簪一朵小花,像跨越时空的邮差一样,将书送给了焦晃先生。当时正值上海书展,他应邀参加朗诵活动,我们便约在了后台见面。他拆开层层包装,不明所以,直到我说明缘由,他才瞪大了眼睛,一边婆娑着封面一边惊讶地问我:“哪里弄的?”

那天,他朗诵的是普希金的诗歌《纪念碑》:

我为自己建立了一座非人工的纪念碑,

在人们走向那儿的路径上,青草不再生长,

它抬起那颗不肯屈服的头颅

高耸在亚历山大的纪念石柱上。

再往后的日子,焦晃先生陆续和我谈起许多关于父亲的故事:他如何带着十岁小儿坐飞机来到了上海;他的刚正不阿,严肃古板;他在新中国成立前夕,种种去留的选择;甚至,他反对儿子学习表演。

因为工作调动,焦晃先生的父亲后来常住北京,而焦晃毕业后留在了上海。南北之隔,父亲一直没有看过他的演出,直到1999年,才在《雍正王朝》中看到他演的康熙,一时间,这部戏和这个角色万人空巷。邻居见了焦父对他说:“您儿子演得可真好!他演皇帝,您现在是太上皇喽!”焦晃的父亲依旧没说什么,可脸上露出了自豪的笑容。

2005年,焦树藩先生去世,享年103岁。

再去焦晃先生家时,看到那本书已经摆在了书架上。我想,或许应该建议焦先生在封面上再钤上自己的印章。虽然那是一本与他的情趣志向殊途迥异的书,但它是父亲的遗物,代表着父亲当初的志向与幽灯下的苦读。我不知焦晃先生是否曾经在自己的身上寻找过父亲的影子,父一辈,子一辈,不必走相同的路,可无形的追求与坚守,却可以一代代传承。书是一种知识的载体,而有时也会成为一种血脉的相连、精神的传递。相似的灵魂之间总会碰撞,它们跨越时空,用书或者信仰连接,搭起一座座“非人工的纪念碑”,静默而永恒。