曹文轩:我对文学又有了新的理解 ——对话曹文轩新作《拖把军团》

访谈者:左眩,作家出版社儿童文学编室主任。

访谈嘉宾:曹文轩,北京大学中文系教授、博士生导师。著有长篇小说《草房子》《根鸟》《细米》《青铜葵花》以及“皮卡兄弟”系列、“大王书”系列和“丁丁当当”系列等 ;《草房子》《青铜葵花》《细米》以及一些短篇小说分别被翻译为英、法、德、日、韩等文字。作品曾获国家图书奖、“五个一工程”优秀作品奖、全国优秀儿童文学奖、宋庆龄儿童文学金奖、冰心文学奖大奖等。2016年4月4日获“国际安徒生奖”。

问:据了解,皮卡的故事您是从2008年左右开始创作的,2009年出版了第一本,而这一次的《拖把军团》距离上一本皮卡故事的新作出版又已经有6年的时间,在这期间,您创作了《蜻蜓眼》《火印》等广受好评的长篇单行本作品,现在是什么原因让您在6年之后,决定再次创作新的皮卡故事呢?

《拖把军团》 图片由作家出版社提供

答:很多年前,我就知道,我内心不只是有书写《草房子》《青铜葵花》这一类作品的冲动,我还有书写其他情调和风格作品的冲动,并且这些冲动不时地会像狂风中的波浪在心海中扑打和咆哮。我喜欢锐利的、清醒的现实主义,但我骨子里一定又驻扎着浪漫主义之魔。后来,我写了《大王书》,这部作品不再是小桥流水、竹篱茅舍,而往气势磅礴、长风万里去了。它的风气令人怀疑是否出自我手。然而,它就是我的心灵之作。记得当年写完,真有一泻千里的感觉。我又写了一系列皮卡兄弟的故事。它的情调与风格,既与《草房子》《青铜葵花》大不一样,更与《大王书》迥然不同。我写它时同样感到得心应手,毫无生涩之感——另外一种写作感受,使我感到迷恋。也许,我可能是那种喜欢多种写作路数的写作者。有些作家也许一辈子只写一种情调和风格的作品,他们照样也能成为大家,但我不想这么做,我只想顺其自然,我能写什么就写什么,不想将自己拘囿于一隅。但我也知道这些不同情调与风格的作品,看似差别很大,其实懂我创作精髓的,还是会看到它们在题旨、美学上的一致性,它们的基因是一样的。《草房子》也好,《大王书》《皮卡兄弟》系列也好,还是一个文学家族的,就像是一娘所生的几个兄弟,性情各异,但细看,深看,还是一家兄弟,它们有许多共同的品质。《拖把军团》无论看上去与《草房子》《大王书》有多大的不同,但我在写作时的感觉、情绪,却一如既往。我已决定,从现在起,我要将以皮卡兄弟为主人公的系列继续写下去,让这一系列成为规模很大的系列。如你所说,在那几年时间里,我只想写《蜻蜓眼》和《火印》那样的作品,几乎完全忘记了皮卡故事。现在,我觉得前几年的中断甚至要结束这一系列的写作的想法是愚蠢的。我不可以停止对这一形象的书写,我要回到这样一种写作语境,为中国儿童文学塑造一个广为人知的艺术形象。我知道,儿童们的认知心理,会倾向于一个形象的不断书写。我要写出既幽默,又能在幽默之后还能留下许多宝贵记忆的作品。我要将我“幽默的最高境界是智慧”的想法付诸实践,写出一个能让现在的孩子喜欢,而当他长大之后再回忆起当年的阅读时,不感到浅薄和害臊——非但不感到浅薄和害臊,还会又有新的感受的作品。也许做不到,但我会竭尽全力去做。

问:大家都知道,您在2016年获得了国际安徒生奖,这是儿童文学作家能获得的巅峰荣誉,皮卡的故事也在您得奖之后,由作家出版社推出了新版,当时叫“中国名娃•小皮卡”,出版后受到小读者的热烈欢迎,到现在已经销售了282万册。可以说,皮卡的故事大部分都是在您获奖之前创作的,这次的《拖把军团》是您获得国际安徒生奖之后,再度创作皮卡的新故事,请问在获奖前和获奖后的不同时期创作同一个主人公皮卡的故事,您感觉有什么不同吗?

答:我不想让获奖成为压力,它只能成为动力。压力有可能会使你在获奖之后而“江郎才尽”,再也写不出任何有价值的东西。我尽量减轻获奖的压力,尽量减弱获奖对我的影响。我告诉自己不要太在意这份荣誉,也许它并不能说明什么,能说明什么的应当是一如既往的写作。我告诉自己,要像从前一样轻松写作,绝不让获奖成为包袱和枷锁。一个作家如果不能再写作了,也就什么都不是了——当然,身体衰老另说。还好,在十分疲倦地对付了一阵媒体之后,我很快恢复到了常态,恢复到老样子。我甚至忘记了获奖证书和那枚有安徒生头像的奖章被我放到了什么地方。这种感觉很好,很清爽,就像什么也没有发生过。我在不停地写,速度比以往任何时候都快。2017年出版了《蜻蜓眼》,这是一部在我个人写作史上很重要的作品——我坚信这一点,时间将为我证明。后来写了“曹文轩新小说”系列,2020年,因为疫情我被困在了家中,我能做的就是看书写书。《拖把军团》写于2019年年末。在未写之前,我通读了全部的皮卡故事,一是为了找回写这类作品的感觉,二是看看这些作品中是否留下了一些可以发展的线索,三是搞清楚都已经写了什么,以防后面重复。写皮卡故事的心火再次点燃,我回到了六年前,但又和六年前的感觉不太一样,因为毕竟已经六年——这六年间,我对文学又有了新的理解,特别是对这一类的作品,更有新的理解。

问:我们注意到,以前的皮卡故事相对这次的《拖把军团》来说,篇幅都比较短小,一般是2-3个故事组成一本书,而这次的《拖把军团》是一个完整的大故事,这是皮卡故事的一种变化吗?为什么会有这样的变化?

答:是,这是一个很重要的变化,往后写下去,可能就是这个路数了:一本书只写一个完整的故事,让它们成为一部部长篇小说——真正意义上的长篇小说。以前的那种由多篇作品组成一本的方式当然也可以,但它们毕竟不能称为长篇。这样一来,我只能选择适合写长篇的故事了,这要比以前那种写几个故事结构一书的方式,显然更具难度。但我很喜欢现在这种方式,我是一个愿意思考结构、经营结构的写作者,我会在结构中获取快乐——特别是那种较大规模的结构。我将其看成是对我能力的考验。那种写作,让我有设计师、工程师的感觉,这种感觉很不错。

问:这次作家社推出的皮卡新故事还有一个重要的变化,就是丛书名改成了全新的“皮卡兄弟”,是什么原因让您决定使用这个新的丛书名呢?在后面的故事里,是不是皮卡哥哥——皮达的故事会大幅增加?

答:这套书将会与“我的儿子皮卡”有所区别,这就是它将写皮卡兄弟的故事,而“我的儿子皮卡”,将会沿着以前的设定,主要写皮卡。皮达的分量将会加大,有可能在一本书中,他的分量可能会超过皮卡,或是与皮卡“平分秋色”。这样做的好处,一是有了更多的可能——我掌握的故事,有一些更适合由皮达来叙述完成,而如果只是写皮卡的话,这些故事就只能牺牲了,而以“皮卡兄弟”的名义,我就可将这些故事都拿过来,写作的空间一下子加大了。二是,它会显得更加丰富多彩,并因此扩大读者群。三是,我没有理由地觉得“皮卡兄弟”这几个名称很好听,很温馨,它本身就提升了故事的吸引力。

问:您在“皮卡兄弟”里构建了一个很令人向往的都市家庭,在这个家庭的成员——爸爸、妈妈、奶奶、姑姑——身上,我们都可以读到一种善良,一种幽默,一种对孩子的尊重,这种善良、幽默、尊重,共同营造出一种很迷人的松弛感,也让我们在阅读皮卡故事的过程中感到很放松,常常会忍俊不禁,但同时又能体会到这个家庭有很正的价值观和凝聚力,同情弱者,尊重生命,鼓励创新,这是不是一个您心中的,儿童生长的理想家庭样本?

答:“其乐融融”,这就是皮卡的一家。这是一个理想的家庭。但,这并不意味着没有矛盾和冲突——有时可能还会很激烈。两个正在成长中的孩子,并且是两个很不一般的孩子,他们在给大人带来快乐的同时,一定会没完没了地给大人带来苦恼,甚至是痛苦。但我会将这一切“悲剧”放在“喜剧”的叙述中进行——不,也不完全这样,更多的故事是在“悲喜交加”中得以叙述的。我曾经说过,最理想最有境界的幽默,恰恰是属于悲剧的。我不想将皮卡兄弟的故事叙述成轻薄的嘻哈故事。横竖不想。这里的幽默常常是与眼泪在一起的。也许这才是高质量的幸福之家。

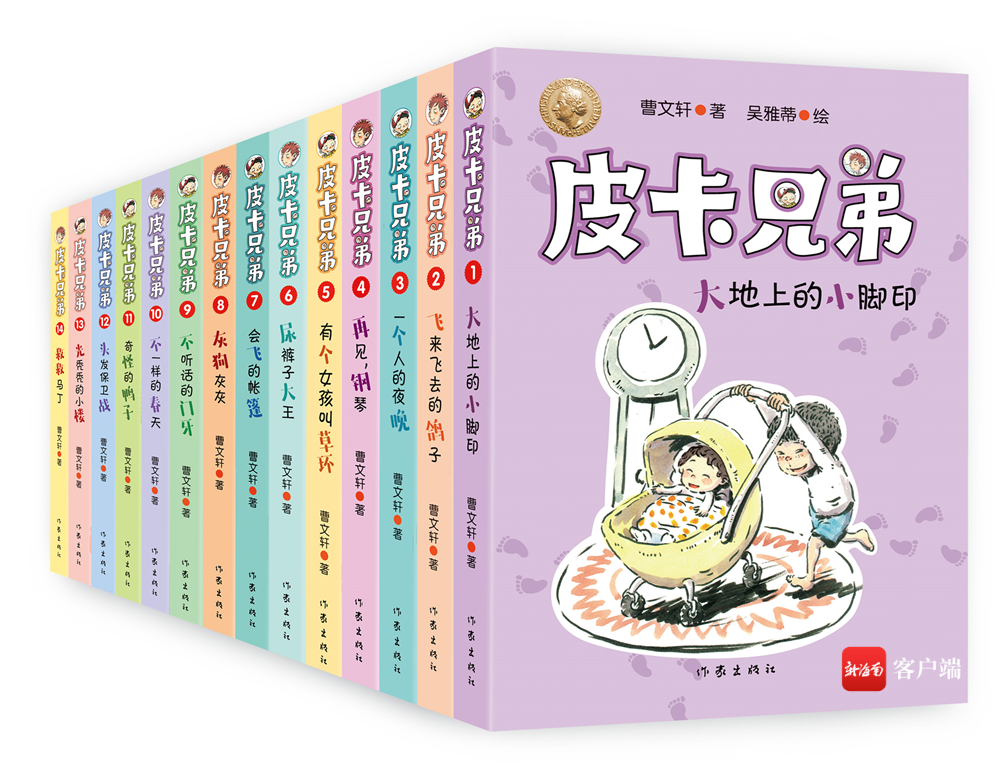

《皮卡兄弟1-14丛书系列》 图片由作家出版社提供

问:和《草房子》《青铜葵花》里的家庭相比,《拖把军团》中皮卡的家在您的作品中是最为当下的,具有鲜明的新世纪都市中产家庭的特征,这在您的作品中是独树一帜的,但同时您又将这个都市家庭巧妙地与油麻地的乡村家庭进行了连接,皮卡和皮达生长在都市,却又会时不时回到乡野,您为什么会进行这样的设置呢?

答:从《草房子》开始,我写了不少作品,但故事基本上都发生在一个叫油麻地的地方,一块如同有人在评价福克纳的作品时所说的“邮票大一块”的地方。我关于人生、人性、社会的思考和美学趣味,都落实在这个地方。但大约从2015年出版的《火印》开始,我的目光便开始从油麻地转移,接着就是《蜻蜓眼》,情况就变得越来越明朗了。接下来,我以“曹文轩新小说”命名写了《草鞋湾》,不久前又出版了《寻找一只鸟》。我心态的变化是:我越来越不满足只将目光落定油麻地。我告诉自己:你的身子早就从油麻地走出了,你经历了油麻地以外的一个更加广阔也更加丰富的博大世界;在那里,你经历了不同的生活与人生,这些与你的生命密切相关的经验,是油麻地不能给与的,它们在价值上丝毫也不低于油麻地;你可以不要再一味留恋、流连油麻地了;你到了可以展示油麻地以外的世界的时候了,你到了书写你个人写作史的新篇章的时候,这新篇章的名字叫“出油麻地记”。我是一个文学写作者,同时也是一个文学研究者。我发现,在文学史上,一个作家很容易因为自己的作品过分风格化,而导致他的写作只能在一个狭小的范围内经营。因为批评家和读者往往以“特色”(比如地域特色)的名义,给了他鼓励和喜爱,使他在不知不觉之中框定了他的写作。他受其氛围的左右,将自己固定了下来,变本加厉地来经营自己的所谓“特色”,将一个广阔的生活领域舍弃了。这叫画地为牢,叫作茧自缚。我回看一部文学史,还发现,这种路数的作家,基本上被定位在“名家”的位置上,而不是“大家”的位置上。托尔斯泰、雨果、海明威、狄更斯、巴尔扎克、高尔基是大家。他们所涉及的生活领域都十分广泛,不是一个地区,更不是一个村落,至少是巴黎、伦敦和彼得堡。我后来读了福克纳的更多的作品,发现评论界关于“邮票大一块地方”的说法完全是不符合事实的,是一个骗局——事实是,福克纳书写了非常广泛的生活领域。那么,一个作家要不要讲究自己的艺术风格?当然要。大家阅读了我的新小说之后,你将会深刻地感受到,这些作品与《草房子》《青铜葵花》《细米》等作品之间的共同操守的美学观。你可以在抹去我的名字之后,轻而易举地判断出它们是出自我之手。一如既往的情感表达方式、一日既往的时空处理、一如既往地忧伤和悲悯,一如既往的画面感、一如既往的情调,无不是我喜欢的。但已经不再是油麻地,有些甚至不是不是乡村,而是城市,甚至是北京和上海这样的大都市。2017年的《蜻蜓眼》,写了上海,甚至写了法国的马赛和里昂。我其实已经是一个很熟悉城市生活的人。我在城市生活的年头是乡村生活的年头的三倍。我觉得我现在写城市与写乡村一样顺手,完全的没有问题。我有不错的关于城市的感觉。写一座城市与写一座村庄,写一条街道与写一条乡村溪流,一样的得心应手。就这么转身了,转身也就转身了——其实我早就转身了,从《根鸟》《大王书》就开始了,但当时没有明确的意识。我觉得一切都在很自然的状态里。一个作家,特别是那些生活领域被大大扩展了的作家,总会去开采新的矿藏的。皮卡兄弟在事实上,大部分时间就是在都市中度过的,应当说,他们是城市的孩子,特别是皮达。皮卡即使在油麻地,无论是他还是油麻地的孩子们也都知道他是北京人。在他们的故事空间,大部分是在油麻地以外的北京,这些故事我非常熟悉。但这并不妨碍我会让他们随时离开都市而去乡村,因为他们的爷爷奶奶以及姑姑们都在乡村——油麻地,那里发生的故事是城里无法发生的。穿插着写乡村,让城市和乡村产生一种对比,这无论从哪一种意义上说,都是一种很不错的安排。

问:皮卡的故事在您的创作序列里,是一个很独特的存在,它是您的第一部系列儿童小说,用多部作品来共同讲述同一个主人公的故事,在它之前,您的创作都是以单行本形式出现的,在它之后,您又陆续创作了“丁丁当当”“萌萌鸟”“笨笨驴”等系列故事,可不可以说,皮卡的故事是您创作中的一个很重要的节点,在皮卡之前,您更倾向于当代文学小说家的大长篇创作方式,而在皮卡之后,您的创作方式开始更加接近于儿童文学作家,创作形式更加丰富,童年特征也更加鲜明?

答:什么是儿童文学?儿童文学的范型是什么?恐怕没有一个人能够说得清楚。但我们心中好像有一个儿童文学的“样子”——最典型的儿童文学的“样子”。大致上说,它比较轻松,比较单纯,比较温柔,它的读者年龄是幼儿、十一二岁以下的儿童,是那样一种用“浅语”写作的文学。但后来我们发现了问题:那些还没有成为“青年”的初中生甚至高中生呢?我们发现了一块广大的没有得到儿童文学厚泽的贫民区。中国的儿童文学作家一度纷纷进军这块贫民区,直到有人开始怀疑:这还是儿童文学吗?但我们即使处在被扣上“成人化”的帽子的尴尬处境之中,仍然不顾一切的向上、向上……。因此,中国的儿童文学与那些学者们、传统的儿童文学作家所认可的世界儿童文学的范型区别开来了,形成了一道中国的文学特有的风景。我就是其中的一员。但我是“折衷”的,我在想着为高年级小学生、中学生写作时,始终没有忘记那些儿童文学的经典。我在写《草房子》《青铜葵花》这样的作品时,潜意识中,始终有一个儿童文学的“样子”。我不知道我这种选择是否是合理的、明智的。但,后来我在那种“向上、向上”的冲动中慢慢地掉转头了,开始下行——不是那种断崖式的跳水,而是一种顺势而下,于是就有了你所说的”笨笨驴”系列、“萌萌鸟”系列(现在改名为“侠鸟传奇”)、“我的儿子皮卡”系列。但无论是往高处还是往低处,有一点却是始终不能忘怀的:我写的是文学作品。其实,我一旦进入写作状态,是不怎么想到读者是谁的。

问:这一次的《拖把军团》,从大故事的形式和校园生活的内容来看,都很像是一部校园小说,而校园小说常常被视为流行、畅销的儿童文学类型,这和您以前“追随永恒”的经典化写作相比,仿佛是向前走了有些不同的一步。而读《拖把军团》时,仍然能够明显地感觉到其中经典化的文学气质,比如潜藏于幽默之下的悲悯心和命运感,优美的语感和节奏,但语言好像更简单,更放松,更轻盈了。请问您是怎么看待校园小说这种类型的呢?在您看来,流行的类型小说和经典化的文学作品之间,是否有一条联接的通道?《拖把军团》是对这种联接的尝试吗?

答:皮卡兄弟的故事也许不时地要写到校园,但我从来也没有“校园小说”的意识——“校园小说”算一个什么概念呢?它与文学有关吗?我不太明白为什么会有人强调校园文学、校园小说。我写校园,只不过是那些故事是在校园发生的,如此而已。不管写哪儿,你首先——甚至是唯一要想到的就是,你怎么写出一部文学作品。你只有分分秒秒都记住这一点,写哪儿实在都无所谓。皮卡兄弟如果想穿越空间与时间,活向未来,就必须做到它们是一部部艺术品。我不想将我这样的作品归类于类型化——不能说以一两个形象而写出多部的作品,就可以将它定义为类型化写作。类型化听上去好像是一个贬义性的概念——当然不是,但我就是不喜欢将皮卡兄弟的故事归类于”类型化”。因为,在人们的印象中。既然是类型化的,就不可能是经典化的。不,我的写作可能无法做到经典化,但我愿意自己的一生都在追求经典化。

问:“皮卡兄弟”虽然是童年故事,内部却拥有极为开阔的社会空间,跟随着皮卡和皮达的眼睛,我们不仅可以看到一只狗,一只八哥,一套水彩笔的以儿童为中心的童年故事,还可以看到在城市化进程背景下的各色人物,故事涉及到了教育、医疗、文化、城市建设等各个领域的社会现状与发展,轻松的故事下蕴涵着很多现实的话题。您的作品好像一直有这个特点,童年故事与时代背景总是紧密相连,《草房子》《青铜葵花》《蜻蜓眼》都是这样一脉相承。但“皮卡兄弟”因为是新世纪后的都市故事,所以与当下时代几乎是同步的,其中的时代背景和社会问题也更加地能引起关注和共鸣。像这次《拖把军团》,关注到了打工子弟在城市里插班上学的问题,这个问题其实城市里的孩子们平时并不会有意地关注到,您为什么会选择这样的素材呢?

答:我以为作品能否引起共鸣,不完全与时代的远近有关。事实上写“从前”的《草房子》和《青铜葵花》《蜻蜓眼》等,引起读者的共鸣是强烈的。最能引起共鸣,并能长久引起共鸣的,应当是超越时代的永恒的人性和基本感情以及基本的存在处境。《拖把军团》不只是一个打工人家孩子的故事,那只是“表意”,而不是“含义”。一个作家,应当更在意的是广泛而深邃的“含义”。社会发展到某一天,农村人到城里打工的故事结束了呢?《拖把军团》怎么办?我想让《拖把军团》以及皮卡兄弟的所有故事都能活的长久一些。如果想让自己的这一愿望实现,就必须用力、用心琢磨“含义”——读不尽的含义,这些含义存在于永远。