马雅可夫斯基:人与诗人

说到马雅可夫斯基,多数中国读者对他的印象可能局限于一个苏联官方正统诗人,写了不少颂扬列宁和十月革命的“楼梯诗”。尽管在上世纪五十年代和八十年代,马氏作品在中国被大量译介,也出版过好几种关于他的传记和回忆录,但我们对他的了解实则囿于苏联官方的剪裁,与诗人真实的面貌相差甚远。而瑞典斯拉夫学家本特·扬费尔德的这本《生命是赌注——马雅可夫斯基的革命与爱情》就试图为我们揭示一个更为完整、全面、悲剧性的诗人形象。

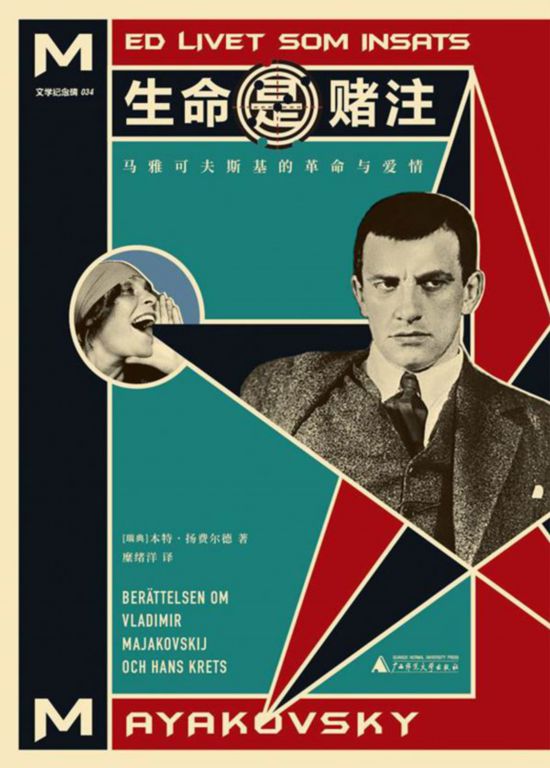

《生命是赌注——马雅可夫斯基的革命与爱情》,[瑞典] 本特·扬费尔德著,糜绪洋译,广西师范大学出版社·上海贝贝特,2020年5月出版,736页,148.00元

早期的马雅可夫斯基与他的同道们打着“未来主义”的旗号大闹俄罗斯诗坛。他们的创作将已在俄罗斯美术界燃起的先锋派艺术之火引到了文学界。但当时人们听说未来主义者主要不是因为他们的诗歌创作,而是他们在舞台上的表现。

未来主义者舞台演出的实质可以概括为花观众的钱给观众看脸色。他们永远身着奇装异服——马雅可夫斯基穿着他标志性的黄色女衫,而他的战友们则会在脸上涂抹各种古怪的“战斗图案”,往大衣的纽扣眼里插胡萝卜招摇过市。在未来主义者看来,迎接未来的第一步就是清算传统,1912年昭告他们横空出世的宣言《给社会趣味一个耳光》就是他们的行动手册:“时代的号角由我们通过语言艺术吹响。过去的东西太狭隘。学院和普希金比象形文字还难以理解。把普希金、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰等从现代的轮船上扔出去。只有我们才是我们时代的面貌。”事实上,他们不仅会和经典作家过不去,同时代的前辈作家也是他们集中攻打的靶子。比如,1913年流亡海外多年的象征主义诗人巴尔蒙特获赦回国,在迎接他的晚会上,马雅可夫斯基“代表敌人们”致辞砸场。

在骂够了同行后,他们开始直接敲打观众。早期马雅可夫斯基诗歌中最常见的两个人称代词是“我”和“你们”,而两者往往处于急剧对立状态。“把颜料从玻璃杯里泼溅,/我立刻涂抹工作日的菜谱;/我在鱼冻的盘子上指点/远洋歪斜的颧骨。/借马口铁鱼的鳞片/我读出了新唇们的呼语。/而你们/能不能/把夜曲表演/用排水管道的长笛?”(《而你们能不能?》,以下除注明外马氏文本皆为拙译)“我”的全能同时也意味着“你们”的无能——“能不能”这个反问句的功能与其说是真心发问,毋宁说就是在挑衅观众。而如果上面这首诗还只是在含沙射影地嘲笑听众无能的话,那么下面这首《给你们尝尝》就已经是在指着听众鼻子骂了:“一小时后从这里朝干净的胡同/你们虚胖的油脂将挨个流淌,/而我给你们打开了这么多的诗音盒,/我,挥霍无价词语的败家子。/喂,你这男人——你胡须上有卷心菜/是来自某处没有吃完喝完的菜汤。/喂,你这女人,你脸上搓着厚厚的粉,/你透过物的贝壳如牡蛎般观看。/肮脏的你们全体,不管脱不脱套鞋,/都将费力地坐上诗人心脏的蝴蝶。/人群在兽化,并将会摩擦,/一只百头的虱子将把小脚都竖起。/而假如今天我,未经打磨的匈人,/不想在你们面前假装——那么请瞧,/我要哈哈大笑,欢乐地唾弃,/唾你们脸上,/我,挥霍无价词语的败家子。”

尚在十年前的1906年,象征主义运动领袖梅列日可夫斯基还写过一篇《未来的野人》,十年后的1915年,这群“未经打磨的匈人”就自己跳上了舞台。尽管他们的演出总是以闹剧、观众喝倒彩和警察介入告终,且遭到报纸批评家的纵情嘲讽,但却在商业上非常成功。台下总是座无虚席,据说来客可以分为三类,第一类是为了观察疯子从而确证自己是正常人,第二类是为了感受世风日下人心不古,见证象征主义者预言的末世已经降临,第三类则是煞有介事的品鉴家,在他们胡闹时故作高深地伸出一根手指点点头,暗示自己已经看出了胡闹背后的深意。

无论如何,未来主义者的出现契合了帝俄末年反动、保守的环境下民众内心渴望报复的暗流,因此,他们的商业成功绝非偶然。他们宣言中所谓的把普希金从现代轮船上扔下去的说法也应从这一角度来理解。他们蔑视的并非普希金的创作本身(扬费尔德在书中提到,马雅可夫斯基甚至能够全文背诵普希金的《奥涅金》),而是他作为经典作家、课本作家被文化与社会的建制剥去了身上一切鲜活的元素,当作偶像崇拜。未来主义者在俄国外省巡演时,曾被某地警察告知,在舞台上百无禁忌,唯独一不能骂长官,二不能骂普希金,而他们想要从轮船上扔下的,显然就是这个和“长官”平起平坐的普希金。即使在苏联时期,马雅可夫斯基的许多作品仍秉持着这种战斗精神,但不幸的是,他死后却仍被新的建制浇铸成纪念碑,改造成官方意识形态的传声筒。在他那首著名的畅想与普希金雕像一起散步的《纪念日的诗》中,他已经预言到了自己因被“封圣”而“二次死亡”的命运(尽管当时还没人相信):“或许我/还活着就要/照章给我树雕像。//那我就摆上点/炸药,/——一声/轰鸣!//我憎恨/一切死臭皮囊!//我爱戴/一切生命!”

这种对反动时代的复仇心态也可以解释为何1914年大战爆发和1917年二月革命都受到未来主义者的热烈拥护。但与此同时,尽管未来主义者的活动直到1919年受官方打压后才逐渐消退,但马雅可夫斯基在1916年的文章《一滴柏油》中就已承认,它在大战开打后便失去了意义,因为比起战争(以及之后的革命)对旧生活、旧秩序的毁灭性破坏,未来主义者的舞台表演实在只能算是小打小闹。

未来主义者的创作不囿于文学文本,而是延续了象征主义以降对综合艺术的追求。他们为自己的诗集绘制插图、设计封面,甚至对传统印刷也持怀疑态度。他们的另一篇宣言《字母本身》就强调了同一个词用不同的笔迹写成或不同的铅字排成会带有完全不同的语义,因此未来主义者的许多诗集都是手写后石印出版(比如马雅可夫斯基的第一本诗歌书《我!》)。他们与美术、音乐、戏剧界的先锋派有非常持久的合作关系,这种合作一直持续到了马雅可夫斯基生命的末年。最重要的是,生活本身也是一种艺术创作,从这一层面上来说,未来主义者的舞台表演不仅是商业炒作,同时也是他们“生命创作”的一部分。

构成马雅可夫斯基“生命创作”的不仅有他早期的舞台表演,他的爱情也是这种创作的重要组成。诗人的感情经历,尤其是他与莉莉·布里克的关系是扬费尔德这本传记的重头戏。莉莉是马雅可夫斯基一生的挚爱,马雅可夫斯基几乎把自己所有的诗歌全都题献给莉莉。

马雅可夫斯基认识莉莉的时候,她已经和奥西普·布里克成婚,但马雅可夫斯基仍然对她紧追不舍,最终他与布里克夫妇组成了一个三人家庭。但家庭的存在基本没有妨碍三人各自在外丰富的私生活,事实上,这个家庭更像一个有着共同财产关系、精神恋爱纽带的创作团体。

这样的故事我们如今听来会觉得开放、超前,但在当时的俄罗斯,这种“三人家庭”并非罕见的新鲜事。1860年代车尔尼雪夫斯基著名的长篇小说《怎么办?》就已经有了对类似愿景的描绘,而屠格涅夫、涅克拉索夫这样的文豪也有类似三人家庭生活的经验。事实上,早期苏联社会的婚恋观、情爱观即使以我们今天的视角来看也是相当开放、自由的。结婚、离婚的程序都颇为便捷,离婚甚至一度只需夫妻一方提出申请即可,更不存在所谓冷静期之说。左翼知识分子普遍赞同婚姻是私有制的表现,而一夫一妻制的本质是对妇女的占有。既然建设共产主义的最终目标是取消私有制,那么长远来看婚姻和一夫一妻制也终将会被扬弃,而忠贞之类的观念,以及因配偶不忠而产生的嫉妒情绪都应该作为资产阶级的陋习被革除。

应该在新时代被扬弃的资产阶级元素不仅仅是旧的爱情观、家庭观,还涉及生活的方方面面。在二十世纪初的俄语中,“资产阶级”(burzhua)一词获得了一个所指更为泛化、更带蔑视色彩的俄化形式——burzhui,并很快成为工农阶层的常用骂人话,几乎失去了原有的阶级政治色彩。而马雅可夫斯基笔下的“资产阶级”(比如那首著名的“你吃吃凤梨,你嚼嚼松鸡。/你的末日就要到了,资产阶级”,余振译)虽不至于完全去经济-政治化,但也应该被理解为一种更宽泛的旧生活之化身,是“停滞、保守、饱腻”的象征:“做资产者/这不意味着要拥有/资本,//挥霍金币。//这是年轻人/喉咙里/有死人的脚跟,//是嘴里塞满了/一块块肥油”(《150 000 000》)。

这种旧生活、旧习气在马雅可夫斯基及其文学同道的术语系统中,常被用一个短小精悍却含义复杂的词byt来表示——它的本义是“日常生活”“风俗习惯”,而在马雅可夫斯基的语境中,我们姑且译为“凡俗生活”。马雅可夫斯基期待着在经济、政治革命后,很快就能迎来精神解放的第三次革命:“被头脑中思想的爆炸所震惊,//心脏的火炮阵阵轰鸣,//从时代中奋起了/另一次革命——//精神的/第三次革命。”(《第五国际》)这也是为什么即使在革命后,马雅可夫斯基仍然写下了诸多辛辣的讽刺诗,有时候这种斗争的决绝情绪显得近乎冷酷:“墙上是马克思。/鲜红的镜框。//躺在《消息报》上,猫崽正取暖。//金丝雀狂妄,//从小天花板下/吱吱叫唤。//马克思从墙上看啊看……//突然/开口,竟喊将起来://‘市侩习气的线网已把革命纠缠。//市侩凡俗生活比弗兰格尔更骇人。//速速/把金丝雀们的脑袋扭断——//为了共产主义/不被金丝雀们战胜!’”(《败类》)

可惜布尔什维克领导人对马雅可夫斯基的精神革命没有什么兴趣,事实上,诗人被迫不断调整自己以适应新时代。扬费尔德这本传记的后半部为我们呈现了马雅可夫斯基在这个复杂年代进退维谷的狼狈处境。若不妥协,那么能否写作乃至生存都会成为问题,而一旦妥协,就势必会导致道德与才华的贬值。而且马雅可夫斯基的文坛对手以及敌视他的文化官僚们只会得寸进尺、步步紧逼,而饮弹自尽成了失去一切退路的马雅可夫斯基最后的抗议手段。茨维塔耶娃的一段话最好地概括了1917年以来马雅可夫斯基的人生悲剧:“整整十二年来,作为一个人的马雅可夫斯基在不断杀害自己内心中作为一个诗人的马雅可夫斯基,而到了第十三年,诗人站了起来,杀掉了人。”

早在1916年,马雅可夫斯基就在其第一部诗集《朴素如牛哞》的序诗《致一切》(这首诗是写莉莉的,因而“一切”自然指的也就是莉莉)中用堂吉诃德自况:“爱情!/只有在我那/发了热的/脑中才曾有过你!//快将愚蠢喜剧的进程止掣!//请看——/我/扯下玩具铠甲,//最最伟大的堂吉诃德!”确实,最适合概括他一生的文学形象也非堂吉诃德莫属——莉莉就是他的杜尔西内娅,而他把自己的一生都用在与某个不可战胜敌人(“凡俗生活”)搏斗,直到最后才知其中荒谬,正如他遗书中的那首诗所云:“有道是——/‘事件残结’,//爱的小舟/在凡俗生活上撞沉。//我和生命已两清,/也不必再罗列//彼此的伤痛、/不幸/与怨恨。”

马雅可夫斯基的诗艺

扬费尔德的这本传记胜在对诗人生平与时代的详细还原,但对其创作却较少顾及,即使引用诗文处,主要也是着眼于其传记意义。而近些年由当代俄罗斯著名作家德米特里·贝科夫(他的《帕斯捷尔纳克传》中文版之前已由人民文学出版社出版)所写的另一本马传《第十三个使徒——马雅可夫斯基:六幕滑稽悲剧》则正好与之互补——贝科夫不追求对诗人生平的系统呈现,但对其创作却阐发了许多独到的见解。笔者在这里也顺着贝科夫的一些论述,来谈几句马雅可夫斯基的诗艺。

马氏诗学的最常用手法是极致的夸张,尤其早期常爱使用一些令人不安乃至反感的意象来强调自己绝望、灰暗的感受,比如“独眼”:“飞机喊了一下便坠到/受伤太阳旁流出一个眼珠处”(《城市的大地狱》),“如同在无畏舰遇险的时候,/人们由于窒息的痉挛/都冲向张开大嘴的舱口——/布尔柳克也昏厥过去,/从他的撕裂得尖声叫喊的一只眼睛里/探出自己的头”(《穿裤子的云》,余振译),“我像走向群盲者的孤独客/脸上的最后一只眼!”(组诗《我!》)

当然类似的夸张手法,第一次用会让读者啧啧称奇,第二次用就只能换来冷淡的回应,第三次用就会被人嘲笑和戏拟了。著名批评家楚科夫斯基1921年在一次演讲中就拿马雅可夫斯基的这个意象开涮。他用马雅可夫斯基的招牌式男低音喊道:“只要您想,我就从左眼中掏出/一整片开花的小树林。”(“只要您想”也是在揶揄《穿裤子的云》中的招牌句式:“只要您想——/我就发疯,只为一块肉//——同时就像天空,转变调性——//只要您想——/我就无可指摘地温柔,//不是男人,而是朵——穿裤子的云!”)据说在场的诗人尴尬不已,答复道:“您想掏啥就掏啥。我随便。我累了。”

在马雅可夫斯基的诗歌世界中,“我”永远是一个顶天立地、与上帝平起平坐的巨人形象。因而与上帝的对话就是一个时常出现的母题。“我的父!/好歹你别折磨,把我怜悯!//那是我被你流的血如山谷的道路流淌。//这可是我的心灵/如一块块被撕碎的乌云//在燃尽的天空中/在钟楼生锈的十字架上!”(组诗《我!》)“他,拼命地跑,//冒着正午的滚滚风尘,//生怕迟到,//闯进上帝的家门,//哭着,/吻上帝暴起青筋的手,//祈求:/‘一颗星星,一定要有 !’//赌咒:/‘没有星星,绝不能忍受!’”(《听我说》,飞白译)苏维埃政权建立后,在诗里写和上帝对话已不合时宜,但我们的巨人诗人仍不忘找来夏日的太阳(《马雅可夫斯基夏天在别墅中的一次奇遇》)和列宁(《和列宁同志谈话》)来过一把对谈瘾。

除了与上帝平起平坐的对话外,各种更为激进的渎神、抗神题材也充斥于他早期的作品之中:“用蹄子吓唬了群峰的祈祷,/上帝在天上被套马索抓住。/怀着耗子的微笑揪个精光,/嘲笑着拖过门槛的缝隙”(《跟随一个女人》)。“我以为——你是全能大神仙,//而你却是半瓶醋,琐碎小破妖。//你瞧,我正弯下身,/自靴筒的后面//掏出一把修靴刀。//长翅膀的恶棍们!/在天堂蜷缩在一起!//受惊的颤战栗中,羽毛弄得纷纷杂杂!//我要把满身熏香的你,从这儿起//剖开到阿拉斯加!”(《穿裤子的云》)无怪乎高尔基在听了马雅可夫斯基朗诵《穿裤子的云》后“像女人一样号啕大哭”,说自己“从没在《约伯记》以外的地方读到过如此这般与上帝的对谈”。

同时代其他俄罗斯大诗人的诗作往往追求内省,需要读者反复沉思来理解,但马雅可夫斯基的诗却截然相反,更多是为了追求表现,尤其是朗诵的效果。他曾给莉莉写过一首动人的情诗:“对于我/除了你的爱//没有别的大海,//可是在你的爱情中//哪怕用眼泪也求不到安宁。//……对于我/除了你的爱//没有别的太阳,//可是我不知你在何地,//和谁依傍”(《小莉莉》)。但也就是在同一年,他却在一首吹嘘自己的诗中用了同样的意象:“假如我/很小,/像大洋,——//我会屹立在波涛的项链上//用涨潮来取悦于月亮。//哪里我能找到心上人,/像我一样?//这样的女人肯定不会委身于狭小的天空。//……假如我/暗淡无光,/像太阳!//我很需要/用我的光芒滋润//大地干瘪的乳房!//我会拖着我的情人/匿迹销踪”(《作者把这些诗行献给亲爱的自己》,郑体武译)。

即使长诗《我爱》最后给莉莉的山盟海誓(“庄严地高升起诗行手指的诗句,/我宣誓——//我爱,/不渝而忠实!”)也能在几年后被套用到他为国营茶行撰写的广告诗中:“我敢向全世界/起誓://私营公司的茶叶/太次”(飞白译)。总的来说,马雅可夫斯基的诗学谱系更应该被追溯到古希腊的演说家,而非悲剧诗人或抒情诗人。对他而言,一首诗在朗诵时给听众留下的第一印象,它的声响与节奏效果都比文本内容的深刻更为重要。早在1914年的一篇论述契诃夫创作特色的文章中,马雅可夫斯基就直截了当地宣布:“作家只是做一个精美的花瓶,至于往瓶里倒的是葡萄酒还是泔水,他完全无所谓。”马雅可夫斯基丝毫不会介意别人称他为形式主义者,毕竟形式主义在诗人生前尚未遭到斯大林主义文学建制的污名化,而俄国形式主义文论的几位核心人物(什克洛夫斯基、雅科布松、布里克等)都是他的文学战友,未来主义诗歌本就是他们最初的灵感来源。

马雅可夫斯基诗歌的形式特色

最后,稍许介绍一下马雅可夫斯基诗歌的形式特色。韵脚诚难以用外语来讲解,但格律至少可以用图表化的方式呈现,或许能让汉语读者也可管窥一番其中奥秘。

十九世纪俄语诗歌往往遵循严格的格律规矩。每个俄语单词都有一个重音节,而俄语诗歌的格律就是通过轻重音节的规律性交替来实现的。以普希金的《奥涅金》第一节前四行为例:

我的伯父他规矩真大

已经病入膏肓,奄奄一息,

还非要人家处处都尊敬他,

真是没有比这更好的主意。

(王智量译文)

原文的拉丁转写为(粗体表示重音):

Moy dyadya samïkh chestnïkh pravil,

Kogda ne v shutku zanemog,

On uvazhat’sebya saztavil

I luchshe vïdumat’ne mog.

若以图表的形式呈现,就能清楚地看见其中的规律(U表示轻音节,—表示重音节;一轻一重为一基本单位,谓之“音步”,各音步间以|符分隔;连续两个轻音节是可以允许的例外,但连续两个重音节或轻重音节顺序错位则基本不被允许):

U — | U — | U — | U — | U

U — | U — | U U | U — |

U U | U — | U — | U — | U

U — | U — | U U | U — |

这种一轻一重、每行四个重音的格律被称作“四音步抑扬格”,这是普希金的招牌格律。《奥涅金》全诗五千余行,几乎都是用这种格律写成,再加上对韵脚还有特殊的规律要求,的确有如戴着镣铐跳舞。而除了抑扬格外,俄语古典诗歌格律还有扬抑格(— U)、扬抑抑格(— U U)、抑扬抑格(U — U)、抑抑扬格(U U —)这四种。

古典格律虽然严谨,但到二十世纪初其新鲜感已多少被耗尽,而且在很大程度上已经与十九世纪的老题材形成牢固的联想,很难被用来写作新时代的题材。于是包括马雅可夫斯基在内的白银时代诗人们开始频繁使用更为自由、灵巧的重音格律,这种格律往往只要求每行诗有大致相等的重音数,而对重音节之间轻音节数量的要求则较为灵活——允许轻音节数在一到二个间波动的为“份额诗”(dol’nik),轻音节数在一到三个间波动的为“节拍诗”(taktovik),而更为随意的则为“纯重音诗”(aktsentnïy stikh)。

马雅可夫斯基比较常用的一种重音格律为“4343份额诗”,即每行重音节数在四个和三个间交替的份额诗。不过重音格律诗内部的细分法都是后人所定,诗人写作时常会打破这些规矩,只不过各种破律往往是有意而为,比如他在《如何作诗》一文中就详细解释过自己创作的过程——诗人往往会先构思好诗行的大致内容和节奏,然后再仔细填词,而破律之处尤其会被精心对待。这里以他末期诗作《苏联护照》的前半部分为例,讲解一下其中奥秘。

我真想象狼一般地/吃掉/官僚主义。

证明文件/我瞧不起。

任何公文纸片子/都给我滚,

滚他妈的去。/但是,这本……

沿着包房/和舱间的/长廊

走动着/一个彬彬有礼的/官吏。

人们都交出护照,/我也/交出

我那/鲜红颜色的小本子。

看到某一类护照——/嘴边马上露出微笑。

看到另一类护照——/却是一副鄙夷的深情。

例如,/接过/印有双狮的

英国护照,/就必恭必敬。

接过/美国护照,/好像收到小费,

不停地/点头哈腰,

两眼贪馋地盯着/善心的大叔。

(丘琴译文,原文从略)

第一行的节奏便直接破律:

U — U U — U U U U —

破律处大量连续轻音节正好对应“官僚主义”一词,拉慢了诵读节奏,呼应了这个词的语义。接下来连续十二行的格律几乎都是标准的4343份额诗:

U — U U — U U — U

U — U — U U — U U —

U — U U — U U — U

U — U U — U U — U U —

U — U U — U — U

U — U — U U —

U — U — U U — U U

U — U U — U — U U —

U — U U — U U — U U

U — U U — U U — U U —

U — U U — U — U U

U — U — U U — U — U

正当听众对全诗的节律已经形成听觉上的惯性和期待时,诗人却再次打破常规,放慢节奏:

U U U U — U U — U

连续四个轻音节非常之突兀,对应的恰好是“不停地/点头哈腰”这一句,边检官员卑躬屈膝的样态跃然“耳”上。而在揶揄了一番波兰护照后,接下来四行讲述官员面对北欧小国护照的冷淡反应:

对其他各式各样的/护照,/眼皮一眨不眨,

什么?/丹麦人,/瑞典人。

卷心白菜似的脑袋/一动也不动,

脸上/毫无/表情。

(这四句丘琴译文语序和原文出入较大,但语义还是接近的。)

U U U U — U U — U —

U — U | U — U | U — U | U

U — U | U — U | U — U | U —

U — | U — | U — | U

重音数量仍是4343,但最后三行阙从不规律的重音诗体直接变成了异常工整的古典格律诗(两行抑扬抑格和一行抑扬格),以突出这位官员假惺惺地照章办事、一丝不苟的冷漠模样。

顺带一提,马雅可夫斯基诗歌格律最重要的研究者并非语文学家,而是伟大的苏联数学家安德烈·科尔莫戈罗夫。2015年后人还整理出版了他的诗律学论文集,笔者上面对《苏联护照》的分析就受惠于其中一篇论文甚多。老爷子如果活到现在,想必会参与开发俄语AI作诗软件吧。当然科尔莫戈罗夫院士并非第一个对诗与数学之关系感兴趣的俄国大数学家。另一位大数学家安德烈·马尔科夫就曾在1913年用马尔科夫链检视了普希金《奥涅金》中的两万个字母的元音、辅音交替规律,最后证明语言文字中随机的字母序列组合符合马尔科夫链模型。

(本文系由7月11日在南京万象书坊的同名讲座修改、扩写而成)