孔亚雷x范晔x淡豹:焦虑及其所创造的 ——《李美真》新书首发沙龙在京举行

中国小说中大胆动用人物的名字作为书名的并不常见。近日,一本名为《李美真》的小说摆在读者面前。这是一部怎样的作品呢?是一部人物传记,还一部历史传奇?作者孔亚雷认为,这是一部“焦虑的产物”:对写作、对文化、对历史的焦虑。11月17日,孔亚雷与作家淡豹、翻译家范晔做客单向空间,与读者一同分享作家的焦虑,以及焦虑所创造的。

孔亚雷:1975年生,著有《不失者》《火山旅馆》等,译有《幻影书》《渴望之书》《然而,很美:爵士乐之书》《光年》等。曾多次入选中国年度最佳短篇小说,作品被译为英、荷、意等国文字。2013年获西湖中国新锐小说奖,2014年获鲁迅文学奖翻译奖提名奖,2018年获单向街书店文学奖。

为什么是“李美真”?

孔亚雷的第一个小说作品发表于2003年。此后的16年,他都在酝酿一部类似《白鲸》的厚重庞杂的小说,这部巨型长篇一直停留在开头,无法进行下去。这种沮丧引得孔亚雷只能无情自嘲,“写作最好的状态也许是不写,永远在构思中。作品一旦写出来,仙气就会消失。”在他的观念里,最幸福的作家是那些永远在幻想完美作品的作家。

孔亚雷敏锐地意识到如果不开始一个新的写作计划,继续陷在原先长篇小说的构想中,自己很可能会崩溃。为了结束这种精神折磨,他在2018年时毅然决定先创作《李美真》。

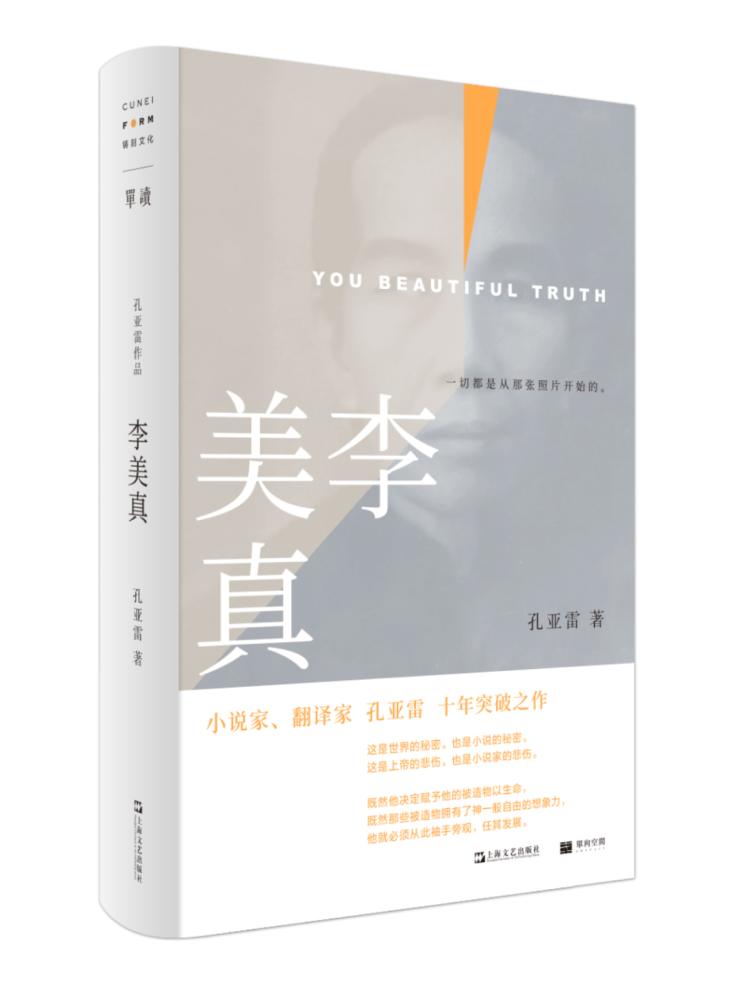

《李美真》书影

《李美真》的写作缘起与图书封面上使用的女人照片有关,这张照片又与荷兰汉学家林恪(Mark Leenhouts)有关。林恪每年都来中国参加国际版权会议,孔亚雷与他相遇是2016年。林恪翻译过不少现当代中国文学大家的作品,其中就有钱锺书的《围城》。两人相约去潘家园的旧书摊,看能不能淘到初版《围城》。

在淘书过程中,孔亚雷偶然间瞥见一张斜眼女人的照片,他觉得在那一刻,自己被照片迷住了,周围世界好似都不存在。这种神秘而诡异的体验,让孔亚雷当场向林恪保证,这辈子一定要为这个女人写一部小说。他甚至还开玩笑说,要拿这张照片当图书封面。因为价格原因,孔亚雷最终没能买下照片,将其据为己有。不过他灵机一动,迅速掏出手机拍下了照片。林恪在旁淡定地回应他,挺好,这张照片可以做封面。没想到,一语成谶。

然后是在2018年的某天,孔亚雷在莫干山散步的时候,那张照片再次浮现在他的脑海。“李美真”三个字像陨石一般从天降落,他坚信照片上的女人叫李美真,小说的题目也有了。不过,他没有把这个名字和任何人分享,他觉得如果告诉别人,这部小说就非写不可了,这样会把自己逼向更焦虑的境况。

范晔称“李美真”让他想起博尔赫斯在小说《阿莱夫》中创造的那个阿莱夫,一个可以看到整个宇宙的轴对称之物,而且从字音和字形上看,“李美真”三个字都给人自洽的感觉。淡豹则更加关注《李美真》的英文名You Beautiful Truth,认为这个译法很有意思。孔亚雷解释说,作为浙江人,他讲普通话l、n不分,所以“李”和“你”的发音在他听来是一样的。当他念“李美真”的时候,脑海里自动反应出“你这美丽的真理”,于是有了You Beautiful Truth。他拿这个英文名问余华《在细雨中呼喊》的英译者白亚仁(Allen Barr),对方觉得挺好,虽然有点奇怪。于是书名和译名都保留了下来。

什么是“元小说”?

范晔称《李美真》是一部野心勃勃的作品,具有非常鲜明的“元小说”味道。“元小说”,简单而言,即关于小说的小说。以《李美真》为例,它之所以称得上元小说,是因为它既在谈论李美真这个人物,也在呈现《李美真》这部小说形成的过程。范晔经常在课上与学生一同阅读塞万提斯的《堂吉诃德》,《堂吉诃德》的《序言》一直在讲序言该怎么写,这种用写作过程取代写作结果的形式便是典型的“元小说”模式。

“《李美真》将创作过程和被创作过程同时进行。小说既在讲述小说家K的生活,也在谈论怎么写小说,小说家不断质疑能否把小说写出来。用的是元小说的框架,谈怎么创作,也在谈怎么被创作。小说家认为小说是完全不受他控制的东西,不断生成、不断变幻的,整个写作小说的过程也是小说家自身形成的过程。”范晔说。

淡豹今年刚推出了小说处女作《美满》,她在2018年便听闻孔亚雷要创作《李美真》,如今完整读完,感受特别深。她同意范晔所说,《李美真》野心勃勃,是一本写给作家的作家之书,也是一部拷问偶然性和必然性的小说。从命中注定的遭遇开始,再到李美真降临,小说给出了一个隐喻:即作家的命运必然也是写作的命运,对命运的抵抗也是对命运的接受。“《李美真》里有小说创作过程,和对作家命运与文本关系的阐释。”

淡豹表示,读者不必被“元小说”这个拗口的概念吓到。受现代主义影响,读者容易把“元小说”这类写作模式认知为先锋的写作。但事实上,元小说已经成为小说艺术的一部分,像《红楼梦》里就有元小说的元素。

焦虑及其所创造的

孔亚雷把《李美真》当作“焦虑及其所创造的”产物,这个句式化用自保罗·奥斯特的回忆录《孤独及其所创造的》。写作教会孔亚雷如何把焦虑变成产品,“焦虑不该被浪费掉。焦虑特别好也是特别不好的地方在于,不会通向平庸的低谷。”写作过程中,他一直在挣扎。是焦虑把他推向不可知的地点,从中发现可能性。

他援引法国哲学家西蒙娜·薇依的一句话“最好的东西一定是礼物”来说明。礼物意味着不知从何而来,不是设计得到的。一旦设计好,就说明失去了新意。好比空白一旦被填满了,就没有可能性了。有空白,意味着上帝可以给你礼物。

“写作就像侦探,写一本小说像解开一个案子。”孔亚雷说,“每部小说都是一个谜团,写作时有多少焦虑就会有多大的快乐。”在写作《李美真》的过程中,孔亚雷每天只能写300-500字,时常感到焦虑,不知道小说将往哪个方向走去。他认为小说不是设计精巧的智力游戏,写作的自信正是来自写作过程的艰难。

翻译《百年孤独》成名的范晔对此深有同感。他在翻译过程中也时常被焦虑笼罩,因为对自己有较高的要求,就不免眼高手低。如果达不到要求,就会痛苦。每天只能靠拖延来缓解,以至于不敢给编辑的朋友圈点赞。他最近正在翻译一本拉美小说,作者曾经当过影评人,因此书里出现了大量冷门的电影。范晔一开始还信誓旦旦要把书里出现的电影都找来看一遍,但随着电影资源越来越难找,便索性放低要求,只把小说家在小说里谈过谈论过的电影,尽力找来看一遍。

范晔说,翻译和写作的界限不是很明显,翻译即使是百分百再现,也需要译者的加工。他很早就认清了现实:自己不擅长小说和诗歌等虚构文学,倒是像读书札记或随笔这类的文章,可以模仿喜欢的作家写几篇,愿意尝试是因为好玩。

为什么读小说?

在非虚构大为流行的当下,读小说似乎成了一件可耻的事情。不少人认为小说是自娱自乐的游戏,把人带进象牙塔,而无法增进对社会的了解。孔亚雷极力反对这种观点。《安娜·卡列尼娜》的故事发生在一百多年前的俄国,和当下有什么关系呢?

孔亚雷认为关系深切。他说,“小说是非常神奇的文体,伟大的小说包含所有问题的答案。读过和没有读过托尔斯泰的人是不一样的。”虚构的目标之一是创造让读者信以为真的世界,读者越是信以为真,小说的艺术价值就越高。淡豹对此表示认同,她觉得小说能够帮助我们理解自己和身边的人。

孔亚雷表示,写作一定要真情实感。只有真情实感,才能赋予作品生命。“赋予作品生命是非常艰难的事,作者要努力呼唤它,其间会有很多惊喜。写作最大的馈赠是获得超越自我的能力。”

“翻译体”又是什么?

孔亚雷深受西方文化的影响,阅读西方文学作品,同时将其翻译成中文。他表示,自己最初走向翻译仅仅源自好奇,当他发现英语里有许多汉语没有的美妙语调,便起了尝试将其翻译成中文的念头。他认为,好的译文不是看上去像母语,好的译文往往能改造母语,虽然有时看起来可能有点变扭,但却有鲜活的生命力。况且,现代汉语的时间不过百年,相对而言也是不成熟的语言。在此情况下,应该给予现代汉语更多的包容度,让它有更多的可能性。

范晔认为“翻译体”这个概念其实非常模糊。他举例说,印度佛教传入中国之初,梵文佛典被译成中文,当时看起来非常奇怪的表达在当下已经成为汉语世界不可或缺的一部分。这说明,语言在不同文明的冲撞和融汇过程中,会展示出强大的生命力和包容性。

范晔介绍,智利小说家波拉尼奥年轻时受到美国作家福克纳和海明威的影响,在他逝世后,随着作品大量被译介到英美,一批年轻的美国小说家反而在接受波拉尼奥的影响。“语言在不断地变化,翻译体能够成为独特的文体。我发愁的是不能掌握更多文体。现代汉语还比较年轻,还有很多可能性,不用着急判断对错,大家要保持包容性。

淡豹则表示相信现代汉语的生命力,也相信翻译家和作家会对语言和表达有更多的尊重。她觉得所谓“翻译腔”重的作品其实间离了文学与现实之间的关系,将小说世界与现实世界区别开来,而这是有价值的。