为“爱的人”写诗,弥补此生遗憾 ——美国诗人弗罗斯特·甘德线上对谈西川、王寅

“我把一生都给了陌生人,没能给我爱的人。”

——弗罗斯特·甘德

2019年4月15日,美国普利策奖((The Pulitzer Prizes)揭晓,诗人弗罗斯特·甘德(Forest Gander)凭借《相伴》(Be With)获得诗歌奖。《相伴》由一系列挽歌组成,表达了诗人对亡妻的悼念之情和对患有阿尔茨海默症的母亲的爱。今年年初,该诗集由华东师范大学出版社出版,是弗罗斯特·甘德在中国的首个中文译本。

《相伴》获奖两年后,也即2021年4月15日,华东师范大学出版社和新京报书评周刊·文化客厅特意邀请弗罗斯特·甘德与中国诗人西川、王寅在线上就诗集展开对谈,同时也谈到当代诗歌的创作、译介以及当下诗歌与其他艺术结合而新生的表达方式等话题。该活动由《相伴》中文译者李栋主持。

弗罗斯特·甘德在直播活动中

“时间”和“距离”:

两把理解甘德诗歌的钥匙

由于活动安排在北京时间晚七点半,弗罗斯特·甘德为克服时差特意起了个大早。他首先回忆起创作《相伴》的缘由。2016年1月,甘德的妻子去世,这让他悲痛不已。两人共同生活35年,妻子的离去让甘德突然不知道自己是谁,有长达一年多的时间没法写作。

当他沉静下来,写作主题不可能不引向丧妻之痛。与此同时,他也在诗集里重温了对母亲的爱。甘德的母亲患有阿尔茨海默症,在与病中的母亲相处的时光中,甘特经常觉得母子二人的身份发生了互换:母亲仿佛成了他的“孩子”,他则成了“母亲”。

甘德称写作《相伴》的过程既痛苦,也很迅速。他在写作时,尝试通过找到不同的词语来表达复杂的感情。诗集里收录的组诗《水边域》使用的语言,便介于英语和非英语之间。“翻译这种私人化的诗歌语言,对译者也是一种挑战吧。”甘德说。

西川对此颇有同感,他尝试过翻译甘德的诗,明显感到费力。他觉得,甘德的诗集背后有一本更大的书,他的诗歌像从某首更加庞大的诗作或某部关于诗的书中截取而来。“阅读甘德的诗,不能放过每一个字,也不敢放过每一个词,它有一种魔力把人抓住,让你进入诗歌的空间。这个空间除了一般的诗歌意象,还有各种观念、意识和想法。”

同时,西川注意到甘德用词的独特性,比如诗人偏爱使用一些具体的词。这些词汇组合在一起,构成了甘德的写作意识。“在《相伴》中,甘德用他丰富的语言开拓了一个极大的‘内空间’,同时让人感受到悲伤的孤独。”

天生迟钝又

失明,被职责

圈住,意识到

内心野兽的

凝视,我

躲在各式

工具般的存在后

就如躲在——广场的

鳄鱼鳞甲后面——

此时氰化物

从云边飘到

水边。这里

似乎也能看到

排成的

人行,

又一个亲密得

致命的、我们

共生的手势。

尽管我也把生命

慢慢磨成死亡,我

带来的丑恶

比我活得长久。

——弗罗斯特·甘德《墓志铭》

《墓志铭》这首诗收尾的段落中,“尽管我也把生命/慢慢磨成死亡”后,紧接着就是“我带来的丑恶/比我活得长久”,西川认为这表现出了甘德对生命、死亡与爱的深刻认识,远非一个诗歌意象或一般的诗歌观念能够促成。

王寅认为,甘德在《相伴》中将微小的、日常经验里的片段与超现实场景相结合的写作手法,是他之前不常使用的。在读过多遍后,他才有了一些开朗的感觉,找到了理解甘德诗歌的两把钥匙:“时间”和“距离”。他注意到,气候对甘德的写作似乎产生了某种影响。当甘德从新英格兰移居到阳光明媚的地方,他慢慢借由写作从悲伤中挣脱了出来。

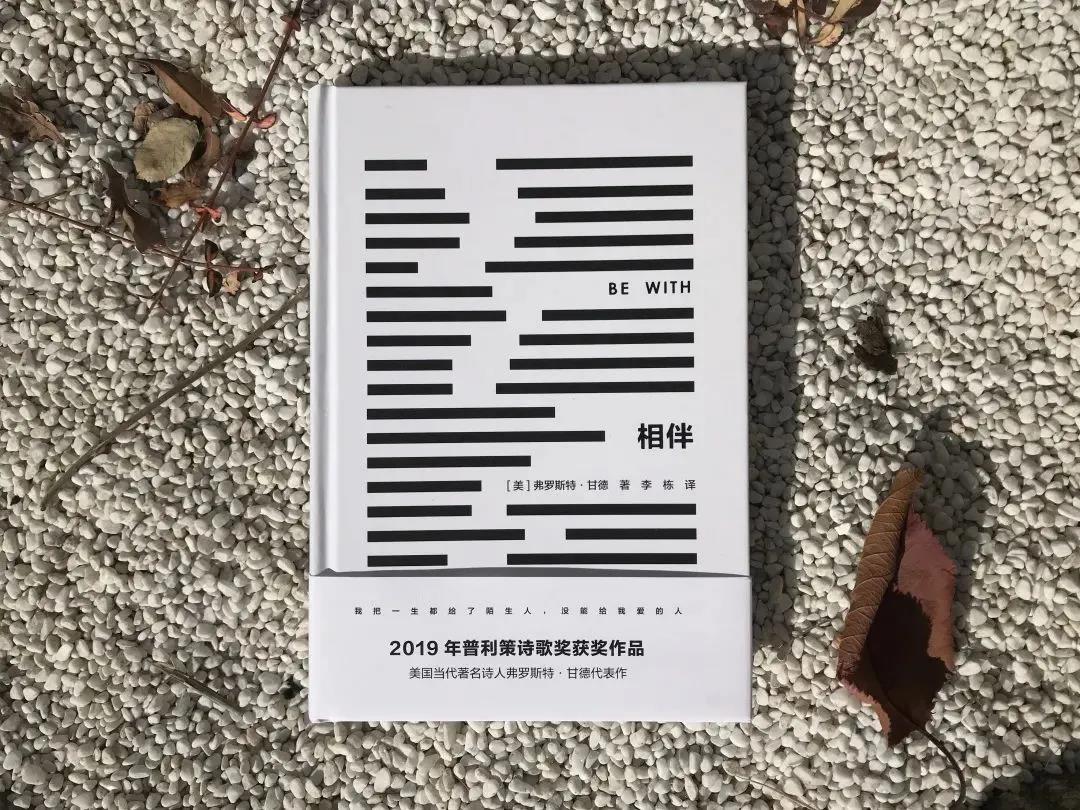

《相伴》中文译本书影

“相伴”与“孤独”:

生命中难以承受之轻

与“相伴”对应的“孤独”,成了三位嘉宾谈论的焦点。王寅表示,人之所以需要艺术的慰藉,是因为人性本质中蕴含着孤独,而孤独在社会化过程中被隐藏了起来,不易察觉。“孤独永远存在,不可能消失,但孤独会成为创作的动力和源泉。”因此,从诗歌、音乐、绘画等艺术中找寻共鸣成了现代人排遣孤独的方式。

谈到孤独,西川想起了杜甫的诗句“百年歌自苦,未见有知音”。在西川看来,杜甫在他的时代找不到知音,他身上的孤独感在诗人大量运用典故的诗歌中得到了体现,尤其表现在杜甫临终前一段时间写的诗歌中。“用典不纯粹是一种写法,用典实际上是与鬼魂说话,跟过去的人说话。只要一用典,这些鬼魂好像全都来到杜甫的身边。在孤独当中,你跟谁说话?跟一个影子说话,还是跟很多影子说话?这很有意思,会在不同作家身上不断重复。”

甘德把孤独与阅读、翻译联系起来。他认为借由翻译和阅读,孤独得到了分享和感知。“阅读把一个人变成了容器,能在自己的孤独内部承载他人的孤独。另一个国家的语言所承载的就是另一种孤独,我们的声音里同时承载了很多故人的声音。” 他以葡萄牙语词汇“追忆过往的时光”为例,说明孤独如何通过译介成为了全人类共有的东西。对于葡萄牙人来说,孤独只属于他们自己,但通过翻译,这个词含括的意思变成了全人类可以共享的情绪。

弗罗斯特·甘德

“软文学”与“硬文学”:

图书畅销之谜并不神秘

在诸种文学类型中,诗歌被认为是最难被准确翻译的文体。美国诗人弗罗斯特有一句名言,“诗歌是翻译中丢失的东西”(Poetry is what gets lost in translation),说明了这点。那么面对读者接受上的差异,译者该如何准确传达原作者表达的意思呢?

甘德对此很是好奇,因为他觉得人很难与另一个人刻骨的悲痛产生共情。李栋回应到,作为甘德夫妇的朋友,翻译《相伴》需要的恰好是一种距离感,即不让自己过分沉浸在痛苦和悲伤的情绪中。为了达到这个目的,李栋为自己立下了一个违反常理的翻译规则:不问甘德任何问题,即便是翻译中遇到的,也都尽量自己解决。

西川翻译过多位外国诗人的作品,他以畅销与否为标准将文学分为“软文学”和“硬文学”。在西川看来,畅销书并不神秘,如果遵循某种规则,便可被批量制造。“畅销这个因素,实际上可以通过研究读者的阅读心理、接受心理得以实现。对于作家和出版方来说,畅销这个现象不是太大的秘密。问题是作家们是不是甘心让文学变成被算计出来的东西。”

他回忆起日本作家井上靖来中国访问时,曾在饭桌上和中国作家谈起他的图书在中国的发行量。井上靖对几万册的发行量并不感冒,他反而认为中国如果有三千位读者真正读懂他的书,已经算很不错了。

甘德在“春天诗歌音乐剧场”现场

“诗歌”与“音乐”:

跨界碰撞出火花

王寅一直在上海组织“诗歌来到美术馆”活动,根据他的经验,读者对新颖的文学活动往往抱有浓厚兴趣。只要结果符合他们的预期,活动就能吸引很多人参与。他说,“永远不要低估读者和观众,他们其实明白得很,知道什么是好的。比如辛波斯卡的诗集在大陆卖了十万册,阿多尼斯的诗集也有几万册的销量,远远超过其著作在英语世界和法语世界的销量。”

王寅在2019年策划的“春天诗歌音乐剧场”即是一例。该活动共邀请到八个国家的二十位诗人、音乐家参与,其中就有弗罗斯特·甘德。三场结合摄影、音乐、诗歌的活动场场爆满,显示出读者对该活动的热情。当时甘德误了飞机,没赶上开幕式,排练的时间被大大缩减,甚至连正经的彩排都没有。但结果出乎主办方的意料,在电音的烘托和伴奏下,甘德用强烈的肢体语言“朗读”诗歌,与他在成都、北京的表现判若两人。

王寅认为,这个结果得益于甘德和中方团队在长达半年的时间里反复的沟通。诗歌与音乐结合的新颖形式,让甘德把诗歌中克制而压抑的部分释放了出来。甘德对此回应到,在朗诵表演过程中,用身体展示诗歌确实是该创作非常重要的一部分。

“诗歌和别的艺术门类,比如摄影、音乐一起玩的话,只有好处,没有坏处。”王寅对此显得信心十足,他认为诗歌发展到现在已经变得过于古老,需要新的形式来让更多人接受。他不太赞成沿用诗歌朗诵会这种老旧的形式,诗人跑到台上念一通,既没有感染力,诗人自己也没有十足的参与热情。

还有一个例子来自西川。在成都白夜酒吧举办的某场活动上,西川用摇滚的方式演绎了杜甫的诗歌。他自己谱曲,放弃杜甫原来的诗句,重新填词。在王寅看来,这样的西川便不再只是一位诗人,同时也是歌者。“未来,诗人很有可能不局限在电脑或者纸上创作,也可以有多重身份。为什么诗人不可以是作曲家、歌唱家、当代艺术家呢?随着科技的发展,我觉得这完全可能,而且有生之年或许就能看到。”

最后,王寅借用曼·雷的名言,称这些举动都类似于“用摄影完成诗歌完成不了的,用诗歌完成摄影完成不了的”,以此强调诗歌和摄影(其他艺术)的共生关系。

(中国作家网记者 刘鹏波,图片来自网络)