《雨花》纪念中国共产党成立100周年特稿 《雨花》2021年第6期|白求恩:九死一生过黄河

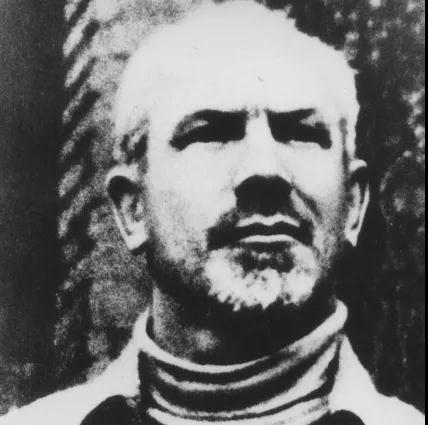

白求恩,全名亨利·诺尔曼·白求恩,加拿大安大略州人,加拿大共产党党员,国际主义战士,著名胸外科医师。他于1938年来到中国参与抗日革命,1939年11月12日,因败血症医治无效在河北省唐县黄石口村逝世。

九死一生过黄河

白求恩 著 海龙 译

(这是白求恩写的报告文学,曾在美国共产党《战斗》杂志和加拿大共产党《号角日报》等报刊发表。这个版本是据白求恩发表在《战斗》1938年八月号上的原文翻译的。)

【1938年原发表杂志编者按】这是战时中国的一篇史诗性报道,是一个奔赴生死存亡抗日战场者的真实述说。北美援华医疗队的领导人图文并茂地讲述了英勇的中国伤兵和难民的遭际,也讲述了朱德的那匹红战马—这里讲的,是你终生难得一睹的故事。

当我们抵达郑州时,我们发现开往潼关的火车已经完全被填满了。因此,我们步行至郑州城里大街上去观察了一周前日本人对这里空袭过的情况后,大家就到了一个敞开的大棚,在木条凳上躺下,裹着我们的羊皮大袄;这夜,睡了黑甜一觉。日本人的空袭和炸弹的破坏是严重的,但是,恰如我们可以想见的,传言中日本人的精准射击术是吹牛的。我们后来在自己亲身经历中发现,这些所谓神枪手传言不可信。在这儿,他们的目标是火车站和车库,可是在这两处他们皆错失了目标何止一百码!

次日早晨,我们十一点离开,向潼关进发。这条铁路叫作陇海线。我们昨天乘坐的是北汉线。火车上挤满了西逃的难民。历经了一小时的慢行,火车上突然爆响了空袭警报。我们即刻仓惶奔逃出车厢,跑到约一百米以外的农田里。警报时断时续一直响着,我们可以看见轰炸机飞得很高,但是它们没有投弹,而是径直向南方飞去了。

穿越黄河

我们奔波了一天一夜,第二天下午三点钟到达了潼关。在这儿,我们第一次见到了黄河。

我们到兵营去,在这里使我印象深刻的是我们看到的整洁有序和纪律严整的军人。九点钟,有两个日本战俘被带到了这里。这里没人能说日语,但是周同志(他是从汉口就跟我们随行的政治指导员)能跟他们书面交流。这两个日本俘虏是战场上的逃兵,因为他们厌倦了战争。他们说,他们的很多战友都厌倦了战争。这夜,我们六个人在办公室地板上睡了一觉。

我们一觉就睡到了六点半。盥洗完毕,喝了热茶。九点钟早饭。我们吃了米饭、萝卜和猪肉。十个独轮车夫把我们的行装(十五个大箱子)运到了河边。我们将乘这里的小舢板横渡黄河。这些车夫裸身及腰,扛着行李在冰冷的河水中跋涉。黄河河面在这里足有近四百米宽,我估计,它的流速大约是每小时二十五华里左右。水流横穿大河,这里大量的小船顺流而下穿越黄河,舢板阵差不多有一华里长。船到对岸后,会被拖曳回来重新横渡,就这样周而复始地运转。

我们刚刚登上火车,空袭警报又响了起来。人们马上胡乱逃离到小山丘和河岸上。但是我们的列车迅疾出发了,我们没看到下面发生的事情。

这条铁路叫作潼口线,它一直向北穿越太原到张家口。在万里长城的北边,太原以外的地方此刻已经被日军占据。火车上全是军人。我们被安排在邮政车上。这里很舒服,我们可以把我们的行李铺散开,用箱子当座位。晚上,车上凉风习习—我们车厢的侧面和车顶上全是子弹洞,就在它的前一次旅途中,它曾经被机关枪疯狂扫射过。我们就沿着汾河的东岸前行。

在我们的两边,夹岸全是高山。这里是黄土平原。这些奇怪的黄土像是丘陵和高山上浅棕色和赭色的细沙土,这些丘陵被浩瀚无边的土岗和坡地切断。丘陵延绵,刚开始,我以为这些土岗一定是人造的。它们看上去是那么规整,但是你若看到它们延展到千里以外、甚至延伸到了几乎不可能有人类居住的地方时,你才能意识到它们原是造物主的产品。

难民列车

我们的车慢极了。天气晴和温暖,天是蓝蓝的。在每一个车站站台上,都聚集着卖吃食的小贩。热稷子米熬的稀饭、面条、茶、油炸的野兔、麦面卷子、馒头和水煮蛋,等等。过往列车上都挤满了难民。他们有的坐在车厢顶上,有的坐在引擎上,只要能插上脚的地方就都悬着人。我们左边的河看上去很低,我可以负责任地说我看到成千上万的野鸭子从我们头上飞过。土地是龟裂的。真的几乎一棵树都没有,除了零星的矮松。

礼拜六的下午三点,我们到了临汾车站。在这儿我们第一次听说日本人就在非常近的地方,这座城已经被清空了。车站上挤满了人—都是老百姓。男人、女人和孩子,他们紧攥着自己的全部家当、他们的铺盖,有人拎着烧水的壶和做饭的锅。还有些伤兵,有的胳膊和腿伤痕累累,有的头上缠着满是血污和尘土的绷带。敞车上满载着骡子、大米和军需品。

四点钟,日本人的轰炸机飞来了,对着我们用机关枪扫射了一通。我们躲进了车站挖的战壕里,只有四个人受了伤。

荒芜的村庄

我们本来应该接头的那个军队指挥所搬走了。没人知道此刻它搬到了哪里。而我们身旁的这列火车正在装货等待启程,它要原路返回潼关。怀着沉重的心情,我们攀爬到米袋子堆到车厢顶的车里躺下,时断时续地睡着了。

凌晨三点,我们被死一般的寂静惊醒。列车在我们睡着的时候开动了,我们发现此刻我们已经被带到了近八十华里外的别处。这是自临汾开出的最后一趟车,这个小站的名字叫瓜溪。在这里,我们苦待了一天。我们的头儿李少校忙活了一天,寻找周遭的村民帮忙卸下我们装载在车上的大米,重新把它们装到小车上、再反向朝六百多华里外的黄河进发。

又是晴朗的一天。我们躺在太阳底下,沿着铁路线眺望。在遥远的弯道尽头,每个钟点日本人都有可能出现。没有战士、没有任何人,除了约有百十个伤兵沿着铁路线走下来。

我们约有四百袋大米,这是非常珍贵的。这些米一定不能让日本人掳去。我们朝着临近的村庄进发。

村庄一片死寂,它是被废弃了,除了有零星的老人。在铁路线上我们整天听到的都是爆炸声。我们听到头顶上有日本人的飞机声,所幸没有投弹。我们花了一块四角美元,买了约有一头猪四分之一大的一块猪肉。我们头儿告诉我们,大家不能再返回潼关了;我们要渡过黄河到山西,然后去延安。延安离这里往西有九百多华里,中间隔着两条大河和无数延绵的高山,但是对战士们来说,这却像是小事一桩。

礼拜一,我们离开了瓜溪。我们的行李共装了四十二辆车。每辆车配备三头骡子。两头骡子拉车,一头骡子替换。我们被迫扔掉了一半的大米和冬天的军服。

那天,天气好极了。我走在我们的车队前面两个钟头,享受着清澈干爽的空气。在我们路过的每个村镇,家家户户都关门闭户,没人应门。我们只好沿着城墙边走,四处寻路。

遭遇了日本人

奔波了四个小时,在下午四点左右,我在领头的车旁走着,突然,我看见两架日本轰炸机在我们左近一华里多的地方向南飞。当我们在瞭望它们的时候,我看到后边的飞机激烈地向前面的飞机抖动翅膀示意。我立刻意识到:它们看见了我们,而且他们要向我们投弹!我们的车队让鬼子馋得流口水了!

四十二辆大车延亘了差不多一里路,而这两三里路间连一挺高射机枪都没有,全省都没有一架中国人的战斗机。我们就像是一群躲在危巢里无助等待覆灭的鸟儿。于是,他们开足了马力扑上来了。

它们的飞行高度大约仅有二三百米。它俩突然转向,一架留在原地,另一架突然俯冲到一百多米处,越过了我们的全体,仔细地审视我们的车队。我们所有的赶车人和护送兵(共有十个年轻人或半大孩子,只拥有五支老掉牙的步枪)都早已离开了大车,我们都趴在光裸的地上—没有树,甚至连块能稍稍遮蔽的石头都没有。

两架飞机巡视了整个车队一趟以后,它们就开始飞向车队的前部。日本人的瞄准真差劲,在这样低的高度,我敢保证—如果是我在飞机里面,用根棒球棍都能击中目标,但是他们却瞄偏了,射击到了离我们的领队车五十英尺外的地方!当它试图要射击这辆车时,事实上它已经几乎飞到了我们趴着的地方。第一波向领头车投弹后,飞机又折向后边朝着队尾投了四颗炸弹。这次它的瞄准术进步了些,炸弹在离车队二十英尺的地方爆炸了。

战火中的浸礼会护士

我们的队员,简·伊文护士就乘坐着最后那辆车。她差一点没能逃掉,躺在她身旁的战士的背上就被弹片击中,挂了彩。炸弹的钢铁弹片从她下腋窝穿过并击中了旁边的车夫,造成了他的右臂骨折。他们其实是趴在离车队一百五十英尺开外的地方;这些炸弹一触到任何目标就会马上炸开,甚至更大的炸弹在地上似乎也只是炸出个小小的洞。

其实,这样的炸弹陷进土里,钢片旋起大量土石的冲击力比单是空爆更厉害。我看到距离一百码左右的地方那些受伤的骡子和马,试图抬起身子,可是它们做不到。如果你不在壕沟里,你就不能真正感到安全。

我们这次有四人负伤,十五头骡子被炸死,十二头骡子被炸伤。我们随时都会被飞机上的机关枪再次扫射击中;但是这架轰炸机转头去追随它的伙伴飞走了,留下我们来收拾残局。

护士简·伊文展示了她伟大的勇敢刚毅的精神。轰炸机刚刚转头,她就马上跃起去包扎伤员(这些伤员被送到了离此地最近的一个村子,在大约不到一华里的地方)。所以,当我从车队前头走到队尾爆炸地点时,她已经给重伤员们做了急救包扎。这些受伤的车夫们最关心的却是他们的牲口。当他们听说骡子被炸死了的时候都哭了。但是军队立即给他们钱补偿了他们的损失,一头骡子赔了他们一百块墨西哥鹰洋。

成了后卫的“后卫”

四小时后,我们从被毁损的车上卸下了死伤的骡子,又开始上路了。现在,我们的车队缩减到只剩下二十辆车了。天空晦暗且阴霾重重。在颠簸的路上,我们躺在米袋顶端,骡子拖曳着大车,我们艰难地行进了整整一夜。清晨五点钟,我们终于在汾河岸边停下了。

在一个乡下客栈硬泥做的炕上我们昏沉入睡。九点钟,我们被唤醒吃早饭。早上吃的是热汤醪糟蛋,觉得真是美味。远处,河对面是一个叫作羌州的城市。我们听说日本人已经占据了临汾,并沿着铁路急遽往这里奔袭。我们的车队和奔走的伤兵们已经是后卫的后卫,此刻是最临近前敌的地方了!

敌机在我们头上盘旋了整个上午。河面差不多有两百码宽,水齐腰深。深棕色的泥水的流速差不多每小时二十华里。

在天主教堂

我看见不远处有两座典型法式建筑的罗马天主教堂尖塔顶。此刻,我们的头儿在联系并安排让我们携运的物资渡河—昨天,为了不让这些设备落入日本人手里,这里的渡口和穿越渡河的缆绳已经被中国军民给焚毁了。一个搬运夫用肩背驮着我过河。

此刻,我看到了有趣的一幕:差不多有二十个人想用蛮力推着两头骆驼过河。这两头骆驼固执地趴在浅水里,任这些人用尽了力气和点子,也难让骆驼移动一寸。愤怒的人群对这些畜生咆哮着、咒骂着,间或还夹杂着大笑,但仍是一点用都没有。到我走时,这两头骆驼还在那儿—除非日本人能有什么秘密招数让它们听话走开。

我从城里爬上山丘来到了教堂。这座小城几乎已经完全清空了,唯见零星的小店铺掌柜和乞丐。

教会院子里挤满了已沦落成难民的教徒及其家人。我在这儿用混杂的法文和英文跟山西南部方济各教士使徒团的T·凡·何默特神父,一个大胡子的荷兰人和方济各教士昆特·颇瑟思神父进行了一场愉快的交谈。他们给了我一支精美的雪茄,开了一瓶红葡萄酒。他们告诉我这里的镇长和警察两天前就都逃离了小城。他俩说,差不多三十六个小时以后,日本人就会进城来了。

他们将会遭遇些什么?日本人会尊重教堂尖塔顶悬挂的法国国旗吗?他们只耸了耸肩。确凿的事实是,此前有的传教士已经被杀害了。但他们将留下来竭其所能去保护他们的教区。我赞美他们的勇气。

我们都知道日本人的暴行。南京大屠杀和屠戮无数男人、女人和孩童的丑行将作为永远不能被饶恕的日本军队的罪恶被载入史册。

在我们告别时,他们都保持着微笑。分手的一刻,他们跟我说的最后的话语是:“我希望我们在地球上还能再见面。如果不能,咱们就天堂见吧!”

第二天,我们的大米被搬运夫用肩膀驮到了对岸。夜里,河流涨了水,现在水流已有搬运夫齐胸深了。这些搬运夫在肩头裹着上衣,全身赤裸着,让我们坐在四人扛着的椅子上把我们运到对岸。当我站在北岸等待过河的时候,突然听到从对岸传来的大喊和爆笑。循声望去,我看到护士简·伊文正倒栽葱朝后翻了个跟头跌进了一米多深的水里—原来有一个抬她的搬运夫途中滑跌或是趔趄了一下!这个意外却让大家哄笑了起来。

下午一点半,我们离开了羌州。大家非常高兴我们终于涉过了河。因为我们获知当天上午日本人已经离这里仅仅七十多华里了!而且他们的骑兵离这里更近。

这一天很冷、很阴沉,刮着凛冽的风。我们紧跟着最前头的两辆车疾行,留下带队的头儿去监督后面载着满麻袋大米的车辆。我们找不到足够的骡子拉车,因为在我们之前已经过了好多拨军队,把牲口征用完了。我们路过的村庄都是被坚壁且荒芜的,地里也没有干活儿的人。所有的沟渠都是破破烂烂的。

当晚七点半,我们奔波了约六十华里,全都是步行。那晚,我们在一个叫祁山的小村子驻扎。我用我随身携带的折叠刀切开了一头被炸断腿且严重受伤的骡子的颈动脉;在头一天的空袭中,它的耳朵和尾巴都被炸弹给炸飞了。这可怜的畜生一整天还被挟带紧跟着队伍受罪。战士们不愿意给它一枪,说是怕骡子主人让他们赔偿。我借这个机会让这个可怜的生灵结束了它的苦难。

第二天一大早我们又出发了。整个途中我们没看到一个(装备齐全的)战士,路上唯走着可怜的伤兵。在过去这些天我们见到的几百个伤兵里,我们没看到一个是腿部严重受伤的。只看到一个头部受伤的(子弹洞穿了下颚)。伤员大都是手和前臂受伤,有的还是多处受伤。其他的伤员可能或是死了、或被杀或被俘了。在离开临汾的四天里,我们也没见到一个军队医护人员和一辆救护车。我们只见过两个伤员被用担架抬过,还见过一个重伤员被用牛车拉着;他的大腿严重受伤,在十天里连个起码的包扎都没有。

我们的急救包和物资马上就用完了。但是在一些大些的村镇我们尚能够买到少量的纱布、棉花和晶状的高锰酸钾。用这些有限的物资,我们治疗了我们遇见的所有的伤员。

这些疲累已极的男人和孩子们灰暗的脸上满是厚积的风尘,忍受着白天的暴晒和长夜里的苦寒(没有一个人有件毯子或行李卷),忍受着他们没有被包扎的伤口化脓的痛苦,根本没有吃的(我们尽量给他们些钱买米)—这些人中没有一个抱怨。看到这样一群刚毅的人,真是奇迹。

伤员的命运

在我跟着领头大车往前走的时候,我观察到我前面走着的那个小伙子每走一阵就要停下来喘息一会儿。当我跟他开始并行的时候,我发现他的呼吸非常急促。他才是个十七岁的孩子啊!在他那褪了色的灰蓝军衣前面,有一大片陈旧淤黑的血渍。我拦住了他,原来他在一个星期前被子弹射穿了肺叶。伤口没有任何包扎,他的右前胸腔上部已经化脓溃烂了。子弹从肺叶穿过又从后背射出,他前面胸腔高达第三根肋骨处已经溢出液体穿孔了。他的心脏已经被挤压错位到左边有三英寸。

这个孩子就在这样的情形下行走了一个星期!如果不是我亲眼所见,我简直不能相信这是事实。我把他放到了我们的大车上,在车上他一直痛苦地躺着咳嗽。此际,骡车在颠簸中前行,乌云和烟尘四合……

与生命竞赛

那天我们只走了六十华里。很显然,日本人知道我们之间的距离几乎已经是近到触手可及了。我们知道鬼子的骑兵一天就能行进多于我们两倍的路程,他们会随时逼近我们。这是我们之间的一场竞赛,看看谁能最早抵达黄河。在我们没能穿越这条大河前,我们就不算逃离了险境。

如果在穿越了大半个地球辗转到达此地、我们还没来得及到战地抢救伤员就被日本人俘虏了,那是个多么巨大的耻辱啊!

礼拜四,我们到达了一个叫作河津的城镇。这里驻扎了满是某位不知名的将军辖下的本省地方军战士。我们终于赶上了部队!那天,我方的指挥官从羌州日夜无休地跋涉了将近二百五十华里,终于赶上了我们。他说,他是通过沙地上我的胶鞋印子找到我们的!

我们终于到了镇上。这里好热闹:有在水桶里待售的鲤鱼、肥头大耳的黑猪、沉默不叫的狗、贴着白纸的窗户和脏兮兮的炕。

今天是我生日。我四十八岁了。去年今日,我在马德里包扎了六个伤兵,都是手和臂膀受伤;都是些可以忽略不计的轻伤,而那些重伤员都在返途中死掉了。

星期五,我们离开了河津,到了陕西省黄河东岸的村子。我们听说日本人焚烧了我们昨天刚刚经过的那个村子。晚上九点,在深沉的黑暗中,我们继续沿着河岸前行。这是一个让人难忘的场景。

河岸上点燃了一堆堆篝火,五千多人聚集在一起,还有卡车、骡子、马匹、大炮和堆积如山的货物,在等待着穿越黄河到对岸的陕西。篝火的闪光在巨墙般陡峭的山间互相映射着,黄河在高耸的悬崖间奔腾。它的急流裹挟着巨大的冰块互相撞击,以每小时四十多华里的速度在黝黑的河面上咆哮。整个场面神奇且充满着蛮荒之力。

再穿越黄河

到了半夜,我们终于在米袋上昏昏入睡。我身旁的那人腰带上绑了个手榴弹,他睡着了,手榴弹正好硌在我的背上。拂晓五点我们被唤醒了。这是一个黑黢黢且阴沉的黎明。

这里只有四条船,需要用四天时间才能把我们全部渡过黄河。可我们听说此刻日本人离我们只有不到三十华里了。

负责渡口的中国军官即刻让我们上了第一条船驶向对岸。这条船只有五十英尺长、二十五英尺宽,但里面已经装载了约一百门炮、骡子和行李。而我们划往下游时,我看到了还约有一千多伤兵集聚在那里。船上的人奋力划桨,终于越过了急流,一个全身赤裸的男孩子用长篙一撑跃上船舷,起了锚,我们的船慢慢前行了。其后,船舷上的人在弯道后边回旋暗流的帮助下,将我们慢慢引导上了岸。

西岸的军队工事修筑得强多了。这里有坚固的战壕和防空洞,还有不少炮台和机关枪等。军队士气很好,遵守秩序、纪律严整而且富有效率。机关枪被架在骡背上,军人的军装破旧、满是征尘和土渍,看上去已经数月没洗了。但是,设备是良好的。有很多自动步枪,还有轻机枪、重机枪和新式的轻型手榴弹。

我们行军到了附近的一个村子,走进了一家废弃的房子,开了两听碎牛肉罐头作午餐。我记忆中渡过黄河时的最后一瞥是看到了朱德的大红马。这是前不久他借给一个视察陕西前线的美国人骑的。这个美国人骑了一阵子后把它交给了我们带队的头儿,让头儿替他还给朱德。据说朱德非常喜欢这匹大红马。这匹马是从日本人那里缴获的,它是一匹高大、颜色很正的宝驹。我们听说日本人现在已经占据了河津,就是我们昨天刚刚离开的小城。天呐,好险!我们刚好赶路赢过了他们一筹。

水位在抬高,风势也陡增,让这浅而略宽的小船颠簸不已、很难摆渡。我忧心东岸的那些人在日本人来之前很难渡河,难免被日本人俘获。

河津离这里只有十五华里,这个下午,很多中国军人从西岸横渡到了东岸,从山西到了陕西,想起来还是让人振奋的。我们觉得一场大战即将在河边展开。

下雨了,很冷。

敌人来了

星期天很冷。疾风卷着尘土充斥天地间。下午四点,日本人的骑兵横穿过我们到达了东岸。我跟一伙从岸上帮我们运送器材的人一起跑到了河边。日本人开始用机关枪向我们射击,成束的子弹倾泻在离我们一百码外的河水里。

我们赶紧爬上河岸遁入了战壕。从那里,我们可以清楚地看到河对岸的敌人。我们沿着战壕拐入河岸,但最后,我们被命令离开那里,而且要冲过一块开阔地。就在那里,敌人又向我们开火了。我们赶紧趴下。子弹掀起的烟尘近在左侧,非常可怖。我抬起头,惊恐地发现,我们距离前面对着我们的一支步枪仅五十英尺左右!等到日本人的视线稍稍转向别处,我们兔起鹘落般迅疾逃离了那个地方!

我们听说日本人的军队约两万人,有四百到五百骑兵,还有炮兵和步兵。我们的大部分设备都运过河来了,但是没有朱德的那匹红马的消息。

我们今晚搬进了窑洞,这比房子舒服多了。又包扎了很多伤员,队里留下了两个人在这里等着集聚我们的骡子和大车。

这是一个寒冷的夜,第二天早晨醒来,我们发现地上积了约两寸的雪。我们很同情那些躺在地上没有任何遮盖的军人们。我们的窑洞温暖舒服。村里没有什么可以吃的,除了小米。

上午,日本人的炮兵部队到达了河对岸。他们往西岸炮击了一天。爆炸声在山岭间久久地回荡。轰炸延续了三天。我们向日本人证明,他们的炮击能将三百英尺外的房子顶盖完全掀掉,却伤害不了我们的毫毛—因为我们的窑洞都是挖在山隙里的,而且都掘到了地下四十英尺。

我们发现了供应的药品,瓶装的复合樟脑酊剂、洋地黄、肾上腺素、手术缝合线、注射器、止痛针剂等。

《马赛曲》

次日清晨,我们被中文的《马赛曲》唤醒。这是个晴朗的天,风刺骨地凛冽。一个孩子突然抽搐惊风,受到极度惊吓的妈妈就像闹剧中的人一样,猛地冲出窑洞拼命地大喊孩子的名字,她试图用这种方法给她灵魂偶然逃逸出窍的孩子喊魂。这使我想起了苏格兰人打喷嚏时别人立刻替他祈祷“上帝保佑”。

接着,到了星期三这天,我们开始步行出发去西安。西安离这里将近七百华里,我们的头儿李教官、护士简·伊文和我设定了行程。我们对年轻的旅伴简·伊文稍存顾虑,但她马上跃出来告诉我们她能行!

那是一个暖和的晴天,原野看上去很舒展。地里的麦子长到约四寸高了。陕西一般缺树,它从没像这块区域这般繁盛肥沃(至少这像在南方区域),而且有这么多树。我们沿着黄河右岸边行进。李教导员过去是个上海的黄包车夫,他差不多刚刚到韩城。他的腿简直像棵树般强壮!他是个三十二岁、身材结实的战士,参加过红军的万里长征,每天七八十华里的路程对他来说简直不算什么。他唯一会说的一句英文就是“混账”。

看到韩城了,这是一个让我略感愉悦的地方。我们下午五点钟从西边高高的城门下进城。在城里我们遇到了很多临汾大学的学生。这批学生差不多有三千人,他们在从西往南来的路上受袭溃散了。其中有人被杀,有人逃亡被山上的苦寒冻死。他们中很多人都想投奔陕西延安的抗大。

北望延安

在韩城,我们停留了一个星期,等待从西安开来的卡车。

描述这一星期的情况要费很多笔墨。我被老百姓和病人包围了。肺结核、卵巢囊肿、胃溃疡,等等。在这儿的一座庙里,有个军队的基地医院。几天后,他们的主刀医生和全部医护人员都愿意跟随我们一道去延安。但是,我们却无法带他们同去。

最后,我们开始向西安进发。西安离这里差不多有六百华里。我们用了两天就到了。此刻,我就在西安。

我们来到这儿的第一件事就是先去浴室。能洗个热水澡的感受真是美妙不可言说!—这是我们整整一个月以来第一次洗澡!

在这里,我们得知我们早已被传说为“失踪了、死了或是被俘虏了”。毛泽东正在焦灼地询问我们的消息,汉口方面也是同样焦灼。

我们现在正等待着北上去延安。这大约需要四天的路程。

(本文刊于《雨花》2021年第6期)