历久弥新的经典之作

高尔基

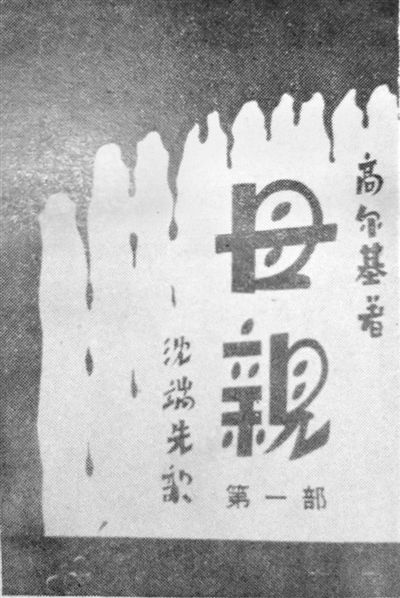

初版《母亲》,沈端先(即夏衍)译

1955年版《母亲》,夏衍译

2021年是高尔基逝世85周年。这位俄语文学巨匠原名阿列克赛·马克西姆维奇·彼什科夫,1868年出生于伏尔加河畔的诺夫哥罗德城的一个木工家庭,从小饱受人间苦难与生活辛酸,笔名“高尔基”在俄语中即为苦涩之意。高尔基一生创作成就突出,列宁称他为“无产阶级艺术最杰出的代表”,主要作品有小说《母亲》《克里姆·萨姆金的一生》、戏剧《小市民》《底层》、自传体三部曲《童年》《在人间》《我的大学》等。此外,高尔基还撰有大量文艺理论文章,对苏联文学乃至世界文学都影响深远。

长篇小说《母亲》是高尔基作为“社会主义现实主义文学奠基人”的标志性作品。小说以20世纪初高尔基家乡诺夫哥罗德附近的索尔莫沃工业区工人阶级生活与斗争的真实情况为素材,以参与1902年“五一游行”的领导人之一扎洛莫夫及其母亲扎洛莫娃为人物原型,艺术性地再现了20世纪初的俄国革命运动。《母亲》写于1906年,最初被译为英语并以连载的形式刊登在纽约一本杂志上。小说问世时,俄国社会仍处于1905年革命失败后的低潮期,民众的消极情绪持续蔓延。在这样的背景下,《母亲》表现出工人阶级逐渐觉醒、工人运动蓬勃发展的情景,振奋人心、鼓舞斗志。列宁称赞《母亲》为“一本很及时的书”“很多工人不自觉地、自发地参加了革命运动,现在他们读一读《母亲》,对自己有很大的益处”。

生动展示了人物的千姿百态和丰富的精神内涵

《母亲》聚焦20世纪初俄国的一个普通工人家庭。工厂中沉重的奴役与剥削使得俄国老一代工人失去了人性与活力,每天都像怪物一样生活。脾气暴躁、性格恶劣的老钳工米哈伊尔去世后,妻子尼洛夫娜担心儿子巴维尔会重蹈覆辙,但她惊喜地发现巴维尔成了与父亲迥然不同的人。在革命书籍与同伴的引领下,巴维尔积极参加革命小组,并引导工人运动。在巴维尔的影响下,母亲以细腻的观察和母爱的本性发现了革命者们的可爱之处,与他们成为朋友的同时,也受到了先进思想的洗礼,逐渐成为一名自觉的革命者:她奔波于农村与城镇之间,为农民、工人分发宣传书册;巴维尔在法庭上发表深入人心的演说后,母亲又主动承担起递送儿子演说词的任务。即便在不幸被暗探发现、即将被捕的时刻,尼洛夫娜仍在毫不畏惧地分发传单。

除了感人至深的故事,《母亲》在写作艺术上的成就,也是它在世界文学史拥有独特地位的原因。高尔基为《母亲》真实而生动地刻画了性格各异的无产阶级英雄群像。在初次革命小组会面时,便生动地展现了安德烈的坦率诚恳、维索夫希科夫的阴郁孤僻等性格特点,并写出了这些性格产生的社会根源。小说着力最多的英雄形象是巴维尔,精细刻写了他的成长过程:开头时巴维尔也曾语言粗暴;在“沼地戈比”事件中鼓动工人罢工时语言充满热情但却略显稚嫩;在法庭上发表演说时语言富有理性与感召力,对沙俄审判制度的伪善性一语破的。而亲切淳朴的娜塔莎、粗犷豪放的索菲娅、乖僻暴躁的萨申卡等女性角色则和母亲一起,构建出一个革命女性的全景画廊。其中,娜塔莎和萨申卡来自社会上层阶级,高尔基使她们参与到无产阶级革命运动中去,表明社会主义是妇女解放、阶级解放的唯一途径。

在小说所描写的诸多形象中,最为突出的无疑是尼洛夫娜。她在小说中完成了从自发到自觉、从卑微到高尚、从懦弱到勇敢、从小爱到大爱的精神转变。起初,母亲仅是一位柔顺而悲哀的老妇人,出于纯粹的母爱,她逐渐理解了儿子和革命同伴,这时母亲对革命活动的参与仍停留在自发性层面。“五一游行”是母亲正式觉醒的标志和转入自觉性革命的关键点,她最终深明大义地支持儿子走在游行队伍的前方,自己也加入游行队伍中。巴维尔第二次入狱后,母亲事实上已成为一名真正的革命工作者。

马克思在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中指出,无产阶级若不从其他一切社会领域解放出来并同时解放其他一切社会领域,就不能解放自己。高尔基在小说中试图表现:像母亲这样的无产阶级女性,她们是一无所有者中的一无所有者,她们更需要参与到全人类的解放事业中,这样才能解放自己;而她们在参与到这崇高事业中时,还要培育勇于解放自己的意识。

在鲜活的人物形象之外,小说的语言描写具有强烈的雕塑感,生动展示了人物姿态所蕴藉的丰富精神内涵。比如小说最后一章中母亲被人推搡后背和脖颈、击打肩膀和脑袋后,“她两腿弯曲,全身像火烧似的疼得发抖,身子沉重无力,摇摇晃晃,但眼睛里的光芒却并没有熄灭”,这一段描写具有很强的表演性。这可能是小说后来常被改编为电影、话剧的艺术潜质之一。

充分体现了伟大的母爱力量与人类的崇高理想

1907年4月,《母亲》英文版单行本在美国出版,并广泛传播至英国、法国、德国、意大利等10多个国家,在世界各国引起强烈反响。英国作家拉尔夫·福克斯在伦敦纪念高尔基的群众大会上曾发表过这样的评价:“在全世界有些人是因为读了《母亲》一书才开始研究政治的。”德国著名作家贝托尔特·布莱希特对小说高度赞赏,曾将其改编为戏剧。在苏联,这部作品也不止一次被搬上舞台。自问世以来,《母亲》在苏联曾4次影视化,其中导演普多夫金1926年的作品至今仍被世界影坛奉为经典。迄今为止,学界也仍有不少与《母亲》相关的研究出现,其中小说与社会主义现实主义的关系以及马克思主义女性主义角度的研究是关注较多的两个点。

《母亲》是最早被译介到中国的俄苏红色经典之一,由沈端先(即夏衍)根据两个日译本转译,得到过精通俄文的作家蒋光慈的指点。翻译尚未结束,由陈望道主持的大江书铺于1929年出版第一部,1930年出版后续译完的第二部。由于书中充满积极的革命意识,受到了广大读者的热忱欢迎,不到一年便再版两次。《母亲》的出版鼓舞了一代年轻人,文学研究家唐弢后来还曾回忆与朋友一起阅读《母亲》的情景。1931年,小说因宣传革命思想而被当局列入禁书名单,1935年出版社将译者易名为“孙光瑞”、书名改为《母》后再度出版。抗日战争期间,《母亲》还被印过两版。1946年,夏衍在《〈母亲〉在中国的命运》中写道:“好的书会永远活在人民的心中,《母亲》就是这样的一本书,它鼓舞了我们中国人,它已经成为禁不绝分不开的中国人民血肉中心灵中的构成部分了。”新中国成立后,夏衍译本的《母亲》经过多次校订修正,于1955年出版堪称定本的新版,并于1985年收入人民文学出版社《高尔基文集》第十一卷。

作为一部历经时代考验的经典之作,《母亲》对今天的作家来说,至少在两个方面仍有启示意义。首先,小说展现了作者对底层生活的纵深了解。“高尔基”这一笔名不仅表明他和同时代人都生活在苦涩之中,也暗示了自己所写的作品都是关于苦涩的真实,《母亲》便是高尔基在对底层人民生存状态的充分且深入体验的基础上写成的。其次,小说并未采取说教的方式传播思想,而是通过成长变化的两个主要人物——母亲和巴维尔——将无产阶级革命思想自然而然地传达出来。关于优秀的革命文学,恩格斯认为“倾向应当从场面和情节中自然而然地流露出来”“作家不必要把他所描写的社会冲突的历史的未来的解决办法硬塞给读者”,《母亲》完全符合恩格斯所谈到的标准,特别是在母亲这一角色上,充分体现了人类崇高情感——母爱与人类崇高理想——共产主义的交织协奏。