《青年文学》2021年第9期|郭楠:中篇小说(节选)

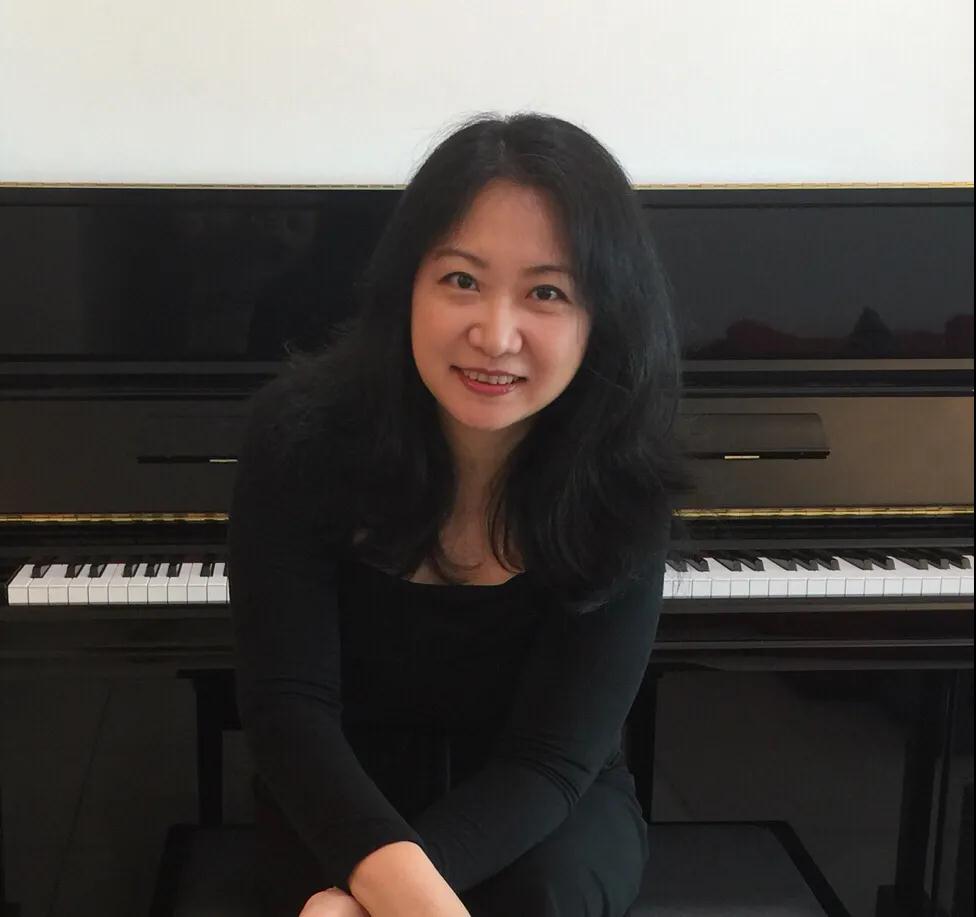

郭楠:作品散见于《收获》《上海文学》《小说界》《山花》《芙蓉》等,曾被《小说选刊》《中篇小说选刊》《北京文学·中篇小说月报》《长江文艺·好小说》转载。作品获《上海文学》奖,入围 “城市文学”排行榜。出版有长篇小说《花团锦簇》等。

导读

在都市生活中,周围人都在忙忙碌碌,斤斤计较,偏好快餐式的爱情,而马晓远则站在了他们的对立面——她希望自己能认真踏实地生活,像一篇再普通不过的中篇小说,无需恢弘复杂,哪怕尽是些简单琐碎的小事也行。然而,接连的几次感情失败让她开始思考,自己是否能够真正独立地做出人生选择……

中篇小说(节选)

文/郭楠

一

下午三点市区高速就开始拥堵了,分岔路口交通缓慢。马晓远听着电子乐,脚在油门和刹车上来回交替着。她埋怨般地审视了一眼观后镜里的自己。

下了高速是红灯。她停下车,又看了看旁边的座位——陈旧皮革上密密的裂痕从真皮名牌包下延伸出来,穿裙子的时候刮裙子,穿裤子的时候刮裤子。如果是短裙短裤,或是把裙子撩起来,大腿下面始终扎刺刺的。

离婚前她总是小心地坐上去,尽量少移动,减小把衣服料子刮抽丝的可能性。时间久了,坐别人的车也小心翼翼。

后来车子归她,那个座位大部分时间用来放包包。驾驶位的皮革倒还新。以前这车是她丈夫用,买回来之后他换过一次驾驶座的皮革。离婚后她只觉得驾驶位比以前下陷了许多,坐久了腰疼。

交通灯转绿了,前面的车还是一动不动。马晓远烦躁起来,虽然她不赶时间。她又看了看仪表盘、置物格、空调出风口、CD格……这样看着,这车真是有些破烂了。是不是应该换辆车?突如其来的念头让她兴奋了起来。之前怎么没想到呢?

去看看?她说。然后又说,去看看。

她近两年养成了一种近乎偏执的习惯,想到什么就赶着去做。她微微扬起下巴,颈项跟着强劲的鼓点晃动了一会儿,掉了个头,加入到上高速的拥堵之中。

路虎的销售员是一个打扮入时的男子,用发胶粘出时髦的发型,明显练过的宽肩细腰凹凸有致地胀在修身挺括的白衬衫里。他从裤袋掏出一小瓶口气清新剂往自己口里喷了喷,咂了咂嘴,挺了挺饱满的胸膛,微笑着向她走来。

马晓远也不听介绍,漫不经心地拉开车门,坐了进去。头层牛皮的触感让她觉得十分舒服,崭新且功能强大的车内系统环绕着她。

销售笑着说,我们还有一款最新的,在房间里面,没有展示出来,现阶段只对VVIP开放。您有兴趣看看吗?

好啊。她笑着爽快地说,为什么不呢?

最新款的高端配置揽胜被放置在房间的中央,房间四周是缀着点点射灯的黑色幕墙,天花板上一盏慢慢转动的射灯,照得车身流光溢彩。

我看马小姐对座椅皮特别讲究,这款座椅皮有个特别好听的名字叫诗迷安。

可以上去坐坐吗?

马小姐方便留个联系方式吗?下个礼拜有个发布会……

房间小而封闭,那男人往她跟前凑了凑,香水味盖过来。

马晓远往上提了提包包肩带,坐进车里。房间的灯光经过特别设计,转动的星星点点的灯光,使车内的人仿佛行驶于星河之中。

这样高的车……马晓远踮着脚从车上下来,上啊下啊特别不方便,有时候有晚宴,需要穿长裙礼服,多不好看……你们就没有别的车型了吗?那种矮一点的,或是跑车……

当心刮着漆!销售员不耐烦而又严厉地说。

马晓远一愣,身体转动,单肩皮包上的金属链又靠着车门擦过去。

当心刮着漆!他呵斥着探身伸出手将她和车隔开。

下周有空出席我们的VVIP新车发布会吗?留个联系方式,到时候给你邀请函。销售员斜睨着她,鸡尾酒会,来凑个人气?

这车她买的时候就是二手。前面那个车主不爱惜车,因此价格便宜,买进来以后这里修那里修花了不少钱。马晓远和丈夫都是爱惜车的人,撞到剐蹭到都想办法修补起来,后来两个人渐渐也都不管了。她看惯了不觉得,此时再看陈旧寒酸得简直像不认识似的,车里的空气却比刚才那些车里亲切——没有新车的那股子味。熟悉的味道和被嫌弃的委屈一起,安静而无奈地笼罩着她。

宝马的销售员是一个头发顺滑、妆容精致的年轻女人,张口闭口叫她姐姐,说错了什么或是开了个小玩笑会立刻眯起眼睛微微吐出舌头,连舌头带人都显得精巧粉嫩。马晓远刚看完路虎,自然而然走向X系列,那女人马上积极地安排试驾。

马晓远又振奋了起来。这个献殷勤的干脆利落的女生,让她有一种生活积极向上的感觉。

虽是第一次驾驶SUV,但她很快就上手了,这车简直就像是为现在的她量身打造的。到了转弯的路口,她按照规矩让直行的车辆先行,销售员笑着说,等开了一段时间这车你就不会让了。说完又吐了吐舌头,咯咯咯地笑了起来。

试驾很快就结束了。她里里外外仔细看着那辆X5,又问有什么颜色,纳帕皮和诗迷安有什么区别。销售笑嘻嘻地打开早已抱在手中的图册,示意她的同事去拿色板。

马晓远所知有限,再问不出什么问题来,只能拿出手机说,我六点还有一个约会。

上了车以后马晓远又看了一下时间,她六点确实有一个约会。本来她打算回家换一身衣服吹吹头发,但临时起意跑来看车,现在这时间就有点不太好安排了。

热情消退了,她心里又一阵难受。她讨厌这些空洞洞的不太好安排的东西,像木地板上填不满的缝隙一样,并不真碍着什么,因此更加别扭。

她将车停在路边,换了一张轻柔的爵士乐专辑,闭起了眼睛,按照导师教的那样调整自己的呼吸和心态。过了一会儿,她又是对生活充满热情、忙碌积极、让日子充实精致的马晓远了,一如她曾经答应过自己的那样。

今天约会的对象是花旗银行里的高管,难得有文艺气息,在婚恋约会APP里常常和她谈论艺术和旅行,不是那种附庸风雅的泛泛而谈,是真正懂行地谈。

他介绍她读阿兰·德波顿的《旅行的艺术》,他说这本书——“本身就像一场完美的旅程,教我们如何好奇、思考和观察,让我们重新对生命充满热情”。

她不喜欢看书,对艺术这种没什么实用性的东西一向敬而远之,反而更喜欢读网上自媒体的那些激励人、容易引起共鸣的东西,虽然有时会草草收尾或出其不意地转入广告,甚至出现令她难以忍受的错别字。

乔纳森·陈说他看的是原版,因为很多意境和意味,都在翻译的过程中遗憾地流失了,“就和婚姻一样,那些有趣的、有灵魂的东西,都在过程里流失了……”

他的介绍里标注的是单身,因为这句“精辟而有深意”的话,她觉得他的“单身”应该和自己的“单身”一样。她特地买了一本英文原版,用手机上的翻译软件边查边看,把不会的单词存进单词本。不懂的单词实在查不过来了,她又买了中译本对照着看。

她的生意进展得不太好,因此格外忙碌,除了正在进行的饰品生意,她还积极寻找新的项目。她是真的想要读懂这本能让人“重新对生命充满热情”的书,但直到约会的前一天也才读了几页而已。

除了介绍书给她,他更多的时候喜欢谈论绘画——莫奈,凡·高,马蒂斯……她对艺术一窍不通,也不感兴趣。艺术这个东西嘛,查查就懂了。

她感谢他介绍了艺术给她,告诉他她爱好烘焙,因为她喜欢那股热烘烘的味、面团发酵后微酸的味道和像模像样的成套的烘焙工具,还有发酵时的嘶嘶声——最后她简直不好意思说出来,但还是说了——生活的味道就是面包刚刚烤好的那种味道,面包的香气就是生活的香气,面包的温暖就是人生中温暖的东西。他没有回复。

约会APP上大家总有些虚虚实实的。马晓远确实是报了烘焙班,最贵的。之前有个条件合适的男人说特别爱吃面包,介绍她去报他家亲戚新开的烘焙班,统一规定不打折。他专门送了她一件印有烘焙班LOGO的砖红色围裙——其他学员都是要买的。授课的年轻女老师可能就是他的亲戚,一个操着台湾口音的本地人。

她弄了那么些像模像样的戚风蛋糕、有着可爱印花纸托的杯子蛋糕、咬起来咔咔脆的法棍、散发着她所谓的生活的味道的酸种面包……有些成型,有些失败,有些硬了,有些稀了……烤了一大堆,没人吃,她吃得腰围粗了两寸也吃不完。

她不愿意浪费,便觉得不好安排了。但人家学费不给退——统一规定不退学费,统一规定不能转让。尽管她的身体日益沉重,但她一向是个尊重别人规定的人。再后来她发现有好几个女学员都是那个男的介绍来的,她就没再去了。

乔纳森·陈的个人简介里只有一张在公园跑步的远景,身材高大健硕,穿着运动短裤,戴着棒球帽,穿着跑鞋的一只脚凌空,另一只脚有力地蹬在地上。这照片像是聚焦在小腿上,小腿特别清晰紧实,那种男性跑者的腿:晒黑的皮肤,恰到好处的腿毛,紧实略微有些结块的腓肠肌——明显是没有好好拉伸而造成的。

她用了两年多的婚恋网站和约会APP,心眼到底多了些,问了他一些关于跑步的问题,他说得头头是道。她立刻配置了全套的跑步行头,偶尔连走带跑个一两公里,拍了照片发在朋友圈里和约会APP上。有些人APP里的照片总是个侧脸,或者是远景,脸部模糊的那种。她用的APP是不让放背影的,因此也有人用别人的照片。她一直很鄙夷这种做法。

最近几次和男人见面之前她常常会多要几张照片,但这次却没有,她有种感觉——即使她要他也未必会给。比起以前约过的那么些奇奇怪怪的人物,一个能谈论旅行和艺术的男人更为难得。

他说艺术的世界不分什么介绍不介绍的,她一定是在艺术上有天分,所以投缘谈得来。比如说绘画这种艺术,他就特别有兴趣有研究,但也不是谁都懂的。

听了这话,她又赶着去最好的艺术学院报了一个西洋艺术成人绘画班,每周四晚上七点到十点,就等一个月后开学。

“很难说冬天是从哪一天开始的,冬天降临的脚步很慢,就像人变老一样,一天过一天,不知不觉,依然是个鲜明的事实。”这是阿兰·德波顿那本书里第一页的第一句话。她一共只看了三页,但却常常想起这一句。

马晓远关了音乐,观察了一下后面来的车辆,小心地将车开了出去。老旧的车也仿佛重新振作了起来,马力十足,讨好她一般轰鸣着加速。

二

这两年约会的地点可谓五花八门——咖啡店、商场、茶馆、餐厅、酒吧,还有些男人直接约在快捷酒店旁,最浪漫的一个不过是在植物园。但这次这个男人选的是水族馆。

“让我们来一次高中生一样的约会吧。”他写道,“去看水母、海龟和小丑鱼。”

她先到了,问他要不要一起把他的票买了。他说不用,让她自己先进去看。

水族馆的门票真不便宜。可入口处往里一点,那视觉震撼便让她觉得物有所值——七八层楼高、几十米长的亚克力幕墙,幕墙内深蓝色的海水里游动着各式各样的海洋生物,体形都巨大得吓人。灯光幽幽地映照着水族馆里稀稀拉拉的人们。工作日,又是快要关馆的时候,整个空间仿佛海底世界一般浪漫梦幻。她盯着那巨大的水箱看久了,觉得自己是被展示的一方,转过身来。一只巨大的蝠鲼从她头上掠过。

乔纳森·陈看起来和照片上差不多,剪一个男学生头,样貌干净清爽,个子高大,身形矫健,身上衬衫料子厚而软,不像刚才路虎销售员的那么薄而挺括,给人一种妥帖实在的感觉。她不由得瞥了一眼他穿着西裤的小腿。他身上微微散发着办公室里的味道。

对不起,对不起。他一边将手机放回到裤袋里,一边匆忙地伸出手跟她握了握。刚才开一个会拖迟了,让您久等,实在抱歉。

她笑了笑。

后来我跟他们说,我不得不走了,我有一个很重要的约会。有一条美人鱼正在水族馆等我。

她又笑了笑。

你看过哥本哈根的小美人鱼雕塑吗?美丽的爱情故事。他说得很快,也不等她回答,向着那蓝莹莹的巨大的水箱虚虚伸了伸手。走吧。

两个人慢慢地逛着,偶尔聊两句,在每一个水族箱前面都略作逗留。在伊氏石斑鱼前她被他逗笑了;他飞快地扯动着脸部肌肉,嘴角下拉,模仿那巨大的布满灰斑的鱼呆滞又错愕的表情。

小丑鱼和水母都是看起来可爱的动物,两个人将脸贴近水族箱细细观察。马晓远偷瞄了一眼他的侧脸。他的脸部肌肉是紧实的——长期坚持运动健身的特征。她打招呼一般在厚实的玻璃上敲一敲。水母完全不受干扰,慢悠悠地一张一缩向上游动着。她又敲了敲。它一张一缩。

吃冰淇淋吗?他忽然问。

她回过神来,环顾了一下幽暗的四周。这里应该没有卖冰淇淋的吧?

触摸池旁边只围着一家人,一个四五岁模样的小孩正把手伸进去想摸海参和海胆。

要摸吗?他笑嘻嘻地问。

这种小孩子摸的我就算了吧……

她最后还是摸了一下海星。比她想象的要硬,像一块很小的粉红色的礁石。

站在海底隧道的传送带上两个人靠得比较近,一条硕大的鲨鱼从他们头顶上晃动着游过。

你看这个鲨鱼,像个格格。他说。

她走下传送带,看着印在墙上的名称认真地念了起来:路式双髻鲨、白边真鲨、阔口真鲨、豹纹鲨……

再踏上传送带的时候她稍微晃了一下,他伸手扶了扶她,她等了等,他还是松开了,但贴得更近了。虽然没有挨到,她像是靠在他怀里一样,她甚至能感觉到那淡蓝色的衬衫料子上凸凹的暗纹。

马晓远觉得很好,她喜欢直接的男人。不像之前有一些自始至终不说自己要的是什么,发乎情,止乎礼,搞得她也很困惑。离婚后她可算是见识了不少奇奇怪怪的男人和事情。

从传送带上下来之后,他问,要吃冰淇淋吗?她没回答。拐过一个里面竖着水草一样的鳗鱼的水族箱,紧急出口旁边有个冰淇淋摊。他给自己买了一个巧克力口味的,给她买了一个草莓的。

有的时候想吃点甜的。他略带不好意思地笑着说,像是对她解释。

她对他的印象很好,已经决定接下来依他安排。

丢掉冰淇淋盒子之后他自然而然地牵起了她的手。他的手上有一点点黏。她低了低头,头发垂到面前来,他抬起手帮她撩了一下头发,仔细看了看她,看见她微笑着,便像放下心来一般牵着她朝前走去。

有一个水族箱里养着好几只硕大的龙虾,最大的几乎有整条手臂那么长。

龙虾这东西用芝士烤很好吃。她说。半年前她曾经和一个男人有过一次“盲约”,两个人约在巴厘岛,整个旅程只有一只烤龙虾特别好,个头大,新鲜,肉多,香浓的芝士盖在上面,她印象深刻。吃完了那顿饭,各付了一半钱便散了。

龙虾这东西还是刺身好吃。他说。虾头上的触须还在不停动的那种。

聊到吃,话题就丰富了。两人商量着眼前的各种海鲜的吃法:清蒸脸盆大的蜘蛛蟹,照烧游动着的鳗,那些小巧的鱼凑成的鱼群可以捞起来油炸,配着冰啤酒刚刚好……

她跟着他绕过一排做成珊瑚样子的石膏隔板,在一个一人多高的水族箱前停了下来。

你知道葛饰北斋吗?

她一愣。不知道。

你不知道?一个很出名的日本画家。他表情惊讶,突然提高了声调。他的画作影响过凡·高、高更、莫奈……三个大画家的名字在做成海底礁石样子的墙壁上产生了回响。

哦。她为她在艺术方面的无知感到尴尬,把嘴巴嘟成一个圆形。

嗯。他点点头,沉稳了下来,说:是一个很有名的画家。他拿出手机在上面点了几下,递到她面前。这幅你总是看过吧?

她在看见的瞬间已经打算好了说看过。她确实看过,只是不记得在哪里看过,好像是在某个日本餐厅,又或是在某件衣服上。

《神奈川冲浪里》。这幅画在大英博物馆、大都会博物馆、法国国家图书馆、东京国立博物馆都有收藏。

她隐隐觉得有什么地方不对。

他仿佛通过她的表情看到了她的想法。版画,是版画。

哦。她又把嘴巴嘟成一个小小的圆形,笑了起来。是版画啊。然后认真仔细地去看他手机里的那幅画。

你看里面。他另一只手顺势搂着她,把她往里推了推,朝幽暗的水族箱努了努嘴。

她看着那个水族箱,没有看到任何生物,整个水族箱的中心空荡荡的。她有些困惑地哎了一声。

你仔细看。他又簇着她往前走了一步。

不知道什么材质做成的枝干上趴着一只硕大的灰白色的章鱼。在她看到它的瞬间它慢慢地移动了起来。她第一次看到体积这么大的章鱼。

有一种令人恶心的美感。她说。

他笑了笑,又拿起手机来盯着看。

她抽身出来看了看旁边的说明——“北太平洋巨型章鱼”。

难怪这么大。她说。

你看过葛饰北斋的这张画吗?他说,就是刚才那个画《神奈川冲浪里》的。

他的手机屏幕被调得特别亮。她看了一眼。

《章鱼与海女》。好看吗?葛饰北斋的名画。

她贴在冰凉的玻璃上。它一张一缩。

还有一个画家也是日本的,叫森口裕二,也喜欢画章鱼和女性,他们叫触手系……手机亮亮的又伸了过来。

她盯着那水族箱里看,那个巨型的章鱼又不动了,眼睛向上翻着,严肃又滑稽。

他贴紧了她。前面有个无障碍厕所,现在没有人了。

她感觉到他的身体。那一团热要把她压进那一人多高的水族箱里。

你试过吗?在外面,公共场合。

三

她住的房子很别致,地段很好,但因为房型古怪,所以租金也不算太贵。她父母让她回家去住,她坚决不要。半夜在这个小公寓里醒来,她想象外面的一切像科幻片里一样被摧毁了。她并不觉得难过也不觉得冷清。

之前的房子卖了。离婚时闹成了那样,不管他们怎么说,法律毕竟还是公道的,卖的钱大部分归了她。她拿出一部分钱做了现在这个小生意,又拿了一部分钱租房子。

这房子特别适合你们单身女性。带她看房的中介曾经说。她在那个时候意识到她又重新被归类到单身女性中。

房子面积特别小,挑高却又出奇地高,感觉怪异。整个项目被包装成单身贵族的气质和氛围,工作居住合一,特别适合艺术家、创业者和小家庭……

这间房子的房主在房子中间搭了一个隔板,上面放床垫,变出一个迷你的半拉复式,床垫的一边是玻璃隔板,另一边可以下楼梯,人像是睡在半空中。她看房的时候自嘲是小龙女。

什么小龙女,那个穿着西装的女中介不以为然地笑着说,你会带各种各样的男人回来。这个中介有套近乎的本领,带着她看了几套房就像朋友了。

女中介的预言并没有实现,反倒是她的实现了,这两年来这个小公寓一个男人都没有进来过。她更愿意在外面开房,然后再自己一个人回来。她算是怕了。

躺在床上的时候她平静了下来,翻看着手机,偶尔和网上认识的那些人聊两句。

“有些女人试过了就上瘾了……”即使现在想起来乔纳森·陈的那些话,她仍觉得厌恶。

一个在婚恋网站上认识的男人始终勤勤恳恳地回复着她。他们出去过几次,他喜欢在晚上的时候发消息给她。不然打电话?她问。那边打了过来。

女朋友大夜班……那边说。你呢?今天过得怎么样?要见面吗?

她没有回应对方的试探,讲了今天的经历。

变态。恭喜你,遇到变态了。那边说。是不是你做了什么或是说了什么让他有这种要求?你今天穿的什么衣服?

职业套装。他说完了我可是立刻转头就走了。

套装的诱惑。裙子是不是特别短?那边又嘎嘎嘎地大笑了起来。

那笑声深深地刺激到了她,但她没有说话。他没有追她。估计目的明确,知道追上她她也不会答应。

前段时间,你就是为了他去报名学西洋艺术?

嗯。就是画画。

其实画画是好事情。你看啊,我们人生中出现的人总是会或多或少带给我们……

你太太最近怎么样了?

还是老样子,怎么样都不肯离婚,拿孩子说事……

讲完了电话之后她继续翻看手机。过了一会儿,她一个一个地把那些约会APP都删了。

她浏览了几个针对女性企业家的公众号。时间很晚了,但她还是没有困意。自从她搬进来之后就经常失眠,以前也有,但搬进来之后更严重了些,不知道是不是床在半空中的缘故。她一直跟自己说习惯了就好了。

她把手机放下,关了床头的小灯。熬夜是不好的,伤身体而且容易老,人人都这么说。她格外小心自己的状况。她没资格放松。

这两年她过得应该算充实。“一直在努力。”选择生意的时候,别人都跟她说现在实体店已经不行了,要做就做网店微商,她坚持己见想要踏踏实实看得见摸得着的东西。但又不敢拿出太多的钱来,像她这种情况,老了以后的日子,也要有所打算;都拿出来,以后就没有退路了。

当然她不觉得真会发生那样的情况。毕竟她还是“一直在努力”,每次都打扮得漂漂亮亮,言谈举止得体,人也正面向上,只是不知道为什么常常碰见奇怪的人。马晓远也有些着急,但她又没有什么更好的办法,只有更努力。或许她真的有问题?

过了好一阵子她忍不住又拿起了手机,没人找她。她略略有点失望,随即想起来她该删的都删了。

她打开网页胡乱地浏览着,搜了一下那幅《神奈川冲浪里》,盯着它看了一会儿,又搜葛饰北斋。《章鱼与海女》是有名的浮世绘,她盯着那幅画看了很久,从一个链接点到另一个链接,慢慢看着。

过了一会儿她打开了床头灯,弯腰伸手到床脚。她的床脚处有一个黑色的小密码保险箱。钟点工每周来这里打扫两次,她把贵重的东西锁在里面。

她又关了灯。黑暗中响起了持续的轻微的嗡嗡声。

四

西洋艺术班的老师不过二十出头的样子,染成黄棕色的短发很俏皮,矮而瘦,穿着牛仔裤和T恤衫像个大学生。这个班一共十名学生,陆陆续续到了九名。马晓远是第一个到的,其他人包括老师都迟到了。七点算是晚高峰,她怕堵车因此来得特别早,结果站在教室外干等了很长时间。好不容易等到老师来了,老师又坚持要等同学都到齐了才开始。到现在还有一位同学没到。

马晓远早早地找了个合适的位置坐下,架好画架,固定好画纸,在画纸的四个角落从10H涂到10B,然后将一支2B铅笔夹在手指间嗒嗒嗒地敲着木头画架,老师这才简单地做了自我介绍。

她叫崔莎,不是教他们的,是因为原本要教他们的老师生病了,校方才拜托她代两节课。说完这些她又等了等,等到离上课时间已经过去了半小时,那个同学也没有现身,崔莎便正式开始上课了。

第一堂课是画圆柱形和圆锥形石膏体,马晓远记得小学时的美术课画过这种东西。她按照老师教的握笔姿势,将铅笔捏在手里,专注地观察着石膏的线条和明暗,伸出铅笔认真地比着。

涂抹阴影的时候,在沙沙沙中她又有了那种奇怪的感觉。近几年她常感觉到有种空不见底又满溢得往外跑的东西,像是一脚踩空了往上浮。她像以前一样微微张开嘴,深吸了一口气吐了出来,慢慢地飘向那一堆灰白色的明暗。

当然她也不是听之任之的。最近半年她养成了疗愈的习惯,什么都要探寻一下是不是疗愈系的:新出的眼影口红还有奶油肌粉底的色号,某个韩国小奶狗暖男明星,坂本龙一,手机屏保,某个品牌的方便面(那玩意可真胖人啊),还有那些精美而老套、最终以全部被恶狠狠地涂上同一种颜色而告终的填色画。

马晓远看了也听了很多“被疗愈”的例子。那些照片和资料看起来像都市剧的相亲APP没有让她疗愈,认识的男人没能疗愈她,甚至连印度七日的“探索心灵疗愈之路”的课程,也没让她体会到一丝一毫的疗愈反而把事情弄得更糟糕了。

她习惯性地去联想和省察过去的“创伤”,就像那些导师教的那样。瘦小微驼的身材一闪而过,被人群围在中间的自己始终没有现身。她起劲而认真地在纸上画着圆柱体和圆锥体。沙沙沙……

第二堂课马晓远还是早到,即使她知道今天可能又要等很久,但迟到终归不是她能接受的,她从来不喜欢给别人落下什么话柄。

以前她做老师的时候便非常守时,几点上课、几点下课,甚至是开会、自习,哪怕是和学生的谈话她都一向准时。她的教案安排得恰到好处,即使出现几分钟的偏差也能立刻纠正过来。

她老公常常批评她小题大做,说她就跟她的姓一样,甚至说她应该改姓驴。其他老师对她的评价都是太过认真了,对学生是这样,对同事也是这样。

后来闹离婚,那女的占着理般不依不饶,满城风雨。大家自然都是站在她这边的,但也有不少人背后说不怪别人,因为她那认真就是较真,丁是丁卯是卯谁受得了。居然有些人趁机讲了些下流话,也未必是男同事讲出来的。领导找她谈话,微微弯着身子关切地看着她,眼神里带着一种悲悯,其实让她受不了的倒不是那悲悯,而是悲悯之外的东西。她就自己提出辞职了。她受不了那些人。也许真的是她的问题?

从马晓远的角度看过去,那个石膏像是很奇怪的。

这是我的一个学生的作品。崔莎说。

四分之一张脸大约有小桌的桌面那么大,靠着墙,台灯照在上面,眉毛和眼睑显得特别突出,眼球深陷。突出的眉骨、白擦擦的眼球,让马晓远觉得那个人既愤怒又悲怆,四分之一的愤怒和悲怆。她忍不住想,这个人的整张脸是什么样子。

给你们上课的老师病还没好,也不知道什么时候会好,校方拜托我继续代课。

他什么病?有个女人问。

应该是不要紧的病……那个老师很喜欢看书,可能就是因为书看得太多了才生病的,不像我,我可是一看书就头疼。

马晓远第一个笑了出来,说,我也是……

又有三三两两的同学跟着笑了起来。

现在还有人看书吗?崔莎说,又补充了一句,除了学生。然后她烦恼地说,真是麻烦,本来我的时间都安排好了,肯定是不能改的。那个老师不能来了,我得一直代下去了。所以——她看了看她们,用总结的语气说:课得改了。我看一下。下课的时候我告诉你们课改到什么时候。

她用一根铅笔虚虚地指着雕像。注意线条阴影。你们每个人看到的都是不一样的。

马晓远拿着铅笔盯着那雕塑左看右看,轻轻画了一笔然后又擦掉。

不要想!崔莎不知道什么时候走到她的身后。不要想那么多。想那么多干吗?她示意马晓远让开,然后在她的位置上坐了下来,看了那雕塑一眼,抬起手臂在画纸上快速地勾勒了起来。大胆地画,画错了可以擦掉。不要一直在那边想。有什么好想的?

教室的门开了,一个头发剪得短短的男人走了进来。教室里静了一下。

张旭。崔莎说。

那男人点点头,看了她们一眼,走到角落拿了一个画架和一张椅子,摆弄了一下,坐了下来。

你要不要坐到那边后面?你那个角落太偏,难度比较高。崔莎哧哧笑着。那个角度看起来可能就剩下一条线了。

马晓远和另外几个年纪偏大的女人也跟着笑了起来。

张旭瞥了一眼那雕塑。一条线也是一种角度。

哇哦。有个年轻一点的女人笑着轻呼一声。

不错嘛。崔莎也笑了起来。

张旭从洗得发白的牛仔裤裤袋里摸出半支铅笔,又从放在地上的黑色背包里拿出一个淡黄色细长的卷筒,从里面掏出一张纸来,摊在画板上。那张纸很快又卷了起来,离他不远的一个女人试探性地递了一卷胶带过去,他接了,咕哝了一声,一手将画纸按在画板上,用嘴撕下一段段胶带,粘了上去。

你们先画。崔莎说,我把一些基础知识简单地跟他讲一下,他上堂课没来。

我知道。张旭抬起头来简短地说。

崔莎停下了脚步,穿着牛仔裤的短短的腿往后收了收,穿着球鞋的脚在地上踮了踮,挑起眉毛看着他。你要不要简单自我介绍一下?

介绍什么?张旭皱着眉头困惑地看着崔莎。

我们第一堂课都聊过,就你没来。比如说你是做什么的。她笑着冲其他的学生做了一个鬼脸。

我?我是一个作家。

崔莎笑出声来。

哇哦。那个年轻一点的女人又轻呼一声。我还是第一次遇见一个作家。

张旭左右拉伸了一下脖子,又微微仰了仰头,说,很多人都会这么说。

这我倒是第一次听说。崔莎对着张旭挑了挑眉毛,戏谑地说,你都写过哪些书呢?

你都知道哪些作家呢?

快下课的时候崔莎又在教室里走了一圈,在张旭的身旁停了下来。

我说这个角度很难画吧。她的语气里带着一点胜利的意味,然后回到教室前方,看着大家说:因为老师排不过来,下下周和再后面一周的两堂课换到学校假期的那两个礼拜上。

马晓远等着其他同学说些什么,但他们都安安静静的。她又看看手机上的日历,那两天都已经安排好了:一天是和一个招商部的约好了会议,另一天是老同学的婚礼。招商部的会议是在下午五点,而且那些人的时间一向是说不准的,让她等上一个多小时也是常事,那她上课就会迟到。老同学的婚礼倒是可以考虑不去,虽然她希望参加这种人多的聚会,但心里总有一丝不去也好的想法。可是为什么她要在这种情况下不去?

没有其他的代课老师吗?她问。

没有什么?崔莎看着她。

代课老师。没有其他的了吗?马晓远微微提高声音。

没有了。就是没有了我才代你们的课的。

那两天我刚好都没有空……

崔莎沉吟了一会儿,说实在没有办法了。一个班上要以绝大多数同学的方便为考量。

马晓远也沉吟了一会儿。可以补课吗?我跟着其他班的上也行……

我们从没有这样安排的。

她觉得崔莎开始有些不客气起来。也许又是她“多心了”“太过于敏感了”。她想了想说,可是我那两天都没空……

你能安排一下吗?

教室里忽然特别安静。马晓远猛地发现“应该改姓驴的”又把自己弄成焦点了。她看着崔莎,其他同学的面庞和身影都在她的余光里,他们都是一个群体,散发着群体的气味,脚底生出了无形的根,牵连在一起。她是异端,“挑事儿的”,是要用石头打的。

我要以班上绝大多数同学的意见为准。崔莎放缓了语气,指着他们说。

但她本来是没有必要换的。一个男声从角落里传来。

她心里一紧,以为是在说她,仓皇地看过去。

是你先要换课的。张旭不客气地说。

好吧。那你打去校办公室问一下吧。崔莎说完紧紧抿起了嘴巴。

从停车场出来的时候马晓远看见张旭站在马路边,肩膀上的骨头凸起在洗得变形的发灰的白T恤衫下面。她对出现在她生活中的每一个适婚男人都会在心里做一个评判。这张旭看起来有些落魄,不修边幅,连T恤衫变形的领口都破了两处,又一副孤傲的架势,而且迟到和缺课是她最不能忍受的。“要么就不要做,要做就好好做。”这是她反复对她老公和她学生强调的。虽然他们都不再是她的了,但是如果可以,她还愿意再去叮嘱他们一遍。她不了解作家这一行,但毕竟不是什么牢靠的职业。他看起来潦倒,似乎朝不保夕,瘦骨嶙峋也是佐证。她很快就在心里排除了他。

他离马路比较远,看上去不像是要过马路的样子。她以为他会拿出烟来抽,但他只是发了一会儿呆,便飞快地走到马路对面去了,在路旁的公交车站停了下来,仿佛细脚伶仃的灰白色的鹭鸶,有点犹豫不决似的研究着站牌。马晓远从他面前开过,他没有看见她,他正认真地看着公交车来的方向。

作家。马晓远轻哼一声,忍不住笑了起来。

……

(全文见《青年文学》2021年第9期)