波兰作家斯坦尼斯瓦夫·莱姆:无法定义的越界者

2021年是斯坦尼斯瓦夫·莱姆诞辰一百周年,波兰政府将这一年定为“莱姆年”,以此纪念这位伟大的波兰科幻作家。莱姆于1921年生于利沃夫,早年攻读医学专业,曾在克拉科夫雅盖沃大学医学系深造,但医学并未成为他终生的志业,频繁的战乱和战后波兰特殊的政治境遇,使他的一生蒙上了东欧过去百年巨变的氤氲之气。他曾做过汽车技工、研究助理;上世纪五六十年代,他写作了一批高质量的科幻小说,它们在六七十年代陆续出版,奠定了他在欧洲科幻界和世界科幻史上重要而特殊的地位。约翰·厄普代克、萨尔曼·拉什迪都对莱姆推崇备至。《科幻小说史》作者亚当·罗伯茨在提及欧洲科幻小说时,毫无保留地做出这样的评判:战后最伟大的欧洲科幻作家当属波兰作家莱姆,这是一位决不妥协的欧洲作家,然而却赢得了国际性的声誉。

尽管如此,莱姆漫长的写作生涯远非“科幻”一词可以概括,他的创作远远超出了类型文学的边界。他曾写过关于人与机器关系的哲学论文、小说叙事的专门著作,除了对真实存在之书的评论,他还写过对不存在之书的评论,以及一本侦探小说、大量广播剧和剧本。其作品涉及的领域包括但不限于数学、物理学、人工智能、控制论、未来学、宇宙学、基因工程、博弈论、心理学、进化论等人类文明的诸多方面。作家曾自陈:“我对人类和宇宙的遥远未来充满了贪得无厌的好奇”,而他的作品极具说服力地显示出惊人的博学和思维的魅力,自然科学、哲学和文学相互交织,火花四溅,绽放出迷人光彩。

科学幻想:人类自身的镜像

莱姆在自传散文《机会与秩序》中讲过一段关于头盖骨的童年轶事。父亲是医生,早年曾开设诊所行医,莱姆从小便经常接触到人体的图像、模型,甚至真正的人体器官,头盖骨成为他童年时印象最深的“玩具”之一,他一度将其藏在身边,仔细观察、把玩这神奇的物件。后来,头盖骨还改头换面出现在他的作品《浴缸中找到的笔记本》里。那会不会就是作家生命中握在手心的第一颗实体星球?我们不得而知,但毫无疑问,莱姆后来确实创造出许多美丽的星球,它们闪耀着人类的想象力之光,像是大脑般精密、复杂,按照宇宙万物运行的逻辑完美而千真万确地运转,那也是作家心灵的外在显现。

星际旅行和宇宙探险是莱姆作品中最广为人知的题材。《索拉里斯星》先后被苏联导演塔科夫斯基和美国导演索德伯格改编为电影,是莱姆最负盛名的科幻小说。小说中的索拉里斯星是一个被蓝色大海完全覆盖的星球,现有的一切认知方式在这颗神秘的星球面前毫无解释之力,它具有看到人类内心深处的力量,并且能够将宇航员们脑中的世界物态化,变成身临其境的“现实”,人们深陷其中,逐渐滑向疯癫和死亡的边缘。

莱姆借人物之口对人类认识外星文明的可能性表达了悲观的态度:即便地球以外存在智慧生命,人类也无法辨认出它们。因为我们只能用已存在的知识去设想,而这限制了我们对于超出现有文明框架以外的世界的理解。

相比《索拉里斯星》,《无敌号》更为通俗易懂地传达了莱姆超越现有认知的尝试:对于机体内部的有机运转,如果换做以“智能”而不是“有机物”为标准,是否会超出原有“生命”与“非生命”的划分方式,从而发现外星球自身的奥秘,而不仅仅是试图延展、验证科学现有的边界?小说中的瑞吉斯3号星球荒芜一片,除了原始的海洋生物,并没有其他生物存在。主人公罗翰逐渐意识到,金属昆虫般的微晶体很可能是已消失的天琴星文明遗留下的非生命高智能存在。在微晶体智能制造的电磁波扰动下,人类大脑的记忆被洗掉,宇航员的思维能力退回到婴儿状态,人类制造出的核武器“独眼巨人”也摆脱了操控,大踏步朝着无垠的沙漠深处走去。

这似乎喻示着,除非我们抹去头脑中的所有认知,才可能用婴儿般的眼光去看待另外的世界。小说中构建的外星球景象显示出一种令人震撼的、真正难得一见的想象力。无论是索拉里斯星水晶球般变化万千、光怪陆离的“拟态群”,还是瑞吉斯3号上金属微晶体以聚合与离散的形态所形成的类似地球上暴风骤雨般的气象效果,都如此怪异而迷人。

莱姆的奇思妙想也对科学技术的发展提出了根本性的质疑:被电磁波洗脑的生命依然是值得尊重的个体,而拥有与人类理性截然不同的外星智能机器的生存逻辑又要如何安置?迥异于地球文明的外星文明,是否也暗示着,所谓“自然”与“人造”的区分已成为不可能之事?人类试图干预未知的平衡状态,是否忽视了事物作为整体的生存法则?以及人类在多大程度上已沦为技术的工具?最让科幻迷们大开眼界的,是莱姆用神秘的锥波动和微晶体智能等全新的智能形式,打破了艾萨克·阿西莫夫、阿瑟·克拉克等经典科幻作家设想外星生命时所基于的碳基生命基本假设。

星球既是大脑的外部显现,也是人类自我认知的镜像。罗翰(《无敌号》主角)在空寂的夜晚孤身一人被困在外星球的山谷中,恍惚和疲惫中,他终于完全放下了戒备,开始感受到这个被认为处处潜藏着危险的星球之美。微晶体云在夜空中变幻着队形,金属闪烁出瑰丽而奇诡的微光。此时,他忽然看到一个巨大的人形,震惊之余,他意识到那是他自己。飘浮在悬垂的云间虚空中的,正是人类自己的倒影。金属是空的,它被人言说。瑞吉斯3号的金属“建筑”并非人类以为的“城市”,而是历次交战中微晶体的残骸,人类用自身的暴力行为复现了残骸的来源。恰恰是被人类忽视的灌木般的金属丛林,才是非生命智能的栖息之地。人类是多么自以为是地通过对自身的认识来描述、理解世界,以至于稍稍超过这个边界就寸步难行。

拒绝成为“工蜂”

1946年,莱姆跟随父母从利沃夫搬到克拉科夫,学医的同时学习哲学、科学、控制论等。在当时的环境下,父亲无法继续开设私人诊所,莱姆为了增加收入开始写作。这期间写过关于大脑功能理论的科学论文、哲学论文、小说片段、诗歌和评论等。尽管自认为“不那么严肃”,但他从一开始就试图摆脱已有文学形态的影响,抱着“只要我不知道别人是怎么写的,就不会陷到窠臼中”的想法,宁愿闭门造车。

不过,这样的状态并未持续太久。及至五六十年代,莱姆进入创作的第二阶段,也是外界所公认的黄金时期。《索拉里斯星》《无敌号》《伊甸》《未来学大会》等都产自这一时期。美国科幻小说经由加拿大进入波兰,获得科幻文学爱好者的追捧,莱姆经常连夜阅读,再传给其他需要的人。也是在这一时期,他遇到了自己的代理人,他们为美国的科幻同人杂志撰写了许多批判性的文章,他也逐渐在科幻小说界确立了自己作为批评家的声望,尽管是以不受欢迎的否定者的姿态。莱姆和美国科幻界的关系一度非常紧张,他曾毫不客气地给出这样的结论:大多数同时代美国科幻小说家对于科学的无知,就像他们作品所表现出的令人憎恶的文学质量那样让人匪夷所思。

莱姆也面临一些英美科幻界的微辞,布赖恩·奥尔迪斯将他的作品称之为“上个时代的政治讽刺小说”。不过,值得怀疑的是,做出类似评判的研究者是否阅读过莱姆的大部分作品,或者哪怕只是其中最为重要的作品。此外,莱姆在小说中对于核战争和冷战的反讽,明显包含着50年代到70年代东欧与美国不同的政治立场,尽管是以自我反省和质疑的方式,但无疑还是刺到了美国科幻界的痛点。而莱姆言辞激烈的评论更是多次惹恼了美国的科幻作家。1976年,美国科幻学会取消了莱姆的荣誉会员资格。

莱姆本人不仅否认了自己早年作品的价值——认为其中一些是战后心态的产物,像是清理脓汁那样,他急于摆脱战争的重负,同时也为了不至于遗忘;晚年的莱姆对第二个阶段的创作也并不满意。今天看来,这些作品之所以广为流传,与“美式科幻”的对话与对接功不可没。莱姆擅长把握类型文学的“文体”,并乐于在写作中以“戏仿”的方式解构已成型之物。与此同时,他小说中更为繁复的,超出美式科幻的体式并不容易把握,其暗含的嘲讽甚至可能被误读为致敬。

这恐怕与莱姆对独创性所秉持的态度有关。莱姆认为包括美国科幻在内的早期科幻文学是非常有生命力的,凡尔纳、威尔等重要的经典作家之所以值得一读,是因为他们面对的是一个敞开的全新领域;而后继者则受限于已生成的标准和期待,屈尊俯就,被迫成为工蜂,将才华献身于制造重复的巢穴。如果说早年的科幻作家是国际象棋和跳棋的发明者,那么,后继者只是在既定棋盘上按照模式挪动棋子的棋手,图式被过度使用,作品空间严重缩水,创作逐渐成为无意义的重复劳动。

在莱姆看来,重复性的创作毫无意义,不仅如此,作为现代文明基石的知识生产,也已走向了自说自话的死胡同。不同领域的专家打着各种高深的旗号开会、争辩,生成智力烟火表演般的“结项报告”,这样的情景在莱姆笔下多次出现,绚丽的烟花散去,人们空手而归,一无所获,甚至还失去了什么。对莱姆来说,知识本身就是建筑在人类想象力基础之上的某种“虚构”,他也因此致力于打破各种边界,不仅是文学内部不同文体之间的边界,也包括文学自身的边界。“虚构”成为越界活动的最佳利器。

科学与文学:何处是想象的边界?

“第三个时期,我写那本不存在的书的评论的时候,我已经离开了故地,重新开辟一个新的领地。”这就是《完美的真空》,一部关于子虚乌有之书的评论集,作者不无调侃地将其称为“思维操练”。其中一些曾经发表在1978年的《纽约客》上,许多文学爱好者和历史学家甚至信以为真,试图找到这些评论中提到的作品。《鲁滨逊家族》是对一本虚构的当代《鲁滨逊漂流记》的评论,这部书的情节和作者的评论方式都不可避免地将我们引向唐纳德·巴塞尔姆《白雪公主》等后现代实验之作,经典文学中的正面人物被放置在现代语境中,剥除宗教和童话的背景,变成心理学等当代文明阐释框架中欲望的囚徒。《请你来写》则将我们引向了卡尔维诺等作家所做的文本拼贴实验,文中评论的这部文学巨著由空白页面和伟大的小说片段构成,读者可按照自己的意愿重新排列。《恕不伺候》通过虚构之书与图灵的人工智能理论进行对话,探讨了自由意志在技术时代如何重新定义的问题。《新宇宙论》虚构了一位诺贝尔奖得主的言说,基于对费米悖论的分析,提出了令人震惊的宇宙模型:宇宙是一个游戏。

事实上,莱姆的大部分小说都无法用类型文学来概括。《机器人大师》被当做童话和寓言故事,却完全不是寻常的儿童读物。作者以烟波浩渺的洪荒宇宙为尺度,在奇特的时空背景下展开怪诞的想象,两位主人公穷极一切的追问与实验,提出了超越“地球逻辑”和“人类中心主义”的诸多终极问题,令人叹为观止。创作于1948年,1955年才获发表的《变形医院》被德国批评家认为是托马斯·曼《魔山》的后续。只不过那隐藏在地平线之下的寓言,像是隐约不可见的微暗的闪电,在莱姆笔下已成为地狱的最后一圈。这也是对于“西方的没落”最为极端化的表达。研究者也将莱姆的寓言风格与卡夫卡进行比较,幽默而带有阴郁气息的讽刺,相对封闭的结构和强烈的隐喻性,确实能够概括莱姆部分作品的风格。至于莱姆本人,则认为他所擅长的讽刺方式更接近于斯威夫特和伏尔泰。

莱姆的许多作品都应放在20世纪战后世界文学的图谱下进行解读。《其主之声》和《索拉里斯星》的架构方式和精神气质让人联想德国作家穆齐尔《没有个性的人》和黑塞的《玻璃球游戏》。小说围绕探究宇宙空间的恒星“代码”或未知星球的奥秘展开叙事,星际探险或爱情故事的表象之下,是人们繁复的规划,和由此生成的汗牛充栋的知识。作者描绘未知之物如此玄奥,又建筑在具体的细节之上,其致密和完美程度堪称另一个“平行行动”。对于宏大的抽象体系的设想,对于宇宙万物的理解,对自然原则的把握和哲学思考以及与之相对的,人类社会运行的外部法则,一整套官僚的体制,和融合了人们天赋、猜忌、为利益而竞争不休的弱点,在作者笔下如此清晰而令人信服地得到呈现。莱姆试图用小说的形式来探讨人类的处境和根本的哲学问题,通过人物话语和或虚构、或实存的历史话语反思了所在时代知识的局限性。

而《完美的真空》开篇就提到了博尔赫斯,这部作品确实可以划入博尔赫斯《皮埃尔·梅纳德》、纳博科夫《微暗的火》、卡尔维诺《寒冬夜行人》这样的谱系。它们以互文的方式伪装起自身,同时打破了互文的边界,莱姆对此得心应手,乐此不疲,将其演绎到了极致。

此外,《索拉里斯星》《其主之声》《未来学大会》等小说所探讨的核心问题:知识生产的过剩与自相矛盾、理论与实践的互相制约、对于核战争和人口爆炸的忧惧,在技术化的时代如何找到整体的秩序,都不仅仅是科幻作家的主题,也是同时代作家和知识分子普遍关心的重要议题。

尽管飞速前进的科学前沿常常超出科幻小说家的臆想和推测,作家要经得住科学的追问并不容易。作为一个未来学家,莱姆在小说中写道:未来学像苍蝇一样大量繁殖,像苍蝇般无脑乱撞,撞上的几率就是随机。但莱姆的作品所体现出的试图整合已有知识的努力及强悍的思辨性让他成为了一个真正的“未来学家”。

“虚构”与精神的渊薮

二战期间,莱姆一家人曾通过虚假文件避免了作为犹太人的命运,这似乎是“虚构”对于命运的第一次奖赏。莱姆在《机会与秩序》中回忆说,事实上早在那之前,他读中学时,就沉迷于制作各种并不存在的证明,在地图上编织不存在的地名,这难道是出于对凛冬将至的某种预感?

莱姆经历过不同时期的波兰,贫穷但独立的战前时期,德占时期,苏联时期,也经历了截然不同的社会形态。在莱姆看来,世界平静与和谐的表象之下,暗流涌动从未停止,毁灭性的力量随时可能爆发。战争中,他利用职务之便为反抗德军的组织偷过枪支,并违反务必步行送达的规定,擅自乘坐电车,又在上车时遇到了附属德国占领军的乌克兰警察(这经历也被写进了小说,《无敌号》主人公罗翰孤身一人搜救遇难队员,为了不惊动山谷里的微晶体智能,他必须丢弃越野车等辎重,步行潜入)尽管最终有惊无险,但这是胆大妄为,还是有勇无谋,或是命运女神的灵光显现?莱姆认为,那些日子粉碎并引爆了以前在文学中有效的所有叙事惯例,在大屠杀的阴影之下,想通过文学技巧来表达人类生活的深不可测是徒劳的,人们过往那种试图以对事物的精细到摩尔、分子级别的描述去实现描摹完整图景的方式已经行不通了。在极端情境下,人们由于承受了巨大的压力,也因此失去了预测力与判断力。这或许可以在一定程度上解释莱姆为何尤其看重事物存在的整体性。他用“机体”的发育来描述作品诞生的过程;控制论诞生之初,莱姆便撰文声称它很可能改变整个文明的进程,而不是某种技术的进步。

谈及犹太人的身份,莱姆坦承,在犹太人遭受德军屠杀之前,他从未意识到自己是个犹太人。正如他在小说中所说,人们制造了人为的差别,并以同情、想象之名划分出不同的群体,实际上促进了伪融合与伪移情的产生,“我永远无法克服人与人之间的距离”。很难说莱姆对于外星智能的想象是否与他对于种族划分的理解有关。但他的确说过,科幻小说,应当面对的是人类作为全部物种中的一种,而不是唯一的物种,否则无非是在人类中心主义制造的牢笼里打转。而穆齐尔、黑塞等人对于现代文明的反思,都和20世纪欧洲的战争带给知识分子的冲击存在隐秘的关联。陀思妥耶夫斯基是莱姆最推崇的作家之一,这或许也能为我们理解他难以把握的创作提供一些灵感。

莱姆在《机会与秩序》中委婉地提及少年时曾做过的IQ测试,他得到了180分,被认为是南波兰最聪明的头脑。无论这回忆是否可靠,他都绝对是一位高智商的作家。全面认识莱姆,可能需要一个强大的团队,而莱姆本人就是控制学专家。正如彼得·斯沃斯基所说:“莱姆的作品,无疑进入了哲学和科学思考的核心……涵盖了人类科学艺术的各个领域,要批判性地进入他的假设世界,需要和莱姆一样博学才行。……这一富有的困境可以部分解释为什么至今几乎仍没有学者能够系统地解析他的概念框架。”

不过,话说回来,如果真的有这样一场聚会,莱姆在小说中反复描述过的场景是否会重演?不同领域的专家各执己见,人们陷入话语的牢笼,最终无法把握作为一个整体的莱姆。

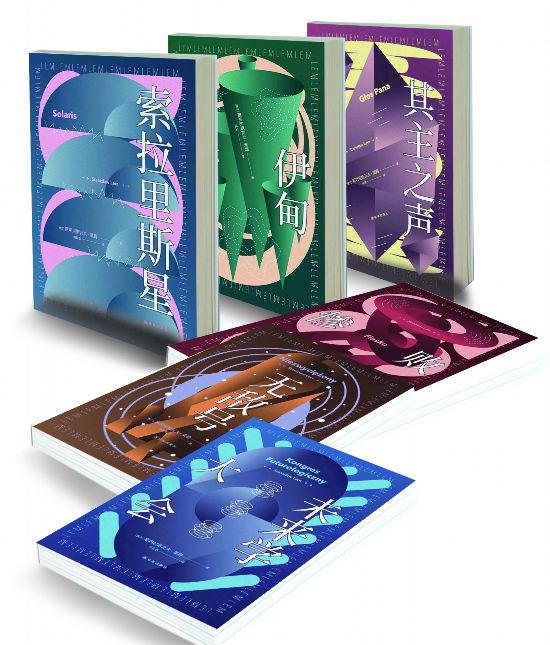

尽管莱姆被公认为是波兰20世纪最负盛名的科幻作家,作品被译成五十余种文字,在爱好科幻的地球人中享有极高的声誉,但不可否认的是,除了由于两部电影而声名大噪的《索拉里斯星》,绝大多数莱姆的作品依然缺少完备的译介。莱姆作品中大量的专业名词以及中后期作品中戏仿、拼贴、反讽的繁复修辞与无所不用其极的语言实验,对译者提出了极高的要求。此次莱姆作品的引进,除《机器人大师》是由波兰语专家毛蕊直接由波兰语翻译,其余科幻小说和即将出版的《技术大全》,都是从英译本转译而来。即便在英文世界,莱姆的多数作品也是由法语、德语等其他语言的译本转译为英文。1964年出版的《技术大全》,直到2014年才由一位莱姆的忠实读者译成英文。莱姆对于他能够阅读的大多数译本,包括俄文译本在内,都不满意。即便如此,他的作品仍然势不可挡地成为科幻中的科幻,难以匹敌、无可置疑的经典,这充分说明了其质地与内核具备穿越巴比伦之塔的魅力。

此次莱姆作品在中文世界的较大规模亮相,让人对波兰这个文学大国刮目相看。套用莱姆的表达——我们眼中的“世界文学”恐怕还局限在极其有限的范围。鉴于相关领域译介的匮乏,还远远谈不上真正了解这位无法定义的作家。期待更多更完善的译介,让中国读者能够认识莱姆的全貌。