汉语诗歌节奏的多层性与“集群”问题 ——新诗节奏三层次理论论述之一

内容提要:在过去关于新诗节奏的讨论中,一般将“节奏”视作一个同质性的单一现象,且往往将其与“格律”等同视之,造成了概念间的错位对接和认知的混乱。我们认为,节奏并不是“一个”均质的事物,而是“一群”相互关联的语言现象,而且应该分层次地讨论,即“格律-韵律-节奏”三个层次。明了节奏的“集群”特性有利于认识汉语诗歌节奏的快慢、起伏、轻重等精微的具体特征,也有利于我们观察诗歌节奏体系中多重因素的相互作用。区分节奏的层级性则便于观察“格律”与“节奏”的互动,以及它们在诗歌发展历史中的不同关系,在此基础上深入地理解旧诗格律对于语法、词汇的主导乃至扭曲,也明了新诗变革为何废弃“格律”而改用现代汉语:严密的语法结构、自然的措词往往与传统的格律体式不相容。新诗虽无“格律”,却广泛地存在着“非格律的韵律”,在韵律与语法上依然可以部分地承续传统。

关键词:节奏 格律 非格律韵律 三层次理论

引 言

研习中国现代诗论的学者大都了解,自“五四”以来,关于新诗的理论论述特别繁多,尤其以有关新诗形式和节奏的讨论为甚。其原因也不难理解:由于新诗变革废除了传统诗歌的格律体式,语言也从文言变成了现代白话,形式上急剧的变革导致新诗本身的“合法性”变成了可疑的问题,尤其是新诗有没有节奏的问题,成了争议纷纭的难题,引得众多作家、学者参与讨论,参与者远远超出诗人与诗歌批评家的范围,包括小说家(如沈从文)、翻译家(如罗念生)、英美文学研究者(如吴宓、叶公超)、古典文学研究专家(如郭绍虞、陈世骧)、文学理论家(如朱光潜、宗白华)、语言学家(如王力)等,形成了数量庞大的理论文本,至于诗人与诗歌批评家的相关论述就更不必一一罗列了。新诗的奠基者胡适1930年代回顾说:“文学革命在海外发难的时候,我们早已看出白话散文和白话小说都不难得着承认,最难的大概是新诗,所以我们当时认定建立新诗的唯一方法是要鼓励大家起来用白话做新诗……于是新诗的理论也就特别多了。”1沈从文则说:“新诗既毫无拘束,十分自由,一切散文分行写出几几乎全可以称为诗,作者鱼龙百状,作品好的好,坏的坏,新诗自然便成为‘天才努力’与‘好事者游戏’共通的尾闾。过不久,新诗的当然厄运来了。多数新人对于新诗的宽容,使新诗价值受了贬谪,成就受了连累;更多数的读者,对新诗有点失望,有点怀疑了。”2可见,新诗诗体理论的特别繁多与新诗本身的“合法性”争执有不小的关系。

在节奏理论上,1920年代有胡适等人的“自然音节”说,郭沫若的“内在韵律”说,闻一多、饶孟侃等人的新诗“格律”理论。到了1930年代,不少学者意识到有必要超出新诗的范围,思考普遍意义上的“节奏”(或者“音节”“节律”)到底是什么,由此反思新诗在形式上所走的道路。参与此轮讨论的有梁宗岱、朱光潜、沈从文、叶公超、罗念生、孙大雨等,争论颇为热闹,成为当时北京文学沙龙的核心议题,3由此也进一步产生了朱光潜的《诗论》等深入的论述。但是,这些争论却也和1920年代的争论类似,人各一词,很少有公认的结论,有的人认为节奏是声音的轻重起伏,有的人则认为节奏在于顿的安排,还有人则认为在于节奏单位时长的均衡,后来1950年代关于新诗形式的大讨论也如此。罗念生回忆到:“我当时觉得各人的讨论都不接头,你说你的节奏我说我的节律……这种不接头的现象到如今依然存在。”4罗念生虽然没有深入地阐述为何会出现这种歧异和错位,不过,作为当年争论的参与者,他已经直觉地感受到这些讨论中存在一种概念的“错位对接”问题。回顾这些争论,可以发现一种“盲人摸象”现象:摸到鼻子的说象是杆子,摸到肚子的说象是瓮,摸到尾巴的说象是绳子,如是等等,每一个人既不全对,也不完全错,相互之间的观点却很难沟通,或者很难找到共同的讨论基点。至于为什么会产生那么大的分歧,却很少得到反思。孙大雨也意识到这个问题:“‘五四’以来每有人讲到诗歌艺术,总要提起节奏;不过节奏到底是怎么一回事,却总是依稀隐约,囫囵吞枣,或‘王顾左右而言它’,仿佛大家都知道得十分清楚,毋须多费笔墨加以说明似的。不过对于‘节奏’一词底涵义,可以说始终是一个闷葫芦。”5

这个“闷葫芦”自然是不易解开的,其中的症结之一在于如何找到一个讨论的基础,让大家的争论可以“接头”,如同罗念生所意识到的,“必得先有一种共同的术语”6。但问题不仅在于“术语”的使用,更在于背后的“节奏”意识如何相互沟通。盲人摸象的比方其实背后存在着一个假设,即大家摸到的“象”部位虽不同,但终归属于一个东西,即“节奏”终归是一个同质性的对“象”。但是,当我们重新审视过去有关节奏的争执,却难免产生如下疑问:这些各自摸到的“象”真的属于“一个”东西吗?会不会是“一群”东西而被我们误以为是“一个”?为了解答这些问题,我们过去几年做了一些概念的重新辨析工作,首先是提出“非格律韵律”概念,意在区别“格律”与“韵律”。自由诗虽然废除了“格律”,却不意味着它没有韵律,自由诗中广泛存在着“非格律韵律”,其特征主要是种种语言因素的重复与对称,不过其模式与结构是流动、不固定的。7其次是初步提出了“节奏—韵律—格律”三层次理论,进一步把“节奏”与“韵律”“格律”区别开来,提出节奏是“一群”现象,而不是一个单一本质的现象,人们过去所凝练出的种种均齐的节奏模式的构想其实大都是关于“格律”的想象。8因此,前面所说的认知歧义产生的原因主要在于误把“格律”当成“节奏”,以此来衡量新诗,不仅很难在新诗中找到他们期待的那种“格律”,其实也难以对灵活多变的新诗节奏进行有效分析。“节奏”“格律”的浑然不分也产生了很大的认知混乱。9

不过,那篇文章的讨论仅从卞之琳的诗歌与诗论引申开去,还没有就新诗的一般情况展开论述,也没有讨论有关节奏的分层以及“集群”式的本质的观察,究竟能否适用于古典诗歌,是否有助于我们重新认识古典诗歌节奏的精微处?之所以涉入古典诗歌领域,是因为节奏是人类语言认知与诗歌欣赏的基本面向,不存在一种只适用于新诗却不太适用于旧诗的节奏理论,如果说一种有关新诗的节奏理论在某种意义上能够成立的话,那么它或多或少也应有助于人们观察古典诗歌的节奏,也应有利于比较新诗与旧诗的同与异。这就是为什么新诗节奏理论必须坚持“比较诗学”视野的原因,实际上闻一多、郭沫若、朱光潜、王力等学者在建构其节奏理论时,也是带着古今对比、中西汇通的方法的。基于这些光辉的前例,我们也尝试把理论视野延伸到古典诗歌中去,看看是否能发现一些被过去的节奏理论所忽略的面向,然后再来思索新诗节奏的多层次与“集群”问题。

一、“格律”“韵律”“节奏”的区别以及关系

如果要让有关节奏的各种认知与争执能够相互“接头”并产生有效的对话,那么我们首先要明确一个广义的“节奏”概念,再以此为基础观察现代诗论中的种种“节奏”定义究竟细化了这个广义概念的哪个方面。卞之琳在考虑自由诗的节奏时,就曾提过“广义的节奏”问题,哪怕是不讲“旋律”的诗也存在“广义的节奏”。10可惜的是,他并没有就此展开详细论述。从逻辑上说。外延越宽则内涵越简单,定义的限制也越少。那么,把“时长”的整饬与均衡、语言的同一性、复现结构诸项内涵上的限制去掉之后,“广义的节奏”概念还剩下什么呢?会不会变成一个空洞虚无的伪概念?在我们看来,广义的节奏概念依然可以有它的核心属性,即时间。强调节奏作为“语言的时间性”的本质不仅有利于我们理解和欣赏新诗的音律,也有利重新观察旧诗的音律。诗歌就其本质而言是一种语言艺术,和音乐类似,它的基本面向就是时间性。因此,广义的“节奏”概念应该指涉语言中的一切时间性的因素。关于诗歌的本质,布罗茨基有一个著名的判断:“歌,说到底,是重构的时间。”11在这个过程中,节奏所起的作用是至关重要的。帕斯在其讨论韵律的文章中指出,节奏从哲学上来说其实是人对于时间性的一种“经验性直观”。在帕斯看来,节奏的根本作用在于“对时间原型(archetypal time)的再创造”。12韵律学家格罗斯等人认为,“正是节奏(rhythm)赋予时间一个有意义的定义,赋予时间一种形式”。13 可以说,节奏的本质就是对“时间”的赋形。而韵律学家哈特曼则这样给“节奏”(rhythm)定义:“诗歌中的节奏,指的是语言元素在时间中的分布特征。”14这里的语言元素可以指某些音质、音调、音节、词、词组、句法等,因此,就这一定义而言,“所有语言都是有节奏的”。15 在此基础上,他把“韵律”(prosody,又可译为“作诗法”)定义为“诗人用来操控读者对于诗歌的时间体验的方法,尤其是操控读者对这种体验的注意力”。16 总之,诗歌中的节奏之本质,就在于重新创造一种新的时间感受,使其摆脱散文语言中那种无意识的,直线前进的时间感。

当然,从这个视角来看,“韵律”以及更严格的“格律”当然也是一种对时间的“赋形”,自然也起到了操控读者的“时间感”的作用,而且,就强度和接受度来说,它们(尤其是格律)还是效果最为显著,也最为常用的方式。但是,之所以要单独地去谈论“节奏”,甚至谈论“格律”“韵律”以外的“节奏”因素,是因为语言的时间性并不限于后二者,它有更鲜活、灵动,也更微妙的面向。它所包含的抑扬顿挫、起承转合、高低快慢、强烈和微弱、行进与歇止,乃至具体的音质和特定的声响效果,对于诗歌声音与意义传达有关键的作用。就如帕斯所言:“格律(meter)是种趋向于与语言分离的度量方式(measure),而节奏(rhythm)从不脱离语言(speech),因为它就是语言本身。格律是方法,是规矩;而节奏,则是具体的时间性(temporality)。”17“节奏(rhythm)从来不单独存在,它不是度量方式,而是有特性的、具体的内容,一切言语节奏本身就包含着形象,并且或现实或潜在地构成一个完整的诗意表达。”18 实际上,我国古人已经很清楚地认识到“节奏”所描述的声音之丰富与多变,唐孔颖达在《礼记•乐记》中这样给“节奏”作“疏”:“节奏,谓或作或止,作则奏之,止则节之。言声音之内,或曲或直,或繁或瘠,或廉或肉,或节或奏,随分而作,以会其宜。”19 可见,“节奏”原本就有非常具象化的含义,不仅有停顿和行进的含义(这是过去很多学者都承认的),还有“曲”“直”“繁”“瘠”等鲜活灵动的姿态。这是节奏体系中最为细微的层面,不仅是诗人创作时需要“随分而作”、因地制宜的细节,也是节奏研究中必须细察的对象,差之毫厘则谬以千里。因此,我们可以把节奏视作是具体的时间性的成形。过去我们已就诗歌中的“格律”“韵律”分别作了定义,把“节奏”定义加进来,就有:

格律是指语言元素在时间中固定的、周期性的重复。

韵律是指语言元素在时间中的有规律的重复。

节奏是指语言元素在时间中的具体分布特征。

就概念外延的宽狭而言,不妨以三个同心圆的方式来图示三者的关系:

其次,节奏与韵律、格律之间的区别不仅在于外延的宽狭,也在于内涵上的差异。这一点,不少西方理论家和诗人都认识到了。韵律学家巴菲尔德(Owen Barfield)认为:“节奏不是格律,它不是格律的别名,而是比格律更为微妙的东西。节奏是在潜在的规律性之上不断变动的东西,而格律是不变的。”20换言之,格律是用来约束诗歌节奏的固定的规范,而节奏自身却是不断变化的面向(即便在格律诗中也是如此)。哈特曼将这两者的关系定义为一种“抽象原则”(abstraction)和“实际成型”(actuality)之间的关系。21换言之,即便以同一格律体式写的作品,其具体的节奏也有细微的差别。朱光潜《诗论》也触及这种微妙的关系,他指出:李白与周邦彦的两首《忆秦娥》,“虽然用同一调子,节奏并不一样”,又说:“陶潜和谢灵运都用五古……他们的节奏都相同吗?”22可惜的是,朱光潜并没有具体分析两者的节奏是如何不同的,以及为何会不同。

就大部分情况而言,每种语言中的“格律”往往会选择一到两种因素来规约其节奏,以造成整饬的效果,比如古希腊诗歌是用音节的长短,英语诗歌侧重轻重音,汉语古典诗歌则主要依赖音节数量或者时长(duration),具体体现为顿(或音组、音步)的周期性安排,这一点过去朱光潜、王力、孙大雨等都有深入的研究,此不敷述。但问题在于,“格律”体式只规约了节奏各元素中它们最看重的那部分元素(如英诗的轻重音、法诗中的音节数、古典汉诗中的顿逗等),却没有规约其他元素的使用(比如复沓、谐音的使用,语言中重复因素的多与寡,某些具体音质的使用,诗句的语法关系,语义上的暗示等),因此,不要说使用同一格律体式的不同作品之间有差异,甚至同一诗作中的不同诗句的节奏也有微妙的差别。

对于格律规范之下的节奏的具体差异问题,治古典文学者也不是对此毫无感知。比如,陈世骧就较早地对此展开过系统论述——所谓系统论述,即不仅能够观察到某些现象,而且也构建相应的理论体系与分析方法来进一步认识它们。他直陈其方法论:“我们的兴趣不在把文类的条律标出来做权威以责成文艺作品来照条律合格;相反地,我们要看一首作品,在守着条律的约束之下,还能怎么样显现其本身独体的特色……”23 对于他而言,形式(form)“绝不只是外形的韵脚句数,而更是指诗里的一切意象、音调和其他各部相关,繁复配合而成的一种有机的结构(organic structure),作为全诗之整个表情的功能”。24 陈世骧所认识的诗歌节奏,可以称为“有机的节奏”,与前文讨论的帕斯的节奏理念不谋而合,盖两人同处美国,且时代亦相近。在具体的形式分析中,他特意提出“时间”与“律度”(scansion)在诗歌中的“示意作用”作为基本的分析手段,来细察诗歌中微妙的节奏变化和细节:“诗中的时间感是最能动人的,但其动人的力量,在于时间暗示的流动;又因为时间可说是藏在人生一切事物的背后而推动的,所以在诗中也可说越是蕴蓄在事物之中越好。”25 诗中的律度与时间是相互定义的,时间感短则律度急促明快,时间感悠长则律度舒缓。26比如,他列举了两首五律,其平仄几乎一模一样,节奏与时间感却大有区别。

春眠不觉晓,

处处闻啼鸟。

夜来风雨声,

花落知多少。

——孟浩然《春晓》

荒凉野店绝,

迢递人烟远。

苍苍古木中,

多是隋家苑。

——刘长卿《茱萸湾北答崔戴华问》

他观察到,由于第一首诗第一句末的“晓”和后面的“鸟”“少”入韵,而第二首的“绝”字和后面的“远”“苑”不押韵且声音相差较远,因此节奏产生了较大差异:“中国韵文可说以一韵脚为一单位,韵脚多,单位就短,自然节奏也就快起来。所以《春晓》可说四行中容纳三个单位,故紧凑;而另首《答问》,四行只有两个单位,乃从容;自然《春晓》节奏就快多了。”27他还做了一个有趣的对比实验,即把第二首的第一句“荒凉野店绝”改成也押韵的“荒凉野店晚”。这样一改,节奏与情调就大有区别了,相比之下更为紧快,破坏了原作那种“悠然怀古,地远时长”的舒缓节奏与时间感,因而其“示意作用”也就失败了。28影响节奏的速度和诗歌之“情意”的不仅有韵脚的多与寡,还有声调模式的乃至字词的重复密度。就一般情况而言,重复模式越是单一,重复的元素越是密集,往往会对节奏起到加速的作用,有时也起到强度的加强的作用。比如郭沫若《天狗》:“我是月的光, / 我是日的光,/我是一切星球的光,/ 我是X光线的光,/ 我是全宇宙的Energy的总量!”北岛的《回答》:“我不相信天是蓝的,/ 我不相信雷的回声:/ 我不相信梦是假的,/ 我不相信死无报应。”这些诗句显然都要比一般的诗句更快,强度也更强。再回来看旧诗中的情况,比如王维的《杂诗》:

君自故乡来,

应知故乡事。

来日绮窗前,

寒梅著花未?

一般注者以为此诗写得太冲淡闲逸了,故乡来人,不问亲友只问梅花。然而,这只是从诗歌文字的表面意思得出的结论,陈世骧却从诗中的节奏与声情中读出弦外之音,他观察到前两句和后两句之间平仄完全一样,这一点“在绝句中可谓惊人的现象”,“我们觉得它因节奏特别重复,而语气加快,并且用字多重复,更显情急,绝不是万事不挂心的样子”29。可见,诗歌的节奏绝不只是单纯的声响问题,它还涉及对诗歌情意乃至主题的理解,陈世骧在他的诗歌解读中突出一种从“声情”入手进入到诗歌的“有机整体”的读法,可谓独到。

正是从这种“声情”入手的读法中,陈世骧认识到,旧诗的顿逗规律在具体作品中经常有变化的情况,并非过去学者所设想的那般“齐整”,这也与“节奏”作为一种“时间体验”的本质密切相关。比如李商隐著名的《锦瑟》的末二句:“此情可待成追忆,只是当时已惘然。”此诗的主题尽管聚讼纷纭,悼亡、自伤或者政治失意之说皆有,但是陈世骧却敏锐地注意到其中的“时间”意识与时间的“示意作用”。首联“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年”即已暗示时间之无定与运命之“无端”,尾联则呼应了这种时间感。陈世骧指出了其中的“待”和“已”字暗示的时间意识。“待”意味着将来,而“已”意味着过去,“因而于将来之‘待’意味越觉无尽的悠长;而对过去之‘当时’,又更觉其流变之速,而长留一个永久‘已惘然’之恨”。因此在节奏的速度与停顿上,末句也和平常诗句有所不同。按机械的七言节奏是“只是当时|已惘然。”但是按照句子的语法、意义以及声音的“有机结构”所暗示的节奏与声情,却应该在“已”而不是“时”后加长加重,即“只是当时已——惘然”,才能更为突出“当时”的“时”之飞快流逝而明了“已”所暗示的“惘然”和颠倒。30这个例子有力地触及到诗歌节奏的本质,因为前文提过,节奏就本质而言就是对时间的赋形,是一种“时间体验”。这首诗恰好又触及到“时间”这个主题——确切地说,不是抽离的“主题”,是“时间”本身的“在场”——因此其节奏对应的时间感尤其鲜明、强烈。换言之,在这首诗中,“时间”既是诗歌书写的对象,又通过语言的节奏在诗中“出场”,因此可以称为古典诗歌中“重构时间”艺术的伟大典范。

陈世骧文中所论的节奏的具体性差异的情况,此处不再例举。这里还想补充两首“非典型”的旧诗来进一步明了“节奏”问题的复杂性。我们知道,虽然自六朝以来五、七言诗就已经占据绝对的主导地位,但是写歌行、乐府等体的诗人也不在少数。很多作品从现代的视角看,其实可以称为旧诗中的“自由诗”或者“半自由诗”。比如陈子昂《登幽州台歌》就是一个典范。可以看到,哪怕没有规整“格律”的存在,诗之节奏也有其独特的“声情”。

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

过去很多诗人、学者(如艾青)盛赞其不押韵也不整齐,仍有独特的韵味。此诗的立意与主题其实源自屈原《远游篇》:“惟天地之无穷兮,哀人生之长勤。往者余弗及兮,来者吾不闻。”有学者甚至怀疑此诗非陈子昂本人所作。31然而,这并不影响此诗本身的价值。值得注意的是,它的节奏与声情与一般五言诗大有区别,这正是其妙处所在。其实这首诗完全可以改写成五言,删去第二联两个虚词,变成:

前不见古人,后不见来者。

念天地悠悠,独怆然涕下。

然而,这样一改,虽然节奏上是变得整齐了,但是声情与韵味却差远了。首二句的“前”与“后”主要不是指空间,而是指时间,云人处于浩瀚宇宙与漫长历史中,却孑然一身,暗示的是一种漫长辽远的时间感,显然在节奏上宜悠缓而不宜紧快,而我们的改句删去“之”与“而”,恰好变得紧快了。在音乐上,增减一个音调往往会导致整个乐句调式的变化。在诗歌中也是如此,“之”与“而”并非可有可无的点缀,而是诗歌之节奏与声情的必要成分。“念天地之悠悠,独怆然而涕下”虽然每句只有六言,但是其节奏单位却有四个,即“念| 天地| 之|悠悠,独| 怆然| 而| 涕下”不仅较五言为多,甚至也多于七言常见的“2+2+3”调式的三个单位,这种曲折悠长的节奏,吟讽之下,更觉宇宙之浩渺和历史之漫长,对照下独显一己存在之孤独。与五、七言相比,此诗反而更接近楚辞的节奏感,比如“路漫漫|其|修远|兮,吾将|上下|而|求索”(《楚辞•离骚》);“与|天地|兮|同寿,与|日月|兮|齐光”(《楚辞•九章•涉江》)。无怪乎,在表达天地无穷时间浩渺时,两者虽隔千年,却使用了相似的节奏方式。

当然,节奏的速度、强度以及“示意作用”产生的方式多种多样,并非长句的节奏就一定悠缓,短句就一定紧快。它具体的效应还要看诗句的具体情境、诗句语法与节奏单位的构成,以及不同的词与词、句与句之间的关系。比如李白著名的《将进酒》开首四句:

君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

这首千古传颂的作品其实在节奏与时间的“示意作用”上其实也有独到的成就。“君不见黄河之水天上来”这样的十言长句其实由七言句“黄河之水天上来”加上三字衍生而来。虽然“君不见”从语义上来说几乎是可有可无的,但是它对于诗歌的声情与诗意却有微妙的作用。“黄河之水天上来”是诗人的出奇之想,并非实景,但是加上“君不见”变成一个超长诗句之后,不仅显出黄河之“长”,更是显出其奔流之“速”。因为两句在语法上实为一个整句,读的时候自然也应一气呵成,再加上首句本来就长,就进一步加快了节奏的速度,咏歌之下给人一种视觉上身临其境的直接性和压迫感。而第二联“君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”同样也如此,“朝如青丝暮成雪”是诗人的超现实想象,也是时间的之无情流逝的象征。在诗句如此急促的节奏之下,显出“时不我待”的迫切,此中显然蕴含着诗人的时间焦虑。32虽然“河流”从古至今都是时间消逝的象征,但是李白这首诗通过强有力的节奏打上了他个人的鲜明烙印:一方面是时间流逝之无情,另一面是“天生我才”的豪迈与壮阔,仿佛矛盾的两极,不停地推动诗歌的节奏与情绪走向高潮,最后达致“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁”这样一个接近于古希腊酒神精神的狂欢景象。可见,此诗表面上看上去是在写恣意纵酒及时行乐,实则深含一种对抗时间与运命的悲剧英雄意识,抵抗无法逆转的“万古愁”。它与《锦瑟》一诗同样面对的是“时间”这个问题,却不像后者那样低回辗转九曲回肠,反而古希腊悲剧中的英雄那样,有一种面对悲剧事件的雄伟气概。它以其宏伟与“速度”对抗时间之无情消逝,成为另一种“重构时间”艺术的杰出典范。

上面这些例子当然只是旧诗节奏复杂性的冰山一角,但它们足以表明在旧诗中,“格律”体式与具体的“节奏”不是一回事,前者是诗歌形式的基本框架和规范,是一种“抽象”,而后者是具体的实现。一方面,即便在同一格律体式下的不同作品中,节奏的速度、强度,停顿与行进的方式,声音的抑扬也有微妙却重要的区别,其中所包含的情意自然也有区别。另一方面,古代诗歌中也存在不少越出整齐格律体式的“半自由诗”,它们在节奏上异于一般格律诗之处不仅没有成为缺陷,反而更加强了节奏的个性与特色,与诗歌的情感和意识产生微妙的有机关联。后文会谈到,这条理路也正是现代自由诗在节奏上进行创新的动机以及其合法性的根由。概言之,杰出的诗作正是从种种细微的节奏差别与变化中暗示复杂精微的言外之意与弦外之音,就像陈世骧所言,诗的“轻重、快慢、高、扬、起、降、促”及“诗句与诗句的呼应”关系,正是“诗的所以为诗”之处。33

其次,在讨论哈特曼“对位法”这一理念时我们曾涉及到节奏声响的多重性问题,某个韵律体系中往往会存在多种节奏组织,它们相互之间也有互动乃至张力。34这一视野对于中国的诗歌节奏研究也会带来启发(包括对旧诗的格律研究),可以避免过去那种将节奏问题同质化为“格律”范式的倾向。关于旧诗的节奏,有不少学者认为其基础是平仄,有学者(比如英国翻译家Arthur Waley,中国学者吴宓、王光祈等)甚至将其与英诗格律的轻重音所构建的音步相比,认为旧诗节奏之规律性也是由平仄相间构成的。35但此说漏洞甚明:古体诗并不拘平仄,但它依然有整齐的节奏,不逊于近体(律诗)。闻一多反驳了韦利的看法,他认为中国旧诗与英诗的音步之排列类似的是“逗”,五言前两字一逗,末三字一逗,七言前四字每两字一逗,末三字一逗。36朱光潜也持类似的看法,他认为“四声对于中国诗的节奏影响甚微”,旧诗节奏可与英诗的轻重音步相类比的是顿之均齐。37我们同意朱光潜的基本判断,即顿的均齐分布是旧诗节奏之规律性、同一性的基础,这也是本文使用“格律”一词时主要指的对象。38但是,四声也并非对节奏影响“甚微”。在我们看来,律诗中平仄之安排和顿逗之分布,是两种不同的节奏因素,它们之间的对立与融合,实际上也构成了一种“对位法”,这比哈特曼的例子更接近音乐之“对位法”的含义。这一点闻一多直觉地认识到了。他认为,整齐的顿逗所造成的节奏,会显得“单调”,而“救济之法”就是平仄:“前既证明平仄与节奏,不能印和,且实似乱之也。诚然,乱之,正所以杀其单调之感动也。盖如斯而后始符于‘均齐中之变异’之律矣。”39闻一多观察平仄声调与顿逗节奏之间的张力,而且意识到这正是在均齐的节奏中加入差异性因素,殊为难得。卞之琳在其《重探参差均衡律》一文中也意识到汉诗的平仄安排与英诗轻重交替规律之区别:“我一再说过英语传统律诗以轻重音安排成格,可以行行都是‘轻重 / 轻重 / 轻重 / 轻重……’之类,汉语定型律诗却不能平仄(失对、失粘)即不能句句都安排成‘平平 / 仄仄 / 平平仄’之类,而必须在各句间保持‘对’和‘粘’。”40之所以如此,是因为旧诗平仄的安排并不是像英诗轻重音的安排那样用来加强节奏的整一性,而是为了在参差变化中实现一种“均衡”。否则的话,为何不像英诗那样每行都安排成一样的平仄调式呢?卞之琳所谓“参差均衡律”,如若放在“对位法”的视野中,就可以得到更深入的理解了。

把“对位法”这个音乐隐喻引入韵律学,目的之一就在于避免把节奏看作一个单一本质的现象,而是看成由多重因素构成的一个体系,节奏并非“一个”东西,而是“一群”东西。这些不同的因素并非总是相互协调,甚至也可能相互对立。在旧诗中我们就可以看到一些鲜活的例子。前面说过,旧诗节奏的规律性之基础是均齐之顿逗。但是,实际上的情况却更为复杂,因为诗句的语法结构并不一定与顿逗分布吻合。这里面有两种情况。“昨日紫姑神去也,今朝青鸟使来赊”(李商隐《昨日》),按照语法、语义,它们的节奏分段是“昨日|紫姑神|去也,今朝|青鸟使|来赊。”,“紫姑神”“青鸟使”都是一个词。但是,受七言之顿逗一般规律的影响,我们还是会按一般的读法来读:“昨日|紫姑|神去也,今朝|青鸟|使来赊。”这样读就与语法、语义上的认知产生了矛盾,“神去也”“使来赊”这两个奇怪的组合,在节奏上反而有袅娜多姿之感。另外,“去也”“来赊”两句中较为罕见地用了两个语气词“也”“赊”,而一般五言、七言诗(尤其对仗句)是很少使用语助词的,它们的加入也给这两句诗增加了几分灵动色彩。钱钟书称赞李商隐此诗说:“‘昨日’一联是流水对,意义联贯而下,对仗极工,却使人不觉它是对仗,它的妙处在用‘也’字,变对仗的板滞为灵活,可以摇曳生姿。”41这首诗写的是“仙女”(暗指情人)之来去无定,聚少散多,这种灵动摇曳的节奏与诗的情景是非常相宜的。

还有更进一步的情况。五、七言的诗歌经过唐代的发展,已经趋于巅峰,其表达手段(尤其是语法与节奏)难免让后来者觉得“烦腻”,宋代以后的诗人往往追求在体式上变革出新,别开新路。除了在语法上经常以古文句法入诗之外,也经常在节奏上有意违拗唐代的体式,这种节奏上的张力与对比往往也为诗歌文体带来新的活力。比如:“我诗如曹郐,浅陋不成邦。公如大国楚, 吞五湖三江。”(黄庭坚《子瞻诗句妙一世乃云效庭坚体盖退之戏效孟郊》)很明显,这是宋人典型的以“文”之句法入诗,而且有意让其与诗之顿逗规律矛盾,比如“吞五湖三江”,就很难按一般规律读成“吞五|湖三江”,而只能读成“吞|五湖三江”,但是,其节奏之所以吸引读者的“注意力”,是因为读者心里已经有一般的“2+3”顿逗模式,因此在对比之下,觉得这样的诗句往往有“奇崛”之感。若读者没有这样的韵律预期(比如在白话诗中),这种诗句就不会有什么“奇崛”之感了。可见,节奏认知(包括格律诗中的节奏)是一个相当复杂、多面的过程,并不是简单的拍子的整齐的问题,它涉及预期与突破预期、习俗与违背习俗、声韵与语义、语法等多层面的复杂关系。

二、“格律”与“节奏”的互动以及历史发展问题

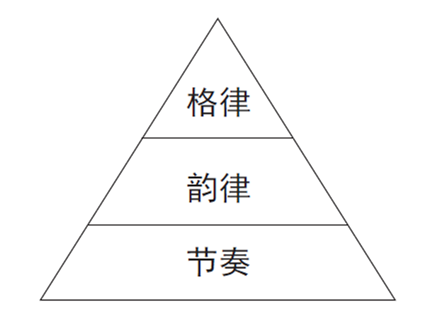

在区分了“格律”与“节奏”外延上的广狭区别之后,就有必要再讨论一下它们在内涵上有何区别与联系,并思考“格律”与“节奏”之间的互动在历史中是如何展开的,即“格律”是如何在“节奏”的基础上一步步产生的;而到了现代,为何又被很多语种的诗歌(包括汉语)普遍地废弃的。关于这个问题,帕斯有精到的观察:“格律源自节奏,也会返回到节奏。最初,两者的界限是模糊不清的。尔后,格律凝结成固定的模式。这既是它光辉的时代,也是它僵化的末世。当韵文脱离了语言的涨潮与落潮,就蜕变成了声响度量。和谐之后,便是僵化……”42可以进一步说,如果说韵律是种种诗歌声音的规律性和原则的总称话,那么格律则是这些原则中的一部分在诗歌史中凝结成的固定的、约定性的体系,因此也是历史性的,相对的;而非格律的韵律则是写作中自发形成的不固定的原则与方法。正是在这一意义上,T. S. 艾略特断言:“一个韵律学(prosody)体系不过是一系列相互影响的诗人的节奏所具有的共同点的程式化(formulation)而已。”他指出:“自由诗是对僵死的形式的反叛,也是对新形式的到来和旧形式的更新所作的准备。”43从这些认识出发,我们可以将“节奏”“韵律”“格律”三者的关系以一个金字塔图示:

节奏是所有的语言都有的特点,而在诗歌文体的发展中,以语言的鲜活节奏为基础,逐渐形成了一些较为明晰的韵律手段(比如通过某种节奏段落的重复、韵的使用),再往后则进一步形成更为稳定、约定俗成的格律体系,处于金字塔的顶端,也是最广为人知的模式。但是,同时也必须认识到,格律乃至一切较为固定的韵律体系,都是在历史中形成的,往往处于变动的过程中,必须从活生生的语言节奏出发,否则便有僵化的危险,需要再次进行变革。现代英语、法语等语言诗歌中出现的自由诗运动就是企图打破僵化的韵律体系(即格律),重新引入源头活水的努力。自由诗也可以形成种种不太固定的韵律手段,只是由于人们看不到金字塔“塔尖”(格律)的存在,所以会误以为它没有“韵律”或者没有“节奏”。44用这个视野来回顾中国韵文发展的过程也会更明了一些内在的规律。在先秦时代的诗歌中(如《诗经》与《楚辞》),格律与节奏混沌不分,或者说,格律尚未明确、固化,因此,在同一首诗中,也往往会出现四、五、六、七言等不同长度的诗行,这一时期的节奏的同一性多以简单直接的重复(如复沓、叠章)营造,押韵方式也比较多样化。而自汉魏之后,诗体开始凝固,先后出现了五言、七言诗体,并且逐渐明确在偶数诗句押韵这一硬性规定。这个“格律化”的时期长达一千多年,这既是中国诗歌的辉煌盛世,也是它逐渐走向僵化的时期。五四时期的诗体变革,本质上就是打破格律造成的诗体与口语(日常语言)的隔绝,让日常语言和现代语言的节奏重新进入诗歌中的一种努力。

正如沃伦所观察到的,诗歌的韵律与日常语言的节奏一直有着一种“张力”,它存在于“韵律的刻板性和语言的随意性之间”,也存在于“散文体与陈腐古老的诗体”之间。45在很多情况下,这种张力本身也可以成为格律诗体的一个重要的诗意生成机制,成为诗歌创造和诗体更新的动力。但是,在某一诗体发展到僵化的阶段,就会出现一种彻底更新和推翻它的需求。正如帕斯所观察到:“在诗歌的内部开始产生一种斗争:要么是格律度量压制形象,要么是形象冲破这种禁锢,返回到口语,然后形成新的节奏。”46帕斯认为,在格律诗的黄金时代,诗歌形式和语言之间有非常紧密的联系,因此一首诗往往同时也是一个完整的意象和句子,而这种联系到了现代逐渐丧失了:“一个现代意象往往会被传统的格律弄得支离破碎,它往往很难适宜于传统的十四或者十一音节格律,这种情况在过去格律就是口语的自然表达的时代是不会出现的。”47与此相反,自由诗恢复了这种联系,它往往就是一个完整的意象,而且可以一口气读下来,甚至经常不用标点。他提出:“自由诗就是一个节奏整体。劳伦斯(D. H. Lawrence)认为自由诗的整体性是由意象带来的,而不是外在的格律造成的。他曾引证惠特曼的诗行,说它们就像是一个健壮的人的心脏的收缩和扩展。”48可以说,自由体的出现也是诗歌写作主动适应语言条件的结果。

诗体约束与语言条件的适应问题在中国诗歌的现代转换过程中也同样存在。在白话文运动中,作家们都或多或少地意识到了旧诗的诗体与格律规则对于语法、措辞的巨大的约束乃至压制,也认识到,在传统诗体的框架下是无法容纳一门语法相对严密、用词较为灵活的现代语言的,即现代汉语。当然,诗体与语言的这种冲突并非到了“五四”前后才出现,其实哪怕在旧诗的巅峰期(唐代),我们就可以看到诗体与韵律要求对于语法、措辞的强有力的干预。王力在《汉语诗律学》中指出:

古诗的语法,本来和散文的语法大致相同;直至近体诗,才渐渐和散文歧异。其所以渐趋歧异的原因,大概有三种:第一,在区区五字或七字之中,要舒展相当丰富的想象,不能不力求简洁,凡可以省去而不至于影响语义的字,往往都从省略;第二,因为有韵脚的拘束,有时不能不把词的位置移动;第三,因为有对仗的关系,词性互相衬托,极便于运用变性的词,所以有些诗人就借这种关系来制造“警句”。49

由于诗体与格律的要求,近体诗往往省略虚词,还常常使用倒装、词的变性等手法,一句诗经常只余名词、动词等实词(如“鸡声茅店月,人迹板桥霜”之类)。这样下来,在旧诗中(尤其近体诗中),语法关系经常是断裂的,甚至是含混的、模棱两可的。高友工、梅祖麟曾将此特征称之为“独立句法”(其实叫“断裂句法”或者“不连续句法”更明确一些),比如杜甫的“江汉思归客”(《江汉》),此句以两个名词性的部分组成,即“江汉”与“思归客”,两者之间关系是不明确的,有两种理解方式,一种是把“江汉”理解为地点条件(状语),即“在江汉,一个思归客”,另一种是将其理解为定语,即“一个江汉的思归客”。50因此,这里便存在歧义或者多义现象。这种现象在五、七言诗中是非常常见的,这里就不详细列举了。之所以出现这种句法上断裂、语义上含混的现象,高友工、梅祖麟认为首先是诗体与格律上的影响所致。

其一,除了最后两句,近体诗的每行都构成一个独立的单位,当两行组成一联时,独立性就更强;对句的形式总是阻碍诗中内在的前驱运动并引起两句中对应词之间的相互吸引。其二,七言诗中的主要停顿位于第四音节之后,次要停顿位于第二音节之后,五言诗的主要停顿则在第二音节之后。因此,出现在五、七言诗句首的双音节名词,凭借这些节奏特征,已经获得了某种程度的独立。51

可见,字数的拘牵,对仗与停顿的安排都导致了近体诗经常在语法上“不连续”,也就是没有明确的主谓宾定状补关系,经常以纯实词拼合的方式出现,这固然有利于格律上的安排,也有利于凸显实词意象,在表现上比较直观、生动,也有利于加强实词意象之间的暗示性联系。52但是,这种方式的问题也很明显,即其格律与意象效用的达成是以削弱或扭曲语法、删割词语、颠倒语序为代价的,因此也就慢慢与日常语言拉开了差距,有时甚至“禁锢”了日常语言。这个问题不仅近体诗中有,在古体诗、词、曲,还有骈文、赋也多少存在——最显著的自然是在既有字数要求,又有对仗要求的律诗与骈文中。因此,这两种文体也恰好成了五四时期的文学改革者们最激烈攻击的对象。例如,胡适经常指责旧诗文句法的“不通”,“尤以作骈文律诗者为尤甚”,“夫不讲文法,是谓‘不通’”。53为此,他把“讲求文法”列为其文学改良主张的“八事”之一。54他提出:“只有欧化的白话方才能够应付新时代的新需要。欧化的白话文就是充分吸收西洋语言的细密的结构,使我们的文字能够传达复杂的思想,曲折的理论。”55 胡适的看法若孤立起来看,显得颇为独断、偏颇。但是,若从前文所述之格律与句法之矛盾关系来看,胡适的做法有其不得不为的初衷。因为律诗和骈文这两种文体,恰好就是诗与文中受到格律法则支配最深的体裁。对于胡适而言,最为迫切的是让逻辑关系明确的现代语言用文学的方式“催生”出来。他优先考虑的显然是如何让现代汉语在诗歌写作中“立足”,而不是建设诗歌的韵律形式。所以他反复强调把话说“通”;而且他屡屡提醒人们要注意语法,不要因为诗律的需要去写一些“病句”,这说明他对于传统诗文中语法与逻辑受到格律的挤压这个根本问题是有直觉的感知的。56

关于诗体与格律对语言、语法的禁锢,钱玄同有更激烈的表述。他在《〈尝试集〉序》中说,败坏白话文章的“文妖”有二:一是六朝骈文,因其“满纸堆砌词藻……删割他人的名号去就他文章的骈偶”。57从现在的观点看来,“堆砌词藻”主要涉及格律法则中语词意象的对仗问题,“删割名号”则涉及语词的缩减与扩展问题,也来自格律的重要,因为格律必须控制词语的“时长”,即相互对仗的词语需要字数(音节数)一样。钱玄同说的第二个“文妖”是宋以降的“古文”,因其只会学前人的“句调间架”,“无论作什么文章,都有一定的腔调”。58这同样也是韵律感占了太大的分量,节奏模式僵化的问题。所以钱玄同云其病在“卖弄他那些可笑的义法,无谓的格律”。59这样显然不是没有代价的。作为“古文家”之一的曾国藩曾说:“古文无施不宜,但不宜说理耳。”钱玄同打趣此言道:“这真是自画供招,表明这种什么‘古文’是毫无价值的文章了。”60钱玄同敏锐地观察到,连本来以说理为要务的“古文”,在宋代以后也逐渐被韵律法则过多地支配,而慢慢变得“不宜说理”,甚至还形成了“格律”。其他文体(如赋、诔、骈文)就更是如此:对偶、复沓、排比的大量使用,词句的整齐等“风格化”、格律化的努力让这些文体的重心很难落到逻辑与思想方面上,格律模式的驱动力压倒了逻辑的驱动力。这也是为什么这些文体中很少达到先秦诸子散文所达到的思辨高度。可见,韵律法则的过多支配,正是汉魏以降中国散文思想性、逻辑性较为薄弱的根源之一,也是传统中国文学中散文体裁让位于诗体的标志之一。

本来,在传统文学与思想的框架内,旧诗文的种种特征(包括格律、语法、用词上的特征)也自有其存在的根据,未必尽是缺点,也有其卓越精微之处;但是,在现代世界的复杂、丰富的语言与思想状况的对照下,这些缺陷就被陡然放大,而且变得无法忍受了。鲁迅与胡适、钱玄同有极其相似的看法,他认为:

中国的文或话,法子实在太不精密了,作文的秘诀,是在避去熟字,删掉虚字,就是好文章,讲话的时候,也时时要辞不达意,这就是话不够用,所以教员讲书,也必须借助于粉笔。这语法的不精密,就在证明思路的不精密,换一句话,就是脑筋有些糊涂。倘若永远用着糊涂话,即使读的时候,滔滔而下,但归根结蒂,所得的还是一个糊涂的影子。要医这病,我以为只好陆续吃一点苦,装进异样的句法去,古的,外省外府的,外国的,后来便可以据为己有。61

无论是鲁迅还是胡适,都有很深的旧学功底,深谙旧诗文的根本性缺陷,因此,他们的改革举措也极有针对性,这样才能从根底上撼动传统文体几千年的统治地位。五四一代人建设现代语文的主张虽然偏颇,却非常有效。

从这条线索来看,新诗变革的本质,首先是把语言从诗体要求与格律的“强制”所导致的“变形”状态中解放出来,重新引入源头活水,让新鲜的现代语词较为自由地进入到诗歌写作中,并采纳口语的自然节奏。这种变化用“五四”时期常用的一个比喻说,就是从“缠足”到“天足”的变化。在语法方面,一个根本性的转变就是由过去大量的断裂、不连续句法到基本连续、统一的句法,即句法结构相对严密、明确了,话说得明显要“通”了。这是因为诗体与格律上的硬性约束解除了,旧诗中“独立句法”(或断裂句法)的前提条件不存在了。反过来说也成立,新诗在节奏上之所以走向以自由诗为主体的状况,根本原因也在于需要容纳现代汉语这门语法上相对严密、用词上较为灵活自由的语言。可以说,现代汉诗的节奏特色与现代汉语的语法、词汇特点的形成是互为前提,相辅相成的。这也是为什么新诗变革要从诗体与语言两方面同时进行革新的原因。换言之,在现代汉语(包括其词语、语法、语气等方面)的条件下,已经很难再让诗歌的写作适应于传统格律诗体。新诗革命的先驱者胡适在不同形式的诗歌写作“尝试”中,已经深刻地触及到这一问题。他在早期曾经考虑过保留旧诗的五、七言形式,只在语言上进行革新,用现代汉语写旧诗。结果,我们会发现他那些用现代汉语写成的五、七言诗句往往过于单薄,显得支离破碎,像是刚解开裹脚布的缠足女子走路,并不自然:“两只黄蝴蝶,双双飞上天。/ 不知为什么,一个忽飞还。”(《蝴蝶》)62首行的“两只”已经成“双”,次行又言“双双飞上天”,显然是为了凑齐五字所迫,其重复啰唆与“一个和尚独自归,关门闭户掩柴扉”“异曲同工”。钱玄同批评胡适诗集中“有几首因为被‘五言’的字数所拘,似乎不能和语言恰和”。63因此,胡适在探索中决定彻底抛弃传统诗体,以长短不一的诗行来译诗、写诗,找到了真正实现“话怎么说,诗就怎么作”的自然节奏。

当然,有必要承认的一点是,由于胡适等人颇为偏执地追求诗歌与口语的同一,着意于如何让现代语言(包括语法、词汇上的诸多特征)进入到诗歌中,而不太重视如何让“诗”成其为“诗”,尤其是忽视了韵律形式的建设,这让他们受到很多传统诗歌拥护者的攻击。但是,如若保存传统诗律的种种规范,又用完全自然的现代汉语写作,这在今日尚且不太可能,何况当时?在韵律与语言这两极中,胡适、钱玄同等人更偏向的是语言这一极,他们考虑得更多是诗歌的载体(语言)的完备,比如语法关系的明确、词汇的现代化、语气的自然等,实现更复杂、丰富的表义可能性,以面对在思想上急剧变化的现代社会。概言之,他让诗歌首先成为“现代汉语的”,其次才是“诗的”。前一点对于新诗的形成,是决定性的;而后一点对于这个新诗体的立足,也是至关重要的,这是胡适一代人留待后人解决的课题。64实际上,正如我们之前所讨论的那样,如果将“韵律”“节奏”概念从“格律”概念的笼罩下解放出来,认识到语言中的同一性的面向即可以构成韵律,并且意识到诗歌的韵律与语言本身的韵律之间的密切关系这一点,那么,新诗(哪怕自由体新诗)的节奏和韵律不仅是必要的,而且是可能的。理论上的辨析我们这里就不展开了,这里仅举一个例子以便于读者明了此点:

(我打江南走过

那等在季节里的容颜如莲花的开落)

东风不来,三月的柳絮不飞

你的心如小小寂寞的城

恰若青石的街道向晚

跫音不响,三月的春帷不揭

你的心是小小的窗扉紧掩

我达达的马蹄是美丽的错误

我不是归人,是个过客……

——郑愁予《错误》65

这首诗从体式上说当然是自由诗,写得既不整齐,也很少押韵(只有第1—2行和第5—7行相互押韵),看上去颇为“散文化”,但读起来却自有优美且独特的韵律感。何故?细细查看,可以发现此诗也有很多重章叠唱的韵律装置。比如“东风不来,三月的柳絮不飞”与“跫音不响,三月的春帷不揭”二句,“你的心如小小寂寞的城”与“你的心是小小的窗扉紧掩”二句,句式、措词基本保持一致,隐隐中加强了语言中的同一性与韵律感。之所以可以称为“韵律”,是因为句式、词语的重复与押韵这种同一声韵的重复模式在本质上并无二致。只是这里的句式、词语的复叠并不像旧诗中那般固定、整饬,而更多是“见缝插针”般融入诗歌的措词中,流动自然,故称为“非格律韵律”。另外,这首诗结束的方式也值得玩味,“过客”的“过”既与上一行的“错误”的“错”谐韵,而“过”又与“归”形成双声,声韵重叠之间有巧妙的暗示:我“过”而不“归”,而你“错”将“过客”作归人,看来是个美丽的误会。

更有意思的是“恰若青石的街道向晚”与“你的心是小小的窗扉紧掩”二句,这两句押韵倒是其次,值得注意的是两者在句式与语法上有巧妙的同一与共振。两者都是双重谓语的构型,比如“恰若”已然是谓语动词,后面却又接着一个动词“向晚”,“你的心是小小的窗扉紧掩”也是如此。读者或许会问,为什么不写成“恰若向晚的青石的街道”呢?这一点诗人杨牧有精到的观察:“心如小城也并不惊人,但接着一句无可回换的‘恰若青石的街道向晚’使愁予赫然站在中国诗传统的高处。‘青石的街道向晚’绝不是‘向晚的青石街道’,前者以饱和的音响收煞,后者文法完整,但失去了诗的渐进性和暗示性。诗人的观察往往是平凡的,合乎自然的运行,文法家以形容词置于名词之前,诗人以时间的嬗递秩序为基准,见青石街道渐渐‘向晚’,揭起一幅寂寞小城的暮景……”66 杨牧很敏锐地察觉到此中的“中国句法”,确实在旧诗词中非常常见,比如李煜的“寂寞梧桐深院锁清秋”与“别是一般滋味在心头”(《相见欢》)都是如此。这里之所以不用严密的主谓宾句式,是因为诗人的表达要考虑得更多是词语的“时间性”(出现的秩序)问题,这样的词序安排更符合一个诗人观察的自然顺序。前文说过,现代汉诗在语法上的大趋势是变得统一与连续了,但是某些诗句重新回归古典传统依然是有可能的,包括前文说的“不连续句法”与这里的双重谓语句式,其实在新诗中也屡见不鲜。可见,新诗虽然已经废弃旧诗的格律体式,却依然在韵律乃至句法上与旧诗词“暗通款曲”,因而生发出一种既灵活自由又有韵律的诗体。

当然,分析新诗节奏不能仅仅关注这些重复、对称的韵律结构,它的节奏还包括很多微妙而难于把捉的层次。比如前面的《错误》一诗的前两行:“我打江南走过 / 那等在季节里的容颜如莲花的开落”,这两行除了押韵没有别的韵律装置了,不过它的好处却不在押韵,正在于其诗行长短的相互对比。“我打江南走过”自然是一个短促的动作与过程,然而“那等在季节里的容颜如莲花的开落”却需要经历漫长岁月,由此,节奏长度上的一短一长的对比不仅仅是为了造成错落有致的声响效果,其实也在暗示一短一长的时间对比:殊不知在“我”走过的一瞬间,那等待的“容颜”已经经历了漫长岁月,由此这一长句就显得意味深长了。这里的节奏感涉及另一个面向,即“非韵律面向”,涉及节奏的时间“边界”问题(即一个节奏片段所延续的时间长度),这是跟节奏作为一种“语言的时间性”的本质内在地关联的。

可见,需要认识到,在大量的自由诗作品中,并非每首诗、每行诗都会使用双声叠韵、排比对偶、叠词叠句、复沓回环之类的语言复现结构,那么这样的诗中,“节奏”以什么方式存在?与散文的节奏有无区别?显然,以同一性为根底的“韵律”概念是很难解决这个问题的。其次,现代诗歌的传播与接受方式是相对书面化的,即读者更多是在书页(或屏幕)上“读”诗,而不是“听”诗,口耳相传的方式已经很少在现代诗中见到了。那么,呈现在书页与屏幕上的诗歌形式,比如分行、标点、空格、分节以及诗歌的整体排版与布局,与诗歌的节奏有无关系呢?这也是“韵律”概念很难涵盖的范围。要解决这些问题,显然需要涉及一个更广泛,也更微妙的“节奏”概念,它不仅涵盖了格律、韵律的范围,也包括后两者之外的一些面向,其实在前文有关古典诗歌的讨论中,我们已经触及节奏的这些细微、灵动的面向了。因此,下面需要讨论的就是节奏的“非韵律面向”在现代诗歌中如何体现的问题,还有就是新诗节奏与书面形式的关系(如分行、标点、空格、分段,以及诸如阶梯诗、金字塔型式等排版形式)。限于篇幅,我们就在另外两篇文章中单独讨论了。67

[本文为国安家社科基金项目“比较诗学视野下的新诗节奏研究”(项目编号:17CZW069)的阶段性成果]

注释:

1 55胡适:《中国新文学大系•建设理论集》,胡适编,上海良友图书公司1935年版,导言第31、24页。

2上官碧(沈从文):《新诗的旧帐》,《大公报•文艺•星期特刊》1935年11月10日。

3讨论文章包括:《新诗底十字路口》(梁宗岱)、《对于诗刊的意见》(陈世骧)、《节律与拍子》(罗念生)、《关于音节》(梁宗岱)、《音节》(罗念生)、《音节与意义》(叶公超)、《新诗的节奏》(林庚)、《新诗中的轻重与平仄》(林庚)等,多刊发于1930年代中期的《大公报•文艺•星期特刊》(又称“诗特刊”)。关于这次争论的介绍,参见张洁宇《一场关于新诗格律的试验与讨论——梁宗岱与〈大公报•文艺•诗特刊〉》,《现代中文学刊》2011年第4期。

4 6罗念生:《谈新诗》,《罗念生全集》(第8卷),上海人民出版社2004年版,第315页。

5孙大雨:《诗歌底格律》,《复旦学报(人文科学)》1956年第2期。

7李章斌:《“非格律韵律”:一种新的韵律学路径》,《文艺争鸣》2014年第10期;《新诗韵律认知的三个“误区”》,《文艺争鸣》2018年第6期。

8李章斌:《重审卞之琳诗歌与诗论中的节奏问题》,《文艺研究》2018年第5期。

9比如,叶公超在《论新诗》中说:“以格律为桎梏,以旧诗坏在有格律,以新诗新在无格律,这都是因为对于格律的意义根本没有认识。好诗读起来——无论自己读或听人家读——我们都并不感觉有格律的存在,这是因为诗人的情绪与他的格律已融成一体。”(《文学杂志》第一卷第一期,1937年5月)其实叶公超的观点是非常有洞见的,只是其术语使用有点混乱,这种“不感觉有格律的存在”却依然被他称为“格律”的声音现象,其实称作“节奏”更合适。

10卞之琳:《完成与开端:纪念诗人闻一多八十生辰》(1979),收入《卞之琳作品新编》,高恒文编,人民文学出版社2009年版,第113-114页。

11[美]约瑟夫•布罗茨基:《文明的孩子》,刘文飞译,中央编译出版社2007年版,第92页。

12 17 18 42 46 47 48 Octavio Paz, The Bow and the Lyre(1956), trans. R. L. C. Simms, Austin: University of Texas Press, 1987, pp.52、59、58、59、60、60、59.

13 Harvey Gross &Robert McDowell, Sound and Form in Modern Poetry, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996, p.9.

14 15 16 21 Charles O. Hartman, Free Verse: An Essay on Prosody, Evanston, IL.: Northwestern University press, 1996, pp.14、14、13、22.

19《礼记正义》(中册),郑玄注、孔颖达正义、吕友仁整理,上海古籍出版社2008年版,第1559页。

20 Owen Barfield, “Poetry, Verse and Prose.” New Statesman, 31 (1928),p. 793.

22朱光潜:《诗论》,北京出版社2005年版,第154页。但是,后文朱光潜定义的“节奏”,又从声音的周期性起伏着眼,如中文的顿逗的起伏(同上,第188页)。如果这样定义节奏的话,那么,陶潜和谢灵运的五古的节奏是一样的。实际上,朱光潜无意中把两个层次的“节奏”概念混为一谈了,后面他定义的“节奏”实际上是“格律”而非广义的“节奏”。

23 24 25 陈世骧:《中国诗之分析与鉴赏示例》,《中国文学的抒情传统》,生活•读书•新知三联书店2015年版,第283、280、260页。

26 严格来说,陈世骧所使用的“律度”(scansion)一词是一个不太确切的术语,“scansion”即格律划分之义,原为格律研究中使用的概念,主要指对诗歌中的“音步”(foot)进行划分以确定格律之体式。但是陈世骧所举的西方诗歌的“律度”之例,其实也有艾略特的《荒原》这样的自由诗作品片段。虽然scansion偶尔也会被用于自由诗的分析中,但是由于它与格律体式过于密切的联系,大部分研究自由诗的学者已改用“rhythm”(节奏)这个词。

27 28 29 30 33 陈世骧:《时间和律度在中国诗中之示意作用》,《中国文学的抒情传统》,生活•读书•新知三联书店2015年版第269、269、266、276、277页。

31陈尚君:《〈登幽州台歌〉献疑》,《东方早报》2014年11月23日。

32在节奏与时间感的传达上,昌耀的这两句诗也与李白的诗句相似:“时光之马说快也快说迟也迟说去已去。/感觉平生痴念许多而今犹然无改不胜酸辛。”(《江湖远人》)这也是新诗中利用超长句来营造急促的节奏感的常用手段。

34李章斌:《自由诗的“韵律”如何成为可能?——论哈特曼的韵律理论兼谈中国新诗的韵律问题》,《文学评论》2018年第2期。

35 Arthur Waley, “Introduction,” in One Hundred and Seventy Chinese Poems. trans. Arthur Waley, London: Constable, 1918. 吴宓、陈训慈合译,《葛兰坚论新》,《学衡》第6期,第10页中的译者按语。王光祈:《中国诗词曲之轻重律》,中华书局1933年版,第2-3页。

36 39闻一多:《律诗底研究》,收入《闻一多全集》(第10册),湖北人民出版社1933年版,第148-149、149页。

37朱光潜:《诗论》,北京出版社2005年版,第201、212页。

38当然,过去“格律”一词所指涉的对象显然要更广泛一些,不仅五七言古诗、律诗有所谓“格律”,词曲乃至骈文、八股,甚至唐宋以来的“古文”,都有“格律”可言,它实际上是各体文类规范的总称。

40卞之琳:《重探参差均衡律》,《人与诗:忆旧说新(增订本)》,安徽教育出版社2007年版,第397-398页。

41李商隐:《李商隐选集》,上海古籍出版社1986年版,第258页。

43 T. S. Eliot, “The Music of Poetry” (1942), in On Poetry and Poetics, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009, p.31.

44虽然有的研究者未必会同意这里对“格律”“韵律”“节奏”等概念所作的界定,而且这些词语的涵义在历史中本来就是不断地变迁的。但是考虑到现代诗论中这些概念的使用经常处于混乱不堪的状况,这给严密的分析和体系性的理论建构带来极大的困难,也给新诗的形式问题带来很多不必要的歧解和争论。因此,区别这些不同的概念层次势在必行。

45赵毅衡编《“新批评”文集》,中国社会科学出版社1988年版,第181-182页。

49王力:《汉语诗律学》,上海教育出版社2002年版,第261页。

50 51高友工、梅祖麟:《唐诗三论》,李世跃译,商务印书馆2013年版,第56页。

52如“鸡声茅店月,人迹板桥霜”中,“鸡声”与“月”在时间上联系,此时应是鸡声已起而月亮尚可见的黎明前,而“人迹”与“霜”则暗示动作之间的联系,若无“霜”,显然也不易于见到“人迹”。

53 54胡适:《文学改良刍议》,《中国新文学大系•建设理论集》,胡适编,上海良友图书公司1935年版,第37、37页。

56当然,这种“挤压”(我们把它理解为一个中性词),对于诗歌写作而言是优点还是缺点,依然是一个有待讨论的问题。参见李章斌《现代汉语诗的“语言问题”——叶维廉〈中国现代诗的语言问题〉献疑》,《中国现代文学研究丛刊》2022年第2期。

57 58 59 60 63钱玄同:《〈尝试集〉序》,《尝试集》胡适著,安徽教育出版社2006年版,第4、4、5、4-5、7页。

61鲁迅:《关于翻译的通信》,《鲁迅全集》(第4卷),人民文学出版社2005年版,第391页。

62胡适:《尝试集》,安徽教育出版社2006年版,第8页。

64关于胡适的节奏理念的意义与局限,请见李章斌《胡适与新诗节奏问题的再思考》,《中国现代文学研究丛刊》2017年第3期。

65收入《中国现代文学选集》(第1册),齐邦媛主编,台北尔雅出版社1983年版,第177页。

66杨牧:《传统的与现代的》,台北志文出版社1974年版,第161页。

67李章斌:《节奏的“非韵律面向”——新诗节奏三层次理论论述之二(上)》,《常熟理工学院学报》2022年第1期、《书面形式与新诗节奏》,《南方文坛》2022年第1期、《论新诗节奏的速度、强度及停顿——新诗节奏三层次理论论述之二(下)》,即刊。

[作者单位:南京大学中国新文学研究中心]