真实的童话:来自《云顶》的诗意

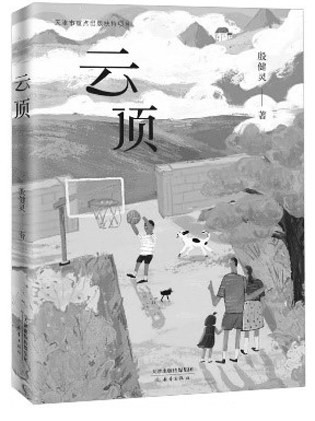

《云顶》,殷健灵著,新蕾出版社2022年1月第一版,28.00元

为留守儿童故事打造了一面明净的“镜”,也点亮了一盏温暖的“灯”。

文学可以是映照现实本来样子的“镜”,也可以是指向生活应有样子的“灯”。留守儿童现象是中国由农耕社会走向现代都市化进程中产生的问题,从政府到民间,都对此现实问题持续关注和帮助,近些年的儿童文学也有诸多这类题材的写作,以非虚构性的报告文学或虚构性的小说来呈现留守儿童的生存困境和对家庭亲情的渴望。殷健灵的《云顶》是其中的一部独特之作,选择了“童伴妈妈”这一由中国扶贫基金会启动的留守儿童关爱项目为题材,她在《后记》中评价:“‘童伴妈妈’项目是一种真正的进步,从关爱留守儿童的物质生活,到守护他们的精神成长。这是经过这么多年,人们对‘留守儿童’问题所给出的充满人性化的关爱方式。”怀着对这一项目的敬意,她写下了这部充满热力且优美的儿童小说,为留守儿童故事打造了一面明净的“镜”,也点亮了一盏温暖的“灯”。

文学创作是需要下地种植的庄稼活,不是凌空蹈虚的闭门造车。在当代“方便面式”的快速写作,即用“素材的油炸面+艺术的调料包+语言的白开水”的冲泡中,对生活的诚意和对文学的敬意都会被稀释。“深入生活”被不少高产作家当成了一句悬挂的口号,即便有些创作看似飞快地响应着时代的呼吁、晃动着时代的面影,但是往往也会因为缺乏生活的浸润而显得虚浮、苍白和乏力。尽管《云顶》也是一部主题出版中的“命题作文”,但它是一部接地气、有根基的作品,身处上海都市的作者不是仅凭间接的报道和个人的揣想去编织故事,而是踏入贵州大山,寻访“童伴妈妈”和留守家庭,以实地涌出的深切认知和鲜活感受,铺展出热气腾腾的生活以及生活中流溢的点点滴滴的眼泪与欢笑。

“童伴妈妈”的故事会让人们想起“SOS孤儿村”的故事,上世纪八九十年代的儿童文学和儿童电影中也随之出现了讴歌无私奉献的孤儿村妈妈们的形象,为时代留下了一帧帧鲜明的艺术剪影。作为表现新世纪“童伴妈妈”项目的现实主义小说,《云顶》既以细致真切的笔致捕捉纷繁的人事光景,也以温情柔软的笔触探察人物幽秘的内心世界,塑造了诸多血肉丰满的形象,包括与“童伴妈妈”身份相关的多个成人形象和儿童形象。春晓妈妈、杨果爸爸放弃了在城市打拼的家业,带着女儿苗苗回到贫困的山区家乡,接手“云顶小学”,全心全意地照料和帮助一群群留守儿童。尽管这对父母是凸显主题的“角色”,但他们并不是符号化和概念化的思想载体,而是有着丰沛情感和个性的“妈妈”和“爸爸”。春晓妈妈曾有伤痛的童年经历,所以对留守孩子们的遭遇更能感同身受,她总是细心地呵护孩子们稚嫩、敏感、因缺爱而受伤的心灵,也不露声色地维护孩子们的自尊。正如苗苗所留意到的:“妈妈只在梦里哭,白天,妈妈明媚得好像一朵向日葵。”在作为留守儿童大家庭的云顶小学,春晓妈妈担当的是抚慰孩子的慈母身份,而杨果爸爸则更多担当起严父的职责,引领孩子性格和精神的发展。他一次次牵着小石头的手去野外,帮助他克服惧怕黑暗的心理阴影;他邀请从本乡走出去的科学家进校讲座,以榜样来激发孩子们对外面世界的向往。但是作者并没有把“好人”形象完美化,也写出了他们因为拒绝收下“猛兽男孩”而盘旋在心底的歉疚。他们是云顶小学的太阳和月亮,用皎洁而温暖的光辉沐浴星子般的留守孩子:因常年被关在黑暗中而怕黑的小石头,外表不干净但却慷慨分发零食的舒柳曼,交不起学费而主动帮忙干活的金枝,受困于鱼鳞病却一心想上学的香卉,改正了偷盗习性、立志于制茶的李千万等,每个孩子都有一个令人心酸的故事,但幸运的是,他们都在云顶小学找到了可以安放身心的港湾。爱意漫溢、热力四射的云顶小学,也为孩子们未来的远航奠定了情怀和方向。

殷健灵在儿童文学创作领域有着深厚造诣,无论是立足于历史追索还是现实投射,都注重人物形象的深度塑造,也注重篇章结构的新颖创造,几乎每一部小说都努力探索别致的式样。《云顶》在叙事章法上,总体采用散点聚焦,以某个人物为焦点展开一章以第三人称叙述的故事,而苗苗的第一人称叙事则作为主旋律穿插其间,形成起起伏伏的线索,贯穿首尾——这在字体上也与他人的故事相区别,直观地呈现叙事角色和调性的不同。殷健灵向来擅长刻画女孩细腻幽曲的心理世界,《云顶》中以苗苗为视角绵延的叙述,虽然单纯得细声细气,但是里面涌动着一道道清流、荡漾着一圈圈涟漪,映照着动人心弦的风景。她在云顶小学耳濡目染,从爸爸妈妈的言行中学到了许多重要的为人处世的理念,比如要让身世境遇不一样的孩子在云顶小学感到“一样”:“妈妈说,很多时候,我们每个人都应该‘一样’。没有人被瞧不起,没有人被欺负,我们被同等的对待,虽然这样很难很难,但是我们也要努力做到。”她也从爸爸那里触摸到人生的真谛,在爸爸看来,挣钱和做官“和他现在正在做的事,那是两样没用的东西,走着走着,它们都会丢失。我们不需要太多的钱,也不需要看不见的权力,我们只要安安稳稳地生活着,彼此满满地爱着”。在爸爸妈妈的春风化雨中,在和留守小伙伴们的携手同行中,苗苗的精神“苗木”也在茁壮成长,从起初的小委屈到之后对父母的理解,她懂得了感恩,也乐意去给予。“当小伙伴们拥有了爸爸妈妈的爱,我的爱一点没有减少,反而,我也拥有了他们。我在他们中间,不再孤独,还看见了头顶以外的天空。天空,我想不出还有什么比天空更远的了。它比外面还要远,远得没有尽头。”苗苗见证了“童伴妈妈”(爸爸)们的汗水与泪水,也与小伙伴们的忧喜相共情。在远离尘嚣的的云顶小学,她的天地变得更为广阔和明朗。

在《云顶》的结尾,苗苗预想着未来:“我还知道,总有一天,我会离开,会走得很远很远……但我在心里编织了一个小小的梦——我的离开,是为了最终的回来,为了那些留在我身后的人,为了那些已经走出去、最终也要来的人。”这个结尾,让我想得到美国拉美裔作家桑德拉·希斯内罗丝(Sandra Cisneros)在其名作《芒果街上的小屋》(The House on Mango Street, 1994)的结尾,简洁有力地抒发了少女埃斯佩朗莎的心声:“有一天我会对芒果说再见。我强大得她没法永远留住我。有一天我会离开。……他们不会知道,我离开是为了回来。为了那些我留在身后的人。为了那些无法出去的人。”作为边缘族裔的埃斯佩朗莎的坚定中包含了沉重的苦涩与伤感,而殷健灵笔下苗苗的设想则是轻盈甜美的憧憬,她的关于“离开与归来”的展望,与小说开头她父母的“离开与归来”相呼应,寄托了薪火相传的意愿和召。

虽然这是一部以现实主义为本色的小说,但其中也吹拂着浪漫主义的清风,不仅是在叙事中常常接入对于山林风景的倾情描绘,而且更是由于其内在的诗意底蕴。作者采访的一个地点是盛产茶叶的元顶村,小说以此为故事环境,但改以“云顶”为题,有其寓意,是用“云之端”来象征“纯真、高洁与渺远”。她把此书献给“童伴妈妈(爸爸)”们,献给所有关注和守护留守儿童成长的人。“从‘走出去’,到‘走回来’——这是中国乡村振兴的美好愿景。到那时,乡村的孩子才不会‘失爱’,一家人完整地幸福地生活在一起——这才是人们向往的‘最好的生活’。”作者将现实关怀与诗意观照相融合,将过去、现在和未来相联系。当苗苗看到肖书记畅想的云顶未来真在一步步变成现实时,她由衷地感慨:“原来,在真实的世界里也可以创造童话。”安徒生说:生活本就是一个童话。殷健灵在大山深处“童伴妈妈”的故事花丛中,复现了一个温煦的“童话”,童话里有真实、纯洁与渺远。

在小说封底,作者以诗意的语句来抒情言志:“我想走到田野里去,看幼小蛮荒的生命绽放,我想寻觅清澈与干净,还有人间久违的高尚。”读完这部小说,萦绕在我耳畔的,是春晓妈妈教留守儿童们唱的歌曲《马兰谣》:“这里是我的家,这里有我的爱,外婆唱过的童谣,我会把它唱到青山外。”这首歌谣,也是作家以故事传达的旨意所在吧。