李玮:论2020—2021年女频网络文学叙事结构的新变

将文学按性别分为“女频”和“男频”,作者和读者遵循默认这种性别共识,这是网络文学的分类特征。不过,以二元的频道划分方式将网络文学中体现传统性别文化的文本进行归类,并将这些特征固定下来,其局限性日益显现。如果“女频”被定义为符合“女性”阅读趣味的文本集合,那么“女频”又在印证怎样的性别视野?当下中国网络文学,着意迎合大众意识形态,以传统的性别规约为这一分类方式架构性别的藩篱,呈现了大众意识形态中性别认知的断裂。结构主义将二元对立看作一种文化符号,对应着我们想象世界的方式。在使用“女频”作为前缀予以限定时,其小口径、情爱结构的模式特征便跃然于想象之中。而在持续沿用“女频”为网络文学作品冠名的过程中,也同时实践着巴特勒所说的“操演性”——加固本质主义的性别认知,约束想象的路径,为性别文化重复表演。从文学实践看,这样的分类方法损伤了多元的网络文学世界所包孕的多种可能性。

相较于“男频”,女频网络文学的确在发生之初更具性别特征,表现为“行动元”对外貌、柔化性格的强调,叙事结构对纯爱逻辑的编织,内视角、独白的单线叙事等。然而近年来,女频网络文学叙事方式的逆转,“反套路”的处理,却显露出一种在性别内部反抗性别认同、消解固化认知的意味。2020—2021年,女频网络文学所涌现出的诸多代表性作品以相异的时空、主题、人物设定,共同推动着整体叙事结构的转型。借用格雷马斯的叙事分层说,对女频网络文学在修辞层面、故事层面和内在逻辑层面同时发生的变动进行阐释,可以透视这一频道内部结构演变背后所隐藏的对于性别认知的深化。

一、场景化“美貌”叙事的消失

网络文学发生之初,女频网络文学对女子美貌的展现多以“柔美”为主,而男频网络文学对女子美貌的展现,则偏“肉感”,当传统女频文兼具小资自我浪漫化想象和中国传统男性叙事“碰撞”时,男频文则采取了资本对女性的“凝视”方式。女性最先被定义的就是“身体”,波伏瓦着重从社会学的角度分析这种“定义”的来源和机制。更为激进的女性主义则认为在肉体层面,两性的区别根本上说是“社会的”,只是附带有某种不可避免的生物学因素。即使调和自由主义所持的女性自然主义的观点,我们也会承认,所谓“女人味”的身体表现,并不完全是生物性的,而是被塑造出来的。女频网络文学,天然地以“女性”为能指,首当其先的是对其“身体”的叙事。

此前女频文中所流行的“现言”和“古言”作品,常常会对“美貌”做出场景化的呈现,即放慢叙事时间,暂停转喻,延伸隐喻。如墨的长发、如烟的长眉、凝脂般的肌肤……这时叙事时间不在文本内部流淌,而是勾连外部的历史和现实。通过“互文”和“象征”,场景化“美貌”叙事不仅表达着被凝视和观看的权力客体的种种特征,而且以种种“非劳动”的隐喻,表达了对于参与世界的拒绝。通过“劳动”,男性建构并表现这个世界,在这个世界中,女性是被建构的一份子,因而会呈现静态、抽象的特征。女频网络文学对女性身体最初的表现,表达着对“被动客体”的认同。“场景化”呈现的种种细节,不仅是主体性的身体叙述,而且是客体化的自我补充——将建构转化为自然,将“赋予”转化为“自我”。

不过,这两年的女频网络文学发生了改变,表现为诸多重要的“古言”和“现言”作品开始省略场景化的身体叙事。2020年天下归元的《山河盛宴》(2020年度中国作协影响力榜获奖作品),对女主文臻的外貌不做过多描述,甚至让男主燕绥描述她“矮了点”。再如以一部推理古言《簪中录》成名的侧侧轻寒,曾在《簪中录》里不遗余力地描写女主黄梓瑕是如何以美貌闻名于天下,“极黑的头发,极白的肌肤。她的步伐身影轻盈纤细,如初发的一枝花信”,而在2021年的新作《司南》中,却让女主阿南褪去了白皙无暇的雪肤花貌,变成了“肤色微黑”“看起来很普通”的女性。

“美貌”不仅曾是女主人公们的主要特征,而且会被作为最主要的“行动元”,即推动整个作品情节进程的重要功能性元素。在“古言”中,女性的“美貌”往往招来异性的垂涎与同性的嫉妒,作为选美竞赛中的天然资本,成为女主遭受同性构陷的“原罪”,等待男性“强取豪夺”的“诱饵”,这也往往是叙事矛盾的起点,由此塑造了女性“貌美而无辜”“柔弱需保护”的形象。似乎当姿容姣好的女主人公甫一登场,读者便习惯性地开始担忧她的际遇。而在2021年,在她与灯的《观鹤笔记》中,女主杨婉虽被赋予“芙蓉玉”的象征,行走于宫闱内外,却从未遭遇“外貌危机”,其所陷入的困境始终只关乎个体本质,关乎周遭人物与公理。蒿里茫茫的《早安!三国打工人》中,女主陆悬鱼穿越后,其外貌更是被反复以“平淡”“普通”“路人脸”“记不住”等词语加以形容。作者不仅在以全知视角观照女性时有意略写其外貌,在通过内视角呈现人物的彼此“观看”时,也会让女性人物开始“面目模糊”。“美貌”因不再具备任何社会价值而被“省略”,由此而来的失焦状态呈现其与“欲望”之间纽带的断裂。

从情感线的发生到发展,“美貌”不再充当推动男主对女主一见钟情、不可自拔,乃至魂牵梦绕、不离不弃的亲密关系的推手。在近两年的女频网络文学中,肖像描写往往被压缩到极致,有关外貌的形容常常被一句带过。例如在孟中得意的《实用主义者的爱情》里,女主费霓被简洁地形容为“标致”,至于是哪种“标致”,小说并无意细致刻画。严雪芥的《入梦金鱼》中,女主黎青梦更是在前半程的叙事中从未获得任何有关外貌的“静述”。当女性外貌被有意淡化后,被着重强调的则是主体内部的精神,而往往这种精神气质外溢出来,刻在女性的眼角眉梢,在“描写停顿”中被“凝视”。例如城南花开的《遇见她》中,梅路路在他人眼中的形象是“又高又瘦,眼神坚定”,昭示其绝不服输的性格;戈鞅的《财神春花》中,长孙春花“眉目如江水,内蕴春山”,映衬其恢弘大气的“仙家”境界;空谷流韵的《大宋清欢》中,女主姚欢穿越后第一次从镜中打量自己,所着重关注的也是其“带着忽而犹疑、忽而释然之意”的眼神,而非以往要耗费作者大量笔墨赘述的惊人美貌。可见,当女性身体“离场”,从“待价而沽”“争奇斗艳”中出走,远离“客体”与“猎物”的表征,转向精神与理性的“在场”时,内在的主体性开始显露锋芒。女性形象逐渐在情节、对白以及自述中凝形为性情、品质、能力、人格、理想的集合体,期冀可以与男性在同等的位置中相逢,“一起揭示世界的价值和目的”。

二、主体“行动元”的性别位移

1.“行动元”性别主客关系的变动

在格雷马斯所提出的三对“行动元”——主体与客体、发出者与接受者、辅助者与反对者中,主客关系是其中最为基本的行动元模式。“陈述=F(A),其中行为作为现实化进程被命名为功能F,行为主体作为潜在的动程被命名为行动元(A)。”行为主体具有“欲”,而“欲”之对象则为客体,主体以“知”和“能”实现“做”,完成“欲”的获得,客体则因主体之“欲”而获得价值。在以往的女频网络文学中,主体“行动元”多被设置为男性,女性则自我想象为客体“行动元”,其中尤以“霸道总裁文”这一类型最为明显。顾名思义,在“霸总文”中,男性得到主要的塑造,并充当着行为主体,而女性则是其“愿望”的客体。“卓尔不凡”的男主,具备“猎取”女主的资本,并拥有达成相应目标的能力。作为客体“行动元”的女主常常因为主体性的匮乏而表现为一种工具式的存在,承担介质作用,使读者代入其中,在“被动性”中感受霸道总裁不由分说的“宠爱”。

近年来诸多“霸总文”作者的转型让这一文类日渐衰落。在2021年的新作《你的来电》中,叶非夜抛弃了“霸总文”的陈旧套路,虽然将男主盛况设置为光环加身的职业竞技选手,却不再于两性爱情中表达“宠”的权力关系,有意向“职业文”靠拢,被读者称为“清新向”的创作转变。“头部创作”中的言情作品纷纷开始将“聚光灯”打在女主身上。与此同时,女频网络文学的下沉市场中也出现了新的类型文潮流,“马甲文”大行其道。在“马甲文”的叙事模式中,女主作为绝对的行动主体,在“打脸”身边贴着“势利”“暴力”“傲慢”“冷酷”等标签的工具人的同时,其欲望得到实现,“知”“能”不再对应女主的“无知”“失能”,而切入女主的“全知”“全能”状态,男主因此落入可有可无的“辅助者”位置。以一路烦花的《夫人你马甲又掉了》这部“马甲文”代表作品为例,对于女主秦苒的“遥望”与“追随”成为男主程隽的行为表征。以往各大网站榜单上被“总裁”“王爷”等关键词占据的醒目位置,如今纷纷换成“马甲”“大佬”。2021年,阅文集团发布年度原创IP女频十强榜单,《夫人你马甲又掉了》强势登榜,云起书院的《全能大佬又被拆马甲了》登上销售金榜。畅销榜中,曾位列榜首的《满级大佬翻车》《退婚后大佬她又美又飒》亦是“马甲文”的变体;潇湘书院的新书榜中,《重生后马甲掉不停》位列第一;红袖添香的热销榜上,《夫人她马甲又轰动全城了》位列第二。“马甲文”对于“霸总文”的取代印证了幻想方式的变动。从“模仿”到“逆位”,由“被动性”走向“自觉性”,呈现了当下文化环境中有关性别认知的变迁。

2. 性别化角色的调整

“在话语层面,角色一方面表现为一种秉性,亦即对扮演者的修饰,但另一方面,从语义角度讲,它不过是对一个整体功能场的命名(功能场包含叙事中确实提到的或仅仅是暗示的种种行为)。”格雷马斯将“行动元”看作角色的类归,“角色”被定义为行动元的基本单位,对应于协调一致的功能场。当“行动元”发生“位移”,在具体话语层面,角色的核心品质与性格特征也必然发生变化。在女性充当客体“行动元”时,“柔弱”“软糯”常常是女主人公的主导性格。而当女性成为主体“行动元”后,被本质主义所定义的种种“女性特质”相继褪去,智慧、谋略成为被强调的女性品质。2020—2021年,天下归元在《山河盛宴》中塑造的女主文臻依旧保有多谋善断的特质;尾鱼的《枭起青壤》中,女主聂九罗智商在线,与狡诈的林喜柔博弈;七英俊的《成何体统》中,女主庾晚音在多维多人穿书的局面里不断试探谁才是“局外人”,破除反派的谋反危机;侧侧轻寒的《司南》中,女主阿南每遇危难,都能淡定自若,频频从围攻中逃脱;沉筱之的《青云台》中,女主温小野抽丝剥茧,理清冤案真相;她与灯的《观鹤笔记》中,女主杨婉在回忆、摸索历史侧面的过程中拿捏分寸,修改历史细节,以达成对于局势的把控;城南花开的《遇见她》中,女主梅路路以极高的分数冲出小镇,在与不法分子的纠缠中,努力保持最大限度的理性,成为以智取胜的法官;疲惫的《凭本事找骂》中,面对“江湖”游戏中的舆论战,女主温黛以假打假,分而化之,远交近攻,妙计频出。“毫无心机”“纯洁”“无知”与“蠢钝”不再是女性形象的一体两面。女频网络文学中对于高智商女性的趣味倾向逐渐清晰化,着意打破女性与“逻辑”“理性”之间的坚实壁垒,也是当下女性视角悬疑小说多现的原因。

“美强惨”成为女性形象的新特质:气质上的“美”得到新型书写,戏剧性上的“惨”得到自然继承,而被有意反写的是原有的“柔弱”之“弱”。“强”被释义为智力、能力维度上的突出,更被释义为性格上的刚强。例如天下归元的《山河盛宴》中,女主秦长歌不“躺平”,不“躺赢”,不屑于“卖萌”或“装酷”,也不轻易言败,她从逆境中奋发,在艰难中挣斗,无论是身处险境,还是生死一线,都保持坚韧的意志。闲听落花的《墨桑》中,女主李桑柔不“丧”,也不“柔”,身上兼具匪气、侠气、豪气、爽气、狠气与多情气,杀伐果断,“太阳照不到的地方,就只能自己厉害”。尾鱼的《枭起青壤》中,女主聂九罗身世坎坷,家庭支离破碎,但她仍旧选择为生命中重要的人放弃明哲保身,同强大的异族抗争。城南花开的《遇见她》中,重男轻女、猥亵、性侵、家暴、网暴、校园霸凌……亲眼目睹过无数黑暗元素的女主梅路路在成长的道路上备受煎熬,但仍以法律为信条,以光明为尽头,负重前行。

主客“行动元”身份的重置让“保护者”这一角色流转到女性手中。例如七英俊的《成何体统》中,“党争”波谲云诡,“竞演”各出奇兵,是女主庾晚音站在濒临崩溃的男主夏侯澹等人身前,为人性微光秉烛高照,为家国理想振臂高呼,证明“吾道不孤”,现代精神永不灭亡。疲惫的《凭本事找骂》中,当女主温黛以第一刺客的身份横行“江湖”,“一个人单挑一个团”,对抗游戏中抱团打压玩家的不良之风时,男主柏松筠热衷于当一个秒倒的无能“奶妈”,思考购买哪些花里胡哨的行头,如何布置自己的“家园”。又如戈鞅的《财神春花》中,“经商奇才”这一称号由男主让渡给了女主。

语言、行动、外貌等间接形容呈现着女性具有“独立”“主动”等特质的性格。语言方面,如侧侧轻寒的《司南》中,葛稚稚断然否定“女子为阴,以坤柔立身”、以“相夫教子,抚育后代”为唯一“正道”的观点,拒绝走上庸碌之路。蒿里茫茫的《早安!三国打工人》中,董白带领健妇营参战,同样有这样的表述:“我想要试一试,看看后世史官也好,文士也罢,书写名将风流时,能不能留下我的名字。”行动方面,女性纷纷进入传统意义上的男性领域,进行社会资源的竞争,拓展外部空间。例如红刺北的《砸锅卖铁去上学》中,女主是机甲高手,闲听落花的《墨桑》中的女主李桑柔以“走镖”为职业,黎青燃的《白日提灯》中的女主贺思慕是驭“万鬼”的“鬼主”,蒿里茫茫的《早安!三国打工人》中的女主陆悬鱼以“游侠”身份参战。外貌方面,“女扮男装”这类设定被大幅度削减,逐渐摒弃“假借”男性身份间接介入社会空间、逃避以女性面貌直接参与公共生活的叙述方式,而是直面性别关系的议题,并在某种程度上呈现一种“正视”之姿,随之而来的是身体叙事的转变,例如女主惯有的“纤纤柔荑”转为《司南》中“瘦硬有力”“带着累累陈年伤痕的双手”。蒿里茫茫的《早安!三国打工人》中,女主陆悬鱼被诸多读者评价为“2021年度理想女主”。陆悬鱼创建卡牌时对于技能点的偏心,让她“既不柔婉,也不妩媚,更没有什么幽静之美”。身材单薄、长相普通甚至碍眼,但武力值奇高,且多智、坚韧。在游戏性的设定中,当作者让女主以“品行高洁,武而不显,轻生死,重然诺”的任侠剑客形象实现“打怪升级”,读者也在竭力赞美女主身负黑刃、立于荒原,甘为家园城池选择背水一战时,女频网络文学中有关此类英雄叙事的“双向奔赴”成了对于“性别特质”的有力一击。朱迪斯·巴特勒说:“性别是男性特质及女性特质概念借以被制造、被自然化的机制,但是性别也很可能成为这些概念被解构和去自然化的机制。”近年女频网络文学之于“女性特质”的反向书写,正是对这一思维定势的集中突破。

三、对情爱叙事结构的超越

事业与爱情的冲突往往在女频网络文学中被加以强化,且被赋予绝对性。但是在近两年的女频网络文学中,与事业相关的故事线不约而同地得到了强化。“现言”方面,表现为“职业文”的流行,例如柠檬羽嫣(2020年度中国作协影响力榜新人榜获奖作者)的《治愈者》,围绕“亨廷顿病”建立了女主苏为安惊心动魄的医疗学术事业线。而懿小茹(2020年度中国作协影响力榜新人榜获奖作者)的《我的草原星光璀璨》通篇叙述了女主蓝堇时如何想尽办法振兴江源村的故事。与“现言”不同,“古言”中职业的概念与女性身份之间的融合在一定程度上违背历史现实,于是作者常采用“复仇”与“穿越”等设定为女主人公设置其志业的逻辑起点。或者由身世入手,为女主赋予一个华丽、惨痛的家世背景,这种独特的身份往往附带着复国、复仇等任务乃至更为广阔的家国责任,如闲听落花的《暖君》中,女主李苒的志向所在是安抚战乱。或者作者借用“穿越梗”将现代的职业概念嫁接于古代背景之中,促使女主人公的选择有方向,行动有规律,例如闲听落花的《墨桑》中,李桑柔谋划创建古代版的顺丰速递,开“民营快递铺”。同时“仵作文”一度成为热潮,诞生了凤今的《一品仵作》、薄月栖烟的《仵作娇娘》、花瓣雨的《神医女仵作》等佳作。

女频网络文学对于情爱结构的超越让人物的关系与职能发生了变化,爱情从命运的不可抗拒之力转为与实用性相关的点缀之物,男主人公也退居为功能性的存在,负责履行让女主人公在感情部分有所归属的任务,但是这一任务似乎也并不是那么重要。因此“他”是谁也成了无关紧要的问题,从而与此前男主宿命般的存在产生了本质区别。女主人公的主要行动线索总是“事业”,当男性恰好与她的行动目的相关,女主则可以“顺便”与之互动。例如沉筱之的《青云台》上卷中,温小野要查洗襟台坍塌案,小昭王也要查洗襟台的真相,他们才携手前行。而下卷中,温小野有自己的行动线,因此两人“同框”的戏份骤减。这其中蕴含的是“事业”与“爱情”的主次之分。当言情线无法沿着事业线顺流而下时,爱情让位。余姗姗的《灯下黑》中,女主周珩为了能毫无弱点地在周、许两个家族的夹缝中使用双重身份生存、谋划,她时刻警惕,不肯被爱情所牵动。闲听落花的《墨桑》中,女主李桑柔虽然喜欢顾晞,但家庭所附着的“内在性”让她望而却步,因不肯“陷入家庭事务”和“生儿育女”的拖累而拒绝了男主顾晞的追求。叙事模式结构化的变动甚至让女频网络文学中频频出现无CP小说,例如城南花开的《遇见她》并未设置爱情线,只是将梅路路如何从弱势群体的一份子成长为庇护弱势群体之人的成长经历娓娓道来,以法律为天平是她的信念,以法官为职业是她的全部。

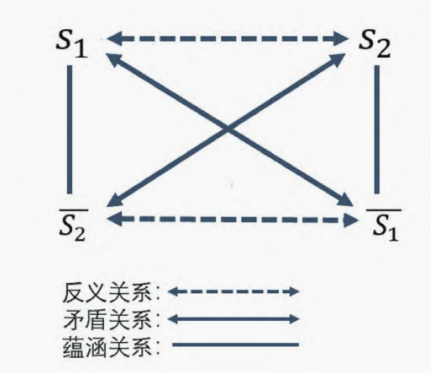

格雷马斯在列维-斯特劳斯所提出的二元对立结构上增加了两个语义素,以四个语义素之间的相互关系来构造叙事的深层逻辑,四项语义素之间的彼此作用与动态转化促使意义生成。这一符号方阵又成为格雷马斯的“意义矩阵”。如图1所示。

图1 格雷马斯“意义矩阵”

当我们以格雷马斯的“意义矩阵”为文学批评方式,为女频网络文学的叙事新变做出图绘,其中深层叙事结构的转变也跃然纸上。

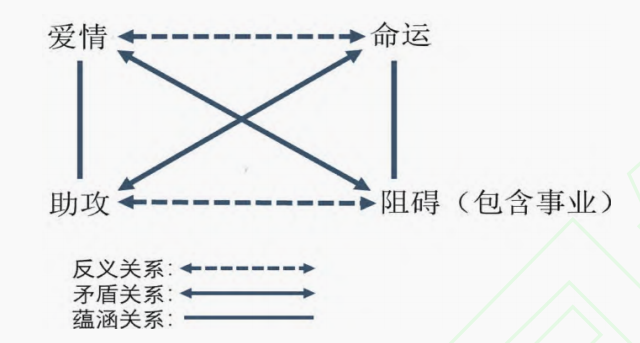

图2 女频网络文学旧“意义矩阵”

如图2所示,以往的女频网络文学往往遵循纯爱逻辑进行叙事,命运的“阴差阳错”与“不可抗力”让爱情时沉时浮。在爱情的捆绑下,两性之间的空间距离趋于无限小,这让承载外部空间的事业成为爱情不可避免的阻碍。有关“事业”的设定流于表面,女性的本领用来“雌竞”,为能与男性发生关联提供契机。在纯爱逻辑中,“事业”成为阻碍“花好月圆”的“绊脚石”。而对近两年女频网络文学中的叙事模式加以梳理,则如图3所示,叙事的核心要素由“爱情”转变为“事业”(当主人公的“志向”被着力突出时,称为“志业”更为妥当),上横轴的核心对立组也发生相应变化,由“爱情”在“命运”中的颠沛流离,转变为“事业”在“环境”中的曲折前行;叙事模式由“离合型组合”向“完成型组合”转变,即从“人际之间的聚散邂逅迁徙流离,相会相失”,转变为以“艰苦求索,经历考验,斗争,任务执行”为叙事中心,意义发生方式更迭。

图3 女频网络文学新“意义矩阵”

将作品代入图3这一“意义矩阵”之中进行内容赋值,可以清晰地呈现其深层叙事结构,由此阐释其阅读接受中所出现的相应问题。例如沉筱之的古言作品《青云台》,“事业”是对于洗襟台坍塌一案的清查,“环境”则由各个阶层合力铸成,密不透风,虽然各方立场不同,但是他们各自注入洗襟台的私欲都让真相难以被揭开。旧日工匠、书生、山匪等角色的接连出现衍生出了主人公的追寻轨迹,而言情线“不由自主”地拖累着事业线这一主线的推进。温小野与小昭王的言情线每一展开,叙述时间便延宕下来。尤其是下卷中,各方势力的联合“绞杀”为悬案的加快侦破带来紧迫性,但言情线上时间流速的舒缓与行动要求的快节奏相矛盾,造成了彼此氛围“对冲”的效果。所以,虽然温昭二人的“爱情”并不与“事业”相对立,却不由得建立了“反义关系”。作者沉筱之为了避免因两条线索“打架”影响故事的发展,放弃了言情线的继续,而读者也纷纷诟病悬疑线的拖沓和言情线的骤然消失。

正如波伏瓦所言:“作为生产者和主动的人,她便重新获得超越性,她在自己的计划中具体地确认为主体。”对于事业线的强化,无疑与女频网络文学场域内部对于价值的理解、诉求相关,表达了女性对于“被动性”的拒绝,对于主体性的接纳,因此女频网络文学有意清理旧有知识谱系中有关“事业”的概念,赋予“事业”以理念的高度、思维的深度,以及辉煌与壮丽、真理与崇高,并以此为维度切入具有公共性的社会生活。新时代女频网络文学对于“恋爱脑”的指摘和对于“搞事业”的热忱,与其深层叙事结构的变动一起合力表达着“女频”对于情爱结构的超越。

四、变体:女频网络文学的“去女频化”

网络文学中“男/女频”的性别归类方式呈现二元对立的结构,将性别规约内化其中,互相指认彼此缺失性的“性别特质”,钳制彼此之间的“越界”行为。但是频道内部结构却呈现相通性,以故事题材为子类型的分类方式,让频道内部的延展内容得以敞开。近年来“女频”中题材类型的重新洗牌,显现了频道内部结构的自我调整以及旧有性别划分范式的偏狭。女频网络文学正进入“言情+”时代。以言情为单一叙事线索的创作不再流行,“言情+新元素”的配置成为当下女频网络文学的发展倾向。以“现言”与“古言”等言情类为指称,无法有效涵盖整体性的叙事内容,甚至出现“文不对题”的效果。“言情+网游”“言情+仙侠”“言情+权谋”“言情+悬疑”……以“言情”为底衬,后者是否出色决定着故事的高度与传播效果。题材的多样性和视域的拓展,让价值序列发生变动,“权利”“自由”“人性”“公理”等议题超越“爱情”成为叙事“关键词”,宏大意象“扩列”,思想性朝纵深处发展,由此为女频网络文学整体场域带来两点新的表现。首先是女频网络文学原有类型的淡化,“宫斗文”“宅斗文”式微,“权谋文”“武侠文”“仙侠文”兴盛。带有男权中心意味的斗争逻辑自行消解,诸多新作在叙事中借人物语言表达对旧有叙事类型的反思,如空谷流韵在《大宋清欢》中借女主姚欢姨母之口表达“宫斗”“宅斗”的“无趣”:“魏夫人也好,曾夫人王氏也罢,再算上那荣嬷嬷吧,彼等天天锦衣玉食,可是关在深宅大院里的日子,就真的云淡风轻鸟语花香?只怕也是拿凉薄与愁闷,和了苦水往肚里吞罢了。倒不如你姨母我,孤零零一个妇道人家,撑下一片营生确实难中有难、累上加累,但俺再难再累,是在外头见天见地见世面,俺自己能做得了自己的主”。在“宁为雨里燕,不做笼中雀”的章节标题下,叙事场景从几座大殿、几间小屋,转至庙堂之高、江湖之远,以场域的开放性象征着主体的自我拓展与个体生活空间的延伸。这类作品代表作有2021年最热门的女频网络文学,沉筱之的古言作品《青云台》和八条看雪的《解甲》,以及关心则乱新近连载的介于“武侠”和“仙侠”之间的《江湖夜雨十年灯》、戈鞅新近连载的仙侠文《财神春花》。

其次是悬疑色彩的突出。“悬疑”不仅是一种以逻辑推理为主要叙述方式的类型文代称,而且是一种带有“中性化”意味的叙事方法,强调普遍意义上的故事性、情节性。例如祈祷君的《开更》讲述编辑连胜如何解开网络文学作家们身上的无数秘密,七英俊的《成何体统》讲述三个穿书人如何在迷雾障目的棋局中投石问路,城南花开的《遇见她》讲述一个身份交换的谜团背后令人唏嘘的群体人生,南山的《寻找金福真》讲述一个平凡的中年妇女意外被卷入凶杀案后不得不开启流浪生涯的故事。2021年豆瓣阅读推出的“女性视角的悬疑小说”主题征稿活动颇受瞩目,并涌现出了东坡柚的《朋友的那个完美妻子》、酸菜仙儿的《二次缝合》、徐暮明《心隐之地》等佳作。

女频网络文学将写作重心放在“叙事性”上,淡化性别色彩,由此在审美格调上也出现四点新变。第一是生活触感的增加,现实性与细节性的提升。“爱情白日梦”在叙事逻辑上的种种问题得以暴露,不事生产的“专职恋爱”和悬浮于生活的“虐恋”叙事逐渐流失受众,促成全方位的市井烟火气深入小说肌理,契合网络文学整体由浪漫主义到现实主义的转变趋向。这一方面的代表作以“年代文”居多,例如大姑娘浪的《梁陈美景》,将“言情”置于20世纪八九十年代上海小弄堂温馨又吵闹的生活现场,家长里短、邻里纠纷、街边美食、特色建筑、生活习惯、本地方言,构建着“言情”的叙事空间。孟中得意的《实用主义者的爱情》,讲述实用主义者与浪漫主义者在日常琐事中的相逢与彼此磨合,如象牙雕般趣味横生。此外还有李尾的《但愿人长久》、小麦S的《万春街》等佳作。第二是群像写作的泛化。群像式人物意味着全景式的构思和观照视角的延展,摆脱女性独白式的写作方式,突破感知性视角的局限,以多元的视点、多元的立场,响应文化环境的变动。这一方面的代表作有Twentine的《镜明花作》、沉筱之的《青云台》等古言作品。第三是人文精神的勃兴。停留在个体层面的亲密关系想象难以满足在主体性得到伸张后对于叙事变动的要求,对于文化资源的征用成为衍生文本的手段。诸多文本选择从艺术、历史等文化领域切入,提升作品整体的文化价值与教化功能,例如空谷流韵的《大宋清欢》呈现宋朝市井文化和日常美学,侧侧轻寒的《司南》呈现奇巧的机关制造技术与术数知识,意千重的《画春光》(2020年度中国作协影响力榜获奖作品)呈现商贸文化与民间制瓷工艺,她与灯的《观鹤笔记》呈现明代政治轮廓与古今贯通的文心。第四是“格局”的抬升。在书写物质现实与精神理性层面时皆提倡宏大叙事,人物是否具有公共领域的使命、立意是否具有概念高度,成为衡量“女频”作品的新型标尺。在具体行文方面,作品正文内容寻求视野的广度与思考维度的多维递进,结局与番外取消“儿女双全”这一“常态化”戏码。在主题方面,Uin的《阿吱,阿吱》通过“民国篇”书写抗日战争的壮烈,在“一寸河山一寸血”的苦痛中回顾历史的疮痍;戈鞅的《财神春花》让“财神下凡”传达“居利思义,利物爱人”的金钱观,长孙春花自解家业,甘愿以“一鲸落”促“万物生”;天下归元的《山河盛宴》为女主文臻赋予“无世家凌人上”“为民者无需丰碑”的期待;希行的《第一侯》让女主李明楼在己身得护的基础上,义无反顾地去护住剑南道,在力所能及之处努力庇佑乱世中的众生;蒿里茫茫的《早安!三国打工人》关注“海内沸腾,生民煎熬”的时代,让女主陆悬鱼被战争改变,发愿“也要改变战争”,为命如草芥之人“劈出流丽的刀光”;沉筱之的《青云台》通过解构“洗襟台”,建构“青云台”,触摸信仰与真相的关系,呈现人性的光影斑驳。在纯爱逻辑下被遮蔽的家国观、民族观、苍生观得以重现,上层审美与下层市场的共同更迭组成了女频网络文学整体性的代际更迭,种种新特质的聚合衔接着文化环境的嬗变。

2020—2021年,女频网络文学内部叙事方式的结构变动,包括修辞上的“调焦”、主客“行动元”的“位移”、底层逻辑的“重塑”等等,使得女频网络文学的人物行动模式与叙事结构与男频网络文学产生某种“相似性”,各种“去女频化”的变体也从方方面面证明着“女频”与“男频”的关系正处在从强调差异转向淡化差异的过程。罗兰·巴尔特从语言学的角度指出,当二元对立的能指对应了相同的“所指”,就会出现所谓的“中性化”特征。“在其中一个适当的对立失去了其适当性,即不再是意指性的了。一般而言,一种系统的对立的中性化是在语境的影响下发生的。”以二元结构的“对立”来指认彼此特征的“失效”,证明旧有的“男/女频”分类方式中所固着的性别框架难以同当下的频道内涵相适应,由此出现一系列龃龉、裂缝。那些被散逸在外的、难以冠名的、意义含混不清的作品的频频出现,提示着我们以性别为频道分野这一归类样式亟待被重新审视、清理、扩容。或许由文化传统所塑造的想象方式难以骤然逆转,立即取消这一性别分类方式所带来的模糊与混淆也并不能有益当下的现实,内部拓宽、自我赋权,更有助于性别认知的演进。网络文学动态生成的语境,让其具备一种独特的敞开性与流动性,与文化语境的共生参与着大众意识形态的变动。这种敞开与流动也成为网络文学所天然储蓄的动能,刀锋潜行其内,以其不固定性为界定网络文学释放了更多的空间,意味着“女频”新的面貌永远在下一刻。

作者简介

李玮,南京师范大学文学院教授、博士生导师。曾主持并完成国家级及省部级项目多项。于国内外重要学术刊物发表论文40 余篇,出版专著2 部。获江苏省哲学社会科学优秀成果二等奖2 项。获得江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师、第四期及第五期江苏省“三三三工程”中青年学术领军人才、江苏省社科优青等荣誉。