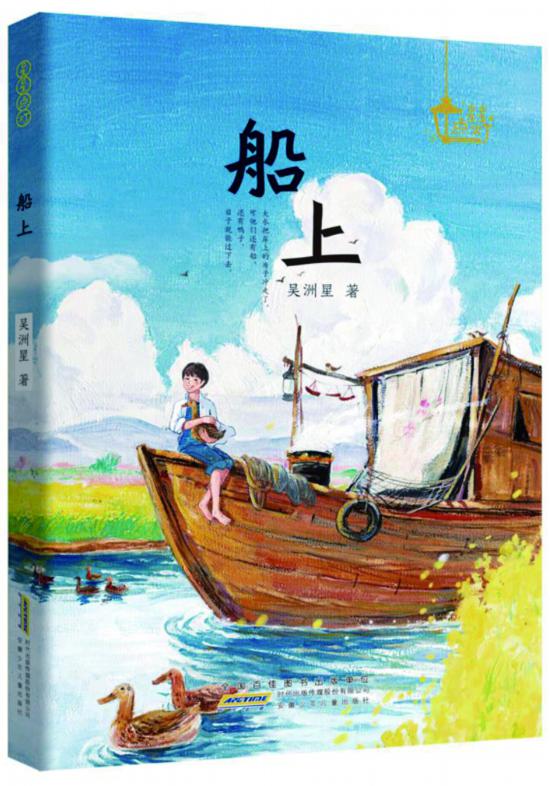

河与岸之间的精神漫游 ——评吴洲星的长篇小说《船上》

在文学作品中,家是一个耐人寻味的话题,它是人们赖以生存的地理居所,也是人们灵魂的休憩地。在《船上》这部长篇小说中,吴洲星写到了两种不同的家的形态。一是岸上之家,它的具体位置在常家庄,处于一种被破坏和待修复的状态。一场洪水让常坡儿失去了赖以生存的家园,寄居亲戚家的生活让一家人受尽奚落与嫌弃。从地理属性上看,岸上之家是稳定的,在常家庄建一座属于自家的房子也成了全家奋斗的目标。二是船上之家,它的形成源于全家人的主动选择,在河里养鸭为生的不稳定性,决定了船上之家流动性的特征,具体到小说里,银村、吉村、刘家村、章口镇都曾经是船上之家的停靠点,它们构成了常坡儿一家的生活版图。常坡儿一家人在河上与岸上对家园的寻觅,实际上是一种精神上的漫游,隐喻了个体对精神归宿的探寻:我们究竟要去向何方,我们的归宿又在哪里?

在小说中,常坡儿是一个颇具“野性”的儿童形象。常年养鸭为生,常坡儿与动物之间保持着亲密无间的情感互动,不论是从不杀自家的鸭子吃,还是无微不至地照顾红芍寄养的两只小鹅,抑或是收留麻婆婆去世后无人认养的狗儿白脖儿,对待动物,常坡儿一直尽心尽力,毫无怨言。常坡儿把那些动物视作自己的好朋友,尤其是当它们处于生病或者被他人伤害的时候,他绝不会坐视不理,那些义无反顾之举中带有不容商量的果敢和坚决。 “野性”的养成,除了来自动物界的“熏染”,还因为他没有被所谓的“知识”驯化。在小说中,常坡儿对数字的迟钝体现得淋漓尽致,他用稻草打结的方法来数鸭子的个数,卖鸭蛋时不会算数导致了10元钱的经济损失,这些细节都呈现出一个缺乏生活经验的儿童形象。在人与人之间的交往中,常坡儿往往采取的是一种简单、直接、自然、真实的交际策略,比如卖给秋水家鸭蛋时他故意在鸭蛋上扎下了针孔,仅仅因为秋水看不起他家的鸭子;再比如在章口镇,草生偷走了常坡儿养的一只鹅,常坡儿立马上门要鹅,毫不犹豫;还有在与麻婆婆的交流中,得知小顺子的身世,他立即与青蜓一起开始寻找小顺子。不可否认,常坡儿性格中的率真、果断、真诚是一种难得的品格,许多看似粗野的行为也是一种未被“规训”的孩子的本能反应。

如果说常坡儿性格中最鲜明的特征是“野性”的话,那么他的父亲则分明是一个被“酒”与“赌”奴役的人。在常坡儿父亲身上,作者植入了一个英雄救人的故事,常坡儿父子救下了河水中漂流的青枣,细节使得父亲的形象增添了一丝高大和伟岸。伴随着酒水的催化,常坡儿家与青蜓家结下了深厚的情谊。酒也渐渐成为常坡儿父亲排遣心中苦闷的一种方式,在仅靠养鸭卖鸭蛋为生的日子里,经济上的捉襟见肘让他投入到酒精的麻痹之中。除去对酒的迷恋,常坡儿的父亲还幻想在赌桌上一夜翻身,赢得回常家庄建房子所需钱财。自然,这是一种不切实际的奢望,常坡儿的父亲在赌桌上输得身无分文,他只有靠酒精的麻痹来寻求精神上的短暂解脱。在小说的最后,常坡儿父亲的离开颇有点耍小孩脾气的意思,母子俩的寻找才让她们意识到家人的重要性,尤其是在船上听闻有人溺水而亡时,常坡儿和母亲的担忧和惊恐是真实存在的。不过,父亲在建造房屋中获取了重生,在常家庄的那堆木头中,父亲找到了家的终极意义,明白了男人的担当与责任。至此,常坡儿父亲才从“酒”与“赌”的迷醉中清醒过来,告别了曾经的自己。

在小说中,作者写出了人生的百态。外公外婆去世后,常家庄变成了舅舅家,称呼的改变意味着地位的降低,即使常坡儿母亲买鸡送给舅妈家,也依旧难逃被拒绝被奚落的命运,亲人间的冷漠给常坡儿的内心留下了阴影,寄居的岁月成为孩子心中的隐痛。与常家庄的寄居生活相对,寄居刘家村麻婆婆家的那个晚上感受到了来自陌生人的温暖。麻婆婆毫无保留地告诉了常坡儿她收养小顺子的故事,常坡儿心理深受震撼。对于麻婆婆来说,即使花光所有积蓄,也要养活这个被遗弃的孩子,即使小顺子后来被亲生父母要回去,她依旧在刘家村独自等待着他的归来。麻婆婆身上汇集了女性的无私、善良、宽容、大度等精神品格,她对新的生命始终怀有敬畏和爱护之心,把自己的余生都交给了小顺子,在漫长的等待里,展现出强大的生命力。

从小说的叙事结构上来看,《船上》采用的是一种类似于“画圆式”的结构,从常家庄起笔,接下来银村、吉村、刘家村、章口镇依次登场,最后落脚点是常家庄,形成了一种有效的叙事闭环。不难看出,地理名称在小说中占有重要的意义,小说都是围绕一个个地理名称编织故事情节的,常坡儿一家的见闻,也因不同的地域而呈现出不同的情绪状态。在流动中寻找稳固的家园,书写一家人在船上与岸上不同的生活状态,不失为一种有意义的叙事探索。