邵丽:文学帮助我们恢复记忆,也让我们更加阔大和宽容

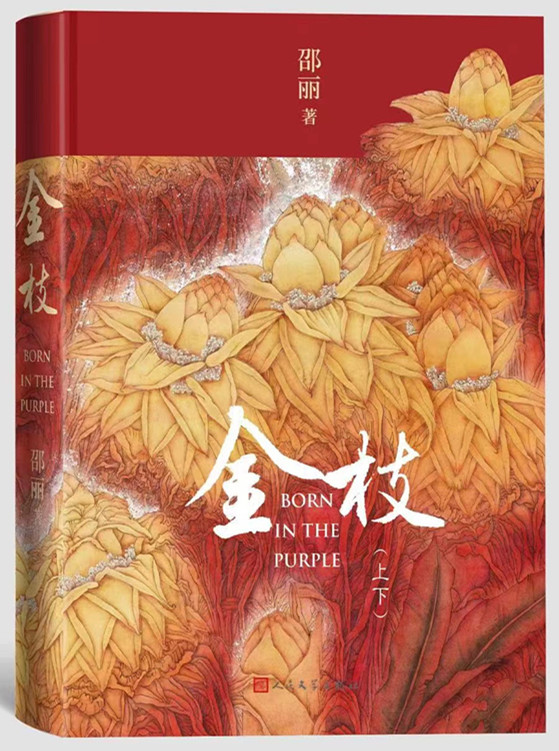

前年我出版了《金枝》上半部,为此写了不少的创作谈,可是每次谈都有不一样的感受。为什么会有这种差异?我自己都很诧异。可能因为我写创作谈时既有写作的初心,也有出版后我回望作品时那种复杂的心态吧!总之,很难一言以蔽之。

源自中原千年故土的颍河岸边,有一个古老的村庄——上周村。一个家族六代人的梦想与现实、根系与枝脉、缘起与当下,活生生地呈现在这部小说之中。周氏家族亲人间的逃离、刺痛、隔膜和融合,令人动容。家族精英从乡村汇集到城市,又从城市返回到乡村的历史轮回里,真实展现了城市和乡村的巨大差异和变迁,写出从隔阂到交融的人生悲欢。通过城市和乡村两个女儿的叛逆、较量和理解,殊途同归,从而表露出家族女性在传统文化下的恪守与抗争,挣扎与奋斗,撑起了这片故土的魂魄与新生。

其实在内心里,我知道有一些东西梗在那里,它会持续发酵,让我寝食难安——有些事情我没全面表达出来,或者犹豫是否要说出来。最主要的就是整个源自上周村的这个周氏家族,在肉眼可见的几十年里,尽管出了不少的官僚、干部、艺术家,但却是靠一个大字不识的女人黏合在一起的,她就是作品的女二号拴妮子。所以踌躇再三,我写了作品的下半部。上部发在《收获》,下部在《当代》发表,起名《当归》。在这部作品里,终究是让拴妮子站了起来,还她以地位和尊严——尽管地位这个词于她而言是一个阔大的奢侈品,但我觉得她配得上。

写家族历史是一件吃力不讨好的事情,毕竟很多人容易对号入座,很多事情因为禁忌而被刻意收敛。曹雪芹所谓的“满纸荒唐言,一把辛酸泪。都云作者痴,谁解其中味”,道尽了其中的酸甜苦辣,但远远不是全部。比如我五六岁的时候被父亲扇那一巴掌,他的那只手一辈子都没从我脸上挪开过,我们俩从来也没真正和解过。那是一个人的痛,一个家庭的痛,也是一个时代的痛。再一个,穗子离婚不离家的坚守,是插在两个家庭之间的一根刺,几十年里都拔不掉。可当物是人非,我们回首再去打量这段历史的时候,却发现她无非是延续和传承了家族女人的这种宿命,也正是因为这种延续,让周家人的“家族”概念有了真实而具体的物理形态,也让他们最后对土地的回归有了明确而温暖的指向。

也可能因为年龄的原因,我这些年的创作更多地深入到家庭话题,父亲、母亲、祖母……这主要源于父母和我们所处的时代。他们生活的那个时代和我生活的时代重叠了很多年,而重叠的那部分,是构成中国历史厚度的一个重要阶段。那个时代既翻云覆雨又波澜壮阔。我在那个时代里出生、成长、恋爱、结婚,那是一个密不透风的时代,也是一个大开大合的时代。当我们回望那一段岁月,不管曾经怎样伤痕累累,也依然有难能可贵的温馨和失而复得的理解。我想,这也是文学的功能之一,它既帮助我们恢复了记忆,同时也让我们变得更加阔大和宽容。所以讲述父亲、母亲,还有祖母以及这个家族,于我而言有了一种打探历史的隐秘快感,也有一种直面历史的痛感,也许这就是向历史致敬的真实含义吧。我们在这个大的历史背景下来看待父亲母亲以及各色人等,就会有一种全新的视角和油然而生的悲悯。

每当我写父亲这个人物的时候,总觉得他是一个指代,其实从更广泛的意义上来看,他更像一个象征。那个时代大部分家庭的父亲都跟他差不多,嵌在时代的夹缝里,谨小慎微,动辄得咎。但我的父亲之所以更具代表性,是因为他从青年时期开始,自婚姻到事业都发生了“革命”。如果从乡村的、功利主义的角度看,像他那一代许多革命者一样,他是一个成功的旧社会的脱逃者。但脱离开功利导向去审视他,作为一个职业革命者,虽然他一生谨慎,但是因为家庭复杂关系的影响,他几乎没有逃脱任何一次运动的冲击。可以想见他在政治和家庭的双重压力下所承受的心里折磨。他所勉力维护的,比如他身后的两个家庭,后来都成为他巨大的精神包袱。于是他选择了躲避,把更多的家庭责任和矛盾抛给了妻子,甚至还包括我在内的孩子们。然而他在其中的转圜,很难用对错来评价。但是父亲的躲闪,客观上造成了家庭之间的龃龉和对孩子们心灵的戕害。其中的恩恩怨怨,真是一言难尽。拴妮子的得寸进尺,我的睚眦必报,都是我们在这个畸形的家庭关系中所汲取的成长养分。所以这段看起来咬牙切齿的历史恩怨,更具有了冰冷的时代所特有的情感特征。即使后来所谓的理解、放下和宽容,也难免会有终于雪耻的痛快。这就使原本高尚的情感,变得面目可疑。

父亲身后的历史纵深,是很难被看透和书写的。甚至往更深处讲,从曾祖父到我的子女辈,涉及的时间跨度长达百余年。这一百余年恰与新中国的发展历程大致平行。时代风云瞬息万变,曾祖父周同尧、祖父周秉正和父亲周启明,都因各种缘由离开了家乡与原配妻子。除却祖父下落未明,曾祖父与父亲皆是无可訾议的忠诚的革命者,一生的命运与政治相关联。而他们背后的那些女人们,却靠自己超乎常人的忍耐和坚韧,延续着家族的香火。这看起来似乎平淡无奇,但细想起来却惊心动魄。那毕竟是几个鲜活的生命啊!对于她们,可以作跌宕起伏的宏大叙述,也可以作置身事外的冷眼旁观。但毕竟我身处其中,枝枝蔓蔓的梳理总是让我难以独善其身,思维和情感也很难波澜不兴。所以我觉得,即使我尽量避免在作品里有偏颇的态度,但毕竟在爱与恨、生与死的两个维度之间,很难有客观的取舍。聊以自慰的是,至少我对人性的观察和人生的反省,还是以最大的诚意和善意做出了努力。

作品里的两个母亲,朱珠和穗子,我觉得给予她们的笔墨太少。但母爱就是这样,它其大无外,其小无内;既无所不在,无时不在,但又无从谈起。但它又是世俗的、具体的。朱珠自从嫁给丈夫,就心无旁骛,任劳任怨,一心一意地维持着这个家庭的日常。即使她在知道他还有一个前妻和女儿,而前妻还固守在老家离婚不离家时,也只能顺从现实,按照丈夫的意图一丝不苟地打理这个家庭与那个家庭的关系,一生都不曾抱怨过。但恰恰是这种平静所造成的欹侧,让我们心里格外难以平衡。而穗子的悲剧更令人欲言又止,她从嫁给丈夫的那一天起就在抗争,而命运不公给她带来的苦果,虽然在岁月的流逝中并非触目惊心,但也需要极大的耐心和勇气承受。她都默默吞下了。坚韧和煎熬是中国传统女性的命运标签,但最后的功德圆满也未必是对她们的馈赠和赞许。

其实说到底,我和拴妮子不过是一体两面。所有的进退得失在水落石出之后,更让被岁月过滤纯净的亲情具有了永恒的意味。面对着汹涌而至的命运洪流,艰难的泅渡也是以各自的方式渡劫,会有侥幸逃脱的欣喜,也有灭顶之灾的哀鸣。所以抛却家庭和一己的情感,我觉得惟一不应该遗忘的是个人在时代中的沉浮,那种走投无路的悲怆和艰难,值得我们深深地挖掘和体味。

在作品里,我试图通过对家族历史的梳理寻找生命的原乡,但兜兜转转,最终发现一切都始于土地,也归于土地。我的先辈们那么义无反顾地冲出家庭,走出故土。但最终,他们的后人却以另一种自觉的方式重新回归土地——土地是中国人的文化乡愁,也是他们牵牵绊绊、始终难以真正打开的心结。所谓乡土中国,此之谓也!