人们身上的巨大伤害,而是日常生活中的种种迷思。《鸭镇往事》诠释了小说创作的一种可能,关于“小镇叙事”可以怎么写。 除了“伤心”,小镇叙事还能怎么写

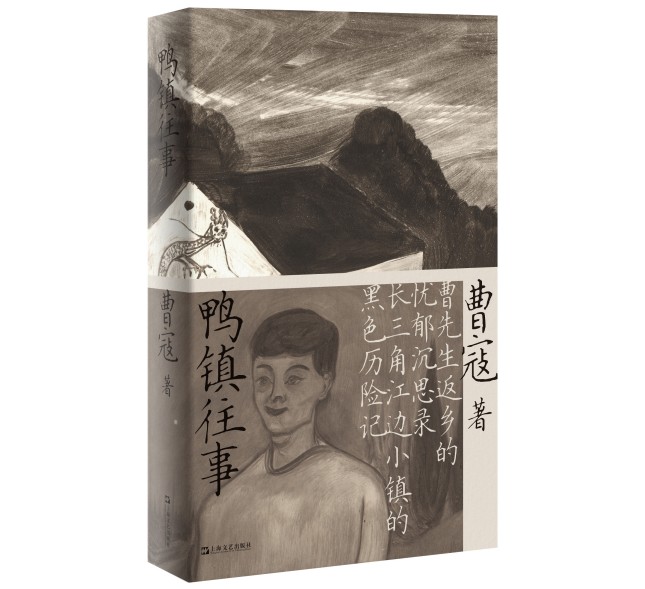

《鸭镇往事》,曹寇著,上海文艺出版社2023年3月出版,68.00元

曹寇的小说要阐明的,不是强压在从故乡出发,以书写的方式,重新置身于故乡。这种“故土”小说,是当代文学创作的一种取向。除了城市文学和乡村文学两股潮流,有些作家选择了以“小镇”作为创作的题材,比如,颜歌和《平乐镇伤心故事集》、郑在欢和《驻马店伤心故事集》,出版后反响都不错。

小镇叙事因为特定空间及其指向的社会阶层而具有特殊性。小镇,不像城市那样充满了稍纵即逝的机会,也不像农村那么空落、凋零、灰扑扑,它悬置于乡村与城市之间,以日常生活景观而言,就是“城乡结合部”。颜歌曾经说过“这样的城乡结合部是我的伊甸园,而我充满喜悦地从这里翻找诗意”,郑在欢则在访谈中自称是城乡之间的“破壁者”,试图构建一部部迷幻又真实的“城乡结合部残酷文学”。

颜歌和郑在欢的作品带有青春伤痕文学的一些特征,这从书名的题眼“伤心”中就能感觉到,他们的写作带有强烈的感情色彩。《平乐镇伤心故事集》以幽谧细致的笔触讲述女性被束缚的命运,《驻马店伤心故事集》以诙谐与荒诞共舞的方式,呈现粗粝土地上肆意生长的生命。可是,对于小镇居民而言,“伤心”不是常态,没有那么多故事性,在小镇,每天发生的事情,归根结底,不过就是——生活。

擅写小镇“生活”的当代小说家,曹寇应当名列其中。尽管我只读过他这一部作品,叫《鸭镇往事》,我已经发现,这位作家有着对生活、对文学、对人本身的透彻的理解力,以及不动声色的、清晰到位的语言表达能力。如果说,小说大多讲究起承转合,讲究情节的跌宕起伏,讲究人物形象的塑造,那么,在曹寇的小说里,我们几乎完全看不到这些,他仿佛就是贴着“生活”本身来写的,就是作为叙事者,徐缓地告诉你,鸭镇发生了哪些事情。他的讲述又不是写实主义的,他无意于描写婚姻、家庭里那些一地鸡毛的场景,而是把注意力放在容易疏忽的、别人感觉不到,只有当事人自知的某些事情,使得我们的阅读产生陌生化效果。某时某刻,人的情绪开关突然不经意地被触动了,于是,事情就发生了。

《鸭镇往事》收录了曹寇的16个短篇小说,一部以长三角江边小镇为背景的小说集。举个例子,《鸭镇疑云》,说明我对曹寇小说的看法。

故事的发生时间是1996年。小混混张亮喜欢刘宾汉老师的女儿刘婷,致其怀孕退学,刘老师严厉拒绝了上门求亲的张父张母,张亮与刘宾汉在众目睽睽之下斗殴。不久,刘宾汉被人谋杀。谁是凶手?张亮的嫌疑显然最大。写到这里,叙事者突然移开了线路,讲起了住在鸭镇西边村里,一个叫刘刚的年轻人。刘刚是村里有史以来第一位大学生,他结交了一位在鸭镇的女笔友,怀着一腔情意去找她,可是,她避而不见,从早到晚,他走了很多路,都打听不到她在哪里。多年以后,刘刚因经济犯罪被捕,同时交代了当年他杀死刘宾汉一事。

这篇小说最生动的一段描写,是作者用了大约800字描述刘刚经过刘宾汉家门前听到屋内鼾声时受到刺激。“屋内传来了鼾声,巨大的鼾声,那种你可以看见鼻腔和呼吸道里胶着着各种浓痰、粘液和垢污的鼾声。”“鼾声像海浪一样将他全身打湿”,“又如岩浆一样灼烫”。刘刚难以忍受,翻进围墙,用铁锤将素不相识的刘宾汉的脑袋敲碎了。

这篇小说让我依稀有种读卡佛的感受,无论是写作瞄准的对象,还是简练朴素又精准的语言风格。刘刚杀人的过程,张亮蒙冤后的心理与行为,这些原本可以大加渲染的情节,统统一笔带过。因为,作者知道生活将我们撕碎的多种方式,不一定是“杀人”这种戏剧化的冲突,而可能是一直被某种氛围所笼罩的人,突然被某种意象击中,所谓的“压死骆驼的最后一根稻草”。曹寇的小说要阐明的,不是强压在人们身上的巨大伤害,而是日常生活中的种种迷思。小镇生活是在凝滞黏稠的时间与空间里无聊地度过的,曹寇致力于揭示那些具体的、世俗的、庸常的小镇居民,他们是少年时代的同学,离乡打拼的女青年,迷恋钓鱼的中年人,往返于乡镇和市区之间的打工者,相互依赖又彼此厌弃的亲朋好友,事业和情感都存在竞争的青年教师……他们普通、平凡,不具备成为小说主角的特质,而曹寇将他们纳入了文学的范围,不作任何道德评判,避免艺术化的加工,诚实、冷静、客观地审视生活本身。

在这些小说里,人们聊着天,不外乎工作收入,兴趣爱好。有些人不想说起过去,因为那只摆在床尾的、飘着臭气的粪桶,仍然在记忆里彰示着贫穷的家庭出身。有些人赶着相亲,想要迅速组建家庭,尽快在拆迁前多分几套房。313路公交车始发于鸭镇中学,兜兜转转,到达市区,这么些年,一路上总会发生些事情吧,不过就是些谈资,男男女女的段子八卦。饭局也是人群聚堆的地儿,说说笑笑,谁都会有些真真假假的可说不可说的故事。鸭镇中学来了几位新老师,本地人没能跳出小城,依然要在这里捧好这口铁饭碗,外地来的老师却已经开始琢磨怎么在此地找朋友、结婚、生孩子……

曹寇的小说创作,具有文学与现实的“互文”对应,但是,作品透露出来的精神气质不是放任自己或引导读者沉湎于“伤心”的层面。我想起梅洛-庞蒂关于小说的一些评述:“真实的事情不必是传奇的和优美的”;“它可能是消失或淹没在社会进程中的一种生活”;“小说只能依据真实的小事情”;“小说利用它们,像它们那样进行表达,即使小说离不开编造,它所编造的东西仍然是虚构的‘小事情’”。我想,《鸭镇往事》诠释了小说创作的一种可能,关于“小镇叙事”可以怎么写,曹寇显示了成为优秀小说家的才能。不过,紧贴着生活层面的叙事,也是有缺点的,在深度和超越性上是有所不足的。虽然,我们不能苛求每位小说家都能完美地处理好“轻”与“重”。