童年不仅是存在的深井,亦是人类的归程 ——钱理群、金波合著《我与童年的对谈》读后

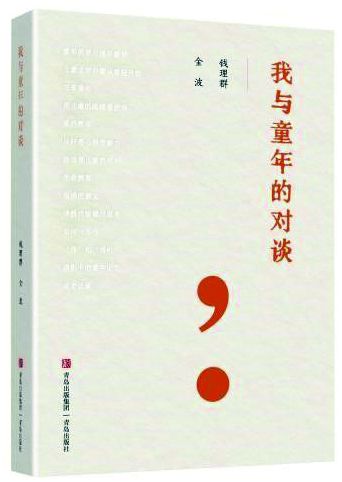

论及“童年”,古今中外向来不乏深掘与礼赞,与“发现童年”息息相关的热议话题是:历史中的儿童是如何被发现或发明的?发现或发明儿童的是些什么人?他们在何种维度上关注儿童?然而,无论作为“发明”还是“发现”,关键的问题并不是对于儿童究竟在历史上哪一个阶段被发明或发现的盖棺论定,而是儿童在不同时期是如何被理解甚至被误解的。毕竟,当“发现派”论者以“童心”代说人之本性时,难以完全排除建构主义的目的和动机;“发明派”论者在建构历史概念的同时,潜意识中自然也会存在某种本质化倾向——譬如“发现童年”的阿利埃斯在发出“中世纪没有儿童”的声音时,必然也因其存在着一个理想本质作为参照系的。因而可以预见,走向未来的儿童文学与文化研究,也会是走向建构主义的本质论等更具有自我更新意义的思想理路之中的。在这一基点上,可以说钱理群与金波合著的《我与童年的对谈》一书,有望成为当下语境中切实纾解童年焦虑、深入启蒙儿童成长的大家对话录。

钱理群与金波,一位是文学研究领域声望极高的学术巨擘,一位是一生为孩子写作的童心巨匠,何以一相遇便陡然激发出电光石火?我想,产生精神共振与思想共鸣的根柢,其中一个关键点出于他们对儿童教育的共同关注与焦虑。近年来,他们尤其注意到,以“狼性教育”为主导的儿童(教育)观正在无声无息地造成“童年的消失”,二人的讨论和反思也正以此为开端。钱理群先生审思后提出,之所以会产生这样的困境,是教导者犯了“颠倒人生季节”的错误。当然,这里所谓“人生季节”,或是受到周作人的启发,认为人的生命就像大自然的四季,小学和中学是人生的春天,春天该做春天的事,如此便知天时、顺时序,否则便致使儿童丧失成长的权利与良机。类似地,金波先生也有类似担忧,因为他在与孩子的相处中悲哀地发现,现实生活中的很多儿童缺少有趣的、符合天性的童年生活,已然失去了本属于他们自己的乐园。

从童年的失乐园中将儿童拯救出来

起于保卫童年的初衷,两位耄耋老人以“儿童文学启蒙教育”为核心,直击生命教育、审美教育、情感教育、自然教育等社会痛点、热点,试图对如何纾解童年消失的焦虑,如何养育童年循其时序,如何以童年为媒长养精神生命等问题做出心目中的理想提案。言至于此,倘以为这些提案又是另一堆枯燥无味的行为守则、规范,抑或可量化评比的竞技比赛,恐怕是低估了二位先生对于儿童启蒙的深思。尤其出乎读者意料但又在情理之中的是,他们不约而同地将目光转向了儿童文学的诗乐园。

那么,究竟什么是儿童文学?什么又是儿童需要的文学?对于这些习焉不察却又暗藏玄机的概念的探讨与省察,恰恰最为考验教导者的远见和目光。“儿童文学就是春天的文学”,钱理群在“人生季节”的思考纬度上如是说。他对于评论者所言“金波先生是绿的”颇有同感,在对谈中多次感叹金波先生的文字充满了春天的气息,因而认为他的作品的最大价值之一,就是帮助儿童在“春天的成长”,这不可不谓知者之言。关于何为“儿童文学”的天问,一生凝心于儿童文学创造的金波先生亦成竹在胸:“一是儿童文学应该是使儿童健康成长的文学,二是儿童文学应该是把真正的童年还给儿童的文学。”细细品读《我与童年的对谈》全书,不难发现,无论是钱理群先生顺势而为的生命哲学,还是金波先生之健康的享有真正童年的儿童文学,保护儿童天性、任其自然而然是两位先生的共识,也是他们儿童教育观、文学观的核心与本质。

具体而言,如何以儿童文学启蒙儿童“从自然人变成文化人,由自在的人变为自为的人”,就如星落棋盘般散落在《我与童年的对谈》中。其中的线索一言以蔽之,或许可以大致总结为“会看”“会读”“会玩”“会爱”几个关键词。譬如,《用儿童的眼睛看世界》《摄影中的童年记忆》等篇目中,就记录了先生对于儿童“会看”的期待,钱理群汲取林庚老师的“婴儿心态”和梭罗《瓦尔登湖》中所谓“黎明的感觉”等多方面的精神营养,建议孩子培养会看的眼睛、会听的耳朵,重新开发感官,召回深切的感觉;而在金波先生长达一个甲子的诗意创作中,面对一棵树的审美是常有的事,会看的金波先生不仅自己对生活中的“微景观”颇为留心,在文字中一直也以草木繁花、鸟蝶虫鱼这些备受孩童怜爱的座上客吸引着儿童的目光。当然,就曼谷埃尔所谓广义的阅读而言,两位先生所召唤的审美之目已不仅仅是凝心自然之美,还天然地内涵了读书之乐,那些谈及“会读”的吉光片羽就散落在《阅读的意义》《诗教的智慧与思考》《思辨能力》等篇目中。

诗人要用自己的爱让孩子们懂得爱

然而,教予儿童读与看还都不是目的。从“立人”的儿童教育观出发,两位先生特别强调保护孩童天性,尤其是“会玩”与“会爱”的重要性,《生命教育》《爱的教育》《游戏是儿童的权利》《“我”和“我们”》等篇目中就有诸多发人深思的箴言。两位先生坚持,没有游戏、做梦与爱的童年是不可设想的。钱理群先生说,“玩最大的快乐就是自由自在,爱怎么玩就怎么玩”,这样才能回到自然状态的生命。按照先生在《风雨故人来》一书中的观点,“儿童就是玩,没别的事,如果让儿童去救国,那有点荒唐。首先在大人方面是失职,没有把国家治理好,让儿童来救国;而对儿童来说是越权,因为这不是他的义务,不是他的事”。金波先生亦持此观,认为无论是从儿童教育还是健康成长的角度,游戏都是非常重要的“成长的权利”。最后,在考虑如何交给孩子学会爱的谈论中,钱理群先生警惕鲁迅所疑心的“爱的专制”,金波先生则以沁透了诗与爱的美文作为自然博爱的生动注脚,亦如其在《儿童文学札记》中所自陈的,“诗人的天赋是爱,诗人要用自己的爱让孩子们懂得爱,爱祖国、爱人民、爱亲人、爱朋友,爱一切美好的事物。从小唤起孩子们心灵上的爱,我们的未来才是光明灿烂的”。

行文至此,细心的读者已经可以很幸运地从滚烫的对谈中寻绎到两位先生对于儿童教育的真知灼见,这是读者与大师的相遇。就思想容量而言,这本谈论童年的小书,实在堪当有分量的大家对话录,且分量之大不在“大家”之名,而在知识分子担当之重。按照萨义德对于知识分子的定义,知识分子天然属于弱者、无人代表者的一边——儿童在多数情况下仅仅作为叙事灰阑中心的马寿郎,难以取得发声权的现实境况使其难以逃脱弱势地位,两位先生的发声,无疑是站在儿童这一边的、为儿童谋求发展与福祉的。不过,知识分子的批评意识也在两位先生的对谈中展现得淋漓尽致,因而在谈及童年问题和儿童之境况时,读者罕见地听到了许多真话,哪怕并不总是那么中听的漂亮话,这正得以显影出知识分子的毫不妥协、无所畏惧的姿态与品格。再次借用萨义德的话说,他们既不是调解者,也不是建立共识者,而是这样一个人:“他全身投注于批评意识,不愿接受简单的处方、现成的陈词滥调,或迎合讨好、与人方便地肯定权势者或传统者的说法或做法。不只是被动地不愿意,而是主动地愿意在公共场合这么说。”

合上书的这一刻,我不由自主望向窗外的白玉兰,一个画面长久萦绕在脑海挥之不去:一位老人面对一棵树,站着。那一瞬天地归于混沌而任自然,俯仰之间,万物互联。直到另一位老朋友到来,才稍微打破了片刻的沉寂。然而捷足先到的老人却头也没回,用站立的姿势对他说:“今天我与树的交谈开始得比你早哦……”或许,童年不仅是存在的深井,亦是人类的归程。这是树与老人的相遇,也是树与老人共同返老还童的一种方式。可以想见,两位“老顽童”今日的心灵奇旅,不久便会如投掷入湖心的一颗石子,回声带着涟漪荡漾开来,一圈圈波纹正是思想震荡而激起的纹理。而在日后似水流年的磨砺中,树与人的英气与之俱增。