蒋在:驾驶我的车

2019年回国前,我不得不把我的第一辆车卖掉。那是一个夏天,方向盘和仪表台被晒得发烫。去往郊区的车行要经过一段高速公路,为了和其他车辆保持相同的速度,我把速度提到了90码。在车行填完表,工作人员带着工具把车身前后保险杠上挂着的车牌卸掉,让我拿在手里,坐在沙发上等待叫号办理最后的交接手续。这种安静又空旷的感觉很熟悉,像是在医院或是机场。

在真正拥有第一辆车以前,我一直驾驶着大学同学的一辆1980年左右的绿色双排座车。车的座套沿用了棉和聚酯纤维合成的布料,缝合的间隙里有很多树枝木屑以及灰土的碎片。后排左边的车窗没有办法关紧,有时雨雪会飘洒进来。好在我常年使用四季胎,也不会在冬季时换成雪胎,所以在漫天大雪里开车的时候并不多。有几次下雪,车行驶到史丹利公园(Stanley Park)入口时,透过深蓝色的遮光膜,旁边树上的积雪和来往的行人,像是浸泡在了幽深的蓝色之中。

我一直驾驶着这辆绿色的车往返于学校、超市和海滩之间。它成为我日常生活里必不可少的座驾。在乡村开车是一件惬意的事情,这里没有过多的车辆和行人,但即便是在没有行人的时候,我也会在每一个“停止”指示牌前停顿至少三秒。温哥华午后或清晨的空中会飘浮着一条绵长的薄雾,车行其间天宽地阔。我常一个人带着面包和小说,驱车到海边看海鸟飞行,海浪拍打岸边的声音总是会被残缺不全的雨刮器打断。车内空调机箱的轰鸣,也会盖过外面世界的风浪声,寒冷的空气透过破碎的车窗玻璃,弥漫着石头底下海洋生物腐尸的腥味。

再发动这辆车的时候,它的仪表盘显示这辆车已驾驶了1 710 000千米。

现在已经很难想象那时候的状态。那些年暑假我很少回国,有一次去同学家借住,三层楼的房子,在他们一家人外出旅行时,只有我住在他们家的地下室里。近两个月的时间,我没有见过任何人,也没有和人说过话。临近傍晚时,我会独自坐在院子里,在一张绿色的户外露营的折叠椅上听远处的蝉鸣。一个人的时候会对周围的声音特别敏感,我经常听到蜂鸟靠近饮水瓶时羽翼的振动声,或者是树林掉落什么果实的声响,有的时候树枝也能在没有大的外力下忽地断落下来。那时候,时间成了伪概念,反而声音才是一种对流逝的推进。

这本集子里的小说《飞往温哥华》《再来一次》《遗产》《小茉莉》,都是在这样的状态下完成的。然而这种近乎静止的状态似乎让这四篇小说里的主人公,或多或少地都在渴望某种逃离。这是在核对中信出版社发给我书的校样时发现的,故事里的这四位主人公似乎总在开着车,无休无止地驶向一个漫无目的的远方。无论他们是在自己的车上或是在别人的车里,他们都在渴望移动和速度,甚至是隐藏。这一主题无论是之前出版的小说集《街区那头》,或是诗集《又一个春天》里,都没有出现过。

有细微差别的是,《飞往温哥华》和《再来一次》中的“逃离”,主人公面临的更像是一段自我流放的过程。《飞往温哥华》里的母亲,她选择了界外,在那个异国他乡的场域里,因为文化和语言的差异,她在无论是公共空间如租房、超市等场合中或是私人空间,如车里、出租屋里,总是处于一个失语、惊慌的状态。这是国外“陪读妈妈”的一个常态:牺牲自我,失去社会认同,她们在界外的夹缝中生存或枯萎。

《再来一次》探讨的更多的是人类对于痛苦的迷恋。再来一次,什么可以再来一次?时间永远变幻莫测,永远如潮如涌,没有事物准许重复。“再来一次”的呼吁只是人类自我欺骗的幻觉罢了。赫拉克利特的名句或许应景:人不能两次踏入同一条河流。殊不知即使是赫拉克利特也对某种光影变幻的重叠着迷过。在他的残篇里,这句著名的“人不能两次踏入同一条河流”上下连接的两句是:“Upon those who step into the same rivers , different and ever different waters flow down.” “We step into and we do not step into the same rivers. ”它们都在复述人类正踏入那条相同的河流。

《遗产》这个故事是在从以色列的耶路撒冷到约旦的佩特拉古城的公路旅行中完成的。即使故事里沿用的场景是另一次公路旅行。2017年7月3日我确切停留的位置是:7001 Savaona Access Road, Savaona。它是从温哥华开往坎普鲁斯的一条必经公路,最后也变成了黄杰明和女友居住的公寓的想象之地。如果将来有人有兴趣去寻找的话,沿着这个地址走进那条右侧的小路,会看到一栋蓝色的排屋,排屋的最左边就是故事里的房间了,白色的门用金色的字体写上了房间号:1001。或许再仔细寻找,仍然能在房间的纱门上找到故事里“用细小的铁丝绑着的紫色蝴蝶”。 房间朝北,若打开手机里的罗盘,上面的刻度会显示3°N。也是在这个房间里,像故事里发生的那样,“灯和窗不能同时打开,灯源会吸引体积更小的虫子穿过纱窗”。

《小茉莉》和《午后,我们说了什么》的完成还算顺利。它们分别是在冬天最冷的时候和夏天最热的时候写完的。《午后,我们说了什么》的小说时间很短,只有一个下午,小说里“一只麻雀摘走树上的樱桃”,装饰了小说的时间。但《小茉莉》中的凛冽之感却持续了好几个月,我想这也从侧面反映了,我在写这两个故事时所耗费的时间。

《等风来》是整个小说集里一个最难以言说的故事。院子里的紫藤花刚刚开过,浓密的藤蔓挡住阳光,我跟小伙伴在紫藤架下玩得高兴,就在那样一瞬间,我看见妈妈从家里走出来,她与迎面而来的一个婆婆说着话,正在装修的五楼飞下一把铁锤,犹如太阳光一闪。妈妈倒在血泊之中,我抱着她血淋淋的头试图托起她,可是人在无意识的时候,头颅会下沉。我只听到自己的哭声,还听到她那平时温和又略带命令的声音:“别动妈妈的头。”

当天我被寄放在邻居家里,很晚小姨父才来把我接走。第二天,三姨带着我去参加了贵州电视台举办的“故事大王”的决赛,他们在电视台大门口给我照了一张照片,我穿着粉色的灯芯绒背心裙(我们幼儿园的校服),红色的腿袜配着蕾丝荷叶边的白袜子,外加一双红皮鞋,脸颊上留着红妆,扎着蝴蝶结。那时以一个四岁小人儿的想象力,是无法知道铁锤的重量以及人的生死的。接着三姨又带我去参加了电影《小萝卜头》的试镜,然后才把我带到医院。在医院门口,她拉着我的手说:“宝宝你差点就没有妈妈了。”

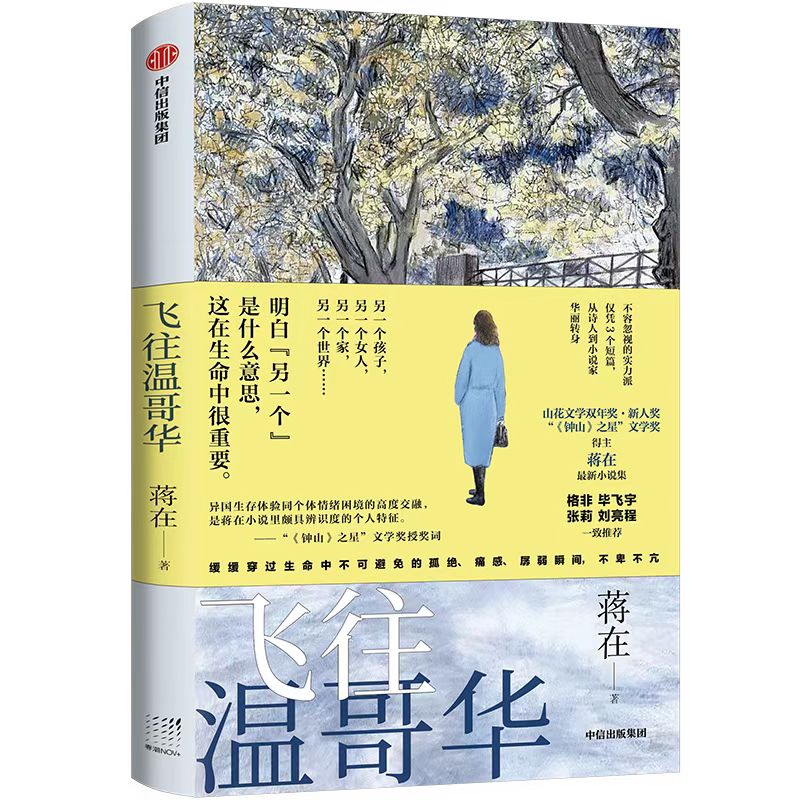

定下《飞往温哥华》这本书书名的过程好像很自然,也没考虑过其他的书名。飞往温哥华,看上去是开始,其实是一种结束。这个书名的恰切,如同一段时间标识——它意味着某段异域性写作生涯的终结。我的写作在这之后注定会发生变化,因为视野和生活经验的转向,所以《飞往温哥华》注定是我写作生涯中一部转折性的作品。

《飞往温哥华》是我出版的第三本书,在三十岁之前有三本书,我很知足。第一本书《街区那头》入选了2018年中国作协的21世纪文学之星丛书。而第二本书《又一个春天》入选了第36届青春诗会,得以在长江文艺出版社出版。入选21世纪丛书和青春诗会诗丛,我想都是年轻写作者的梦想,舒婷、顾城他们都是从这里走出来的。

作为一名写作者来说,我无疑是幸运的。可我还是无法回答自己写作是为了什么,或许像叶芝那样,将天鹅和少女的起舞当作宇宙循环的伊始才能记录某种瞬间的永恒。即便在《说吧,记忆》中,那远去的雪橇的铃声如今已变成耳边的嗡嗡声,六十年的岁月也不过在纳博科夫的指尖碎成了闪光的霜尘。

在这本书的最后,感谢格非、毕飞宇、张莉和刘亮程等老师们的推荐。感谢为这本书付出辛劳的中信出版社。同时也感谢我的父母,还有汪润泽,他们在我创作时,给予了我无限的耐心和支持。

蒋在

2023年3月29日于北京西城

《飞往温哥华》,蒋在 著,中信出版社2023年4月

(本文系蒋在《飞往温哥华》后记)