名画谜题:目光的交互与不可见的在场

《宫娥》(画中左一为正在作画的委拉斯凯兹)

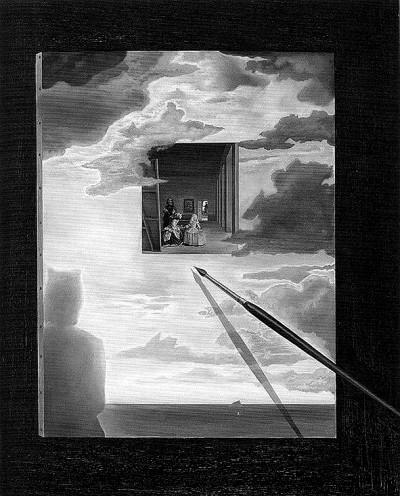

达利创作的《宫娥》变体画

迭戈·委拉斯凯兹(1599—1660)是西班牙黄金时代最重要的画家之一。他与戈雅、毕加索同属世界闻名的西班牙画家之列,虽然在很长时间里,委拉斯凯兹的盛名都局限在西班牙国内,但他被另两位艺术家视为不可企及的标杆与榜样,被称为“画家中的画家”。他在艺术史中的特殊地位,更基于一幅充满神秘色彩的肖像画,这幅作品在留下无尽阐释空间的同时,设置了难以破解的谜题。20世纪中期以来,这幅作品更成为大量艺术史家、艺术理论家与哲学家进行研究的对象,对作品的讨论已经远远超出艺术理论的范畴。

Ⅰ “画家中的画家”

1599年,委拉斯凯兹出生于西班牙的塞维利亚,他也是在那里开始了绘画的启蒙。他在弗朗西斯科·巴切柯(1564—1644)的画室学习了六年,创作了一些静物和人像主题作品。彼时,塞维利亚等城市时常为鼠疫所扰,人满为患,民不聊生,年轻的委拉斯凯兹从人民的生活惨状中获取创作灵感,并关注西班牙平民中的普通人,把他们列入创作素材之内,例如《煎鸡蛋的老妇人》和《三个音乐家》。他的老师巴切柯虽然热衷美学与神学,认为历史画的题材高于其他类别,却也不乏对这位天赋出众的学生的夸赞,他承认委拉斯凯兹在静物画创作领域的出类拔萃。1617年3月,18岁的委拉斯凯兹加入画家公会,并开始运用弗兰德斯技法进行创作,兼容了宗教画和风俗画的特征。1623年之后,他定居马德里,并逐渐放弃了早期的绘画主题与风格手法。

在马德里,委拉斯凯兹的肖像画展现出高贵典雅的气质和独特的人物风格,使其一举成名,1623年10月6日,他被任命为宫廷画师。他以敏锐的视角、稳健而轻快的笔触定格了自己看到的现实世界。在他创作的众多王室肖像画中,《宫娥》是创作尺幅最大的一幅作品,它以写实手法描绘了多位王室成员的群像,受到戈雅、马奈、毕加索等人的极力推崇。17世纪末的巴洛克画家称“这幅画是绘画中最杰出的”。

它最初被命名为《国王之家》,后多次流转,几易其名。1843年,博物馆在给藏品进行编目的时候,给了这幅作品一个新的名称——“宫娥”,或译“宫中侍女”。区别于直接的描述式命题,博物馆的重新命名对画作的阐释方向做出了微妙的引导,将观画者的视觉中心从王室主要成员导向侍女及其围绕的小公主。从作品接受的角度来看,“宫娥”的命名在此时发生了创造性的重新赋义,无异于一场全新的再创作和再生产。当然,《宫娥》令人着迷之处远不止于此,当我们站在这一巨幅作品面前,需要一个秘符来破解它的奥秘。人们不禁追问一些严肃又看似玩笑的问题:既然画家本人出现在画面中,他如何同时绘画场景和自己的肖像?画中的委拉斯凯兹究竟在创作什么样的作品?后方墙面上的镜子何以拥有光线,是否合理?镜子反射的是两个人物本身还是另一幅画?已经名声大噪的委拉斯凯兹为何这样处理?

Ⅱ 改变视觉传统

委拉斯凯兹擅长使用光来突出画面的戏剧效果,《宫娥》中的人物集中出现在画幅的下方,光线从不同角度进入画面,通过聚光照明法建构、组织、统一了复杂的视觉空间。《宫娥》的明暗处理成了观看者的隐性视线引导。这时,画家仿佛一个舞台照明师,娴熟地将光源安排在不同方位。除了右侧的窗外光源外,主要的高亮部分投射在画面中间的小公主身上,周围人物不同程度地处在局部光源中。同时,小公主身后的另一个强光源凸显了门口的神秘朝臣,视线顺着这个明暗对比度最强烈的区域,向左引导至国王和王后的镜面方框内。为了说明这个方框是国王和王后的镜像,画家巧妙地在镜框上方的墙上安排了两幅油画,与镜面的亮度作出区分。

另一方面,《宫娥》所用的全幅画板通常用以创作正式的肖像画或宏大历史题材的绘画,而在委拉斯凯兹的笔下,这一大幅画作记载了宫廷中极为不经意的瞬间:侍女们正手忙脚乱地为小公主提供茶点,朝臣偶尔路过,停留在门口的台阶上,画家正在观察他的绘画对象,一条大狗慵懒地躺在地面上。他以决定性的瞬间定格,真实再现了一个具有戏剧性的多重生活空间。一个原本可能极其混乱的日常生活场景,通过光线处理巧妙地完成了视线的引导。在这里,镜面与光线实现了空间场景的交互作用。国王与王后的镜像暗示了画面之外的空间,这两个人物与看画的观众处于同一个视点上,观众可以看到两个人物投射在对面墙体镜面上的模样,现实空间中的观众与画作中的国王与王后在视觉空间上实现了重合。这种含糊不清的双重性质成为作品的主要魅力,为后来的艺术家和研究者提供了大量阐读的可能性。

通过光线处理和视线调度,委拉斯凯兹将一幅原本可能正式、严肃的王室肖像画,定格在极为日常、随意的场合中。事实上,这一做法并不符合传统的王室肖像画传统。一方面,作为一幅正式的王室肖像,作品摒弃了传统人物肖像画的风格,呈现出随机性和生活化的日常场景,这是此前从未有过的;另一方面,地位至高的国王和王后被安置在一小方模糊的镜面中,他们与看画的人一样,仿佛只是整个场景中的旁观者,而画家本人却堂而皇之出现在画面左侧,向观众投来直视的目光。有艺术史家观察到画中人物与目光的多样性:“这幅作品从属于宫廷肖像画的传统,主要描绘了一个被忙乱的侍女围绕的孩子。这一表面上简单的构图被房间后面镜子中映出的国王和王后的形象复杂化了,观者观摩得越久,就越能意识到画中其他人物的存在以及各种光线、细节和作品的多面性。”

当然,镜面的使用并非委拉斯凯兹的新创,早在扬·凡·艾克创作于15世纪的《阿尔诺芬尼夫妇像》中,墙面上的镜子就已经承担起空间拓展和人物嵌入的功能,它如同一个视觉装置,在绘画的二维画幅限制之外,开拓并建构出另一侧的场景,再现了位于视线之外的不可见空间。这一具有空间指向功能的视觉装置亦非西方绘画独有,在中国艺术史家巫鸿的研究中,中国古代绘画中的屏风同样作用于空间建构与纵深关系的表现:“人们可以把一扇屏风当作一件实物,一种绘画媒材,一个绘画图像,或者三者兼具”。例如顾闳中在《韩熙载夜宴图》中的处理,不同空间单元里的屏风对画面的空间实现了分隔、连接与延伸,与西方画家们笔下的镜子有异曲同工之妙。

只是对《宫娥》而言,无论从内容还是形式,都呈现出更复杂的多义性,法国哲学家、社会思想家米歇尔·福柯说,似乎“整幅画正在看一个场景,对这个场景来说,这幅画本身就是一个场景。注视和被注视的镜子表明了这种纯粹的交互作用”。因为观众在看画的同时,画作也在看向观众,观众站在国王与王后的视点,无差别地参与了这场“目光”的大汇聚。镜子中映现的人物正是在观看镜子的人物,亦即是说,画中所有人物看向的这两个人物,也正在看着所有人物所在的这个空间场景,画作本身成了一个被观看的场景——一个关于绘画如何产生的场景。作品以绘画的方式呈现了一幅绘画成形的场景与过程,因此它也被视为一幅“元绘画”作品。

福柯认为作品创作时正处在西方文化从古典转向现代的历史节点,他将《宫娥》视为视觉秩序的表征,是关于绘画的绘画,是对再现的再现,是“表征之表征”,并以此逐步推进并建构自己的知识考古学体系。他并不关注画作的具体人物主体,转而强调人物的视线,他认为不同人物的目光在此形成了一个复杂的交互网络,目光并不是纯粹的“看”,而是被看不见的系统控制着的,“画家的凝视因投向画外正对着他的虚空,所以有多少观者,就有多少模特;在这个确切且中立的场所,观察者与被观察者不停地相互交换”,画中的视线成了某种不在场的“在场”、不可见的“可见”。自此,《宫娥》正式走出了艺术理论的讨论范畴,对它的诠释成为哲学家、科学家、诗人们喜闻乐道的话题,并如滚雪球一般,日益庞杂。

Ⅲ 不得已的修正

《宫娥》中画面人物的注视彼此交互,错综复杂,顺应光线而游走于画面的观众视线,串联起十一位在场人物,在画作呈现的空间场景内,究竟谁是委拉斯凯兹的主人公呢?

对《宫娥》人物主体的探究经久不衰。虽然“宫娥”的新命名让本不起眼的侍女在宫廷画师的作品中得到了正名,但在我们观看画作时会发现,站在画面居中位置并有明显亮度凸显的人物,却是侍女们环绕的年幼公主。那么,作品的主人公是小公主吗?仔细端详,观者会发现,委拉斯凯兹在排布整幅画作的明暗对比时,将对比度最高的处理点安置于镜面右侧的朝臣身上。有趣的是,这个站在背景门口处的神秘朝臣并不是一个随意安排的普通人物,他是当时的宫廷总管尼埃托·委拉斯凯兹,与画家本人同姓。他所在的位置恰好是画面空间的透视线汇集点。法国精神分析学家雅克·拉康将这个人物视为画家委拉斯凯兹的替身,认为此人的目光如同一道召唤,邀请观众去看他眼中之所见。

而当我们回到王室肖像画传统时,又会生出新的疑惑:本应是肖像重要主体的国王与王后却是以最小的人物体量出现,本非王室成员的画家本人及其画框却在画幅中占据很大比例。对于委拉斯凯兹本人何以“进入”王室肖像画的问题,我们似乎可以找到合理的历史解释。1659年11月28日,委拉斯凯兹在历经重重困难后,获得了与贵族平起平坐的身份。在此之前,绘画并不被人们视为一种高雅的艺术形式,而只是一门技艺,委拉斯凯兹似是通过对自身荣耀与地位的强调,来证明作为艺术形式的绘画以及画家个体的重要性。

所有分析与推断在20世纪的技术介入后,呈现出更完整的历史面貌,人们发现画家及其画框并非画作原有的,而是反复修改后的叠加与成形。普拉多博物馆的专家通过多次X光扫描发现,委拉斯凯兹及其面前的画框并不出现于画作最初的版本,画家自画像的底层绘制的是一个身份尚不明朗的青年,他正在向小公主交付象征着王权的权杖,同一区域还绘制着红色的帷幕与摆放着鲜花的桌台。在那个没有男性子嗣接续的王室家族里,被国王万般宠爱的年幼公主即将接受王权的交接。然而在1657年,经历多位子女夭折的国王迎来了一位王子的降生,按照王权的承袭制度,原本承续给小公主的王权又被迅速交到了这位小王子的手中。

如此一来,委拉斯凯兹不得不对原有画作进行大幅度修改,为了使得修改后的画作依然具备合法性与合理性,他将自画像及画框安排在画幅左侧的位置,覆盖原有的王权授予场景,使自己成为这幅王室群像中的一员,形成了我们现在看到的《宫娥》。也正是这个不得已的修正,成就了不一样的委拉斯凯兹,该作品成为艺术史上最具哲学观念性的作品,被誉为“世界三大名画之一”,使后世学者有了大量讨论与阐释的空间。

Ⅳ 达利与毕加索的致敬

作为普拉多美术馆的镇馆之宝,《宫娥》成为后世艺术家们争相临摹的名作之一。出于对委拉斯凯兹的致敬以及对《宫娥》的痴迷,艺术家们将其视为一个绘画母题或模式,进行了大量的变体画创作,其中最具代表性的人物是达利与毕加索。

达利对《宫娥》的再创作显然带有绘画本体论的思辨,作为极富想象力的超现实主义画家,他或将《宫娥》中的人物数字化、符号化,或以“破框”的形式实现画中画的多重嵌套。在其中一幅的处理中,达利将观众带入画家的视角,以画框为界,划分出三层视觉空间,一幅未完成的《宫娥》如梦境般置于海面的云霞之上,成为另一幅独立绘画的内部,而以画笔为视觉媒介,他又进一步突破和延展了画面空间,形成了画家视角下的另一幅画作。某种意义上,这幅变体画也是对《宫娥》作为元绘画视觉机制的回应。

毕加索对《宫娥》的再创作显得更为激情澎湃。根据《毕加索传》的记载,1895年,14岁的毕加索第一次在普拉多美术馆与《宫娥》面对面。站在艺术作品面前,这位年幼的艺术家得到了莫大的启示与激励。1957年8月至12月,年过七旬的毕加索以《宫娥》为创作主题,绘制了58幅变体画。这些画作大多运用了立体主义画派的表现方式,不仅多角度地传达出画家对经典作品的个人解读,同时也依然极大程度地保留了对原作的尊重与继承。他的整个《宫娥》系列变体画都保留了委拉斯凯兹对光线、体积、空间和视角的处理,即便他的表现方式与原画相去甚远。

在一幅蓝色铅笔素描图上,毕加索标记了此系列变体画上的唯一一个具体日期,那是1957年8月16日。直到同年12月30日,毕加索完成了该系列的最后一幅。在反复的创作与思考过程里,他详尽地对原作进行了梳理与分析,对委拉斯凯兹的《宫娥》做出共计45种诠释,其中包括对单体人物、群体人物、整体画面以及局部单体的想象与创作。毕加索会在画中将委拉斯凯兹替换为自己的肖像,以此向委拉斯凯兹对话与致敬。

无论《宫娥》的创作出于何种历史性目的,委拉斯凯兹在最终的画作呈现上表现出高超的技法与主题的开创,也为作品在后世的图像阐释与艺术再创作提供了大量的可能性。画作中人物群像的安置、日常场景的描绘、光影处理的巧妙,以及在观众读图模式中的复杂性处理,都使得委拉斯凯兹与他的作品彼此成就。

(作者:陆颖,系浙江师范大学艺术学院讲师)

图片均为资料图片