马蒂斯与他的现代主义时刻

“马蒂斯的马蒂斯”继暑期登陆北京后,眼下正于上海的尤伦斯艺术中心热展。以马蒂斯生平为主线的此次回顾展,汇集近三百件真迹作品及藏品,尝试以马蒂斯自己的“策展”视角,阐述其一生的艺术故事。

马蒂斯剪纸作品

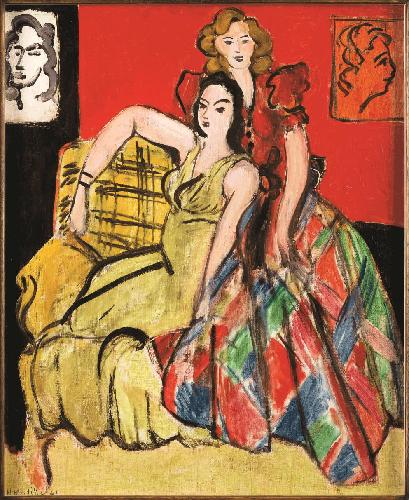

马蒂斯《两位女孩,黄色裙与苏格兰格纹裙》

素描、油画、雕塑、剪纸……艺术家表达自我的方式从不受限于媒介。尼斯湖的海岸风景、摩洛哥的装饰图案与塔希提的阳光……则成为讲述马蒂斯与现代主义艺术的几个关键时刻。

看见:色彩的旋律

1869年,马蒂斯出生在法国北部的勒卡托-康布雷齐,当地一个有着三百多年历史的庞大纺织家族。在马蒂斯三十岁那年,他花了将近半年的时间效法塞尚,绘制了一幅静物画,并略带谦虚地将其命名为《第一幅静物橙子》。这幅画尺寸不大,有着极为明快的鲜亮色调。此时,我们还不能明确马蒂斯是否要继续沿着塞尚或者修拉对于立体感的实验走下去。但可以看到,他以笔触暗示形体块面光影关系的过渡,色彩开始代替对象本身,成为叙事的主角。这首色彩的交响曲后来被视为“野兽派”运动的一次预兆。

在19、20世纪之交,马蒂斯眼里,应是塞尚、梵高和高更的画面光影与色彩,是频繁举办着后印象派展览的一个先锋时代。野兽派的画家意图以其狂放的笔触和反常规的图画形式达到对审美的解放。可以说,在“现代主义”的时刻完全到来之前,绘画仍以再现性为主要目标。无论是直接再现对象,还是通过象征表达隐喻了现实世界,即便是一位像马蒂斯或毕加索这样的画家,对于现实的解构总是建立在充分熟悉对象的特征基础之上。

因此,在1906年马蒂斯画完《生命的喜悦》时,画家因其潜在的抽象性而遭受批评和质疑,因为这在一部分人看来是弃画家的职责于不顾。整幅画作对于色彩的组合使用让人联想到一首现代乐曲,然而音乐最为典型的特征不在于再现,而是凭借特定的节奏和旋律赢得听众共鸣。这种愉悦感的根源,在于听众的沉浸与联想,绘画则不然。马蒂斯想表达什么?

当时,毕加索虽对年长的马蒂斯的这一画作不置可否,却颇为直白地指出有从抽象走到装饰的问题:“我很害怕这些所谓的抽象绘画的提法……当你处理画面中临近色块的颜色,在空间中描画线条,却又不指向现实之物时,充其量只能说是在搞装饰。”马蒂斯试图赋予情感以色彩、线条等形式,在20世纪前五六年里,一旦处理过了度,便意味着艺术家可能成为难以被理解的另类。而这种另类的叙事,恰恰激发了对于绘画本质的思考。

“然后我明白了绘画的真正含义。它不是一个审美过程;它是一种魔法,在我们自己和充满敌意的宇宙之间穿梭,通过对我们自身的恐惧和欲望强加一种形式的手段来俘获力量。从我明白这一点的那天起,我就找到了自己的路。”这是毕加索1907年春天参观完巴黎夏乐宫人类学博物馆后的一番深思熟虑之言。这段话不仅否定绘画对理念的依赖,也否定“形式”本身——它成为一类时刻变换的图画要素、一种通过整体性的观看才能获得解释的审美条件。任何在单一形象与其所指之间寻求嫁接的努力都将显得徒劳无功。在毕加索的理解中,现实是灰色的,风格是茫然的,真正会说话的是艺术家的眼睛。

绘画依赖于平面,一个在现代展览馆里始终被悬挂着呈现的平面。可以说,从毕加索开始,一种反语言学的尝试已风靡开来。毕加索不喜欢搞装饰,也算不上一位严格意义上的抽象画家,但他敏锐地发现了一幅画的再现性所指与其意图传达的客观现实之间难以缝补的间隙。在对这一关系的思考上,马蒂斯给出相对更激进的做法:他选择率意回到色彩本身在创作过程中体现出的诸多偶发性,而他对于色彩的运用则仿佛让人看到旋律游走于画面中的无数种打开方式。

构建:空间与自我

《戴皮帽的玛格丽特》是马蒂斯1914年以女儿为模特画的一幅肖像画。在这幅画中,绘画本身的手段却显得无关紧要。种种均匀的色块拼叠成玛格丽特的形象,而这些色块如替换成剪纸形式,似乎同样能完成,甚至更精彩。但无论如何,为了使其依旧能作为一张面孔被观众辨别,马蒂斯还是选择以粉色、肉色与橘色表现脸的正面,以灰褐色甚至纯度极高的黑色表现阴影部分。因此可以发现,画中缺失的,是诸多中间色的使用,它们才是历代艺术家孜孜不倦在画板上调和用以过渡明暗的关键。虽然野兽派运动持续时间不长,但色彩在这些艺术家的诠释中开始具备独立的美学意义,这暗示着其真正成为现代主义绘画的特殊时刻。这些关于色彩和形体的灵感,很大程度来自马蒂斯对其他文明的观察与体验。

旅行,一直在年轻的马蒂斯的艺术生涯里扮演重要角色——这些当地特有的气候与景色有时为他带来调色的灵感,有时又帮助他将油画的天性从空间与形式的规矩中解脱出来,实现从绘画向图案的性质转变。尽管马蒂斯的旅行没有明显目的性,对其画中域外元素的发掘却需要一双敏锐的眼睛。

就在野兽派出现的1905年前后,马蒂斯进行了一场科利尤尔之旅,1911至1912年,他进行了两次摩洛哥之旅——德拉克洛瓦也曾驻足于此,并画下《阿尔及利亚的妇女》。在德拉克洛瓦的时代,阿尔及利亚是一个东方文化的幻想之地,一个被殖民的、等待目光投射的地区。德拉克洛瓦带有殖民视角与异域情调的观察或许曾启发马蒂斯创作《宫娥》,从其命名就可以得知,这是马蒂斯对于图画传统的一次戏仿。画中女性身着的绒布材质、倚靠的墙壁上的背景装饰,以及衣饰花纹与盘中水果之间的互相呼应,都暗示了马蒂斯在装饰性元素上的探索。

模特与画家之间,时常存在着一种隐约朦胧的关系。在20世纪20年代前后,马蒂斯对于“他性”文化的关注,也偶尔伴随着对于“自我”的审视与剖析。1918年,马蒂斯在法国尼斯的工作室里创作了一幅自画像,据说,他一生总共也只画过四幅。画家做出拿笔的姿势,画面的中心不是他正对着创作的画板,而是身后画架上的一幅类似于静物画的习作:没有丰富多变的色彩,只是勾勒出静物的简要轮廓。而在其三十年后的系列肖像素描集中,观众可以轻易发现画家在用笔上的快慢、顿挫与收放是如何造就了人物面部细微的神情变化。

自画像,是关于“自我”的变形记。“我一直对人脸有着极大的兴趣,我特别擅长记住人们的长相,甚至是那些只有一面之缘的人。每一张脸都有自己的韵律,正是这样的韵律造就了相似之处。”艺术家看似闲谈的一番话如今显得别有深意,因为他要寻找的并非不同种族文明在历史意义上的相似,而是一种结构上的相似。所以,在1941年时,年迈的马蒂斯已不再对色彩的性质加以定义时,同一种颜色,既可以用来表现阳光的暖意,也可以成为纯粹的装饰纹理,抑或文学性的隐喻。

对于人脸的关注很大程度上源于战争和疾病带给艺术家的强烈冲击。1941年,马蒂斯从癌症中幸存,这在医生看来是一个奇迹。他在这一年前后创作的作品,被许多后世人认为是真正“激烈的实验”,标志着现代艺术的开端。塞尚视色块为交待空间的工具,马蒂斯却未事先在脑海中构想出画面内部的空间关系——《两位女孩,黄色裙与苏格兰格纹裙》背景中相对清晰的色彩分界线以及男女人物的面容,使人联想到司汤达在1830年出版的长篇小说《红与黑》。而右侧女士身上的“苏格兰格纹裙”对于色块的交替使用又像是在重温塞尚笔下的小丑。但是,她裙摆上的几道黑色线条显然是马蒂斯后添加上去的,如果没有它们,人物斜靠在沙发上所发生的轻微身体扭动几乎无法得到暗示。

塔希提:变革的续章

19世纪90年代,高更曾来到位于南太平洋中部的塔希提岛创作,这里山脉众多,四周环海。在塔希提岛,高更通过与那些比自己更加“原始”的种群的接触,创作出一系列具有强烈视觉冲击力的作品,也使现代艺术呈现出反进化论的性质。在其成为法国的殖民地后,一批现代艺术家将塔希提当作理想的旅行地,希望在这里发现新的创作灵感。

1930年,年过六旬的马蒂斯受前辈高更的影响,也来到这座岛屿。他先从纽约坐火车穿越美国大陆,又乘船到达西部的旧金山,最后踏上塔希提,希望在这里度过一次愉悦身心的疗愈,因为彼时医生劝他为了健康考虑不要再作画。对马蒂斯来说,塔希提或许是另一个拥有热烈阳光的尼斯:他所倾向于关注的,依旧是岛上耀目的自然光线与茂密的植被,这些强烈的色彩直接反映在他后来创作的剪纸作品中。

《塔希提岛之窗或塔希提岛II》是马蒂斯1935至1936年回到尼斯工作室后创作的一幅典型装饰作品,由不透明水彩和蛋彩绘制。两个月的旅行时光激发了艺术家内心对符号、自然、景观的综合直觉与表达。在这幅两米多高的画作中,艺术家为画面四周增添了以花纹图案环绕点缀的边框,达到了画中作画的效果。这些花朵因其花瓣微妙的形状变换而呈现出各不相同的样态,它们既可以是飞翔的鸟,也可以是驻足的鹤。花的四瓣因其尖锐的末端呈现出特别的动态。在描画左边帘幕的装饰图案时,马蒂斯又以圆弧形作为基本视觉元素,并使其同时成为右侧山峦和树叶的表现方式。可以发现,类似的元素总是交错出现在艺术家对不同对象的表现当中,这些“记号”虽具意义上的象征性,但在实际被画出来时,又极为多变。或许,这就是马蒂斯对于装饰的理解:通过重复性图案的分布与排列,取消画面本有的空间和光影关系。也是在这一意义上,马蒂斯赢得许多青睐其作品的观众,因为他并不规定画面的艰深意义,而是提供随处可见的形式要素供大家想象。

“过去,我会呈现事物所在空间的复杂性,现在,我只保留那些足以体现事物自身的存在性并使构图成立的符号。”当你在纸上剪下一个形象,得到的其实是“正”“负”两种平面。在人生晚年,画面的完整性与否对于马蒂斯来说已不再那么重要,一幅“完成了的”画有时也恰是抽象的形式本身。

以艺术家自己的视角,这场展览不仅是对马蒂斯生涯的回溯与梳理,更是马蒂斯的一次“自我”展示。在其人生晚年,马蒂斯谦逊地说自己不过“作为一个媒介”,向人们展现世界的鲜活。和谐、平静、快乐……马蒂斯在表现人类世界这些永恒主题的时候,却总是包含着源于生活本身的细节与形象,让我们观众在读其作品时眼前一亮,心有所动。今天,现场欣赏马蒂斯的原作,何等幸福!

(作者为中国美术学院艺术人文学院博士研究生)