“托尔金阅读日”:跟随传记作者拜访《魔戒》之父托尔金

《托尔金传》,[英] 汉弗莱·卡彭特 著,牧冬 译 戴故秋 校,世纪文景 上海人民出版社2024.2出版

本书是基于已故J.R.R.托尔金教授的书信、日记和其他文献,及其他家人朋友的回忆写成的。

托尔金自己不赞成立传。或者说,他不喜欢将其作为文学批评的一种形式。“这是我最强烈的主张之一,”他曾写道,“通过调查作家的生平来研究他的著作,是完完全全徒劳和错误的。”但毫无疑问,他意识到自己的小说大受欢迎,很可能死后就有传记问世。实际上,他似乎也为此做了准备。人生的最后几年里,托尔金给一些旧信件和旧文件做了注评,还写了几页童年的回忆。所以我希望我的书没有太过违背他的愿望。

写作中,我试图只叙述托尔金的生平故事,不去评判他的小说。这虽然是遵从他自己的看法,但我也觉得在作家的首部传记中进行文学批评并不恰当,这固然揭示了作家的特质,却也最终会反映批评家自己的特质。但我尝试勾勒出一些影响了托尔金想象的元素和文学作品,希望有助于理解他的著作。

汉弗莱·卡彭特

牛津,1976年

一次拜访

那是1967年某个春日的上午,我开车驶出牛津市中心,过莫德林桥,沿伦敦路向前,上个斜坡来到体面又乏味的郊区黑丁顿。在一所大型私立女校的附近,我左转上了桑菲尔德路,这是条居民区道路,沿街都是两层的砖房,每家每户都带个整洁的前院。

76号住宅远在道路另一头。房子漆成白色,掩映于高高的篱笆、树篱和大树树荫中。我停好车,打开拱门,沿着蔷薇花丛的小径上前,按了按前门门铃。

很长时间寂静无声,只听到远处主路传来的车辆轰鸣。我考虑再按次铃或者转身走人时,托尔金教授开门了。

他比我想象的矮那么一点。身形高大是他书里常见的人物特征,所以看到他比平均身高略矮些,我稍感惊讶。他没有矮太多,但足够让人注意到这点。我做了自我介绍(我预约过这次见面,他等着我前来),他收起初见时疑惑甚至防备的表情,露出笑脸,伸出手,和我紧紧握了握。

他的身后,我看见一个狭小整洁的门厅,人们能想到的一对中产老年夫妇屋里该有的东西,这里一应俱全。报纸上引述过W.H.奥登一句不恰当的评论,称托尔金的房子“难看”。这是无稽之谈,它只是普通的郊区房子而已。

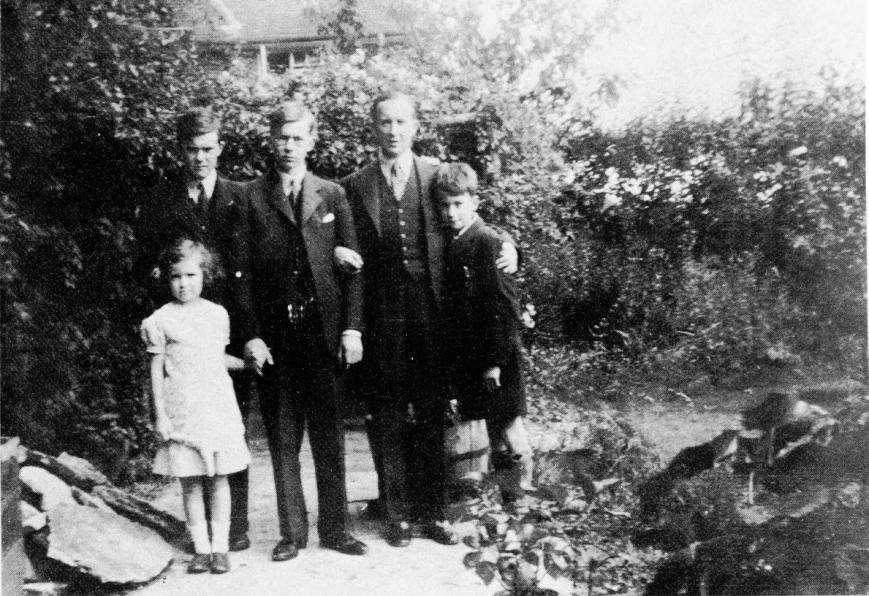

家庭合照,约1936年

托尔金夫人出来了一会儿,和我打招呼。她比丈夫身形更小,是个整洁干净的老妇人,白发黑眉,束起的头发紧贴脑袋。寒暄几句后,教授走出前门,带我走进房屋一侧的“办公室”。

这其实是个车库,但早就不停车了。他解释说,“二战”开始后自己就没了车。退休后,他把这里修整得适合居住,搬来以前放在学院房间里的书籍和文件。书架上塞满各类词典、词源学和语文学著作,以及诸多语种版本的文本,主要是古英语、中古英语和古诺斯语,还有一些是《魔戒》的波兰语、荷兰语、丹麦语、瑞典语和日语译本。一幅他笔下“中洲世界”的地图钉在窗台旁。地上有个很旧的旅行箱,装满了书信,桌上放着墨水瓶、钢笔头和笔杆以及两台打字机。屋子里飘着图书和烟草的味道。

房间并不舒适,教授为在这儿接待我致歉,但他解释自己其实是在书房兼卧室里写作的,那里没地方招待别人。他说无论如何这只是临时安排,希望很快就能兑现对出版社的承诺,至少写完一部著作的主体内容。然后,他们夫妇就能搬到更舒适的住处,和趣味相投的人做伴,远离来访者和擅闯者。说到最后一句,他略显尴尬。

我跨过电暖炉,应他要求坐在一张温莎椅上。他从花呢外套的口袋里掏出烟斗,立马向我解释只能留给我一点时间。亮蓝色闹钟吵闹的嘀嗒声响彻房间,仿佛也在强调这点。他说读者来信指出《魔戒》某段有个明显的矛盾,必须赶紧将其厘清,因为修订版即将送印。托尔金巨细靡遗地讲着,谈起他的书仿佛并非一本小说,而是真实事件的编年史。他并不自视为一个必须纠正或解释小错误的作家,而是一个必须拨去古早文献迷雾的历史学家。

尴尬的是,他似乎认为我像他一样熟悉《魔戒》。我读过很多次,但他谈论的细节对我来说没多少意义。我开始担心他抛出一些尖锐的问题,暴露我的无知。—现在他真的问了个问题,还好是个反问,只要回答“是”就行了。

我因为担心有更多更难的问题而紧张,又由于不能听清他每句话而更加紧张。他嗓音有些古怪,低沉而不洪亮。说的全是英文,但有种我很难形容的特点,仿佛我在和另一个时代或文明的人对话。大部分时候他谈吐不清,字词急着从嘴里蹿出来。他着急强调重点,整个短句就被压缩或吃了进去。他经常抬手抚嘴,就更难令人听清他在说什么。他说话句式繁复、很少支吾,但突然来个大喘气,就肯定在等我回答。回答什么?真有问题我也理解不了。突然他重起话头(此前讲的还没完呢),最终画上个有力的休止符。其间,他叼着烟斗,紧咬牙关说话。话音落下,他划了根火柴。

我再次苦思冥想一个妙评,还没想好,托尔金又顺着话头扯远,聊起报纸上一个恼人的评论。现在我觉得能附和几句,说了些希望不算太笨的话。他饶有兴致又不失礼貌地听着,详尽作答,将我的评论升华一番(我的评论无足挂齿),让我觉得自己还算言之有物。然后他又另开话题,再次超出我的理解,我只能唯唯地应和着。我觉得,自己作为对话的参与者,可能仅仅被视为听众。

托尔金接受牛津大学名誉文学博士学位

聊天时,他在昏暗的小屋里走来走去,好像精力充沛,一刻都坐不住。他凭空挥了挥烟斗,在烟灰缸上敲出烟渣,填满烟叶,划根火柴,但只是偶尔抽几口。他的手小巧、干净、满是皱纹,左手无名指戴着朴素的婚戒。衣服有点皱,但很合身。虽然他已经76岁,但彩色背心的纽扣下,只有些许发福的迹象。我总忍不住去看他眼睛,他会扫视屋内,或凝望窗外。偶尔要发表重要观点时,会突然瞟我一眼,或凝视着我。他的眼眶布满皱纹,随着情绪起伏变化,又凸显每个情绪。

悬河之口终于停歇了一会儿,烟斗再次点燃。我抓住机会说明来意,当然现在这似乎不再重要。他立即对这件事热情满满,仔细听我说话。聊完这事,我准备离开。但此刻托尔金显然没料到也不想我走,因为他开始滔滔不绝,又提起自己创作的神话。他的目光停在远处某个东西上,紧抓烟斗,从嘴里的烟斗柄那儿吐出词句,似乎忘记我的存在。从外在的各方面看,他就是典型的牛津教师形象,有时甚至是讽刺剧里的那种。但恰恰并非如此。似乎在老教授的皮囊伪装下,他有个独特的灵魂,踱步城郊的狭小陋室,却神游中洲的浩渺山川。

会面就此结束。托尔金带我走出车库,来到正门对面稍小的花园门口。他解释说,自己必须常年关着车库门,以防那些来当地体育馆看足球比赛的人把车停在他的车道上。他邀请我再次登门,这让我有些惊讶。他们夫妇都身体抱恙,即将前往伯恩茅斯度假疗养,托尔金自己的工作延宕多年,未回复的信件堆积如山,所以他并不是让我即刻重访,而是预约了不久后的某天。与我握手后他转身离开,孤零零的身影走进了屋里。