帕韦塞:以诗歌穿过岁月“苦役”

切萨雷·帕韦塞是意大利新现实主义的代表作家、诗人和翻译家,一生的大部分时间在都灵度过。大多数意大利人第一次接触到赫尔曼·梅尔维尔、詹姆斯·乔伊斯、威廉·福克纳、查尔斯·狄更斯、格特鲁德·斯坦因、约翰·斯坦贝克和丹尼尔·笛福等作家的作品,就是帕韦塞翻译的。他被后人赞誉的主要作品是小说《唯在女性当中》《月亮和篝火》,以及《与琉喀对话》和日记《生活的本领》等散文作品。其实他的初心和志业是诗歌,诗的外形和质地,在他的小说中毫不意外地可以品读出来。

帕韦塞29岁时写过一篇文章,叫《诗人的职业》。这篇文章中可以看到他的诗人基本立场,他说:“每次写诗的冲劲,无论如何高尚,都是试图符合伦理的需要。”以帕韦塞的观点,“基本事实的基本表现”所需要的不是语调,而是清晰、明确、有力的语言,“密切、着迷、热情依附于客体”的产物,而非附属于感受主体的个人性。他选择美国诗人惠特曼的诗作为他毕业论文的对象,就一点不意外了。1932年帕韦塞毕业于都灵大学文学系,在论惠特曼的文章里,他称赞诗人“双重的远见,藉此敏锐吸收和掌握见识的单一客体,透射出一种意外灵性的光环”。而在他自己的诗中,他显然充分渴望着有那种双重的远见。受到美国作品的自然主义传统所吸引,帕韦塞刻意以自然主义做为精神启示的媒质,因而避开欧洲传统诗中的技术要素。

这篇文章附录在帕韦塞的诗集《苦役》的增订版中。他出版过多部小说,《苦役》是他在世时唯一出版的诗集。可以这样理解:帕韦塞早期的诗倾向于自然主义风格,后期偏向象征派——其实是一体的两面。他后期的诗愈来愈简洁,意象却彼此绕来绕去,好像诗人陷入了一个无法挣脱的移动风暴。

《苦役》的开篇是《南方的海》一诗。这是他自认为第一首成熟之诗。诗中所表现的大多是童年的回忆。回忆由他的堂兄的叙述所触发,堂兄从国外旅游回来,和帕韦塞风尘仆仆登上山岗。

我的堂哥就像一个穿着白衣的巨人,

散漫地走着,他的脸被太阳晒成古铜色,

我们都不说话。我们都有沉默的天赋。

诗的结尾处这样写道:

可是当我对他说

他真幸运,可以目睹

世界上最美丽的岛屿破晓。

他在回忆中笑了,说

日出时对他来说,表示一天已老去。

帕韦塞视时间为连续的扩充体,利用诗中随处可见的敏锐时态变化,来达到有效的表达。

帕韦塞1908年9月9日生于意大利西北部大区皮埃蒙诺特的一个农庄,父亲在皮埃蒙特区首府的法院任职,母亲家教严厉。六岁时,父亲因病去世,这给帕韦塞的童年生活以沉重的打击,也成了他一生中无法弥补的感情和人格的双重裂缝。童年,是帕韦塞的生命中的一个重要意象,或者说关键词。他在作品中很多次谈到童年。“昔日丰富而持久的秘密其实正是童年时的自己,只是真正懂得时已晚了。”“人的一切都孕育在童年中,甚至我们未来拥有的魔力都暗藏在童年里,因为只有在童年我们才觉得那是一个奇迹般的激励。”论调诸如此类。

位于意大利卡拉布里亚的帕韦塞故居

1930年帕韦塞的母亲去世。此后他在都灵与已成家的姐姐同住,数度申请哥伦比亚大学奖学金未成,遂开始撰写论文和翻译美国现实主义小说家的作品。其间他在另一城市布拉获得兼任教职,并结识他喜欢的女性朋友蒂娜·皮萨多。蒂娜皮·萨多的出现,给帕韦塞的生活带来了新鲜活力和精神上的巨大慰藉。帕韦塞一再向她求婚,可惜都没有结果。后来他在出版社短期从事过期刊《文化》的编辑工作。1935年《文化》杂志被法西斯当局查封,因被人抄到他与一位共产党地下工作者来往的书信而遭受株连,被判流放,在南方的卡拉布里亚服刑。此间他写了《苦役》中的一些诗,并开始写日记。

获释回到都灵后,初恋女友蒂娜·皮萨多已经跟别人结婚了,但女友在帕韦塞的心里始终保存着无可取代的位置,一度绝望得想自杀。

1943年,帕韦塞去罗马工作,随后应征入伍,因患气喘病在一所军队医院里休养过半年。意大利宣布对英美停战后,他回到被德军占领着的都灵。当时城市遭到过多次轰炸,到处是一片混乱,他的朋友们都去投奔游击队,参加了抵抗运动。帕韦塞与他姐姐全家搬到了山区的一个小村镇里居住。他当时的那种孤独、苦闷而又想超脱现状的矛盾和彷徨心理,充分体现在他后来出版的两部小说《山间小屋》和《鸡鸣之前》之中。

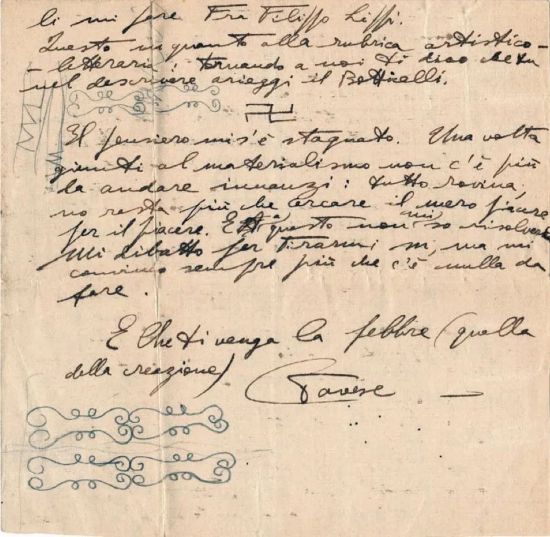

帕韦塞手稿

战争结束后,帕韦塞加入了意大利共产党。从此,他以更旺盛的创作精力写下了多部作品。其中《八月的假期》进一步抒发了他对童年和青少年时代的眷念和神往。小说《同志》描述了一位青年如何竭力从爱情和社会活动中寻求生活的归宿,摆脱自己在现实中的孤独情感。小说集《美丽的夏天》是由三个中篇构成,都是以都灵为写作背景。

纵观他作品和现实中对待女性的态度,似乎他的纯真、坦诚和冲动妨碍了与现实女性的认知和交往。曾经有评论家撰文分析过他对待女性方面存在偏见和缺乏客观的认识,他不故意去讨好固执或心胸狭窄的女性。从1931年的诗《堕落的女人》到晚期的小说《唯在女人当中》,帕韦泽实际上对女性的强弱有极其敏锐的批判,这种态度因此造成不小的争议。

帕韦塞在神话上的研究(包括《与琉科对话》),加深了他对行为生活和思维生活之间关系的怀疑,把受苦受难者的死亡视作一种对这个世界的牺牲。同时,他的悲观心理是促成这类认知的另一个要素。帕韦塞在都灵大学主修英美文学时,他的导师是知名的俄罗斯文学专家和文学评论家莱奥内·金兹伯格,而他的师母是作家纳塔丽雅·金兹伯格。他经常去导师家,三个人关系很好。纳塔丽雅·金兹伯格后来在她的回忆录中这样描述帕韦塞:“在我们看来,他身上总是带着男孩似的悲伤,带着男孩似的忧郁,像一个孩子那样激动或恍惚,总是准备着迎接死亡的来临。他一直游移在枯燥的生活里,满是对这个孤独世界的梦想。”

学生时的帕韦塞一直为自杀的念头所困。他在1936年的日记里有这样一条:“谁知道,乐观主义者的自杀会再回到地球吗?”1938年,帕韦塞写信给朋友说:“我始终活在自杀的念头里。”在自杀前五个月,他写道:“一个人不会为爱一位女人而自杀,但因为爱——任何爱——透露出了我们的坦诚、悲哀、伤害和空虚。”

1949年他结识了来意大利拍片的美国女演员康斯坦丝·道灵,两个人一见倾心,迅速坠入了爱河。对于女演员道灵来说,这位具有纯真、忧郁诗人气质的异国男人给了她与众不同的感觉和新鲜的吸引力,与她以往结交的那些油头粉面、圆滑世故的名人或好莱坞人士有着明显的区别。同时她知道,这位俊朗又痴情的诗人除了一片深情和能给她写爱情的诗,没有别的可能性了。不论真实原因是什么,反正恋爱一年后道灵向帕韦塞提出了分手。

爱情之花的再一次枯萎,可能是帕韦塞自杀的诱因之一,而最主要的打击来自于他获奖后的舆论环境。1950年6月24日,他的小说获得了意大利文学界的最高荣誉——斯特雷加文学奖。在日记中他写道:“这是我最伟大的一次表现。”在年轻时给朋友的一封信中,他写道:“我极其渴望:爱情和社会的认可。”此时,社会认可他了,但是所有报道他获文学奖的新闻关注点并不是他文学上的成就,无一例外充斥着他和美国女明星道灵恋情的八卦内容,以及对他们分手原因的无端猜测。也许绯闻才是帕韦塞自杀的导火索。在自杀前五天,他给卡尔维诺的一封信中写道:“您在我书中发现的那种对过去平静生活的回忆和思恋,是以我清苦的一生为代价换来的。”

父母双亡;长年寄居姐姐家;战争留下的精神创伤;感情生活的一直折磨……或许对帕韦塞来说,活着本身也是一场“苦役”。他在《对孤独的热情》一诗中,把自己喻作一颗小星星,“在虚空中兀自挣扎”。诗的结尾这样写:“独自在黑暗中,/我身平静,像找到了自己的归宿。”

获奖两个月后,8月27日帕韦塞给曾经的恋人蒂娜·皮萨多打了一个电话,跟她告别,然后在都灵的一家旅馆房间内服下致死剂量的安眠药。身边放着他的遗书,上面写道:“我原谅了每一个人,也请每一个人原谅我。是的,请你们不要过多的议论我。”或许他偏执地把这看作是所谓的“乐观主义者的自杀”。《南方的海》一诗预示,在帕韦塞的心中,也许永远的沉默是一种力量的注释。

他最后的诗作是《死神将会来临,取走你的眼睛》。

他在日记上写的最后一句话是:“关于艺术,我不再说什么了。”

帕韦塞离世时才42岁。意大利为了纪念这位伟大的作家,专门设立了切萨雷·帕韦塞文学奖。受他影响的人很多:他是卡尔维诺的挚友和恩师,也是凯尔泰斯创作上的私淑对象,布罗茨基曾在诗作和行为上对帕韦塞表达过深深的敬意……还有足球教练贝尔萨——在这位教练带队外出比赛的行囊中,经常放着一本西班牙语版的帕韦塞诗集。