本届上海国际电影节“向大师致敬”单元展映杜拉斯编剧或执导的多部作品 沉默的回声:管窥杜拉斯的艺术世界

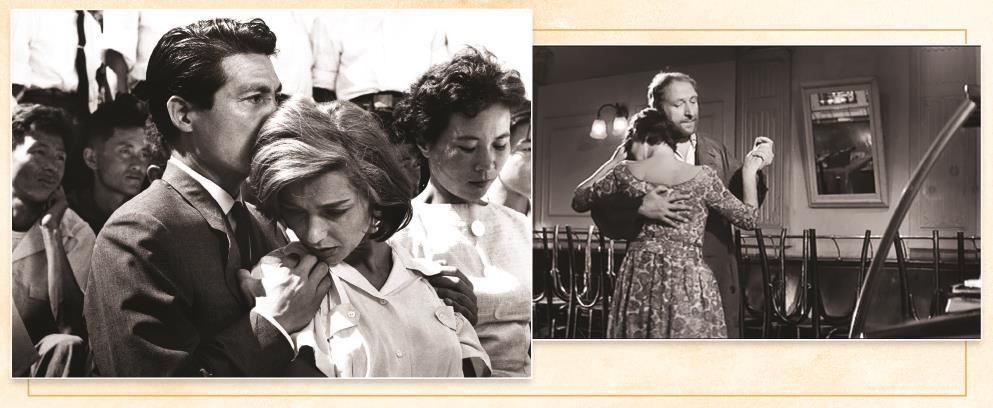

第二十六届上海国际电影节“向大师致敬”单元集中展映两部由杜拉斯编剧的影片。左图为《广岛之恋》剧照,右图为《长别离》剧照。

与电影史上多数以风格创新、敢为人先而闻名的作者导演不同,玛格丽特·杜拉斯的影片呈现出一种鲜明的后向视野。

不过,这种“回头看”有别于她的同侪如让-吕克·戈达尔、克劳德·朗兹曼的那种带有沉重历史感的反思性。杜拉斯的作品以极简主义风格、固定镜头和长镜头为特征,通过静止画面和长时间的对话来探索语言的力量和局限性。这种独特性被她本人归纳为一种“回声”——杜拉斯在多次采访中提到,她的作品如同回声一般,从周围世界汲取故事。

这种“回声”不仅指情节和主题的重复,更是对过去事件与个体经验的回应所形成的“复调”,如在《音乐》《印度之歌》《广岛之恋》等影片中,反复出现的爱情挫败和人物的追寻。杜拉斯的这一观念既包括对重复、记忆和情感的抽象表达,也具体体现在她对电影中语言和声音的运用上,从而与传统的互文理论形成区别。通过在文本中显现“回声”,展示了文本之间的相互联系和情感的层层叠加。这种艺术风格,在当代语境中可以被理解为一种另类“电影宇宙”的构建。

玛格丽特·杜拉斯是20世纪法国文学和电影的重要人物,1914年出生于法属印度支那嘉定市(今越南胡志明市)。她的父亲早逝,母亲独自抚养她和她的兄弟姐妹。这段艰难的童年经历对杜拉斯的创作产生了深远的影响,特别是在她广为人知的中篇小说《情人》中体现得尤为明显。

杜拉斯的文学生涯始于1943年,但直到1950年出版《抵挡太平洋的堤坝》之后才引起了广泛关注。她的文学创作以简洁的叙事风格、碎片化的结构和对内心世界的深刻描绘著称。在叙事上常常打破传统的线性时间概念,通过记忆和回忆的交错展现角色的内心状态,常常探索孤独、欲望和记忆的主题,揭示人类情感的脆弱和矛盾。

1959年,她与导演阿伦·雷乃合作的《广岛之恋》确立了她在电影界的重要地位。从这以后,她将文学、戏剧、电影融为一体,形成了一种多重艺术互动。

她的影像作品简洁、充满象征且情感深沉。她的镜头常常固定不动,画面静止,仿佛在邀请观众进入无声的冥想之境。杜拉斯的总体美学思想仍然可以通过她对“回声”的独特探索来理解。她认为,作品不仅是对现实的直接呈现,而更是对过去情感和经历的回响和重叙。通过这种方式,她的文字与影像形成了一个复杂的情感和记忆的网络。在她的作品中,对话和沉默、视觉和影像相互交织,创造出一种既真实又充满反思的艺术氛围。杜拉斯通过这种方法揭示了人类情感的复杂性,同时邀请观众在静谧中重新审视自己的内心世界。

在杜拉斯的影像世界里,对个人情感与记忆的探索是对人类存在和心理奥秘去蔽的关键途径。除显然受到存在主义的影响之外,她还深受弗洛伊德和拉康精神分析理论的影响,尤其关注“物”(das Ding)的概念,即人类无法完全理解和命名的外在事物。这种对“物”的探索,表征为她对女性欲望和主体性边界的讨论中。从第二十六届上海国际电影节“向大师致敬”单元集中展映的两部由杜拉斯编剧的影片(《广岛之恋》《长别离》)与两部她导演的影片(《卡车》《恒河女》)中,观众可以清晰地感受到她对记忆与存在的独特诠释。

在杜拉斯编剧的《广岛之恋》中,她通过大量的对话探讨战争创伤和个人记忆的纠缠。影片细腻的对白和背景声音展示了个人与历史记忆的交织,广岛成为记忆和创伤的象征。杜拉斯通过这种方式,将个人与集体的历史记忆结合,探讨记忆如何塑造个人身份和历史叙事。人声在此不光是沟通工具,更是承载记忆的容器。

在《长别离》中,她以简洁而富有张力的叙事风格,描绘了记忆丧失如何剥离个体身份,并展示了记忆重构中的复杂情感。杜拉斯通过细腻的情感描绘和对人物内心的刻画,揭示记忆对个人身份的深刻影响,以及在记忆恢复过程中对自我认同的重新发现。

此外,杜拉斯的极简主义风格挑战了传统的叙事方式,并揭示语言在传达情感和思想时的复杂性和多样性。在《卡车》和《恒河女》中,杜拉斯更善于利用影像显现她的文学主题。影片中的沉默和语言对立,使观众在静谧中反思和感受语言的重量和意义。尤其是《恒河女》中,角色通过回忆和叙述寻找自我认同。恒河作为象征性的存在,既是时间和记忆的见证,更是人物情感与心理状态的象征。这种象征性使恒河成为影片重要的叙事工具,表达她对存在、时间、记忆与情感的独特理解。

杜拉斯的电影创作内蕴于她的文学创作当中。起初,杜拉斯计划将自传体小说《情人》命名为《绝对图像》,打算结合家庭相册中的照片,通过图文并茂的方式呈现她的回忆。然而,最终出版的《情人》未包含这些照片,但书中仍通过文字提及了几张重要的照片。

随后,在《书写的海洋》中,她甚至引用了一张从未被拍摄的照片——她15岁半时横渡湄公河的场景。尽管这张照片实体并不存在,但在杜拉斯的记忆中占据重要位置。通过文字,她赋予这一图像/心像以绝对意义,将其视为人生的关键转折点。这个未被拍摄的图像之所以“绝对”,是因为它超越了物理存在,通过文字的力量变得比真实的照片更有力量和象征意义。也正是通过这种“绝对图像”的连接,影像手段得以成为她将心像外化的通途,从而使她的艺术疆界得到扩展,创造了一种跨越文本界限的独特创作观念。杜拉斯在文学作品中构建了强烈的视觉意象,而在电影中,她则强调语言和叙述的重要性。正是这种在文学与电影之间形成的张力,使她的创作达到了独特的艺术高度。

此外,理解杜拉斯的一个常见误区在于将她电影中的长篇独白或对白视为其风格的标签,并将她的电影简单地视为其文学作品的延伸或脚注。这种看法忽略了杜拉斯在电影中对语言和沉默的独特处理。影片中的长篇独白和对白大多不是为了推动剧情发展,而是为了揭示语言的局限性和表达情感的复杂性。杜拉斯认为,语言在表达女性情感时常常显得不足,因此她通过沉默来传达那些无法用语言完全表达的情感层次。比如将沉默打造为反抗和质疑男性主导社会结构的象征义,并由此进一步深化了对女性在男性主导社会中处境的批判,使其作品在艺术表现上独具匠心,并在思想层面上引发观众对种种社会和文化现象的反思。

杜拉斯的艺术观念对于中国人来说或许会有“似曾相识”之感,因为她的思考与中国传统美学在许多方面有着极强的共鸣。作家孙甘露说:“中法两国文化相契的地方比较多,可以说杜拉斯和罗兰·巴特是其中的通道。”比如上文曾提及杜拉斯通过沉默和静止的镜头创造情感和思考空间,这种“空白”实际上指向的是情感和精神的延展,类似于中国美学中的“留白”概念,通过在绘画和书法中保留空白,营造出深远的意境。

此外,杜拉斯注重内心世界的情感表达,通过反叙事和碎片化的结构,揭示出孤独、欲望和记忆的复杂性,中国传统美学强调意境的营造,往往通过自然景物的描绘来传达深层次的情感和哲理。两者都强调通过静谧和反思,使观众在作品中找到内在的平静与深思的空间。可见,这种思想上的契合不约而同地体现了东西方艺术在探索人类情感和内心世界方面的共通追求。

2024年是中法建交60周年暨中法文化旅游年。“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。”杜拉斯的作品彰显了她独特的艺术魅力和思想深度,更揭示了人类心灵的普遍共性。杜拉斯不仅在法国文化中占据重要地位,更在中法文化交流中彰显出其恒久的魅力和深远的影响。在这一节点,杜拉斯的艺术精神仍将继续激发新的灵感与思考,推动两国文化的共同繁荣。通过互鉴,中国电影人可以在艺术创新和文化表达上获得新的启发,或可进一步拓展中国电影的表现形式与叙事风格的生态谱系。

(作者为上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、上海师范大学影视传媒学院副教授)