愿如风有信 | 无法轻易归类的印度文学:大象不只是大象

“青春诗会”是中国诗歌界最具影响力的品牌活动,是青年诗人亮相的舞台与成长的摇篮。《诗刊》社从1980年起,已成功举办了39届“青春诗会”,吸纳了570多位优秀青年诗人参加,每届诗会推出的诗人和诗歌,都引起文坛广泛的关注。

以文化人,更能凝结心灵;以艺通心,更易沟通世界。为以诗歌为媒介传递青春的诗意,增进文明交流互鉴,推动构建人类命运共同体,中国作家协会将于7月18日至24日在杭州和北京两地举办“首届国际青春诗会——金砖国家专场”,来自金砖成员国巴西、俄罗斯、印度、南非、沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚等国的诗人们,将与中国诗人一道,青春同行,歌咏言志。

开幕式上,将以诗歌朗诵、情境表演、声乐、舞蹈、戏曲等多种艺术形式,展现金砖成员国的历史文化和诗意之美。十国诗人将围绕诗歌创作等相关话题,展开“青春诗会”学术对话。活动期间,各国诗人将领略中华优秀传统文化,感受生动立体的中国形象,还将举行金砖国家青春诗人手稿捐赠仪式,让诗歌见证不同国家、民族、文化和诗人间的情谊!

“愿如风有信”,“诗人兴会更无前”,我们期盼“以诗之名”的“国际青春诗会”,必将是一场如约而至的青春盛会。从即日起,中国作家网将陆续推出介绍参会各国文学和诗歌创作情况的文章,邀请您一起,在各国文学之林来一次青春漫游。

印度参会诗人简介

普里特威拉杰·陶尔

Prithviraj Taur

马拉地语诗人、翻译家、评论家。斯瓦米·拉马南德·蒂尔特马拉瓦达大学马拉地语系主任、副教授、美术与表演艺术学院院长,马哈拉施特拉邦政府马拉地语咨询委员会成员、马哈拉施特拉邦地名词典部编辑委员会成员。已出版著作30余部,诗集收录进新德里中央梵语大学的教学大纲。翻译过多部诗集和儿童文学作品,包括中国童话《小马过河》《骄傲的小花猫》等。

阿迪蒂亚·舒克拉

Aditya Shukla

印地语诗人、小说家,保险信息公司质量分析师。已出版诗集《七大洋合一》和系列小说《死亡三部曲》《公寓三部曲》,并发表诸多书评、影评。翻译过费尔南多·佩索阿、罗贝托·波拉尼奥、弗兰兹·卡夫卡等人的作品。

高塔姆·维格达

Gautam Vegda

用英语写作的达利特诗人、插画家、学者。古吉拉特邦中央大学博士生。著有诗集《秃鹰和其他诗歌》《血肉与骨头的奇怪案例》。作品被收录进《疯狂:世界诗歌选集》等。其作品主要聚焦于种族压迫以及达利特人和妇女遭受的暴行。

尼基莱什·米什拉

Nikhilesh Mishra

奥里亚语诗人、独立电影制作人,加尔各答萨蒂亚吉特·雷电影电视学院导演和剧本写作专业在读研究生。已出版诗集《某人某地》《诗人死后》和非虚构作品《原谅痛苦》。作品多次入围印度文学院青年作家奖评选。曾获奥里萨邦电影发展公司奖学金、塔帕西亚·桑巴巴纳奖、阿纳米卡博士诗歌奖等。

帕尔瓦西·萨利尔

Parvathy Salil

女,诗人。英国提赛德大学在读博士生。著有诗集《狂想曲》《我不认识的人》。曾受邀主持伦敦大学伯贝克学院伦敦批判理论暑期学校课程,并发起《诗意见证》课程。曾为全印度广播电台朗诵诗歌,十余年来担任多场印度文学文化活动主持人。

“大象”抑或“象形的暗”

——我们需要怎样的印度当代文学?

北京大学外国语学院助理教授

贾 岩

维诺德·古马尔·舒格勒

在维诺德·古马尔·舒格勒(Vinod Kumar Shukla)1997年出版的印地语长篇小说《墙上住过一扇窗》(Deewar Mein Ek Khirkee Rahati Thi)中,小镇数学老师拉库瓦尔·伯勒萨德的庸碌生活因一头大象的闯入而变得不同。对他来说,这个突然坠入日常微尘的庞然大物,不但改变了周遭世界的运转逻辑,还改变了他观看和体认世界的方法。与大象共处的第一天,拉库瓦尔在拂晓前醒来。他坐在门槛上,注意力被后院楝树下一片尤其厚重的“暗”所吸引。舒格勒用如下文字描写了这一刻的微妙体验:

夜渐渐消逝。渐次褪去的黑暗,似乎有一抹以象的形状落了下来。清晨将至,象形的暗将变成象形的昼,继而和剩余的昼融为一体。可拉库瓦尔·伯勒萨德看到的却是,清晨临近,光明蔓延,象形的暗竟愈发清晰。清晨就要把这抹暗给忘了。拉库瓦尔·伯勒萨德应该叫住清晨,提醒它别忘了这抹象形的暗吗?可就在拉库瓦尔·伯勒萨德思索之际,天已大亮。彻亮的晨光中,一头大象站在那里。

如果用现实主义的语言复述,这段文字无非刻画了主人公于昏晨交界时看清一头大象的经历。可就是这平淡到几乎没有任何“事件”发生的一幕,却在舒格勒笔下被赋予了丰富的文学意涵:静立的象身被空间化为光影互动、思绪拉扯的场域,它让无形的昼夜显出形状,也让人在时间和意识的流动中洞悉到,昏与晨的交界处不是一条泾渭分明的界限,而是一个由此及彼的过程。

印地语小说《墙上住过一扇窗》封面

在这个过程中,拉库瓦尔究竟看到了什么?仅仅是一头大象吗?舒格勒会说:不,他还看到两片“象形的暗”——一片被夜晚“落下”,另一片被清晨“遗忘”。二者的存在虽以大象本体的存在为前提,却在特定环境的作用下获得了超越本体的情感、认知和审美意义。比起执着于作为物质实体的“大象”,舒格勒更在意那些被短暂而真切地经验过的“意象”——“象”字在中文语境中从动物到概念的抽象化历程,意外地在一部印地语小说中找到了恰切的文学言说。

舒格勒的启示不止于美学层面,还可以被带入对文学史的理解当中。倘若把“印度当代文学”比作“象”,我们需要的究竟是由“彻亮的晨光”般确凿的概念、范畴和细节所勾勒出的那头“大象”,还是在特定“天色”的映衬下由部分可见的现象所凝结的那些“象形的暗”?这对于坐在中国“门槛”上的观“象”人来说,是至关重要的问题。

类型的限度

在有关1947年独立后印度文学的整体论述中,类型化是最常见的叙述模式。数目繁多的作家作品被归入某些具有泛印度(乃至超印度)影响力的文学类型,每个时期都有少数几个标志性类型脱颖而出,负责定义“印度文学”的阶段性面貌和性格。五六十年代,进步主义运动日渐式微,带有现代主义倾向的“新诗”“新小说”趋于主流,城市“荒原”里的中产絮语开始取代底层人的呻吟和呐喊,成为该时期印度文学的主基调。在同期涌现的“边区文学”中,乡村仍是书写的核心对象,但作家们侧重展现的不再是普列姆昌德笔下农民受困于多重压迫的情状,而是印度传统社会及其价值体系在遭遇现代化浪潮冲击时的回应。六七十年代,压抑的政治经济氛围使社会中的不满情绪进一步激化,许多中产出身的青年男作家挥舞着“非诗”“非小说”的旗帜走向反传统的极端,竭力表现当代生活的失序、病态和无意义。与此同时,长期遭受不公正对待的“边缘人”群体在平权精神的感召下秉笔自书,他们反抗霸权,也拒绝被同情者代言,“女性文学”“达利特文学”“部落民文学”的泛起成为该时期印度文学界引人瞩目的现象。1981年,《午夜之子》(Midnight’s Children)横空出世,萨尔曼·拉什迪(Salman Rushdie)在布克奖、西方书评人、国际出版业资本、后殖民理论家的联袂“祝圣”下步步封神,印度文学以空前的方式跻身“世界文学”殿堂,而“印度英语小说”是它的名片。这一状况在此后数十年并无本质改变,只不过随着阿兰达蒂·洛伊(Arundhati Roy)、维克拉姆·赛特(Vikram Seth)、阿米塔夫·高希(Amitav Ghosh)基兰·德塞(Kiran Desai)、裘帕·拉希莉(Jhumpa Lahiri)、阿拉文德·阿迪加(Arvind Adiga)、罗因顿·米斯特里(Rohinton Mistry)等本土或流散作家的陆续加入,这张名片也开始变得拥挤起来。

不可否认的是,上述每种类型(流派、思潮、运动、文体)都是印度当代文学的一个剪影。作为特定环境下集中涌现的书写形态,它们无疑是某种时代精神或时代症候的反映。但问题在于,当我们将一两个类型视作某一时段内印度文学的缩影,将之打磨成表面平整、边缘光滑的零片,再无缝拼接成一幅看似完整的文学史图景时,我们得到的便仅仅是一只高头大耳、长鼻弯齿的“大象”,而没有给“象形的暗”留任何余地。

阿米特•乔杜里

这种以偏概全的印度文学观,在印度英语小说狂飙突进的国际化进程中体现得尤为明显。印度作家兼文学研究者阿米特•乔杜里(Amit Chaudhuri)曾说,“《午夜之子》已然被竖立成一座庞然巨厦,它遮蔽了人们探寻其身后之物的视线”。在乔杜里看来,拉什迪小说的全球风行塑造了一系列有关“印度当代文学”的刻板印象:它须用英语写就,因为英语比印度本土语言更具“现代性”,也更能捕捉印度作为一个“后殖民整体”的况味;它得是无所不包的大部头长篇小说,只有这样才能在形式上与印度这个“臃肿怪”相称;它必须使用“魔幻”题材和非现实主义的叙事手法,因为这是天然地从《摩诃婆罗多》《罗摩衍那》那里继承下来的印度“基因”。这种通过将印度英语小说中的“印度性”本质化,从而确立其作为“印度当代文学”最佳代言人身份的倾向,在世界范围内不可谓不普遍。而这何尝不是一种讨巧之举——当一部英语小说能满足人们对印度的全部想象,又何必在其他语种、主题、体裁、风格的纷扰中自寻烦恼?

文集《斗牛士丛书之印度现代文学》

作为对这一倾向的反拨,乔杜里选编的文集《斗牛士丛书之印度现代文学》(The Picador Book of Modern Indian Literature)用散点透视的方法展现了从19世纪中叶到20世纪末印度文学惊人的异质性。透过20位印度本土语种作家和18位印度英语作家(包括拉什迪)的48篇文字(含长/中/短篇小说、自传、书信、文学评论等),乔杜里让读者在一种多维、松散、粗糙而富有弹性的整体感中意识到,印度现当代作家的美学趣旨不止包罗万象的“吸纳”,还有点到为止的“省略”;他们中的很多人并不直接书写“国家”,而是着眼于一个个“置身于国家之内、流布着国家之感的文化和地点”。如果说《午夜之子》是前者的典型,舒格勒的印地语小说便是后者的样本:一边是萨里姆·西奈和另外580个降生于印度独立日午夜的天选之子,他们靠超能力穿梭于印度独立前后各大政治事件的喧嚣现场,恨不得将整部印度现代史“生吞”;另一边则是拉库瓦尔·伯勒萨德和亿万个藉藉无名的小镇青年,他们努力在平凡的日常之“墙”上凿“窗”而过,用想象力抵御缀网劳蛛般的宿命。

不过,拉什迪和舒格勒的作品并非全然相异,它们似乎被一种类似的奇幻氛围所笼罩,这也是两位作家常常被贴上“魔幻现实主义”标签的原因。《泰晤士报》书评人曾这样评价《午夜之子》——“自从阅读过《百年孤独》以来,还从来没其他小说像它这样令人惊叹”,此语无异于将拉什迪奉为加西亚·马尔克斯最有力的接班人;而在众多印度文学评论家眼中,舒格勒则被视作“印地语魔幻现实主义”的领军者。但事实上,与拉什迪主要借超自然元素来体现人物和情节的怪诞不同,舒格勒奇幻书写的内核是根植于现实的想象力,尤其是对凡俗之物、惯常之情的陌生化处理。同样是开启一段通往异世界的旅程,萨里姆的机关是他那如黄瓜般硕大的鼻子所赋予的通灵术和超级嗅觉,拉库瓦尔的秘诀则是他像窗户般向一切可能性敞开的眼睛和心——大象不只是大象,还是大象形状的光与影;不一定是天上之月倒映在池水中,也可能是池中之月被涤净后挂到了天上。舒格勒启示我们,“如何看”和“看什么”同样重要。

我们需要更多像舒格勒这样无法被轻易归类的印度作家,以及更多看待印度和印度文学的方法。事实上,中国的印度文学译者们已经行进在这条路上。

以中国为视点

“中印经典和当代作品互译出版项目”结项及成果首发仪式

今年5月,由姜景奎教授主编、数十位印度文学研究者翻译、中国大百科全书出版社实施的“中印经典和当代作品互译出版项目”(下文简称互译项目)举行成果首发式,25种、31册、累积1068万字的汉译印度经典作品至此全部出齐。这无疑是中印文学交流史上一件具有里程碑意义的大事。

除了《苏尔诗海》等中世纪宗教文学经典、《帕勒登杜戏剧全集》等近代名家名著外,入选互译项目的译著中有18种完全或部分由印度独立后问世的篇目构成,它们共同展现出中国视点下印度当代文学的多重景象。这18种译著涉及印地语、乌尔都语、孟加拉语、坎纳达语、马拉雅拉姆语、英语等多个语种,含括短篇小说、长篇小说、诗歌、独幕剧等多种体裁。换言之,这些作品无论从语言还是文体角度看,都处身于印度多元文学传统的不同脉络,而这些异质元素又进一步被作家自身的所处时代、美学倾向、政治立场和社会关切所放大。印度当代文学的复调特质并未在国族化、现代化和全球化的大势中被抹平。

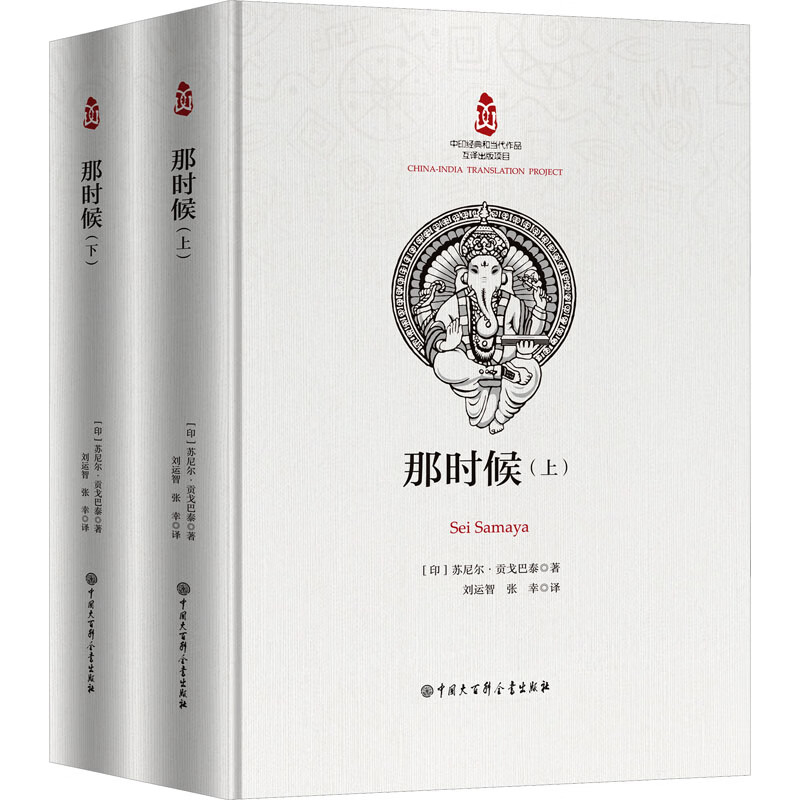

以入选该项目的长篇小说为例。同样发表于1950年代中后期,帕尼什瓦尔•那特•雷奴(Phanishwar Nath Renu)的《肮脏的边区》(Maila Anchal)将上百个人物和碎片化的情节汇成一幅乡土风俗画,借比哈尔邦东北部与尼泊尔接壤的玛丽村折射独立初期印度社会的纷繁状况,塔卡奇·西瓦桑卡拉·比莱(Thakazhi Sivasankara Pillai)的《芥民》(Chemmeen)则聚焦于印度西南马拉巴尔海岸渔民社群中的一对青年男女,让他们富于传奇色彩的爱情悲剧与当地的古老神话交织;同样是在1960年代书写印度人的存在主义危机,莫亨·拉盖什(Mohan Rakesh)的《幽闭的黑屋》(Andhere Band Kamare)选择用半自传体的形式和内省的语言,描摹北印度城市中产知识分子的生活和精神困境,阿南塔穆尔蒂(U.R. Ananthamurthy)的《一个婆罗门的葬礼》(Samskara)则以讽喻的方式描绘了南印度卡纳塔克邦的婆罗门社群,如何在现代思潮的冲击下徘徊于洁与不洁、神圣与亵渎、正法与非法之间;同样选择在20世纪七八十年代回眺历史,苏尼尔·贡戈巴泰(Sunil Gangopadhyay)的《那时候》(Sei Somoy)以19世纪中叶的加尔各答为背景,描绘了孟加拉文艺复兴的壮阔历程,毗什摩·萨赫尼(Bhisham Sahni)则在《黑暗》(Tamas)中重新揭开1947年印巴分治的伤疤,叩问这场悲剧的深层诱因,以及人在绝境中超乎善恶二分的复杂性。

《芥民》

《那时候》

作为一个整体,这些作品提供了通往不同时空坐标下印度现实的多元路径。一部作品中投射着另一部作品的影子,一部作品的答案成了另一部作品的问题,一部作品里的种子在另一部中生长为整片森林……将它们整合在一起的不是醒目的相似性,而是层层叠印的相关性。印度文化、思想、历史、社会的光影以不同方式流转于每本译著的纸页间,沉浸其中的读者们将被各种色彩、质地、动态的“象形的暗”所吸引,而不再执着于对“大象”的找寻。

事实上,在印度当代文学的中国接受史上,不因循某种固定印象的倾向一直存在。改革开放初期,当西方文学以决堤之势涌入国门,《世界文学》杂志仍为包括印度在内的东方作家作品留出有限但弥足珍贵的译介阵地。当我们回溯1980年代《世界文学》选译的印度当代文学时,定会对编辑和译者们追求多元的选编策略印象深刻:十余位当代印度作家涉及印地语、英语、旁遮普语、马拉雅拉姆语等多个语种,囊括从进步主义到现代派的各种风格,既有纳拉扬(R.K. Narayan)、阿格叶耶(Agyeya)这样的文学大师,也有苏帕什·本德(Subhash Pant)这样的青年才俊,此前介绍较少的当代女性作家——如阿姆利德·波莉达姆(Amrita Pritam)——也被揽入视野(尽管男女比例失衡的问题依旧显著)。没有一位作家被重复译介,没有一件作品与另一件相仿。在与这些文本不期而遇的过程中,读者获得的印度当代文学观兴许单薄,但其视野已尽可能开阔。

吉丹贾丽·斯里

在译介印度当代文学的问题上建构具有独立性的中国视点,意味着要对西方趣味持足够的批判态度。这里的批判不是全然拒斥,而是有意识的甄别、有主见的判断和有选择的接纳。20世纪末,印地语作家古尔辛·南达(Gulshan Nanda)的通俗小说《断线风筝》(Kati Patang),在没有任何西方“加持”的前提下在中国风行,不仅译本被多次再版,还以戏剧和连环画的形式取得了广泛而富有创造性的二次传播。中国的译者和改编者们基于自身兴趣和时代诉求,为通俗文学在印度当代文学史上赋予一席之地,这在世界其他地方(包括印度本土)都是极为罕见的现象。时至今日,坚持这种自主性并非易事。作为国家“十三五”重点出版项目,互译项目因有充足的官方资助,而能将印度本土文学奖视作文本遴选的首要依据。可对于大多数市场化运作的出版社和大众读者来说,一个印度本土语种作家往往只有在登上某个国际知名文学奖的领奖台时,才算真正拥有了被关注的价值。2022年5月,吉丹贾丽·斯里(Geetanjali Shree)凭印地语小说《沙墓》(Ret Samadhi)成为首位获“国际布克奖”的南亚本土语种作家,该小说的汉译项目旋即在国内出版机构和国际图书代理的联合推动下提上日程。2023年2月,87岁高龄的舒格勒被授予“美国笔会/纳博科夫国际文学成就奖”,这或许会是他的作品进入中文世界的一个契机?

印地语小说《沙墓》

在与中国学者的对谈中,斯里对获奖表现得颇为泰然。她承认拿到国际布克奖的感觉很好,但也深知“这一切都只是数日喧哗,很快就会归于平静”。她坦言:“我并不是在获奖之后才成为作家的。促使我成为作家的,始终是周遭的世界,以及我内心的所思所感。”她欢迎那些因奖项而关注她作品的人,但拒绝将自己的文学价值仅仅和一座奖杯绑定。谈到获奖后蜂拥而至的采访和活动邀约,斯里说:“人们似乎都对戏剧性的事件感兴趣。但文学不同,它总是事关平和、冷静,与名人文化和戏剧性事件相距甚远。”她在《沙墓》中段“警告”读者的一段话,也可以送给那些在国际布克奖后对她的故事感到好奇的人们:

如果你想继续听下去,就得相信影子。那些能够被看见、被听到的影子,那些曾经被子弹击中的影子。这里就是人们所说的“分岔口”。你要选影子的路,还是闪闪发光的稠密形象的路?如果选前者,便随我同行。若是后者,请就此止步。

斯里和舒格勒代表了当代印度本土作家的某种集体倾向。他们都是暗与影的信徒。

用诗的媒介

如果说互译项目和《斗牛士丛书之印度现代文学》有什么缺憾的话,那一定是诗的缺席。在互译项目中,仅有默哈德维·沃尔马(Mahadevi Verma)和古勒扎尔(Gulzar)两位作家的诗歌入选,只占项目总体的一小部分。乔杜里收录了赛特的诗体小说《金门》(The Golden Gate),但意在展示其小说文体的实验性,而非作为一个诗歌样例。毫不夸张地说,在许多中国读者眼中,对印度现代诗歌的印象依旧停留在泰戈尔的《吉檀迦利》和《飞鸟集》。

马拉提语、英语双语诗人阿伦·戈拉德格尔

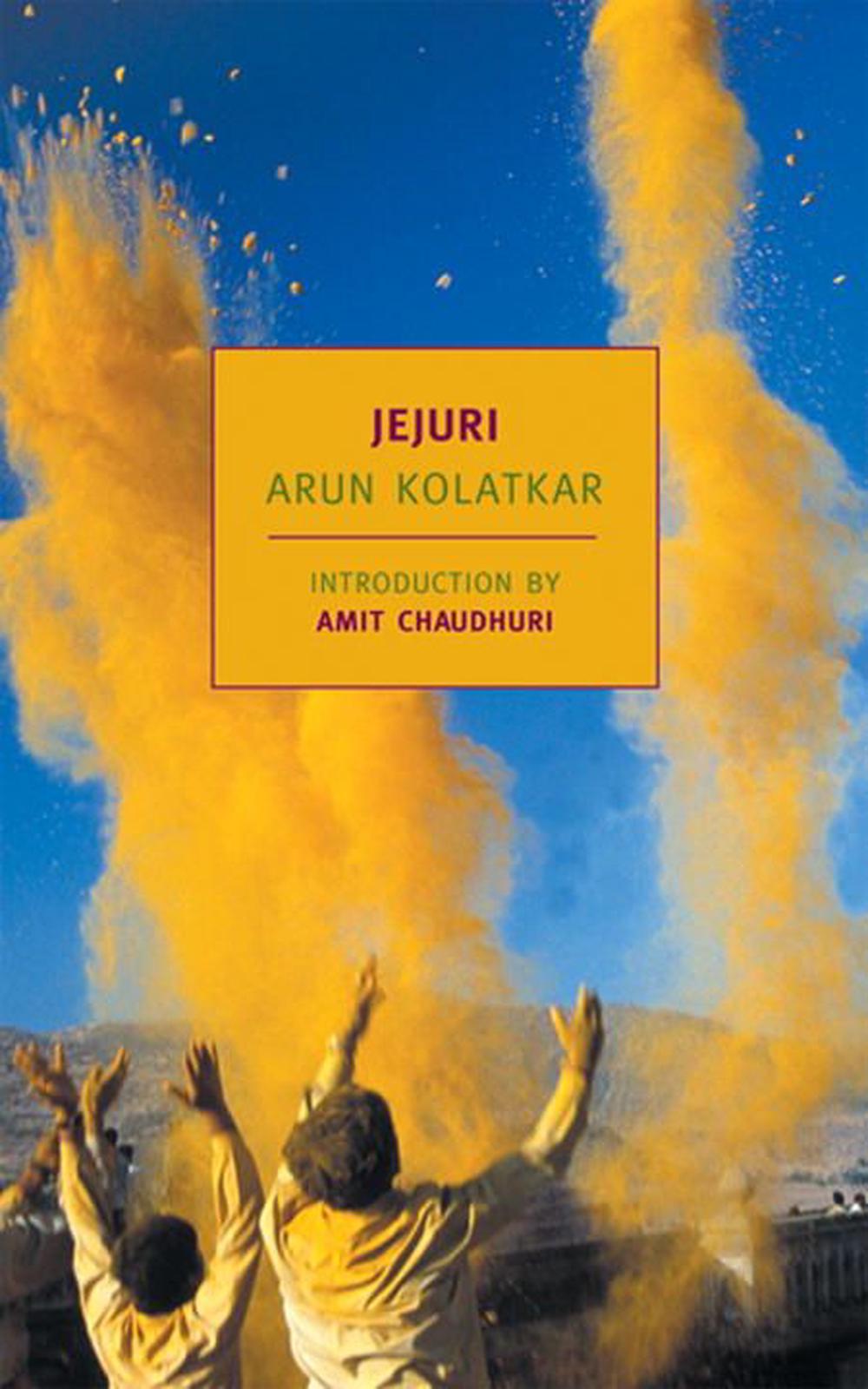

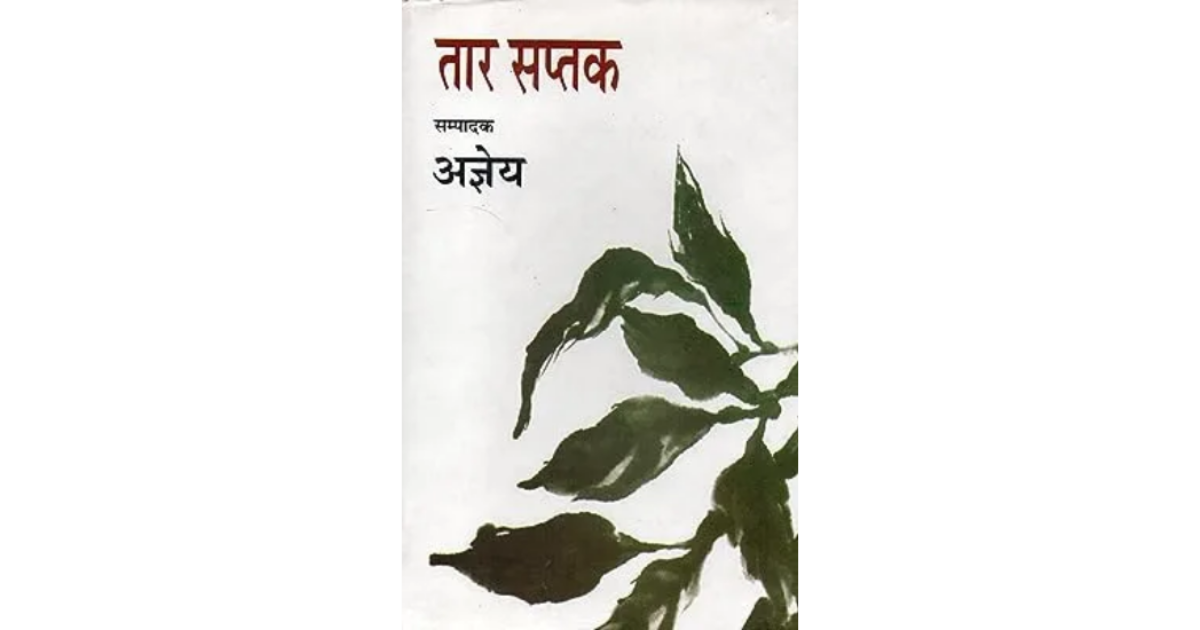

根据文学史家的归纳,印度诗歌在经历了20世纪上半叶来自民族主义、浪漫主义、进步主义等思潮的轮番洗礼后,自1940年代开始走上求新求变的道路。在印地语诗坛,阿格叶耶选编的《七星》(Tar Saptak)诗集具有划时代的意义,它标志着实验主义诗风在北印度的兴起。与此同时,以纳加尔琼(Nagarjun)、格迦南·马特沃·穆格迪博特(Gajanan Madhav Muktibodh)为代表的左翼诗人依然活跃,佳作迭出。20世纪五六十年代,冷战阴影将印度诗人划分为对立的两个阵营,但他们在创作上的界限并不似想象中明显:实验主义诗作中不乏对底层人的同情、对资本主义的驳斥和对社会责任的思索,阿格叶耶的《河上的岛屿》(“Nadi Ke Dweep”)就借河与岛的意象,隐喻了作家的社会属性和独立人格之间的关系;进步主义诗歌则摆脱了早期政治口号式的文风,在借鉴现代派技巧的过程中凝练出更微妙的笔法,纳加尔琼的《咒诗》(“Mantra Kavita”)将印度教颂歌形式和政治讽刺内容缝为一体,在一种黑色幽默的荒诞语境中迸发出对社会现实的愤怒控诉。此外,兼具现实批判指向和现代主义风格的宗教讽刺诗,在当代印度诗坛也颇为常见。马拉提语/英语双语诗人阿伦·戈拉德格尔(Arun Kolatkar)的组诗《杰珠里》(Jejuri)是这方面的代表,诗人以一位世俗主义者的朝圣之旅为线索,嘲弄了印度教商业化的丑态,同时反思了宗教与神的真意。

《杰珠里》

《七星》

当然,反叛并非印度当代诗歌的唯一声音。自20世纪后期起,经济自由化改革使印度社会贫富差距不断拉大,罗摩诞生地运动诱发的教派冲突令分治梦魇重现,城市化和工业化进程带来环境污染、阶级分化、人际疏离等问题,许多诗人开始在创作中注入更多的人文主义关怀,强调诗歌穿透各种“界限”的艺术能量,并将之作为一种弥合裂隙的介质。

印地语诗人贡瓦尔·纳拉因

印地语作家贡瓦尔·纳拉因(Kunwar Narain)就是其中之一。他在题为《媒介》(“Madhyam”)的诗中写道:“事实和事实之间有一种语言 / 将我们分裂 / 你和我之间有一种缄默 / 让我们牢不可破地相连”。他反对言之凿凿,不屑于“贪得无厌的意识中邪般地 / 把语言当作事实”;相反,他歌颂“未知”,认为它才是真正的“诗人”。对未知的追寻为纳拉因赋予了超越事物表象的洞察力。《于克拉科夫动物园》(“Krakau ke Chidiyaghar Mein”)表面上也是一篇有关“大象”的文字,但诗人在这头失去伴侣的孤独动物身上显然看到了更多,舒格勒的两抹“暗”被纳拉因翻译成“人性”和“神性”:

从他湿润的眼睛看

像个诗人,

从鼻子看像科学家,

从额头看像思想者,

从耳朵看像圣人,

若真如此

《摩诃婆罗多》不愧由他笔授

沉溺在忧伤里

连一头大象

也如此像人。

别忘了,舒格勒本人也写诗。他之所以被称作“披着小说家外衣的诗人”,不仅因为他的小说语言是诗化的,更因为他观察世界和讲故事的方式是诗性的。在他广为流传的短诗《绝望中,一个人坐下》(“Hatasha Se Ek Vyakti Baith Gaya Tha”)中,陌生人的友谊被赋予了拯救性的力量——

绝望中,一个人坐下

我不认得此人

但认得绝望

于是,我来到他身边

伸出手

他拉住手,站了起来

他不认得我,

但认得我伸手的动作

我俩同行而去

我们不认得彼此

但认得同行。

和同时代的许多印度作家一样,舒格勒坚信,当世界被恶魔之手撕裂,人与人之间悲悯的探寻、无声的对话、本能的信任和集体的行动仍有意义。借助诗的媒介,它们让暗影重叠,让孤岛连接。