读书会 | “县城系”下的小儿女与大时代 ——读《平乐县志》

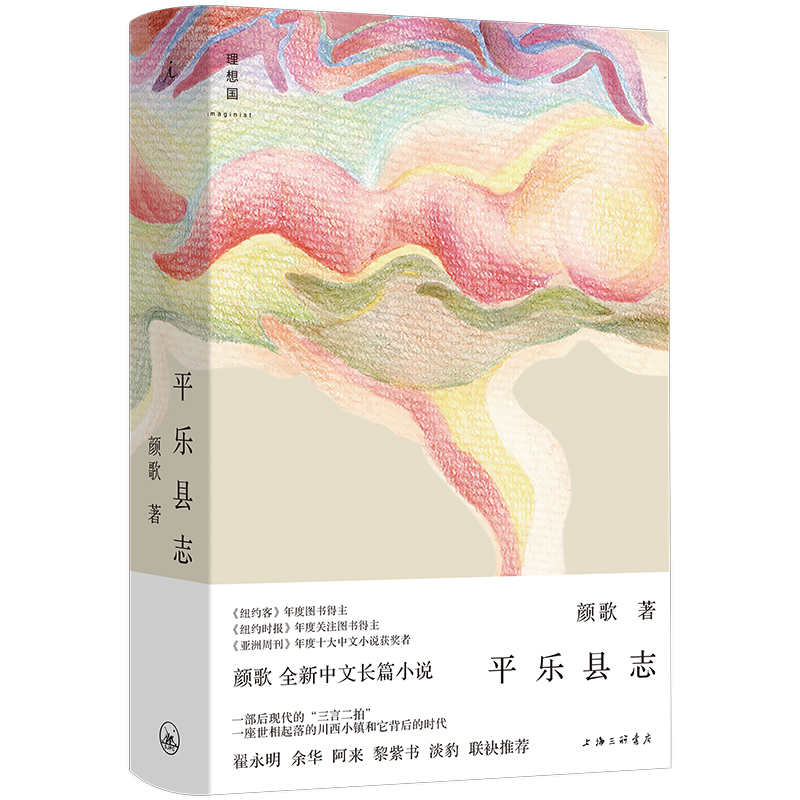

《平乐县志》,颜歌 著,上海三联书店2023年10月出版。中国作协“新时代文学攀登计划”入选作品。

主持人·谌幸 时间上的短与长

傅丹心和陈地菊的喜与悲都在2010年发生,就这一段“事”的发生来说,这并不是一个长故事。然而这段“情”的因果,又确实是一个长故事。人物们暂时的喜悦、庆幸,紧随其后的悲剧、悔恨,都伏线千里。颜歌并不忌讳在小说中安排密集的戏剧冲突,话本声音的加入让“狗血”如此自然发生,说书人预告转接来到,甚至不需要刻意掩藏。于是,几乎每一次不幸都可以追溯到曾经的某次凌云快意。

在小说结尾,各种声音穿过陈地菊的耳朵,丰富而嘈杂。她来到了平乐镇新与旧的交界处:“平乐镇东街就在她的面前了,或者应该说,是老平乐镇的老东街”,而“新的平乐镇已经在她身后起来了”。颜歌让陈地菊如此站立,这不仅仅关乎一位女性的决断和出走,更包含她对整个平乐县的想象。

小说短暂时间中的激烈是平乐县作为一个现代性城镇化样本的整体激荡。短短一年亦是三十年甚至更长历史的缩影。如果将颜歌的出道视为世纪初青春文学一脉,那么《平乐县志》以世情小儿女可悲可叹的人生故事打开了中国“县城系”书写。不同于《倾城之恋》中的城池陷落带来成全,或是《新世纪福音战士》“世界系”少年间的救赎,《平乐县志》里个人爱欲的残破被簇拥在时代狂飙之下,那些失去爱和生命的个体,似乎都在寻求借助另一条路去拥抱世界,再获得补偿。

张晖敏:有关自我的赎与缚

以“县志”为名,“县”却让位于小镇里老中青数代个体生命的悲欣往事。环绕诸多人物的“负空间”填充起书中《顶上生花——永丰县美发行业十年考察》《永丰美食地图》《永丰县志1986-2005》等虚设文本留下的孔隙。傅家和陈家将视点径直拽进小镇鸡毛蒜皮的最细微处。

从大龄未婚的小镇女孩陈地菊讲起,错综复杂的人际关系在麻将桌上一字排开。中年妇女们的情报系统通天达地,通过各自形形色色的家庭牵出一串又一串相互勾连的社交网络。“催婚”给故事带来温和琐碎的底色,然而颜歌并未聚焦其背后具有普遍性的代际话题,却将其作为窥入平乐镇缜密罗网的进路。山陲小镇的边缘性和封闭性恰如温床,将婚姻对两个家庭的整合作用无限泛化。社会属性强势取代了亲密关系原本的私密特质,一次相亲或恋爱可以迅速发酵成上溯三代的普查行动,在“阡陌交通,鸡犬相闻”式的古意背后挖掘出“人情社会”的幽深泥沼。在这样的大背景下,有关婚恋的焦虑及焦虑下的行动,似乎更应当被定义为特定地域中的生存焦虑。

在“平乐镇系列”的前几部作品中,我们更可追溯到这种不容拒绝的伦理框架发挥作用的底层逻辑。从《五月女王》到《平乐镇伤心故事集》,孩童在颜歌笔下是占比极大的群体。触及其童年时,颜歌致力于描写生命本初阶段的恐惧和困顿,而这些情绪往往根源于小镇长久而来的文化生态对童年的盘剥。对于这座以郫县为底本的川西小镇而言,扩大的阶层差距投下阴影,而三步一熟人的社会特征在邻里街坊间形成风云涌动的舆论场,加剧了人与人之间关系的针锋相对。父辈一代未消化的创伤记忆在家庭中留下排泄物,消解着仅存的安全感。到了《平乐县志》——这个自《奥数班1995》延伸而来的故事略过了角色们成长的细节,却仍在不经意间释放创痛的蛛丝马迹。陨落的“神童”傅丹心和一直以来的“乖孩子”陈地菊颇有异曲同工之处,上一代的叶小萱、傅祺红等人身上也可以找到揠苗助长的生长纹。融入是更加安全的选择,失衡的童年记忆让孩子们迫切追寻自赎,组建新的家庭成了具有象征意味的行动,因而对婚姻的格外执着便不难理解了。短暂的脱轨和争执一律被默许,个体的体验和情绪被彻底吞没,婚姻已本末倒置地成为小镇人的成人仪式。

仓促领取的结婚证链接了陈地菊和傅丹心背后的两个家庭。以平乐镇为原点,两人正展现两种迥异的生存状态。于前者而言,亲缘关系纠缠在地缘关系中,“每一条街,每一根巷子,每一棵树”交织成的空间图景如梦核艺术般朦胧和迷幻,似乎指向一种当代归园田居式的退路。生活酝酿成一潭温水,小镇外世界则逐渐虚化为火锅热气中莫名袭来的忧伤,模糊地指向生命中那些被切割和弃置的可能性。于后者而言,县政府中摸爬滚打的经历赋予其充足的信心,生活按部就班,志得意满出其不意地收束起网结,原本游刃有余的老辈子顷刻便失去全部红利,转变为砧板上开膛破肚的“猪儿”。

戏仿说书的谐谑语调是颜歌有意采取的叙事策略。脱胎于民间话本的俚俗形式留下大量套语和戏眼,在文本间投下宿命般盘桓的悲剧阴影。以主观色彩的强化反向消解“局内人”书写的非客观争议,又在肆意评断和阐释中放弃了道德审判的制高点。是非对错之外,还有另一版本的“走得出”却“难看破”的小镇生存实录。出走青年受困于身后透明的脐带又不甘于下沉,早已融入规则深处的老者却被突兀排斥,小镇吞吐着往来众生。两个世代互为补充又互为因果,描绘着一幕又一幕作茧自缚的戏剧性画面,令人深感讽刺的同时不由叹惋。

赵鼎:日常里的戏与说

县志,本为记载一县风土事迹之方志,《平乐县志》却是部以古法言今事的“三言二拍”式小说,与抽象符号化的“县城美学”不同,颜歌笔下的平乐镇就是厚重的生活本身。小说从众声喧哗处着笔,由人及面地叙写出一方土地的庞杂世相,藉由小人物的悲欢离合,勘探世道人心的褶皱,揭橥历史的宏阔与幽微。

小说充斥着浓烈的宿命感,“情”与“债”钩织成细密的网,将芸芸众生笼罩、粘合于此。故事开篇宛如一幕洋溢着市井烟火气的电影,镜头在叶小萱和街坊友邻嘈杂的声音以及“说书人”的评述间徐徐推进,一边是勾心斗角的职场厚黑学,一边是柴米油盐的家长里短,二者的纠葛缠绕中处处横亘着伦理道德的考验与因果的相互衍化。平乐镇烙刻着“熟人社会”的鲜明印记,但每个人都带着自己的秘密和谋算前行,生意、官场上的谈笑风生和人情往来蛰伏着利益矛盾与新仇旧怨,家庭内部则存在着微妙的权力关系平衡,父子、母女、夫妻往往于亲密无间中彼此扶持也相互对峙,与矛盾爆发倾泻的浩大声势相比,“爱”唯有在沉默或扭捏间得以印证。故事结尾,傅祺红在妻子“为了家人”的劝诫审判中用血“清洗耻辱”,以死亡献祭给自己的迂与直,陈地菊则从情爱迷梦中觉醒,意欲离开县城重觅自我,两个同病相怜的失意“归乡者”在错位的同时又互为镜鉴,展现出困顿与遁逃的不同面向以及死与生的辩证法。然而,陈地菊的未来却是悬而未决的,“远方”缥缈的想象在故土人事的牵绊和死亡的阴翳下蕴藉着某种不确定性,这既指向小说对叙事完成性的抵制,同时也揭示出生活巨大的吞噬力下个体“走出”的艰难,但其逃逸叙事的价值也于焉而生——结果已无关紧要,正是觉醒时刻与行动本身赋予了生命意义,如加缪所言,“我反抗,故我们存在”。

小说的叙事方式与人物的命运起伏形成明示与暗合。“说书人”或严肃或戏谑的诗句判词常以讽喻和谶语为媒介干预着叙述进程,而一切看似偶然的巧合实则应和着草蛇灰线的伏笔——傅祺红与儿子有意无意间反复为彼此埋下隐患、叶小萱的关怀催促令女儿莽撞地踏入婚姻又潦草收场、陈地菊与傅丹心冥冥中的三次邂逅与日后姻缘、文革期间汪文敏与少年傅祺红对视时那瘆瘆的一眼……缘起缘落似乎皆由命定,黄粱梦醒后恩怨相抵。情爱与阴谋、理想与现实、传奇与庸常的拉锯便在“人生如戏”“戏如人生”的框架里富有张力地呈现开来。如果说叙事视角切换赋予个体自我剖露的权力,形成了小说的内部声音,附录的日记与“说书人”机制的援引则构成了小说的外在声部:倒叙的日记仿佛一盏走马灯,投映出傅祺红心气志向的滑落过程,以及那些难以言表的操守和情感;而作为两栖性叙述者,“说书人”自由出入故事的同时,也频繁发表着见解并与读者进行交流。内外声部多重交杂转换携带着“你方唱罢我登场”的跳跃性和舞台感,进而实现了故事及语言层面的开放与“狂欢”。此处略显吊诡的是,《平乐县志》中“说书人”的评价论断似乎与故事本身所流露的情感倾向保持着微妙的距离,两重“权威的声音”于一明一暗间交流碰撞,此时,全知的“画外音”更像一个盘桓于故事内外的幽灵,以超验的异质姿态介入文本,在表达命运的不可抗力性、传递伦理价值观念之时,也对其本身发起质询与解构。

吴桐:围城内的逃与逸

这是一个关于“灵魂逃逸”的故事。

故事开始直切时弊,“男婚女嫁”是作品书写的锚点。小说采用反宏大、反神圣、反英雄的叙述话语,并以“三言二拍”的叙事腔调构成小说的话外音,在“戏中人”与“戏外人”间笑谈人生。

平乐县不似其名字那般平安喜乐。主人公陈地菊因过往不光彩的情感经历而从城市“逃”回县城,身体躯壳虽回归县城,但内心深处的灵魂却依旧与过往藕断丝连,看似返乡的行为暗含的是有选择地逃避。她“逃”出永安的围城,殊不知已然“逃”入平乐这座围城。陈地菊从永安市回到平乐县,是她的第一次“逃”;在平乐县告别失败的婚姻、做出读研究生的选择,是她人生中的第二次“逃”。但此“逃”非彼“逃”。陈地菊的第二次“逃”与第一次“逃”有着质的不同,它并非是第一次“逃”的苟延,而是更生。

颜歌虽然将家长里短限定于有限的区域内,却无时无处不在掀动着人内心的波澜壮阔。人的欲望与贪嗔、恋爱与婚嫁、家长与里短,都在这座不大不小的小城里流转,内心五味杂陈的背后实则是生活的一地鸡毛。作品中的人物是欲望的集合体,麻将中的家长里短有着欲望的隐秘曲折,表现着歆羨、嫉妒、炫耀、嘲讽……欲望展现、爱恨嗔痴穿梭于作品中,既补充、丰盈文本,又与人物命运暗合。

走出一座围城,同样也代表着走入另一座围城。在这个介于城市与乡村的过渡地带,对发生在县城中的不同维度的情节设定,正是作家颜歌对县城人、事、物的反复考究,呈现出的是人生存的张力。心之几何,尽在选择。最终,这场“灵魂逃逸”的故事终结于内心坚定无二的选择。“陈地菊一个人往前走,想着自己即将要踏上的路,要去的地方。她似乎还没有听到那尖锐的悲鸣,心里面依然充满了希望。”人生就是如此,爱它的美好,也爱它的琐碎。

王闻语:小镇中的撤与退

颜歌在《平乐县志》里用上了一次“往后大撤退”。文中不时跳出说书人,结尾处“厌红尘万丈混龙蛇,老先生去也”,这一声惊堂木撂下傅祺红之死。应该说,“傅祺红日记”也是一种“退”,作者运用倒叙,借以日记,于是,傅祺红古板、顽固甚至有些令人发笑的迂腐被丰富了,甚至被逆转了,我们看到的是他作为父亲的柔软。

“撤离”各位看官之后,小说开始书写平乐人“杀去自我”式的举动、变化、反抗、求和。傅祺红“有一分就说一分,有两分就说两分,既不徇私隐瞒,也不添油加醋”,这问话态度总结起来就是“再客观不过了”,但谁知道正是这“客观”要了傅祺红的命。死亡是突然的,也是必然的,这是一场家庭、官场、社会的逼供,是伏笔了几十年的诛心。再看女主人公陈地菊。在经历了有夫之妇谭军之后,她迅速把握住傅丹心,他们相知、相恋并成婚。本以为就要携手奔向安定生活,陈地菊被龙刚调戏,傅丹心则搞起外遇,还惹上债务麻烦。陈地菊对平乐镇彻底失望了,卖了婚房、离了婚、辞了职,前往澳大利亚读书。去澳洲,何尝不是又一次撤退?

当“第三面墙”在观众眼前显现,我们绷上了理性的弦。开放的时代、保守的县城让无数个傅祺红用牺牲自我的方式试图“阉割”这场闹剧,也让抓住房价上涨机会的陈地菊筹到出国学费,更让王婷婷、郑维娜在一方小天地里赶上了互联网经济的风口。这些都是平乐人对现状的反抗,用“杀去自我”的方式为“新我”向苦痛求和,抢夺一味疗愈的药。

齐萍瑜:命运主持的罪与罚

纵观《平乐县志》主要人物的命运,无一不是“良心”与“私心”的斗争,而在故事之外,是作品寄予读者的“决心”的力量。关于所有人物的“罪”与“罚”,颜歌虽有详细的描述但却保有一种客观的无力感,这种充满历史性和弥合性的书写是个体的偶然也是历史的必然。就像曾与已婚的谭军有瓜葛却又光速闪婚最终所托非人的陈地菊,为了给父亲兑钱而遇人不淑、钻入黑社会圈套的傅丹心,老实撰写县志却在赵志伦问题上栽跤、最终得罪所有人的傅祺红。关于人一生中犯错的可能性,我们不得而知,关于命运何时转圜,我们也无从知晓。或许提前预知,却无法插手;决意顺势而为,但还是一场空。

从故事结局出发,《平乐县志》有反思时代的野心。小说透过平乐县数十年变迁揭示县镇治理问题。以傅祺红为例,如果将前期各种命运纠葛看作一种“罪”,那么纪委的调查又何尝不是一种“罚”。结尾留白为读者留下广阔的后叙事空间,在这种来因去果下,作品中实然世界的“因”造就了读者应然世界里想要“讨回公道”的“果”。

小说在主人公们的声音之外时时出现“声音”与“判词”,颜歌采用征引、改写、自创等形式为一个个人物命运、事件因果做出“画外音”。不论是“前情提要”还是“后期回顾”,这些话语环境都可看做是一种“祷告”,帮助读者做出预先的心理建设。在周密的话语环境中,这场“罪”与“罚”的讨教成就为一种隔岸观火的“说书人”状态。《平乐县志》酣畅叙事中有难言的沉痛,众声喧哗中又有无言消沉,在个人向下与时代向上的互动中完成了局中之局的颠覆。颜歌《五月女王》里描绘了有关罪与罚、献祭与牺牲的复杂仪式。与显化为表演性质的具体仪式相比,《平乐县志》的各种人生在某种程度上不也是一种罪与罚的祭礼吗?而在这场注定充满戏谑与诡谲的人生航道里,所有的喜剧色彩也不过是点缀。这场“罪”与“罚”的鱼丽之宴,告诉我们世相起落、人生无常,更教给读者要在人生种种“非我”境遇中,如何找寻“真我”。

和光读书会,创立于2018年,依托大连理工大学写作中心,主持人戴瑶琴,以“00”后本硕学生为主体,指导教师团队来自中国现当代文学和中国古代文学方向,分为书评、创写、网文传播研究三个研究组。