《小说选刊》2024年第10期|杨遥:美声唱法(节选)

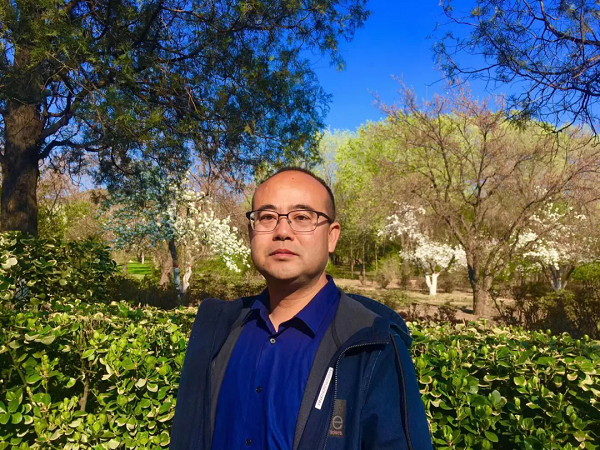

杨遥,本名杨全喜,男,1975年生,文学硕士,山西省作协副主席,《黄河》杂志主编。出版有《二弟的碉堡》《流年》《柔软佛光》《闪亮的铁轨》《大地》《理想国》等多部作品。获赵树理文学奖,《十月》《上海文学》《小说选刊》《山西文学》《黄河》等刊物奖项。部分作品被翻译成外文出版。

《美声唱法》赏读

1

下午三点钟,饭店一般已经打烊。西缉虎营和解放路交叉口西北角的“认一力”饭店却座无虚席、人头攒动,人体、菜肴、酒精、香烟味、吵嚷声、笑骂声混合出一种俗世的快乐。

今天是正月十五元宵节。

外面飘飘洒洒下着大雪。去年冬天,太原一直没有下雪,今天一早却下起来,到现在还没有停。街上的行人和汽车在雪下大之后藏匿了起来,只剩下各个楼宇前一串一串的红灯笼在风雪中晃来晃去,像空心的糖葫芦。

我们周围好几张桌子已经翻了台。本来打算订包间,一早打过电话去就没有了,只好订了靠近窗户的一个散台。主食羊肉烧卖上来,大家最后一次端起酒杯,我准备说几句总结的话。

唐铭忽然说:“我给唱首歌吧!”唐铭的脸本来就喝得红通通的,这句话一说出来,连脖子和眼睛也红了。

我们都愣了一下。

以前酒喝到酣畅时,为了助兴,经常有朋友唱歌,但那都是在包间里关起门来唱。现在我们在大厅里,面对这么多人唱歌,会不会骚扰别人,影响别人吃饭?

没有等我们反应过来,唐铭已经站起来甩了甩长发开始唱了。

唐铭是苏晓春带来的。苏晓春去北京做导演之后,我们很多年没有见过面。这次她来的时候,带来了唐铭。苏晓春自豪地对我们说:“这是唐铭,我的伙伴,上海音乐学院毕业的。”当时我听到“伙伴”这个词,还琢磨了一下他们的关系。

由于很少接触专门搞音乐的,我仔细地打量了唐铭两眼。他中等个头,长得很白净,一副温文尔雅又腼腆的样子,唯一比较与众不同的是留着披肩的长发,但留长发的男人多了去了,尤其是那些自诩搞艺术的。

刚才我们喝酒时,唐铭一直保持着腼腆的样子,后来大家都喝了不少,变得话多的时候,唐铭也很安静,即使有人和他说话,他回答时也细声细气不急不躁,我感觉他像条安静的小溪。没想到一开始唱歌,他马上变了。

唐铭唱的是高音,很高很高。一下子就压住了大厅里那么多乱七八糟的喧哗声。人们瞬间安静了,没有出现我想象中的咒骂声。唐铭充满自信,整个人好像在放光。不得不说唐铭长了一副好嗓子,他毫不费力地唱出一个个高音,优美、动听,让人激动!迄今为止,我在生活中从来没有听过这么好听的声音。而且唐铭唱的不是通俗歌曲,居然是歌剧。我在现实中从来没有听到过歌剧,即使在电视节目里看到歌剧,都会换台。现在唐铭居然在饭店的大厅里唱歌剧,我觉得他心中藏着一只猛虎。估计其他人也没有在生活中听到过歌剧,更没有听到唱得这么好的歌剧,大家都认真听着。窗外的大风似乎停止了,一片一片的雪花落在红灯笼上,好像眨眼间就变厚了。唐铭就像突然间远离了我们。这么美妙的声音确实不应该出现在这种混乱、嘈杂、充满烟火气息的地方。很快,响起热烈的掌声,很多人站起来向我们这边看。连包间里的人都纷纷站出来,一起听。唐铭明显受到了鼓舞,继续用力往下唱,声音更高了。

唱完一段之后,整个饭店里响起更加热烈的掌声,人们开始落座,准备继续吃饭。有好几个人却带着酒兴大声喊:“再来一首!”唐铭没有了刚才的冲动,他用心虚的目光望着我们。

这时一位身材娇小、脸上都是红光的女孩走过来,端着满满一大杯泛着白色泡沫的啤酒说:“你唱得真好,我想敬你一杯酒!”

唐铭已经恢复了先前的腼腆,嘟囔着说:“谢谢。”接过酒杯,手微微有些颤抖,甚至都不敢抬眼直视女孩,把杯中的酒一饮而尽。

这是位漂亮的女孩,应该在生活中很受宠爱,敬唐铭酒时,脸上一副笃定的神情,仿佛知道他一定会喝。她眼角微微上扬,上面有块小小的伤疤,自带着一种风情。令人不得不注意的是她的头发,乌黑发亮,中间漂染着一缕绿色,上面戴着一颗晶莹的绿色珠子,我想到西晋大名鼎鼎的美女“绿珠”。

“绿珠”看到唐铭把酒喝完了,拿着空酒杯敲打着,微笑离开,留下一股淡淡的香水味儿。远处一张桌子旁有几个年轻男女冲她鼓掌、吹口哨,她举起酒杯来得意地扬了扬。

唐铭打了个嗝,端起茶杯喝了几口水,在众人的催促声中,放下茶杯又放声唱起来。他的腼腆再次完全消失,果然,他一唱起歌来就好像变了个人。这次他的声音更加激越婉转,好像云雀要蹿到云霄里去。

唐铭这次唱完之后,“绿珠”又端着啤酒走过来,人还没到,香味儿已经飘过来。苏晓春斜着眼睛瞟着唐铭说:“唐铭,这个漂亮女孩喜欢上你了。”唐铭带些木讷地说:“瞎说啥呢?人家只是过来敬酒。”“绿珠”走到跟前,还没开始说话,唐铭已经把手伸出去接酒杯。

唐铭一连唱了三曲,“绿珠”敬了三杯酒,第三杯酒唱完之后,唐铭露出了醉态。我说:“咱们今天到此为止,下次再聚。”我们撤离时,许多人也心满意足地站起来,有人继续赞美着唐铭的歌声,和唐铭打招呼。

唐铭脸上洋溢着幸福的笑容,眼神里都是光彩,但是“绿珠”不见了,她的那些朋友跌跌撞撞地往出走,明显喝高了。

我去结账时,吧台服务员送给我两瓶饮料,笑嘻嘻地说:“你那位朋友唱得太好了!”

从酒店出来,风雪已经停止,太阳穿出云层,整个世界变得很温馨,映着雪的屋顶上闪着蓝光。街上的行人和车辆多起来,裹着灯笼的雪块开始扑簌扑簌往下掉,一块一块的红色露出来。远处一家卖玩具的商店敞开着门,音响里播放着“咱老百姓,今儿晚上真呀真高兴……高兴,高兴,今儿晚上真呀真高兴……”

唐铭又恢复了一开始的腼腆,不好意思地说:“刚才喝得有些高,在大家面前献丑了。”我们都忘记开始时嫌他唐突,一遍一遍地称赞着他,也称赞着歌剧。

回家路上,我脑海中盘旋着唐铭的歌声,歌词记不住了,但那动听的旋律、美妙的声音却不停地回绕,我觉得过了一个有意义的元宵节。

2

我被歌声唤醒。

星期天早上下雨。我像往常一样六点钟到了单位,埋头看稿子。一直到中午时分,才看到篇让人眼前一亮的,想到一上午的辛苦没有白费,有些开心,约了几位朋友在南华门门口的小饭店喝几杯酒。再有三年我就退休,当了一辈子编辑,最高兴的事情就是发现好稿子好作者。

绵绵细雨勾起了我们的往事,大家纷纷回忆自己发的第一篇稿子。我是从写小说转到做编辑的,其他朋友一路坚持了下来。我们发现,第一次发稿子几乎都在小刊物,这是大部分从基层成长起来的作家的共性。每个人谈起处女作的责编,都记忆尤深,尽管他们有的已经不在人世,但丝毫不影响我们对他们的感激之情。我也是好多作者处女作的责编,有些成了全国重要的作家,想起这些作者,我有些自豪。

雨淅淅沥沥下着,火锅弥漫起的热气泅湿了越来越干燥的日子,想到一路走来的岁月。二十世纪八十年代,我们杂志每年发行十几万份,每天收到几麻袋的自然来稿,现在每年只有不到一千份的订户了。不光我们刊物发行艰难,全国许多纯文学刊物都在艰难度日,靠财政拨款支撑。一些早早改企的,已经放下了身段,到处搞活动、拉赞助……我不知不觉喝得有些高。

回到办公室,躺在床上我拿起上午确定的那篇稿子想再看看,但不断发困,精力越来越不济,没看几页就睡着了。

睡梦中先是听到吉他声,然后是歌声,一个优美的女声在唱,“不要问我从哪里来,我的故乡在远方……为了那梦中的橄榄树……”我想这个梦真美。《橄榄树》之后,那个声音又唱起了“池塘边的榕树上,知了在声声叫着夏天……”吉他伴随着歌声叮叮咚咚像雨水在滑落。我从来没有做过这样美的梦,简直不愿意醒来。左右梦境的潜意识似乎有意在褒奖我,美妙的歌曲居然一首一首唱下去,但是声音逐渐沙哑了下去,像真的人在唱歌。

想到这里,我一下醒过来。雨水从屋檐上滑落,有个真实的声音在唱“有一位女孩,她留下一首歌”。我推开门,循着声音望去,院里的藤萝下站着两个年轻人,头发和衣服都湿漉漉的,一位在弹吉他,一位在唱歌。看到我出来,唱歌的女孩苍白的脸上出现一团红晕,疲惫马上消失了,声音又清亮起来,“还有一群丹顶鹤,轻轻地轻轻地飞过”。吉他声随着歌声飞起来。

他们唱完之后,我赶忙往过走,女孩和吉他手迎过来,他们头发上滴着水,眼睛亮晶晶的像藏着无数梦。我说:“苏晓春,原来是你们一直在唱歌,我以为自己在做梦呢!”我解释道,“中午喝了点儿酒睡着了,你们来了怎么不进我的办公室呢?”苏晓春说:“我们来了看见您在睡觉,怕把您吵醒,可是我们下午还要上班,便……”

回到办公室,我拿出毛巾让他们把头发擦干。给他们泡茶。苏晓春说:“张老师您别麻烦了,小齐一会儿还要去上班。我这次来是为了感谢您,可是我什么都没有,就想到专门给您开场‘音乐会’,叫了小齐来给我伴奏。”

雨水还从他们身上往下滴,我的眼眶有些湿润,我说:“发现好稿子把它发出来,是我的工作,你——这是我收到过的最好的礼物,还从来没想到有人给我开音乐会呢。”

去年差不多这个时候,我从自然来稿中发现了苏晓春的稿子,我对这个女孩完全不认识,但她的才华给我留下极其深刻的印象,我把她的稿子发了头条,还专门请国内一位著名评论家给她写了篇评论。

苏晓春激动地说:“张老师,自从您给我发了那篇稿子之后,我感觉仿佛被从人群中一下拎出来,我们厂好多人知道了我,有位想当导演的朋友准备拍我这篇小说,我忍不住过来和您说说。”

听了苏晓春的话,我由衷地替她高兴,像她这样好运气的作者并不多。现在真正关注纯文学的人少了,许多好作品发表后没有丝毫反响。有位作家说“发表即死亡”,确实是这样,大家娱乐休闲的方式太多了,电影、电视、小视频、游戏、网络小说,多得数不清。文化市场开放,文学经典作品很容易就能买到,一些小众的优秀作家也被挖了出来,光这些作品一辈子也读不完,还有几个人关注新人新作品?我想苏晓春的电影假如能火的话,她也可以一举成名了。这些年,我经手过不少好作品,但作者大红大紫的基本没有了。我渴望苏晓春能一炮打响,给萎靡的文学注入些生机和活力。

苏晓春和小齐走后,屋子里留下两行湿漉漉的脚印,我感觉还像在做梦。

我被邀请去参加首映式。苏晓春的小说被拍出来了,他们没有钱搞宣传和发行,进不了院线,在工厂里收拾了间厂房,自己放映。

我到的时候,工厂里机器轰鸣,用消黄剂处理过的白烟从一排排大烟囱里冒出来,在空中形成白色的云团,很是壮观。我被领进放电影的厂房,已经有了二三百位工友,房间里原来的东西被搬了出去,虽然有这么多人,还是显得有些寂寥和空旷。苏晓春领着两个人走过来,一位是他们厂的工会主席,一位是导演。苏晓春说前排已经留下位置,就等我了。工厂里办事没有那么多烦琐,我坐下之后,工会主席朝导演点了点头,电影就开始放映。

苏晓春事先说过,他们的拍摄成本很低,只有一百多万,因为这个原因,请不起名演员。果然,电影里面都是陌生的面孔。除了演员,其他方面也不尽如人意,画面很粗糙,每当这样的画面出现,我总想到粗粝的水泥地面。许多地方很犹豫,看出导演想表达的东西很多,但没有进行很好的取舍,显得整体有些混乱。最令我惋惜的是小说中一些很微妙的细节电影里没有了,替代的是一些突兀的情节和并不怎么幽默的段子,

……未完待续

本文刊载于《小说选刊》2024年第10期