《十月》2024年第5期 | 丁帆:我们的田野(节选)

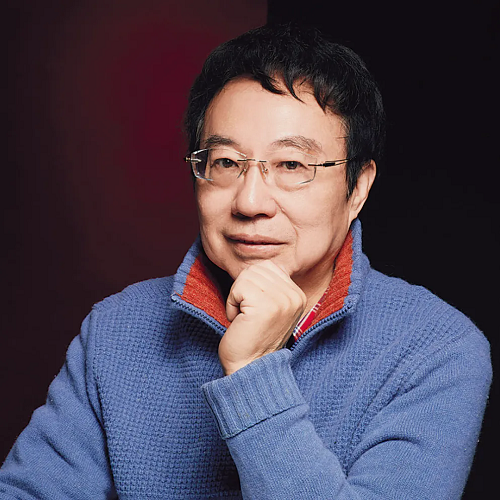

丁帆,1952年5月生于苏州,南京大学文学院教授,南京大学学术委员会委员,曾任中国现代文学研究学会会长,国务院学位委员会中文学科组第四、第五届学科评议组成员,中国社会科学中文学科评审委员,中国作协理论委员会副主任,江苏省作家协会副主席,《中国现代文学丛刊》《扬子江文学评论》主编。自1979年在《文学评论》上发表学术论文以来,共发表论文600余篇,有论著30余种。总计文字3000万字。

我们的田野

丁帆

我常常在思考,新中国几代少年儿童歌曲中影响最大的歌曲,至今仍在经久不息传唱的歌曲,到底是哪几首呢?如果让我来遴选,我可能只选两首,一首是《让我们荡起双桨》,另一首是《我们的田野》。前者是共和国首都北京画面中的画外音乐,它成了首都儿童浪漫曲的象征,它是“祖国花朵”最向往的美丽风景,也是幸福生活的写照,那是歌咏城市风景画的浪漫图景;而后者是抒发乡村风景画的宏阔画卷,无疑,它是歌咏祖国的象征,不仅歌词通俗易懂,具有日常生活亲近感,更是它那具有巨大听觉冲击力的优美旋律,俘获了千千万万“生活在别处”的少年儿童心灵。但那是只有经历过城乡两种生活形态的人,才能体会到它深刻的内涵。

无疑,这两首歌即使穿越七十多年的时光隧道,只要它们的旋律一旦响起,你就会进入那种激情澎湃的乐境之中,即使是在你弥留之际,播放这样两首歌曲,你也会在安详的微笑中向这个世界告别的。

当然,生长在城市里的少年儿童,尤其是在有湖泊的一线大城市里,是特别青睐《让我们荡起双桨》这首歌曲的,它的曲词作者是著名的音乐家乔羽和刘炽,虽然,词曲作者当年还并不是很有名气,但就这首歌曲就让他们爆得大名,那是因为这首歌是1955年为并不算好看的儿童电影《祖国的花朵》配的主题曲,如今,当年的电影故事情节早已被人们忘却了,而这首歌曲却广为传唱,成为历史的经典。而恰恰正是这首电影主题曲,将另一首在它两年前的1953年就问世的《我们的田野》,湮没在歌声嘹亮的祖国花朵浪漫抒情的歌喉中了,直到20世纪80年代又重新成为历史的新经典,重新登上了高高的领奖台,尤其是2013年六一儿童节,著名歌唱家廖昌永和她女儿,在央视同台演唱《我们的田野》,感动并征服了亿万观众,由此,也让我想起了这首歌对我人生往事的许多回忆。

我们小时候没有电视看,只能在中央广播电台听觉中度过看不到画面的童年,除了故事平话的演说,就是音乐的享受了,那个时代儿童节目是一个名字叫“春天姐姐”的主持人,主持一个叫作“小喇叭”广播节目,其中也播放儿童音乐,我听到的《我们的田野》最早的童声合唱,就是在这个节目里。

据说这首歌最早的原唱者,是一个叫作张金利的不知名歌唱家,他在1953年示唱了这首歌,也许,那时录音的器械落后,影响了音响效果,所以,无论是示唱,还是合唱,让人并没有觉得这首歌曲有那么令人震撼。

我始终以为,其实一首歌曲的歌词写得好坏,并不重要,关键就在于作曲家谱写的旋律是否动听,因为旋律的和声是跨越语言、国界和阶级的,即便是盲人,感动他的就是旋律美的魅力,甚至连动物也会因旋律而感动。

《我们的田野》谱曲者张文纲虽然名气不大,但是这首歌的旋律十分优美,它为什么能够在1980年真正得以“复活”,那就是旋律在好的视听音响中,无限放大了音乐的效果,你闭上眼睛,沉浸在乐曲旋律的享宴中,身心得到无限愉悦的释放,那才是生命灵魂中不能承受之重。

《我们的田野》是当年著名儿童作家管桦作的词,原本是为中央广播电台儿童节目赶制的组曲《夏天旅行之歌》中的第三曲,儿童诗词歌谣通俗易懂,容易记住歌词,因为管桦就是我们小学课文《小英雄雨来》的作者,又是著名儿童歌曲《听妈妈讲那过去的事情》的作词者,于是,我在《我们的田野》这首歌曲的跟唱中,一下就记住了歌词。

我们的田野,

美丽的田野,

碧绿的河水,

流过无边的稻田。

无边的稻田,

好像起伏的海面。

平静的湖中,

开满了荷花,

金色的鲤鱼,

长得多么的肥大。

湖边的芦苇中,

藏着成群的野鸭。

风吹着森林,

雷一样的轰响,

伐木的工人,

请出一棵棵大树。

去建造楼房,

去建造矿山和工厂。

森林的背后,

有浅蓝色的群山,

在那些山里,

有野鹿和山羊。

人们在勘测,

那里埋藏着多少宝藏。

高高的天空,

雄鹰在飞翔,

好像在守卫,

辽阔美丽的土地。

一会儿在草原,

一会儿又向森林飞去。

尽管我并不喜欢其中非诗性的歌词,比如“金色的鲤鱼,长得多么的肥大”,就像小时候看到那幅俗不可耐的肥硕的金色鲤鱼高高跃起,跳过巨型水库的“龙门”年画那样,身上起了鸡皮疙瘩。但是,歌词留下的画面感,却唤起了每一个时代少年儿童美丽的浪漫遐想。小时候写作文,我曾经抄袭过其中的歌词,老师竟然没有发现。

在少年时代向青春期过渡的时期,1968年的秋天,我们自愿下乡插队,首先想到的就是《我们的田野》中起首的那段歌词:“美丽的田野,碧绿的河水,流过无边的稻田。无边的稻田,好像起伏的海面。平静的湖中,开满了荷花,金色的鲤鱼,长得多么的肥大。湖边的芦苇中,藏着成群的野鸭。”所以,我们选择的就是“美丽的田野”之地苏北宝应县,因为我们幻想着,那里虽然没有森林和大海,却有美丽的麦田和稻田的风景,还有湖泊和芦苇,更有那懵懂的爱情,那是电影《柳堡的故事》留给我们这一代人可怜的浪漫情愫。

哪知道我们阴差阳错地误进了另一个叫作“刘堡”的田野,那里少有河流,虽有“无边的稻田”,但“平静的湖中,开满了荷花,金色的鲤鱼”的风景在哪里呢?尤其是“湖边的芦苇中,藏着成群的野鸭”在哪里呢?虽然这里紧邻县城,但它不是我所幻想中的“我们的田野”。

于是,几个月后,我们又去了那个叫作下舍公社的水荡,因为那里不仅有“碧绿的河水,流过无边的稻田”。还有无边的湖荡,尤其是夕阳中“湖边的芦苇”,点缀着无边浪漫的梦幻色彩,即使没有落霞,野鸭在长天飞翔,也是一道充满着诗意田野风景。直到二十年后,我才看到帕斯卡尔那本《会思想的芦苇》,于是,才悟出了人与自然之间相通的生命本质意义所在。

那年,我怀揣着英国女作家伏尼契的长篇小说《牛虻》和《钢铁是怎样炼成的》,去寻觅风景如画的“我们的田野”去了。当然,我也做好了吃苦的准备,苦难,难道还有牛虻遭受过的痛苦生活剧烈吗?只要有浪漫田野上的风景陪伴,一切都不在话下。

殊不知,“我们的田野”等待我的并不是那种《在希望的田野上》的憧憬,我经历的是一场中国农耕文明与工业文明大搏战前夜里最黯淡的岁月,正是这段难忘的岁月,虽然我不是一根“会思想的芦苇”,但它让我懂得了生活的真谛,懂得了人性,懂得了江湖中最宝贵的情缘,是生活教育了我,比我当年读到的高尔基的自传体三部曲《童年》《在人间》和《我的大学》要深刻得多。高尔基也是在16岁的时候进入社会的,他将社会看成是自己的大学,同样,与之同年龄的我,也是进入这个社会大学的,但我们的初衷并不相同,我是带着天真浪漫的情愫,进入这所自以为美丽的田野的,而当美丽的幻想变成泡沫时,“我们的田野”还是美丽的吗?

初来乍到,当我在春天的美丽田野里,寻觅到破烂不堪的大风车时;当我在夏日的河流中,看到白帆点点老旧木船上破帽遮颜的农人荡起双桨时;当我在秋天湖荡中,看到摇曳多姿的芦苇时;当我在冰冻三尺的河床湖面上,看着农人挑着担子过河情形时。那原始自然景色与农耕文明美图风景画,的确让我深深地感动了。

当三十多年前,我回忆那段十几年前历史风景的时候,在《夕阳帆影》的集子里,将自己发表在晚报上那篇《子在湖上行——插队故事·赏景》收了进去,尤其是写到湖景中的芦苇,我把自己感动了:“那一望无际的芦苇在阳光照耀下,犹如黄金色的绸缎一般延绵起伏。小船贴着湖边向前悠悠地滑行,仰面望去,近在咫尺的芦梢在逆光下,被罩在金黄色的光晕中,那毛茸茸的边缘,在秋风的吹拂下来回摆动,像一幅幅美妙生动的剪影在眼前闪过,煞是好看。”“轮廓分明的天边,一湖秋水在一碧如洗的天穹辉映下,显得更加清澈明净,点点湖帆洒落在广袤无垠的粼粼秋水之中,恰似天际飘来的一页页白素……天边的早霞尚未褪尽,一抹胭脂红的朵朵游云,游弋在高渺的远空,一行秋雁在无边的苍穹下抒写成‘人’字向南飞翔,把自然的天空点染得更富人文色彩,它的鸣叫,在辽阔的天空里仿佛是声声召唤,将你融入到天水之间的大自然怀抱中;许是阳光折射的特别效果,那绵绵起伏的金黄色的芦苇,在一湖碧蓝的秋水映衬下,变得格外生动绚烂,黄与蓝的分界线显得异常明晰,犹如刀刻一般。”

无疑,这是我少年时代在南京玄武湖春游时,与同学们划着小船,唱着《让我们荡起双桨》后,寻觅《我们的田野》的第一印象,那都是彩色的画面,犹如我看到的西方油画里的风景画那样赏心悦目。是大自然的美景,让我这个不知饥寒和温饱区别的少年,对鬼斧神工的大自然,以及农耕文明的静态之美,发出了由衷的感叹。

不知是什么时候,当我一次次目睹这美景的时候,设色的图画慢慢地失去了它的色彩,渐渐成为黑白的影像,留在了我的记忆当中,正如我在《子在湖上歌》的结尾最后一句话中所说的那样:“我怀疑自己是在田野湖色的永远睡梦中。”

那个时候,我并不懂得越是自然原始风景优美的地方,人类生存就越是贫困的道理,也不知农耕文明风景,是农人通过流血流汗换来美丽,简单的几句“美丽的田野,碧绿的河水,流过无边的稻田。无边的稻田,好像起伏的海面。”深藏着的是无边的苦海。

20世纪60年代,在苏北广袤的田野里,人们还沉浸在铁器时代的工具使用中,我们想象中开着隆隆的拖拉机,耕耘收割的田野风景画,是画在公社墙上的宣传画,现实生活中,就是梵高的《割麦者》和《麦田与收割者》中,那弓背曲腰者的收割者,才是社员劳作的真实生活形象体现,而我见到的“割稻者”更是辛苦了,因为一年的“双季稻”的刈割,让农民把大部分时间投入在三季稻麦的栽培与收割上。大忙季节,抢收抢种,吃饭时间比军队还紧张,一天十四个小时的劳作,浑身都散了架。

小时候,我们在画报上看到米勒《拾麦穗》的油画,那弯腰弓背的妇女的形象,作为我们底层阶级苦的教材,那是一幅悲惨的画面,激起了人性中普遍的阶级“同情与怜悯”之情。殊不知,那拾麦穗是刀耕火种时代里最轻的农活,那是丧失劳力的老人和孩子的营生,还有,米勒那幅歌颂劳动人民的油画《撒种者》,主人公干的活也是男人最轻松的劳作,它们在画家的笔下,却成为一幅田野里美丽的风景画,被人阐释为辛勤劳作的优秀作品,孰料,它在苏北平原的悲苦劳作中,显得微不足道。

此时,我想到的是列宾的那幅《伏尔加河上的纤夫》,纤夫成为世界名画,是它用批判现实主义的手法,写尽了底层劳动人民的痛苦,而画面后面隐隐出现的却是象征着工业文明的蒸汽机的大轮船。

相比之下,在“我们的田野”里,这些刀耕火种里农民的劳作要比伏尔加河上的纤夫还要悲苦,因为他们连一台收割机都没有。一直到20世纪70年代,江苏的常州拖拉机厂生产的小型手扶拖拉机风靡全国,一台机器可以抵得上几十个劳力,但那是计划经济时代,没有分配名额,想得到一台机器比登天还难,即便有分配名额,在那些一个整劳力干一天只能挣几分钱的生产队,做梦也不敢想买几千元的拖拉机啊。

在“我们的田野”里最惬意的风景画,是我在十几年后,见到的那幅美国印象派画家约翰·辛格·萨金特的那幅《在麦田里休息的收割者》了,因为在十分难熬的收割过程中,倘若能够允许休息一下,那就是生产队长最大的恩典了,然而,我们的休息,并没有画面中坐着的收割者那么斯文,大家都是四仰八叉地躺在地上,农民们连平时打情骂俏的工夫都没有了,汗水浸透了衣衫,男人赤膊,女人袒乳,皆不稀奇。睁开眼睛,望着湛蓝的天空,那小时候读到的《红旗歌谣》里,“撕片白云擦擦汗”的浪漫诗句,顿时被汗水冲刷得干干净净。

仰望天空,我们已经失去了辨别色彩的能力了,看不见“三原色”所组成的大千世界的美丽风景了,眼前只有黑白颜色的生活场景。

……

节选自《十月》2024年第5期