《山花》2024年第10期 | 凡一平:金狮当铺

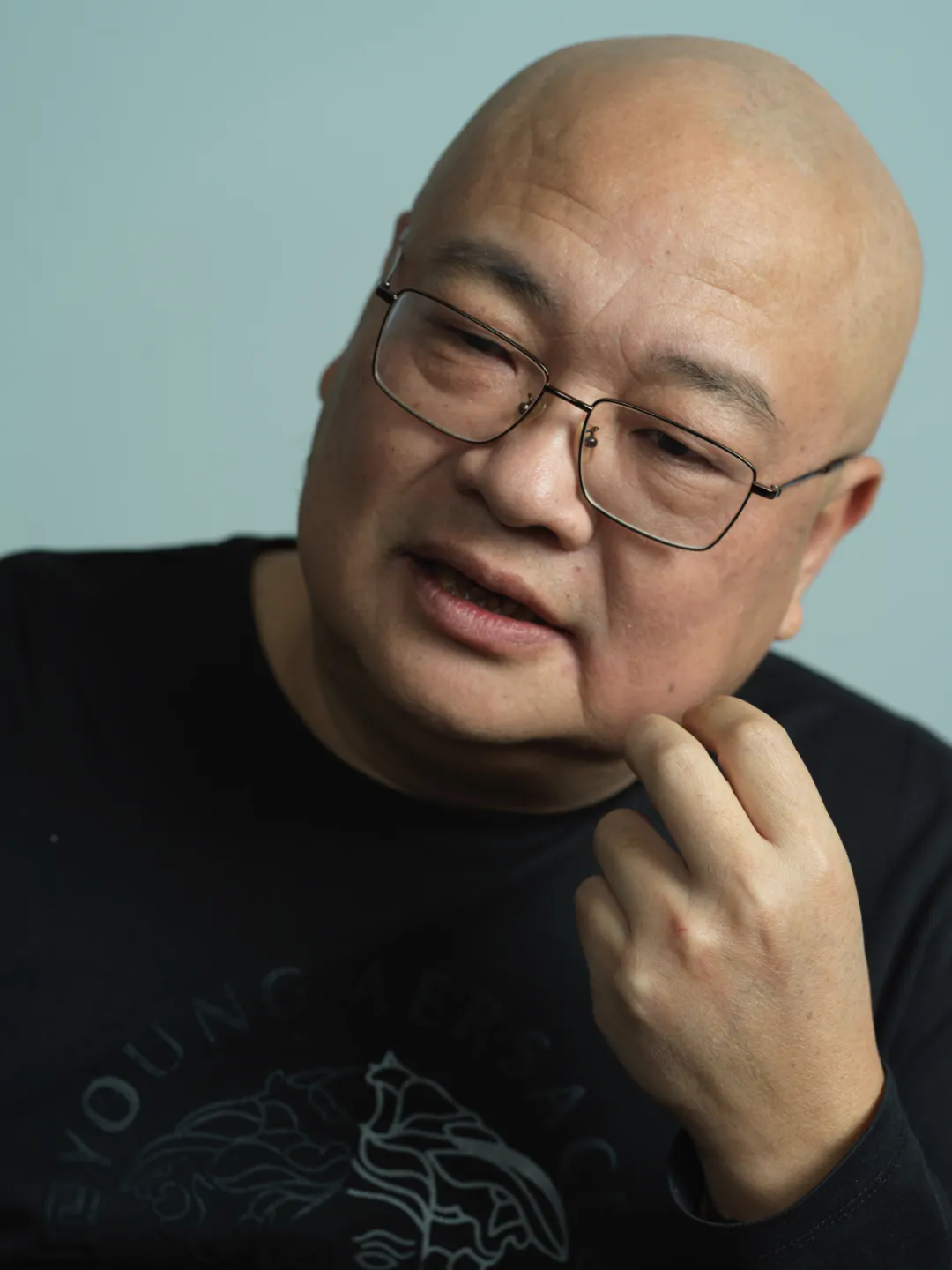

凡一平,本名樊一平,壮族。1964年生,广西都安人。先后毕业和就读于河池师专、复旦大学中文系。现任广西民族大学二级教授,第十二、十三届全国人大代表、广西作家协会副主席、广西影视艺术家协会副主席。上世纪九十年代中以来,出版了长篇小说《跪下》《顺口溜》《上岭村的谋杀》《天等山》等九部、小说集《撒谎的村庄》等十部。获过的文学奖有:铜鼓奖、百花文学奖、《小说选刊》双年奖、《十月》年度奖等。长篇小说《上岭村的谋杀》《天等山》等翻译成瑞典文、俄文、越南文等在瑞典、俄罗斯、越南出版。根据小说改编的影视作品有《寻枪》《理发师》《跪下》《最后的子弹》《宝贵的秘密》《姐姐快跑》等。

当铺在一条名叫金狮的巷子里,因此叫金狮当铺。巷子东西走向,一里长。民居群分南北两列,全部是古建筑。巷里有一段北宋的城墙,距今已有九百多年的历史,它高大宽厚,而残垣断壁,像一头不再称王称霸的巨狮。

当铺在城墙的边上,它有着高高的门槛,进门之后看不到柜台,先是一堵挡得严严实实的高墙,像是“遮羞板”。墙上写着大大的“當”字。绕过高墙,又是比人还高的柜台,来这当东西的人,必须把东西高高举过头顶,才能递到柜台员工的手中。

2024年4月30日下午六时许,当铺进来一个人。他绕过高墙后,来到柜台,然后把一张票据高高举起,递给柜台里边的人。

这天当班经理是覃尚良,他正在和员工收拾东西,准备下班。 今天当铺有两起业务,一起是典当房屋,另一起是将当品赎回,一起复杂,另一起简单,都让他有条不紊地处理清楚了。明天是五一节假期的第一天,当铺要关门停业,他打算与未婚妻蓝好好去游玩,至于去哪里,还要等晚间与蓝好好会面后再作决定。他人在当铺,心绪却已经系在未婚妻那里,像放风筝,人在地面,注意力全在天上。

覃尚良当时正在柜台检查柜面和抽屉,有没有遗落的该入库的物件,比如票据、当品和质押的文件等等。他在柜台里高高在上,低头看见了从柜台下方举起的票据。票据发黄并满是褶皱,像一片飘逝已久的阔叶。

他双手将票据接过,平放在柜面,这才见全了提交票据的人的脸。

来人矮壮敦实,年轻,长痘的脸上冒着细汗,白色T恤的圆领可见洇湿,显然走得急,匆忙而来。他挂着一个黑色的皮包,皮包开着口,像干涸水塘裂开的地缝,显然拉链拉开后没有关闭,就迫不及待地把从包里取出的文件上交了。

再看发黄而带褶皱的票据,从票据的印章、格式、标注和日期,可辨是金狮当铺2010年4月29日开出的当票正页,当品是第三届世界举重锦标赛金牌,出典人为马善明,典金叁万元人民币,典期六个月(2010.04.29—2010.10.29),当率为典金40‰(月)。

这显然是一张过期和违约的当票,按典当行的说法,叫绝当。绝当的物品,当铺是有权进行处置的。

交上当票的人应该也是知道当票过期和违约了,他礼貌、柔和地说:“对不起,时间过了很久了,请问我还能不能把当票上的物品赎回?除了本金,我可以支付实际当期的全部利息,加价也行。”

覃尚良看着与自己差不多年纪的有涵养的男子,觉得亲和,还觉得似曾相识,好像在哪见过。他问道:“你是?”

“我叫蒙全雷。”自称蒙全雷的人说,他依然低调,话不多说。

覃尚良听了一惊,说:“你是奥运举重冠军,我们广西人。”

“是。”蒙全雷说。

“那么,当票上的出典人马善明,跟您是?”覃尚良说,他使用了尊称。

蒙全雷说:“他是我师父。”

覃尚良接着请蒙全雷到会客间,给他上茶,请他稍等,待核查入库当票和库房后,再把情况告诉他。

约过了半小时,覃尚良出现在蒙全雷跟前,他面露难色,一副无奈和抱憾的样子,说:

“不好意思,当票上典当的物品,已经处置,不在库房里了。就是说,您师父出典的金牌,在典期内未赎回,因此在过期两年后的2012年,当铺已经把它处理,也就是出售了。”

蒙全雷神情失落却不惊讶,像是已经预料到这种结果。但他心有不甘,说:“金牌出售给了谁,我可以知道吗?”

覃尚良摇摇头,表示不能。他殷勤地给蒙全雷续茶,像是要以此表达歉意。蒙全雷没有喝,起身告退。

看着蒙全雷结实的后背,覃尚良说:“或许我可以试试,看看能不能设法将金牌,返回到出典人的手中。”

蒙全雷站住并回头,被覃尚良请回,坐在刚才的位置。他喝了尚温的茶水,脸上重新冒汗,像晨曦阔叶上的露珠。然后他站起,郑重地向覃尚良鞠躬,“拜托了!”他的言辞恳切,甚至是急切,反映了当品的重要性或无与伦比的价值。覃尚良也能看出和猜出大概,但他想了解具体些,金牌变当品,这一定是有故事。他想知道是什么故事,知根知底,好去把金牌找到,请回来,物归原主。

在覃尚良的请求下,蒙全雷一五一十地讲述了他和师父以及金牌的故事——

十五年前,也就是2009年,冬天,少年辍学的蒙全雷在菁盛乡的街上卖炭,遇上了体工大队的举重教练马善明。马教练是来寻找举重的苗子的。他从省城南宁出发,先到马山,再到都安,仿佛料定这两个穷县会有合格并且乐意的举重苗子,便信心十足地来了。在马山和都安,他进入不少于一百所中小学,物色、测试他需要的人才。他的确发现了体征合格的人才,但遗憾的是,十几个体征合格的孩子,竟没有一个乐意的。本人和家长几乎一致的不情不愿,原因其实很简单,举重运动员这口饭不好吃,苦累而且容易伤身,何况如今没有那么穷了,不缺有肉的那口饭。不乐意就没办法,就算体征合格,不是心甘情愿的跟从和选择,难成气候,就像一个再勇猛和茁壮的士兵,如果没有志气和家国情怀,便不会成为英雄。心知肚明的马善明教练既看重人才的体格,又重视人才品德。他求才若渴,但宁缺毋滥。就在他将要铩羽而归的时候,遇见了蒙全雷。

当时,马教练正在菁盛乡的街边粉摊吃粉。吃完粉,他就准备直接打道回府了。寒风凛冽,裸露在街边的粉摊,像一个颤颤巍巍的鸟巢。饥寒交迫的马教练把一碗热辣的汤粉干到碗底朝天,放下碗筷的时候,这才发现对面卖炭的少年——他衣着单薄、褴褛,面前摆着一大箩筐的木炭,像一块巨石。透过破烂的衣服,马教练看到了少年硬朗的骨骼和坚韧的筋肉,这让马教练眼睛亮了,注意力全集中在了少年身上。不一会,过来了一个大人,问价后付钱。少年收了钱后,旋即抱起箩筐,一个挺举上肩。那稳当、流畅的挺举动作,让马教练惊奇、欢喜,像暗夜里来电了。少年肩扛箩筐,跟着大人走。马教练不由自主地跟随,像识相的牧人跟着马驹跑。少年和大人走了几百米,到了一民居,进了民居。一会,少年独自出来了,拎着空了的箩筐。马教练迎上去,与少年打招呼。一段善意的对话之后,马教练领着少年来到刚才的粉摊,请少年吃粉。少年吃粉的过程中,马教练又进一步对他进行打量,还不时摸捏他的脊骨、腿和臂膀,越发喜形于色。待少年吃完粉,马教练直截了当地问:

“蒙全雷,想不想当举重运动员?”

蒙全雷毫不犹豫地回答:“想。”

“知道什么是冠军吗?”

“就是第一名。”

“想不想拿冠军?”

“想。”

“为什么拿冠军?”

蒙全雷用衣袖抹了抹嘴,干净地说:“为家争光,为国争光。”

马教练激动地抓起蒙全雷的手,说:“走,带我去见你家长!”

在去见蒙全雷家长之前,马教练给他买了全套的冬衣,买了鞋袜。换上新衣新鞋的蒙全雷面目灿烂,像一株发育完全的向日葵。

红水河岸边的上岭村如诗如画,而村中的蒙家凋敝空洞,歪斜、老朽的木房子兀立在林木茂盛的山脚,像冷灰的火灶。三张床八口人,一头牛三只羊一群鸡,抱团取暖,苦中作乐。

炭火边的蒙父在听了马教练的意见和愿景后,满脸通红,说:

“你的意思是,全雷一边训练一边又能读书了?”

马教练说:“是的。全部免费。”

“这么讲,全雷往后吃的是国家饭,也是国家的人了?”

马教练肯定地点头,说:“全雷将来拿了全国冠军,世界冠军,就是民族的光荣,中国的骄傲。”

笃信不疑的蒙父挥着铁锤一样的手,说:“那么,把他带走吧!”

相关的手续一办,十四岁的蒙全雷被马善明教练带到了广西首府南宁。从此,他成为马善明的徒儿,心甘情愿、口口声声称其为师父。那年,他的师父四十五岁,与他的亲生父亲一般大。两个一样大的父亲都一样亲,但也有不一样的地方。生父粗犷、放任,对儿子就像喂猪和放羊;而师父细腻、严厉,对徒儿就像绣花和雕刻。在师父的照顾和教导下,蒙全雷的体质和技能,健康科学地成长和进步,像一只展翅欲飞的鹰隼。他的努力和颖悟,让师父欣慰并寄以厚望。

次年,也就是蒙全雷十五岁那年,七月,一场大火烧毁了蒙家的房屋,蒙全雷的爷爷和一个弟弟被烧死。不幸的消息不能封锁,通知到了正常训练的蒙全雷那里。蒙全雷崩溃了,如天打五雷轰。师父劝阻他返乡,其实是不准他回去,不想让他看到悲惨凄凉的景象,更担忧他一去不回。再有半年,就是全国举重锦标赛了,蒙全雷有望在少年组夺得名次,功亏一篑,谁都不甘心。蒙全雷含泪咬牙,留下继续训练。而师父马善明则去了上岭村,慰问安抚家破人亡的徒儿家属。他亲力亲为,迅速地募集资金,并刻不容缓地为烧毁之家再造新房。师父的无疆大爱、善举善行,蒙全雷是知道的。他只是不知道,或者说直到若干年后他举世闻名而师父已是弥留之际,方才知道,当年建造蒙家的房屋,师父倾其所有,还把获得的第三届世界举重锦标赛金牌,当掉了。金牌是运动员的荣誉,是师父的至爱和珍藏,而舍得把它当掉,只不过是为了一个未出人头地的徒儿。现如今徒儿功勋卓著、名利俱有,他要把师父当掉的金牌赎回,告慰生命垂危的师父。

覃尚良听了蒙全雷讲述的故事,感动又感伤,像听了一首深沉、悲怆的歌曲。他浸在故事中半天,才走出来,对眼前知恩图报的蒙全雷说:

“等我的消息。”

消息在五一节过后带给了蒙全雷。这是一个不好不坏的消息。说不好是金牌没法如愿地请回来,说不坏是金牌尚在并完好无缺,它目前被一喜好收藏的广东企业家所持有。五一当天,覃尚良驱车从南宁驶往广东,陪同的是他的未婚妻蓝好好——金狮当铺老板的独生女儿。他们表面是旅行度假,其实是奔着金牌而去。在广东阳江,金牌持有者王红尘接待了他们。这位生产刀具的企业家领着两位俊男靓女参观了他的“金刚博物馆”。博物馆令人金光闪耀,数千件金属器件整齐罗列,令人目不暇接。在价值连城的藏品中,“第三届世界举重锦标赛金牌”高高在上,十分醒目。指着金牌,王红尘得意扬扬,却斩钉截铁地对已知来历和目的的覃尚良、蓝好好说:“这是我的镇馆之宝,无论谁出多少钱,我都不会卖!”他直视金狮当铺老板的女儿蓝好好,又说:“你搬出你父亲,就是你父亲亲自来,也不行。不是我心狠,是因为这块金牌对我太重要了。准确地说,是对我那帮体校的孩子们太重要了。”原来,做企业富强了的王红尘,多年前在当地创办了一所体育学校。为了体校的未来,为了能让苦练中的孩子们看到希望,他特别需要一些激励孩子们的东西。于是他走遍中国,到处搜寻,只要有利于孩子们笃志力行的东西,他都尽收囊中并不惜重金。在收罗的励志之物中,“第三届世界举重锦标赛金牌”是他收得的最大的漏,也是最珍重的宝物。它如掌上明珠和定海神针一般,让孩子们看到希望的光芒,还让曾风雨飘摇的学校行稳致远——至今,该校已产生广东少年举重冠军二名、全国青年举重亚军一名,并荣获广东女子体操比赛团体第二名、全国少年乒乓球比赛男子团体第三名……这些突出成绩的获得,这块当年不过五万元收购的金牌,无疑发挥了励志的神功。可想而知,王红尘怎么可能将这神奇的宝物拱手让出呢?无论覃尚良和蓝好好如何说明、请求,他的回答就两个字:不行。

听了消息和详情的蒙全雷神情低迷、凝重,如同举重达不到努力的目标。或许比举重赛场的挫败还要严重,因为举重失败下次还有可能成功,而师父当掉的金牌不能请回,时日无多的师父就没有再见它的机会了。作为师父的徒儿,心愿和努力没有达成或无果而终,其实就是不敬、不孝。

这是在蒙全雷的公寓。在这套由政府奖励的公寓里,摆着、挂着不计其数的奖杯、奖牌,以及记载高光时刻的照片。在醒目的相框里,满是蒙全雷与师傅马善明不同时期的合影——少年蒙全雷第一次夺标被中年马善明拥入怀中的瞬间、第一次夺冠抛接师傅的刹那,还有胸挂奥运金牌的青年蒙全雷搂着天命之年的师父洒泪庆贺,轮椅上的师父与轮椅后的徒儿一个面目乐观通透而另一个不安焦虑……黄灿灿的奖杯、奖牌和彩色的照片交相辉映,像花果山。

覃尚良和未婚妻蓝好好徜徉在花果山中。面对失魂落魄的蒙全雷以及满目悲欢的师徒画面,他们除了愧疚,还是愧疚,仿佛绝当金牌的失而不复是金狮当铺的责任。而金狮当铺的责任,不就是他们的责任吗?因为他们不久之后就要结婚,恩爱下去,金狮当铺将来便是他们继承和共有。当铺固然有牟利的属性,但同样必须有对困厄者排忧解难的义务,这似乎已是这对未婚夫妻的共识。但即便是共识,此时对待一件特殊的当品,他们却力不能及。

身临其境的蓝好好难受得想哭,急得要哭。哭不出来,急中却生出智来。她把未婚夫覃尚良拉到一边,对他耳语,把她的想法告诉了他。

覃尚良听了未婚妻的耳语,眼睛亮了起来,似乎赞同未婚妻的想法。他的视线投向蒙全雷,并向他走过去。而到了蒙全雷跟前,覃尚良眼中的亮光竟倏地消失,像手术的当口突然断电。他怯怯地看着蒙全雷,难以启齿。

蒙全雷仿佛听见了方才蓝好好对覃尚良的耳语,也仿佛是自我觉悟,主动张口说:

“我知道我该怎么做了。”

“金刚博物馆”再次迎来覃尚良和蓝好好,还增加了一个人。对体育竞技的痴迷胜过工业制造的王红尘,不可能不认识新来的面孔。他一眼就认出了奥运举重冠军蒙全雷,激动地上前拥抱这位他所仰慕的英雄。而蒙全雷的姿态和神态却极度地低调,低如尘埃。他如信徒般向王红尘致敬,然后求告,请求用他的奥运金牌,换回师父的第三届世界举重锦标赛金牌。

王红尘惊愕,脸色大变,像一座被神光照耀的雪山。

蒙全雷说到做到,他亮出随身携带的奥运金牌,双手捧着,恭敬地呈给王红尘。

王红尘没有接。他依然惊悚、亮堂,仿佛不乐意,又仿佛乐意得痴癫。

蒙全雷以为是王红尘是不乐意,进一步说:

“我还可以到您的体育学校,当义教。”

这话一出口,点醒了恍如梦中的王红尘。他神采飞扬,愉快地接受了呈现在面前的金牌。他手捧金牌,如捧圣果,打躬作揖,向博爱仁义的蒙全雷致敬和答谢。

第三届世界举重锦标赛金牌,在当掉的第十四年,重新出现在得主面前。它金光闪耀,刺激一息尚存的马善明回光返照。他睁开双眼,看见他流落民间的金牌,奇迹般地归来,如同再见失散分离的骨肉至亲。他的眼睛也看见了他的徒儿,以及徒儿身边陌生的男女。似乎明白金牌的复得与他们有关,泪水悄然从他的眼睛涌现和滴落,如天空洒向人间的星雨。