曹霞:《北鸢》,民国气度里的丰盛与辽阔

来源:文艺报 | 曹霞 2016年11月21日08:44

葛亮要做的是对一个逝去时代的风华和文化细作检点,对隐藏于民间的侠义、诚信、忠诚、宽厚、仁爱等传统精神细作描摩,在时间的流淌里校阅那些未曾消逝的善好记忆。

从纸面上的“北鸢”到现实中的“风筝”,一虚一实,一雅一俗,都暗合着风雨飘摇的家国图景。在大时代中身不由己、生死未卜的人们,都像风筝一样飘浮于天空。这种徘徊于虚实之间、明暗之间、生死之间的辩证法,为《北鸢》带来了普遍性,也带来了复杂性。

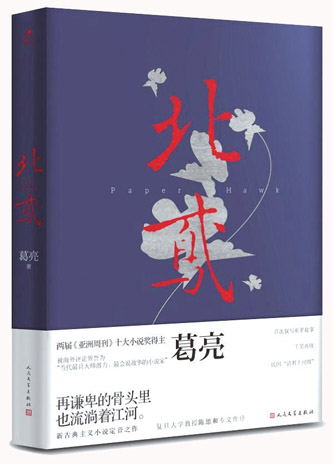

在2009年的长篇小说《朱雀》中,葛亮以对南京古老气韵的复现和20世纪宏阔历史中人的命运的讲述,开启了他的“中国三部曲”。今年出版的《北鸢》为三部曲之二,叙事格局与《朱雀》有所不同。作家将地域从“实存”转为“虚构”,设置了位于中国南北之间的襄城,将人物谱系集中于商贾世家卢家和没落士绅家族冯家,通过两个大家族在历史沧桑中的跌宕起伏,涵纳他对于民国人物和家族士子的遥想与追忆。

《北鸢》从1926年写至1947年,以卢氏昭如收养文笙始,以卢文笙和冯仁桢收养故人之子终,这开篇和收束,无论是在时间节点还是叙事逻辑上,都与传统的“政治史”、“革命史”大相径庭。小说中关于蒋政权的历史书写付之阙如,关于北洋军阀混战、抗日战争等政治事件的书写也并不占绝对比例,且多采取侧写和暗示方式,种种设置中暗藏着葛亮对于历史逻辑的别样考量。陈思和称《北鸢》以“半部民国史”为背景,是颇有道理的。

葛亮志不在“政治”与“革命”,也无心探索国族话语与党派之争的来龙去脉。那些宏大伟丽的叙事话语,或是听起来颇具迷惑性的政治概念术语之类,完全不能对他构成胁迫。他清楚地知道自己要写什么、能写什么,也知道自己不写什么,因此笔触不会偏离或漫溢。他要做的是对一个逝去时代的风华和文化细作检点,对隐藏于民间的侠义、诚信、忠诚、宽厚、仁爱等传统精神细作描摹,在时间的流淌里校阅那些未曾消逝的善好记忆。这听起来相当“过时”和“老土”,却恰恰是葛亮视若珍宝的东西。他坚定地、清醒地、因此也必然是孤独地持有着属于他的确信:他相信就在并不遥远的百年之前,在兵荒马乱和暗无天日的生活表象下,有过一个眉目清朗、朴素无华同时又气象万千的“中国”。生活于彼时彼地的人们,即使遭受着战乱、贫穷、戕害与外寇的侮辱,也自有一份高蹈、高贵的光华。

这种确信与追慕主要集中在卢家。卢氏昭如姓孟,为亚圣孟轲的后裔,却在民国时代走向没落,家族恪守的伦理规范也沦为笑谈甚至自嘲。大姐昭德嫁给军阀石玉璞,在丈夫于军阀混争中被害后而疯癫;哥哥盛浔在投靠之人失势后不得已做了寓公,颓唐度日;昭如嫁至社会地位不高的商贾之家,却因天性的宽厚、仁义、不计较而与丈夫卢家睦平和度日。在夫家生意受到时代政治波动和外来资本入侵而面临危机时,她的仁厚天真、无心机、不算计为一家人赢得了生存的空间。倘若将昭德、盛浔和昭如作一比较,便可看出,葛亮对传统伦理的理解自有其心。他在命运的起落沉浮间赋予昭如以普通人、寻常人的安宁,便是最大的“信”。

这“信”是有难度的。信现世、信实利很容易,但是,信情义、忠贞、承诺,这是多么“虚无”,多么地无着无落,聪明的作家通常会避开这种“虚无”,以寻求“实有”的庇护。葛亮却像昭如一般地“颟顸”,他笃定了这份确信,知道它是恒常、有效的,知道它的延续与弥漫自有其去处,比如以商贾身份行名士气度的卢家睦。卢家睦出场不多,却是传统文化精神的承载者与传递者。他与妻子昭如同持仁厚之心,视文笙如同己出。在生意场上,他秉持仁义诚信的信条,忠善行事,全力担当。对于弱者,他不仅在经济上匡扶相助,更重要的是他并不自居其上,而是以充满人情味的“交换条件”平等相待,令其不失尊严和体面。做风筝的四声坊龙师傅初到襄城,举步维艰。卢家睦慷慨解囊,只有一个要求,每逢儿子文笙的本命年,龙师傅专为他扎一只虎头风筝。互换的条件从他们这一辈开始代代延续。在《北鸢》中,这种家族仁厚气息的互相濡染、平民百姓的彼此善待、大时代“变故”中“不变”的承诺与援助,是故事的支撑与主体,氤氲着朴正与善意。

和《红楼梦》《家》的家族史笔法一样,《北鸢》有“真实”,也有“虚构”。卢家与冯家生活在襄城,因政治、经济、生意、战争等原因,其轨迹不断辐射到天津、北京、杭州、四川等地。以他们为轴心,小说连结起了一幅危机四伏又光华暗涌的历史图景:在这里,有石玉璞、张宗昌、刘珍年(小说中的柳珍年)、张作良、陈独秀(小说中毛克俞的叔叔,葛亮的太舅公)等民国真实人物,他们或为叙事重心或惊鸿一瞥,令“民国”立现历史感与实存感。小说中也不乏虚构笔法:军阀、商贾、政客、名流、买办、英雄、草莽,在历史舞台上呼风唤雨、改朝换代;文人、名伶、乐师、画工、禅者、教士、匠人,上演着爱恨情仇的国族传奇,新旧更迭的世易时移。

这家族传奇与民国风物搅扰在一起,如此地交相错叠,光影斑驳。然而,我们却不难体悟到大历史之下的一份感喟与苍凉。在《红楼梦》中,一僧一道带着“美玉”来到“花柳繁华地,温柔富贵乡”,开启了一部假语村言的“石头记”。在《北鸢》中,这份恍惚迷离尽现于“北鸢”。“北鸢”一语出自曹雪芹《废艺斋集稿》的《南鹞北鸢考工志》,世人相传佚失,却在小说中复现。“美玉”与“北鸢”,典故出于同一个作者,同样有着实存与虚有错杂的缥缈虚幻之感。“风筝”在书中扮演着重要的角色,它是贯穿卢家精神血脉与气度的物象,多次在抗日战场上救危扶困、化险为夷。从纸面上的“北鸢”到现实中的“风筝”,一虚一实,一雅一俗,都暗合着风雨飘摇的家国图景。经历着血与火的洗劫的大时代,在大时代中身不由己、生死未卜的人们,都像风筝一样飘浮于天空,命悬一线,但这“命悬一线”,又未尝不可解释为“一线生机”,毛克俞将卢文笙的画作题目如此改过。生与死,无非是一体两面;希望与绝望,也取决于同一来路。能作如是观者,必然是对一个时代的巨变与荒凉彻然了悟,在大寂灭中看到生机,在时间的深处眺望到光亮。这种徘徊于虚实之间、明暗之间、生死之间的辩证法,为《北鸢》带来了普遍性,也带来了复杂性。

往大了说,《北鸢》关乎民国人物的气度风华;往小了说,它是在家族史中寻觅精神的流脉。这家族史是卢家的,也是葛家的。葛亮对于宽厚温暖精神的笃信,对于民国风物有温度的体悟,对于旧时人物的钦慕,都离不开家族的影响。他在《北鸢》扉页题辞将书献给祖父葛康俞教授,可见他对祖父的尊崇与敬爱。无论时局如何动荡,祖父辈不曾改变过安静淡定、谦恭自守的人生状态,这份结结实实的从容和高远也感染了葛亮,令他能够触摸到生命的元气和底气,以训练有素的文学笔法与想象力,在“时间煮海”的沸腾里,抵达那个时代的丰盛与辽阔。