钟红明:回望,及存在的证明 ——读金宇澄非虚构叙事集《回望》

来源:新民晚报 | 钟红明 2017年01月06日00:30

作家金宇澄,戴显婧摄影

预言

我在想,我不是一个预言者,可我曾经预言过,并且事后被标注为准确预言。

当初,时任《收获》执行主编的肖元敏把金宇澄的长篇发给我,而我迅即读完,抑制住内心的喜悦,给作家发短信强烈表达“我要做责编,即使以后不算我是责编”的时候,《繁花》还不叫《繁花》,它曾被金宇澄唤作多个名字,比如“上海阿宝”,后来确定为《繁花》,2012年《收获》长篇专号秋冬卷出版时,以程德培和西飏的两篇评论同时隆重推出,这在《收获》,是一种从无前例的做法。

当时我对老金预言:即使评论家不关注你,这部作品必定会口口相传。在2013年的元旦,我的学长、上海文艺社的社长打电话给我,顺问:有什么好小说吗?我热烈地推荐了《繁花》,“赌”上我三十年的编辑经验,说,这绝对是一部好小说。记不得我向多少人讲述小说中的那些人物,那些细节,因为它们如此鲜活地被我记忆着……《繁花》合同上写着开印8000册。我觉得不担心:会加印的,我说。当它的印数过了5万册时,书的责编郑理给我打了电话,说,谢谢你推荐了一本畅销书。然后,在送评茅盾文学奖时,它的印量超过了30万册。在所谓严肃文学作品里,相信这是不多见的。

在2012年的6月,我读到了金宇澄的长篇散文《碗》(刊载于《钟山》),开头就让我非常惊艳:那对情侣在大杨树下争执,僵持,纠缠……一场死亡的开幕,生命消陨,带给知青同伴的恐惧,在金宇澄的笔下,被描摹得盛大而苍凉,仿佛一幕又一幕的电影画面,诸如“他们是恋爱的反面,全凭内力与命运的驱使,只活在对方的视野里,周围的一切都成为虚幻,这是一种异常的对立与粘连”这样的精辟概括则比比皆是。

我以为,金宇澄的非虚构里,充溢着小说家笔法,这是一种文体的自觉和清醒,透着精心和讲究。但更重要的,是其中思想的力量。他对知青年代的反思,对那段生存的展现和认知,让我觉得超出了我所读过的同题材的作品。

一段时期里,在食堂的饭桌上相遇,我对老金的提议都是:接下来写一部非虚构吧。他微笑,不点头,再讲一个故事,那颗大锅里煮过的后来做了医学标本的“熟人”头颅和骨架,宛如就在骨碌碌地滚,老金讲故事的用语非常简约,戛然而止,依旧画面感极强。

经验

作家的创作,许多时候并不会完全超越他的经验范围,无论时间还是空间。

我曾问过老金:你是《繁花》里的谁呢?他说:阿宝。我由此知道,他的父亲曾牵涉潘汉年案。是“沦陷”时期中共的情报人员。

2015年初,我收到了《一切已归平静》的PDF,刊载在《生活》上,因为我每天做《收获》的微信公号,金宇澄经常给我分享他的作品。

我第一次看到了金宇澄的父亲和母亲的照片,他们的青春时代的影像,俊逸而美丽,“那时他们年轻,多有神采,凝视前方的人生,仿佛无一丝忧愁,他们是热爱生活的一对。”(金宇澄)。

而他们的故事,是一个激荡的大时代的隐秘情节,信仰和牺牲,惊心动魄,但从未被正面书写。或许,是这段历史长久地被单一化、模式化的书写损害,或许,是正在被遗忘。

我尤其难忘的是文中对监狱生活的描摹:“监室走廊里每天摆有外来的馄饨担,也有卖小笼、春卷、蛋炒饭、大肉面以及‘包饭作’摊档,收受各类钞票或细软,付了账,或一个银假牙,小贩递进铁窗一碗三鲜面……记得一个身披獭皮大衣的北方人,趾高气扬进监,出手阔绰,常常拿出钞票和首饰,从外面大馆子里叫菜,叫热毛巾揩面,终因缺少社会朋友帮助,日渐懂得讨价还价,铢锱必较,数零钱吃馄饨面,吃廉价盖浇饭,最后无钱可拿,一件一件剥下衣衫,以得充饥,没有接济,坐吃山空,最终饥寒而亡,死时蓬头垢面,仅穿一套底衫裤,如缩毙街头的乞丐。”

《收获》主编李小林看到了《收获》微信公号上推送的这篇文章,让我约金宇澄为我们纪念抗战的专栏《说吧记忆》撰稿。老金说:我想说的,已经写完了呀,再想想。

这时,我收到了朋友程兆奇的论著,他是交大东京审判中心的主任,其中有一篇论文引起我的注意:那是他在搜集东京审判记录时发掘的,是日本警视厅特高一课于1942年(昭和十七年)9月至次年1月对李德生十六次法庭调查的记录。事涉“中共谍报团”案,是德裔苏联情报人员佐尔格(Richard Sorge)在日本暴露被捕后连带牵出的案件,李德生在调查中全部招供。

我敏感到这篇文章讲述的案件,和金宇澄的父亲有关,就拿给他看。果然,是一个案件。其中涉及到的程和生,就是金宇澄父亲掩护身份的“假胞兄”。而金宇澄的父亲也因为此案,坐了日本人的牢,汪伪的牢,建国以后,还是坐牢。延至1979年,才解决历史问题。

然后,金宇澄交由2015年第5期《收获》发表的,是一篇4万字的长文,最初叫《我的黎里》,后来叫过《红羽》,再然后,刊发的时候叫做《火鸟——时光对照录》。那个曾经叫做维德的青年,他的前世今生,旧时的大家庭渐趋衰落,他从黎里小镇走出,抗战前夕加入中共秘密情报组织……细细描述作用于他们生命的那些所有可能性,百川归海,最后合力于他们的走向。虽然枝蔓繁乱,如作者所说,不过海上冰山一角,更多的部分幽暗,隐没。

现在,我的面前摆放着的这厚厚一本非虚构叙事集,《回望》,我忍不住去想,它是什么时候叫做《回望》的呢?回望,很朴素的一个动词,似乎低到尘埃里的姿态,但那是要经历怎样的伤痛与沧桑,才会拥有的澹泊澄澈的觉悟?我会想到弘一法师离世之前写下的那四个字:悲欣交集。

标题,许多时候其实指示着彼岸,当彼岸太远或者太渺茫的时候,需要有一个引渡——那些努力的寻找,检索,拼贴,接近真相,重塑……道路曲折,彼岸终会浮现在天际线处。

读《回望》,再回望《繁花》,看见那些背景和声音。才知道那些你以为是想象和虚构的地方,恍然竟是真实的摹写。

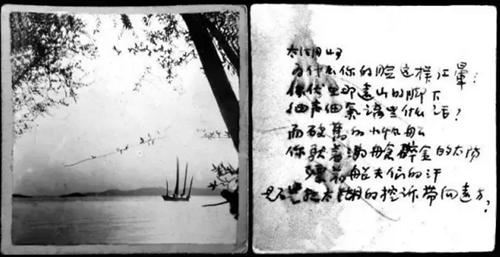

金宇澄父亲所摄太湖照片及背后小诗,一九四八年

胎记

一切历史都是当代史,福柯的这句话反复被引用。一切历史也都是个人史,这句话也经常听人说。

也许历史,就像金宇澄的一块胎记,也许一辈子都放不下,丢不掉。这是一个建构的过程,也是一个解构的过程。

非虚构作品,标签就是真实,但并不是标榜为真实的叙写,就天然地成为一部好的文学作品。尤其是,都具备力量,难的是要赋予真正严肃的思考,否则就不免琐碎。《回望》做到了这一点,丰富的材料,描摹出历史的现场。一个别样的历史现场。对那个公认和共识的大时代,发出别样的评判,甚至是一种挑战。作家刻意保持了三段记忆之间的某些差异,就是要保留那样一种“在场感”。

《回望》所叙述的历史,是从中国深邃黑暗的历史深渊中生长出来的,是激烈而动荡的,金宇澄写出的父母一辈,他们的信仰,他们的抉择,不是大时代的点缀,他们就是凤凰涅槃,是剧烈的疼痛,却一直被忽视的存在。但所有真实的生命,都不应该被漠视,甚至曲解。

这需要一种知识分子的立场。这是对宏大历史的解构,对所谓历史进程的重新叙述,对“谎言”的剥离。而当一个人穿过众说纷纭的历史,历史因此带有个人的温度。而把那些被无情泯灭的生命从历史的谎言中打捞出来给人看,又是多么的艰难。

紧张的情节扣人心弦,风情民生丰富可感,读到文中,父亲“文革”期间被带走,独自囚禁在小楼里,日复一日,写交代材料,听见窗外传来小贩的叫卖声,才恍然知晓,自己被关押在离家两站路的地方;而母亲从家书里写到的那一声惊雷,恍然察觉离家“长期学习”的父亲,就在上海……不禁潸然。

时时感受到两种气息的强烈涌动:既炙热,又悲凉,彻骨的悲凉和孤独。

自觉

金宇澄一直是对文体高度自觉的作家。在《回望》里也是。

首先是材料的运用。一般所见,都是叙述中,以引号带出某某某文如何说——上下文连接,而金宇澄的引文是截断式的,直接跳接到 “出处”,然后展开,叠加。这样一种材料的接驳方式,就像一种档案检索,更像是各种背景声一起涌入,书信,笔记,照片,交待材料……一个问题盘带出一个问题,一个线索盘带出另一些情节,几乎是以一种众声喧哗的方式,自由地四面八方地呈现大时代里那些丰富的细节,这个非虚构的文本,由此成为一个开放性的结构。

以小说家笔法来构筑非虚构,我们所读到的,就不是感情的习惯性分泌,而是做了充分的文学化的表达。它才会独立成为一种文学的参照物,比个体的生命存在更长久。

即使是看似闲笔,也饶有趣味:“我祖父五岁时的某个深夜,一伙强人夺门而入,捆绑了太祖母,将家中所有的金银洗劫一空。所幸她还留有窖银,待到几个佣人挖出了装元宝的地缸,却发现缸里全部是赤链蛇,太祖母立刻就哭了,她知道,金家要败了。”

很长时间里,我的案头都放着《火鸟》的一份份校样,邮箱里有着来自金宇澄的一封封更改邮件。现在拿着《回望》,看到里面那些照片,书里那些忽然缩小了的毛边的似乎散发原件气息的纸片插入,褪色的信件、手迹、毕业证书,像是夹进去的一封信,卡片……不由得想起《繁花》出书之前,因为《收获》发表时刊发了作家手绘的地图,有天我开玩笑说,你和一个摄影合作,比如写到那个消失的教堂,就旁边勾勒出建筑的廓线,像钢笔画。过了些日子,我看到的一叠画稿,惊喜而至于惊异,那之前,我从来不知道老金会画画。画的这么有意思。

在这部非虚构里,作家对人物的描述就像一种阅读,照射在上面的光线的变化,精雕细刻的描摹,出入内心,绵绵不绝。这些记忆,就像一个有机体,不断地膨胀,成长。

金宇澄记下了父亲在《日瓦格医生》书上写下的一段话:“……反映当时的动荡,饥饿、破坏、逮捕、投机分子和知识分子的沮丧,都是事实,但作家们的任务是什么呢?知识分子决不是沮丧和黑暗的。”金宇澄也说到死亡,“终也有一天,将同保存印象的主人一起,忽然消失,人的全部印象、连带记取他的活者本身,全都消失后,才是真正的死亡。人生是在周而复始替换这些印象中,最后彻底死去的。”

所幸的是,这本书,是回望,也是凝视、对视,和对父辈存在的证明。因为这样的证明,虽然只是海上冰山一角,却注定不会被遗忘。