书法创作中的直觉

来源:文艺报 | 郑晓华 2017年03月17日13:57

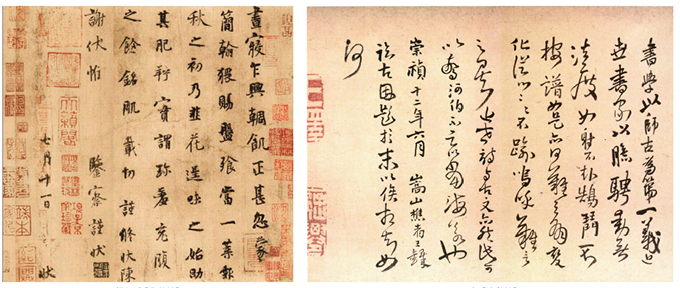

杨凝式《韭花帖》 王铎《论书篇》

欧阳询《卜商帖》 徐渭《墨葡萄图》题款

传统艺术创作强调“意在笔先”,先构思,再下笔。但实际创作中,创作可能受“鬼神”牵引而行,完全另辟蹊径,走向一个完全“另类”的逻辑。这个牵引艺术家创作的“鬼神”,就是直觉。

郑板桥画跋有一经典画论,云:

江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃遂有画意。其实胸中之竹,并不是眼中之竹。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。总之,意在笔先者,定则也。趣在法外者,化机也。独画云乎哉?

这段文字主要说“画”,但最后他说“独画云乎哉”,说明他已认识到不光绘画如此,这是一个艺术的普遍规律,当然也包括书法。

在中国艺术理论史上,这是一段十分经典的画论。它蕴含的思想非常丰富,从不同角度解读,可以导出内涵不同的结论。

从客观存在的“眼中之竹”,到艺术家接到自然景物发出的“感召”信息脉冲,而形成心灵的镜像“心中之竹”,到艺术家激情高涨“胸中勃勃”,解衣盘礴奋笔力挥,不期然而然形成的气象万千的“手中之竹”,这中间有一个“落笔倏作变相”的奇异变幻过程。这里涉及到了艺术的本源问题、艺术与生活的关系问题、艺术创作在激情高峰时审美经验的升华问题等。最后他得出的结论是:“意在笔先者,定则也”,“趣在法外者,化机也”:开始按照一般规律进行构思,是必要的;而创作过程中对原有构思进行否定与突破,也是必然的,这是“化机”——创作的高级阶段,“融会贯通”。实际上,郑板桥这里所谓的“化机”,以近代艺术心理学视角诠释,就是“直觉”引导了创作。

直觉(Intuition)是人类思维的一种特殊存在形态。它潜伏在人类意识深层,超越人类普遍的理性思维和价值判断,在人类自觉的意志和意识控制之外。受到某种特殊的心理诱因或视听感觉触动、诱发,它会突然神光闪现,隐秘甚至诡异地出现在意识层,主导人类思维,直接对事物、环境状况作出判断。直觉有由内而外、直接、突发、稍纵即逝、非逻辑性、超验等特点,不需要直接的经验推导。在历史上,有无数的例证可以证明“直觉思维”的存在,在科学、艺术、生活、劳动创造各领域发挥着神奇的作用。因此,有的心理学家把它称为是人类视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉五个基本感觉之外的“第六感官”(Sixth Sense)。

艺术直觉是人类直觉思维的一个分支。

郑板桥画竹时,本来已然“胸有成竹”,但他开笔时,突然“变生法外”,艺术直觉像一个鬼神把他的心带走了,带到了另一种审美意象世界。他鬼使神差,画出了一张自己都感觉惊讶的墨竹,“手中之竹”已不是“胸中之竹”。艺术直觉调动了他人生所有的有关“竹子”的视觉审美经验积累,瞬间实现了最高级别的艺术创造思维跨越,使创作达到了前所未有的精彩高度。这就是直觉的力量——它不是普通心理状态下的艺术构思所能比拟的。

书法创作同样存在艺术直觉。在书法创作中,它同样起着非常重要的作用。

唐代书法家孙过庭在《书谱》中,多次对“直觉”对书法创作的影响作出描述;同时他对艺术直觉的积极作用、书法家如何获得这种能力,都作了阐述。关于书法创作中的“直觉”,他说:

夫运用之方,虽由己出,规模所设,信属目前。差之一毫,失之千里,苟知其术,适可兼通。

书法家临池挥毫,写什么,怎么写,似乎都是由书法家自己决定,其实不然。写什么,由个人理性主导,这个没有问题。但怎么写,就未见得了。虽然自己事先打了腹稿,有了“运用之方”,但下笔触纸瞬间,“一画之间,变起伏于锋杪”,“一点之内,殊衄挫于毫芒”,宣纸上的黑白空间格局、关系就产生了。“一点成一字之规”,“一字乃终篇之准”,画面的存在,立即生成了自己的“延伸逻辑”。因此要往下写,就不能按原先的腹稿,必须“信属目前”,尊重眼前“视觉反应”的呼唤。这时候书法家不可能停笔思考、分析、判断,因为那宣纸沾上水墨,是瞬间四下奔散洇发,你任何一个心理停顿,都会在笔下留下痕迹,甚至导致作品毁坏。所以这个时候就必须依靠“直觉”,跨过信息输入、大脑运算、判断,直接跟着感觉走。而当“直觉”引导你在雪白的宣纸上纵横挥洒的时候,那你就是这个世界的霸主了。你可以随心所欲,因为直觉为你设定了创作的“最佳路线”。你可以“留不常迟,遣不恒疾”,“带燥与润,将浓遂枯”,可以“泯规矩于方圆,遁钩绳之曲直”,也可以“乍显乍晦,若行若藏,穷变态于毫端,合情调于纸上,无间心手,忘怀楷则”。总之你获得了绝对的创作自由。什么规矩不规矩,你都不用想,也没有时间去想。这时候你的心就是你的手,你的手就是你的心(无间心手),“幽思入于豪间,逸气弥于宇内。”(张怀瓘《书断》)生命的能量像节日的礼花在高空自由爆炸绽放,从心灵深处铺向雪白的视觉空间;从雪白的视觉空间,迸向清风荡漾白云悠悠的天宇,扩散、弥漫。作品完成了,看看效果怎么样?“直觉”可以引导艺术家实现理性状态下无法企及的艺术创造性超越,结果是“背羲献而无失”、“违钟张而尚工”。我写的和原来学的各位大师不一样了,是“绛树青琴,殊姿共艳”,“隋殊和璧,异质同妍”。虽然和大师风范“暌隔”已远,但已都是美的载体、替身。孙过庭认为,艺术家“学古”是手段,不是目的。掌握了基本艺术规律,艺术家就应该听从直觉的召唤,和大师异途分趋;而一旦直觉的引导成立,书法家完全没有必要再和古法不离不弃、亦步亦趋,不必“刻鹤图龙,竟惭真体;得鱼获兔,犹恡筌蹄”。因为“直觉”已成就创造,直觉的创造使书法家和历史相衔接。

西方部分心理学家在述及“直觉”的本源的时候常常强调它的不可知性、与生俱来、不可实证,似乎是属于某些人的某种神秘本能。笔者以为,先天的因素应该存在。因为近现代生命科学研究已经证明遗传基因是人类不同地区、民族生理和文化心理、性格差异的一个重要原因。现代精神分析学说的“集体无意识”理论,也为进一步探索、研究人类不同民族、家族、群体的思维模式差异的成因,在社会生活、环境因素影响之外,别开思路。可以肯定,直觉思维能力的形成,因素是多方面的。另一些科学家则强调后天因素的影响,认为长期的职业训练,是某一人群形成他特殊的直觉能力的主要原因。孙过庭似乎也是这么认为的。他认为,前面说到的那种“直觉”引导下产生的迷人的自由创作境界,来源于长期艰苦执著的技术训练。书法家必须经历“傍窥尺牍”、“俯习寸阴”的基础阶段。这一阶段必须“察之者尚精,拟之者贵似”,“心不厌精,手不忘熟”。等到功夫到家了:

若运用尽于精熟,规矩谙于胸襟,自然容与徘徊,意先笔后,潇洒流落,翰逸神飞,亦犹弘羊之心,预乎无际;庖丁之目,不见全牛。

如果经过了应有的阶段,那么《庄子·养生主》里面讲到的以直觉屠牛的境界——“庖丁为文惠君解牛,手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀騞然,莫不中音”,一定水到渠成。因此对于学书者来说,既然影响“直觉”形成的两大因素:基因遗传和家族“集体无意识”都不是我们自己可改变的,那么我们惟一可努力的希望所在,就是自己的勤奋与执著了。