刘丹:舞台之上有神明

来源:北京日报 | 杨舒帆 2017年05月02日09:01

刘丹在日本演出能剧《羽衣》

刘丹在《烟草花》中饰孔琪塔。李晏 摄

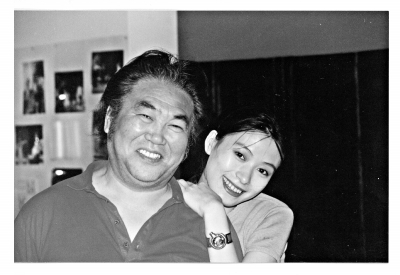

刘丹与齐士龙老师

“此时此刻,动人心魄是戏剧唯一的真谛。我停下脚步,任她那潮水般的忧郁将我淹没。”看过2017年4月21日至5月7日演出的《烟草花》第一次联排后,我写下了这句话,写给孔琪塔的扮演者——刘丹。

4月23日晚,鼓楼西剧场三周年大戏《烟草花》的演出在如潮的掌声中结束。我和刘丹走在旧鼓楼大街上寻找着适合长谈的场所。突然间,她在一家酒吧门口的小牌子上敏锐地捕捉到了“能乐演出”四个小字,便兴奋地进去询问了情况,还加了服务生的微信,拜托他在下次有能乐演出的时候通知她一声。于是,我们的交流便从“能”开始了。

1

第一个在日本主演传统能剧的中国人

“我最早是在太田省吾导演的家里,看到能剧大师观世寿夫的演出录像,里面有一个动作,像只特别有生命的蝴蝶在展翅一振,就那一个动作让我立马‘疯了’,眼泪一下子就流了下来。”刘丹说,她的“能剧情结”要从22年前说起。

1995年,由徐晓钟、铃木忠志和金义卿共同发起的中日韩BeSeTo戏剧节进行到了第二届,日本导演太田省吾根据中方提供的文字与影像资料,选中了刘丹和倪大红去参演他的新戏。“我那时还不知道除了斯坦尼体系以外,还可以用别的方式去演戏,习惯了只要站在台上就要成为角色。但在太田省吾的舞台上,我不需要去扮演任何人,我只需要是我自己。刚开始的时候我特别不适应这样。”

那时的刘丹还无法预见,这部《水之驿站》就是后来巡演于世界多国的著名的“无言剧三部曲”中的第一部。“戏中没有台词,步伐的节奏是从能剧传统里提炼出来的,特别得缓慢。他让你知道舞台是一个特别有仪式感的场所,当你开始慢慢走的时候,你就感觉自己已经不在一个现实的空间里了,而是要用灵魂去交流,直接去和人的精神世界对话。2008年我参演平田织作导演的《下周村》时也有类似的感受。这部戏也有能剧的传统在里面,那个节奏一出来,一下子就能形成一个不一样的‘场’,一种仪式的面貌。我感觉那些日本演员站在台上的时候,有种特别强烈的尊严,他们让我看见舞台上最需要去交流的部分是什么样子的。”

对于刘丹的人生来说,《水之驿站》这部戏的意义重大——不仅极大地丰富了她的戏剧观与世界观,还为她带来一场美妙的邂逅。

那日,刘丹走进排练场,远远地看见了一个熟悉的背影,以为那是正在摆弄摄影机的导演。然而,那人一转脸,刘丹却惊奇地发现他不是导演,紧随惊奇之后的,便是怦然而心动。“我从来没有看见过那么干净的人,从心里往外的干净。他是太田省吾导演的儿子,太田。”四目相对,两情相悦,一段浪漫又波折的异国恋就这么开始了。

“你们在最初相处的时候是怎么解决语言障碍的呢?”我忍不住八卦道。“语言从来都不是交流的障碍呀,人与人之间真正的障碍,是因为你是你我是我。我们没有耐心彼此陪伴,于是祖宗发明了语言,我们靠语言能达成一个简单的共识,但这个共识只能是在一定层面上的,是无法再深入进去的,所以人会有好多困惑,因为人没有办法交流清楚很多事情。”听闻这个答案,我愣了三秒,羞愧地感到自己的提问太幼稚了。“这个也是我排《水之驿站》之后才慢慢理解的。为什么太田省吾导演在那么大的舞台上坚持不用台词?为什么有的人在台上能把台词说得特别美丽漂亮,却不能打动你?所以我觉得我们做的这个工作特别高级,它需要呈现一些用我们‘正常的手段’完成不了的东西。”

“我觉得他太完美了,怎么会有一个人完全就是我想要的那个人?那时我每天都像走在云彩里一样,觉得这整个世界都是我俩的。”热恋时期的回忆总是如蜜糖般甜美,虽说爱情不分国界,但跨国的爱恋终究会带来太多的现实问题。“分开的时候我俩做了约定,如果我们俩有缘分,老了再在一起。我对他说,以后不管你走到了哪儿,都要跟我说一声,如果你爱上了谁,也要告诉我一声。”

一别五年,不思量,自难忘。终于到了2003年,日本朝日电视台拍摄《流转的王妃》,请到刘丹去饰演婉容,不少拍摄工作在日本进行。刘丹又得以与太田相见。五年的别离令他们真正看清了自己的内心。“他过生日的时候出去了整整一天,然后刚一回来就跟我讲了两句话,第一句是,我能跟你去北京吗?第二句是,我们结婚吧。”

就这样,刘丹与太田的八年挚恋终得圆满。然而对于刘丹来说,她在日本还有一个“情缘”未了。排完《水之驿站》以后,太田省吾送给了刘丹一张明信片,上面画着一个面具,太田告诉她这是能剧里的少女。在日本,能剧是国宝级的艺术,能的面具是特别神圣的, 刘丹没想过自己有一天也能带上它。但自从她在太田家看到观世寿夫的能剧录像后,便对这种艺术无限痴迷。转眼到了2012年,刘丹以访问学者的身份赴日两年,拜观世寿夫的关门弟子清水宽二为师,这才圆了自己的能剧梦。

原宿表参道商业街的尽头有一处名为“銕仙会”的能乐研修所,那就是刘丹学习能剧的地方。起初来到这里,刘丹觉得自己能在下面旁听就已经很幸福了,如果老师还能教给自己一小段舞蹈那就更好了。

或许是因为太田家族的缘故,抑或是因为刘丹的赤诚与灵性,清水宽二在教了刘丹一小段形体动作以后,便决定让她学习一部完整的能剧。“在日本,能剧的演员都是童子功,因为这是一个有深厚基本功才能出美的活儿。我不太相信自己能行,但我的老师比我的决心大,我特别感谢他。”“能的技术是深藏在表面之下的,一个好的能剧演员,可能半场戏都在那站着不动,一句词也没有,但你能看到他所想的一切,你能看到那面具上的表情。能的面具是可以传达情感的,你明明知道那是一个假的东西,但你会相信它,你会被它感动。很神秘,有意思。”

“只要有舞台,就有神明的存在,不仅仅是能剧。”

经过一年多的钻研,刘丹终于在2013年10月于銕仙会成功地完成了能剧《羽衣》的演出,如愿带上了那个象征着少女的面具。据她所知,自己是第一个在日本演出传统能剧的外国女演员。当时,銕仙会当家掌门观世銕之丞亲自做她的“后见”,为她提供保护,这也意味着銕仙会给了刘丹最高规格的礼遇。

2

冰城的孩子,天生的演员

“我记得特别清楚,每当幼儿园要演出的时候,老师会给我们化妆。我觉得那一刻特别神圣。你需要一动也不动,然后突然之间,你变成了自己不认识的样子。那时我还不清楚演出是一种怎样的感觉,只是很想亲近它。”刘丹在年少懵懂之时,就开始向往登台了。但真能走上表演这条路,她觉得自己要感谢父母带给她的成长环境,以及家乡哈尔滨的“莫斯科风情”。

刘丹并非出身于演艺世家,母亲非常勤俭,从不肯在不必要的事情上花一分钱,但是《大众电影》和《大众电视》这两种杂志却被列为“生活必需品”;观看演出对她的家庭来说,也如一蔬一饭般平常而重要。“我家附近就是北方剧场,一个月里至少有半个月,我会去剧院或影院。”革命电影如《烈火中永生》《洪湖赤卫队》等,哈尔滨话剧院的话剧如《命运的拨弄》《蛾》等,都是刘丹至今难忘的童年记忆。她甚至觉得自己想做演员的初衷之启蒙,就是那些革命电影带给她的责任感。刘丹的父亲刘明凯是哈尔滨著名的骨科专家,也同样是个“文艺发烧友”。在刚有落地音箱的时候,他就自己做了一个酒柜一样高的唱片音箱。“我感觉那时候哈尔滨人,在表达情感的时候,跟俄罗斯人是很像的,喝酒、唱歌、跳舞。我家住在一个老苏联房里,举架高,房间大,爸爸常会请很多朋友来家里跳舞。我从小就会跳华尔兹、探戈,所有的交际舞我都行。还有很多话剧院、歌剧院的演员,摔伤了会来找我爸爸看病,所以我从小就接触到很多搞文艺的叔叔阿姨。”

1987年,刘丹刚念初二,李文崎导演正在哈尔滨拍倪萍主演的电视剧《雪城》,剧组里还缺一些小演员,于是来找刘丹父亲看病的演员就顺手把小刘丹借去跑龙套了。由于表现突出,导演直接给刘丹安排了一个角色,让她去饰演男一号王志松的妹妹,一共拍了七八场戏,竟都是一条就过。“孩子,你是个天生的演员啊,你应该去念北京电影学院。” 李文崎导演欣喜地鼓励了这位初上片场的小演员。那时,北京电影学院在哈尔滨设有考点,刘丹的老伯听说了此事,就偷偷带尚不够年龄的她去考了试,跟老师说家里让孩子先试试看,如果可以的话再找学校开高中应届证明。谁也没想到,没经过任何专业训练的刘丹,竟能一路过关斩将,直到考场上只剩下8个考生的时候,才被老师看出了端倪,把她这个蒙混进来的小孩子请出了考场。虽然这场超前的考试是注定没有结果的,但这件事给了刘丹极大的自信。

次年,刘丹考进了哈尔滨青年宫的表演训练小班,任课教师是一个特别有魅力的老太太——哈尔滨话剧院的著名导演高兰。经过两年的专业训练,刘丹再次走进大浪淘沙的北电考场,和王劲松一起从2000多人中脱颖而出,被主考官齐士龙老师招进了北电表90班。“齐士龙老师一直是用舞台来训练我们的。他是一个特别好的教授斯坦尼方法的专家,很早就总结了‘行动分析法’,教我们怎么去下意识地做出反应,帮我们打下了扎实的舞台基础。”“演员离不开舞台,演员有了舞台就会发现你的空间永远可以无穷大。”受齐老师的影响,刘丹从北电毕业之后便报考了中国青年艺术剧院,也就是现在的中国国家话剧院。

刘丹进入青艺后参演的第一个戏,是汪遵熹导演的实验戏剧《爱在伊甸园》。演出结束后,陈颙导演笑呵呵地叫住刘丹:“你是哪儿来的?怎么这么会演戏呀?”陈颙挺喜欢这个哈尔滨小丫头的,爱带着她一起排戏,刘丹也特别喜欢看陈导那“一乐乐翻天”的豪爽劲儿。排《三毛钱歌剧》的时候,陈导叫刘丹来演妓女詹妮。年少的刘丹不服气,给陈导递小纸条,说自己想演小姐泊丽。“正因为我是白纸,所以才能涂上各种各样的颜色。”陈导被这个小老乡逗得咯咯直乐,但最后还是因为嗓音的特质而让她演了詹妮。即便没演成自己喜欢的角色,刘丹也非常努力,“上舞台的事儿,没别的,就是练。”于是她就在下面不断地练,练到韩青都问她:“你能歇会儿吗?”那时候的刘丹,很希望舞台上的自己是最完美的。

3

年逾不惑,渴望在舞台上呈现彻骨的真实

时至今日,刘丹在京城戏剧圈里已是一个公认的好演员,更有前辈曾在私下说她的灵性和品位是国内演员少有的。但以世俗的眼光来看,刘丹现在的发展状况还是有点令人惋惜,也有过一些不错的代表作,却总是不温不火的状态。

看到那么多的话剧演员都通过荧屏走红了,心里会有落差吗?

“现在说来已经无所谓了。我比较懒,不愿意为了拍戏去做一些所谓‘人情’上的事。现在想起齐士龙老师说过的那句话是很对的——作为一个演员,坚持住你自己是很重要的。但要坚持自己的个性不是件容易的事儿。你要坚持自己的个性,就要承受你的个性给你自己带来的苦难。”

年逾不惑,刘丹已不再关心名利,她更注重的是自己的感受。“我已经实现了自己要做演员的梦想,剩下就是好好地度过每一天就行了。好好地准备自己,认识自己;好好地去体会情感,好好地‘爱人’。‘爱人’很难,但这是一辈子要做的事儿,比所有的技术都重要。”

除了演戏排戏和看戏,刘丹的业余生活普通而闲适,陪伴孩子,整理家务,练练瑜伽,还有拉片观影,这是她多年的习惯了。“最喜欢的电影导演是谁?”“有很多,要说最喜欢的可能是小津安二郎、英格玛·伯格曼和贝拉·塔尔吧。”说来也巧,这三位她最爱的导演的影像风格好似都有些阴沉忧郁的气质,很像她在舞台上带给我的感受。刘丹的嗓音天生低沉,又似因烟酒而微微损伤,平添几分沧桑。从《晚安,妈妈》到《烟草花》,每当那些沾满愁绪的台词被她读出时,都让我甘愿沉沦在她的故事中。

说起刘丹式的忧郁,不得不提刁亦男导演的电影《夜车》。剧终时,刘丹饰演的法警吴红燕直面镜头,给出了一个看似没有任何表情,却又可以被多种解读的凝视,完成了影片开放式结局的需求,又把无尽的哀伤与压抑留给了观众。有人说,“这个镜头里面有一种澎湃着的忧郁,令人久久难以平息。”2008年,刘丹因这部影片而获得了第十届布宜诺斯艾利斯国际电影节最佳女演员奖,可谓是实至名归。

刘丹与刁亦男是老相识了,《夜车》并不是他们的第一次合作。“非常有才华的人是罕见的,刁亦男能算一个。”刘丹不仅欣赏刁亦男的才华,也佩服90年代的孟京辉。“他那时有种与传统腐朽的东西对峙的态度,我挺佩服他的。我们的很多戏剧已经不是真的现实主义了,都是在做样子,没有真实的情感。戏剧是要用真实的东西去感动别人的,如果连真实都做不到,不就是伪善吗?”

流年似水,刘丹早已不再是那张“白纸”了,但可贵的是,她还留存着对戏剧的赤子之心。“我想能演点自己真正喜欢的戏。”

“在演《晚安,妈妈》的时候,我觉得我无法彻底地去了解一个癫痫病人的痛苦。我不想只演一个癫痫病人。我想到所有与自杀有关的人和事,想到自杀的那部分人的情感。现在我们周围的一些人,已经不是很容易能区分出生病或健康。我期望自己演的这个戏,能让来看的观众想到自己的家里人,能去多少关注那么一点点陌生的、不能理解的东西,我就满意了。”

1997年,刘丹勤学苦练,希望自己能演的小角色在舞台之上能是最完美的;2017年,她道法自然,只愿自己能带给观众一点点别样的感受。“我想把最真实的自己暴露给观众,一种彻骨的真实。这两年我越来越这么想:以最大的诚实,诚心诚意地站在台上。所以我越来越不会在意别人说我好还是不好。我的技术或者艺术怎么样,都远远比不过我作为个体生命,能够让别人感受到一些东西更重要。当我站在台上的时候,我能看到下面的那些眼睛,知道他们一定在期待着想了解的东西,期待着那么一点点的惊喜。我不敢说每个戏都能给观众带来惊喜,但是我觉得首先应该尊重这种交流的方式,尊重这份仪式感。当观众坐在下面,而我要站上去的那个时候,对我来说,就是最伟大的时刻。”

凌晨1:40,我和刘丹走出即将打烊的小酒吧。微凉的夜风吹走酒精的迷醉,我突然觉得自己对戏剧有了另一种认知:舞台之上有神明,没有什么比赤诚更重要了。